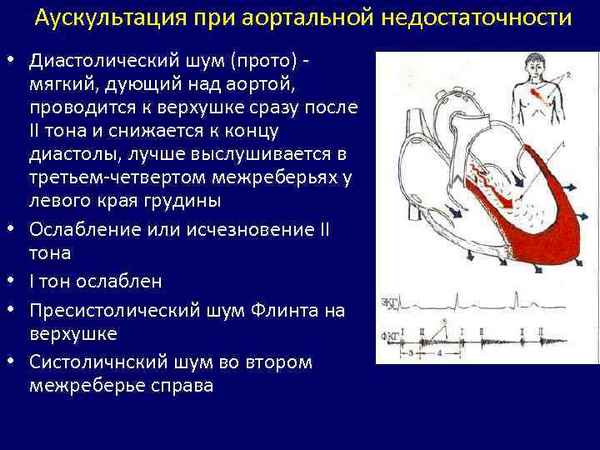

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОСТАЗА И СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В СИСТОЛУ И В ДИАСТОЛУ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ II ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА

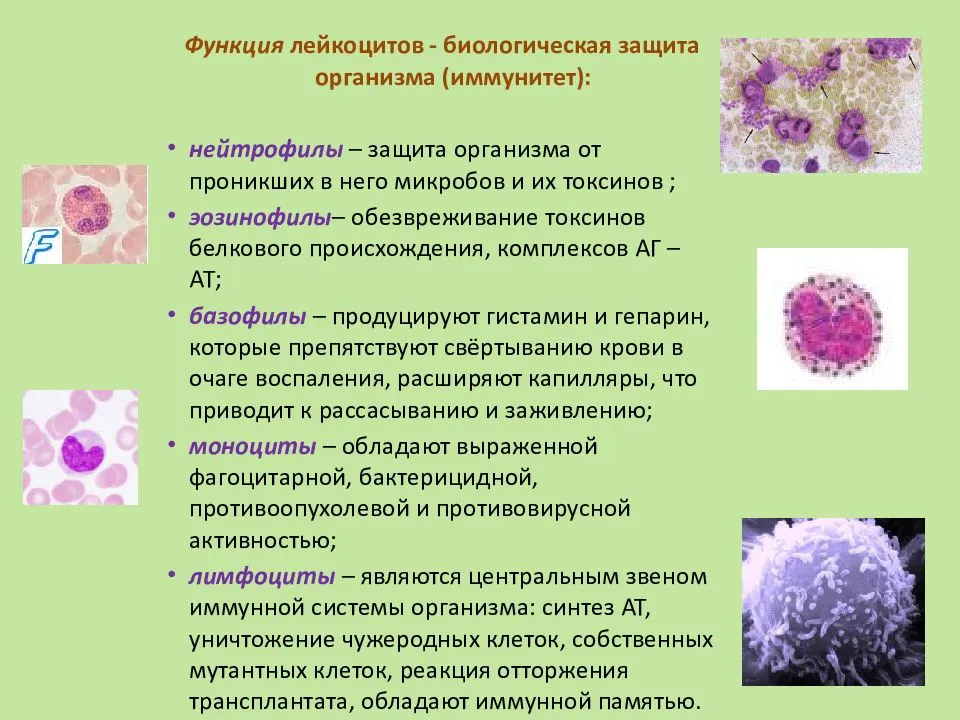

Таким образом, в результате комплексной оценки гемостаза и состояния миокарда левого желудочка в систолу и в диастолу у больных гипертонической болезнью и стенокардией напряжения II функционального класса была выявлена некоррегируемая гипертромбинемия, активизирующая процессы вязкого метаморфоза кровяных пластинок, что являлось несомненным фактором риска развития тромбофилии. В результате этого происходит выброс фактора роста из тромбоцитов (Воробьев В.Б.,2005г.). Данный фактор способствует митозу гладкомышечных клеток артерий и инициирует гипертрофию кардиомиоцитов Гипертрофия миокарда левого желудочка у наших пациентов была подтверждена показателями эхокардиографического исследования.

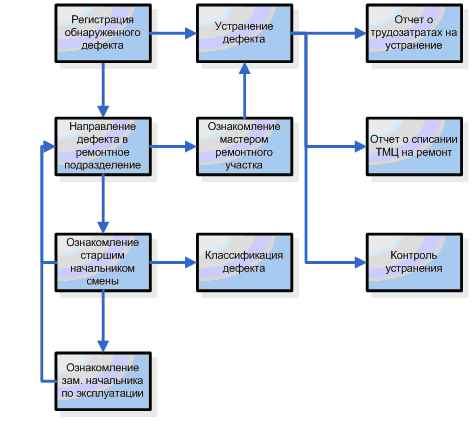

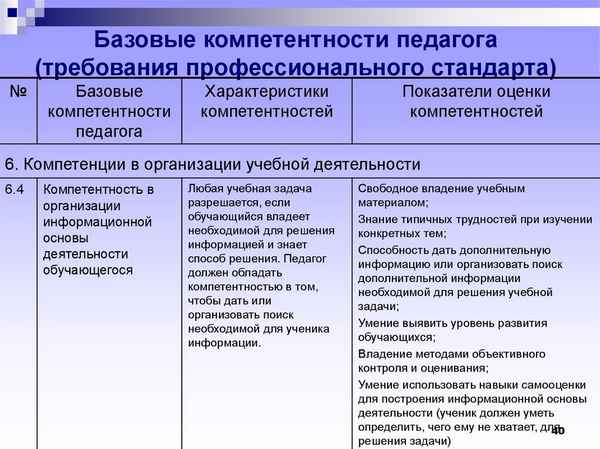

Были построены модели: первая ─ модель деятельности специалиста в сфере безопасности жизнедеятельности на производственном объекте, состоящая из блоков знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, выявленных на основе определения специфики его деятельности в условиях современных трудовых отношений (рассматривалась строительная отрасль) и составления списка умений, знаний, навыков и компетентностей. Вторая ─ модель специалиста (строится на основе первой), третья – модель обучения, включает в себя такие компоненты: цель обучения, функции, задачи, содержание, формы и методы, критерии оценки.

...

Были построены модели: первая ─ модель деятельности специалиста в сфере безопасности жизнедеятельности на производственном объекте, состоящая из блоков знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, выявленных на основе определения специфики его деятельности в условиях современных трудовых отношений (рассматривалась строительная отрасль) и составления списка умений, знаний, навыков и компетентностей. Вторая ─ модель специалиста (строится на основе первой), третья – модель обучения, включает в себя такие компоненты: цель обучения, функции, задачи, содержание, формы и методы, критерии оценки.

...

22 04 2024 8:13:55

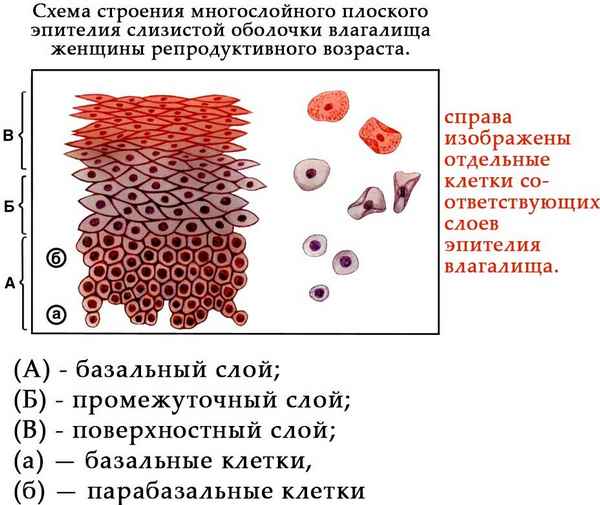

В статье рассматриваются проблемы атрофических изменений влагалища у женщин в состоянии тотальной овариэктомии и медикаментозной супрессии яичников. Изучается влияние оперативных и химиолучевых методов лечения paка тела и шейки матки на выраженность влагалищных атрофий. Уровень постовариэктомических нарушений во влагалище изучается при помощи маркера пролиферации Ki 67. Степень вариабельности маркера определяется как предиктор влагалищных атрофий.

...

В статье рассматриваются проблемы атрофических изменений влагалища у женщин в состоянии тотальной овариэктомии и медикаментозной супрессии яичников. Изучается влияние оперативных и химиолучевых методов лечения paка тела и шейки матки на выраженность влагалищных атрофий. Уровень постовариэктомических нарушений во влагалище изучается при помощи маркера пролиферации Ki 67. Степень вариабельности маркера определяется как предиктор влагалищных атрофий.

...

21 04 2024 0:39:57

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

20 04 2024 20:14:35

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

19 04 2024 23:16:37

Статья в формате PDF

802 KB...

Статья в формате PDF

802 KB...

18 04 2024 1:26:21

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

17 04 2024 0:35:57

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

16 04 2024 0:23:59

Статья в формате PDF

239 KB...

Статья в формате PDF

239 KB...

15 04 2024 0:31:16

Статья в формате PDF

136 KB...

Статья в формате PDF

136 KB...

12 04 2024 14:39:35

Статья в формате PDF

487 KB...

Статья в формате PDF

487 KB...

11 04 2024 11:23:54

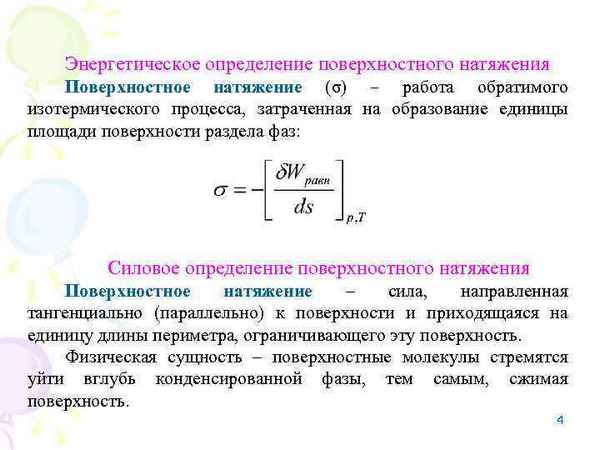

Новым методом в диагностике болезней и оценке физиолого-биохимического статуса организма животных является определение динамического поверхностного натяжения (ПН) сыворотки крови. У лошадей разного пола, возраста и породы ПН имеет ряд особенностей. Установлено, что у жеребцов разных пород наблюдаются отличия в изменениях ПН сыворотки крови с возрастом, наиболее выраженные в возрасте 7–8 лет. Наиболее специфичным показателем породы и возраста является угол наклона начального и конечного участка тензиограммы, что может быть использовано в пpaктике в качестве экспресс-контроля возраста и породы лошадей по пробам крови. При проведения измерений были получены высокие значения ПН при малых временах существования поверхности для некоторых групп животных, что может быть связано с особым соотношением компонентов (белки, липиды, соли и др.) в сыворотке крови.

...

Новым методом в диагностике болезней и оценке физиолого-биохимического статуса организма животных является определение динамического поверхностного натяжения (ПН) сыворотки крови. У лошадей разного пола, возраста и породы ПН имеет ряд особенностей. Установлено, что у жеребцов разных пород наблюдаются отличия в изменениях ПН сыворотки крови с возрастом, наиболее выраженные в возрасте 7–8 лет. Наиболее специфичным показателем породы и возраста является угол наклона начального и конечного участка тензиограммы, что может быть использовано в пpaктике в качестве экспресс-контроля возраста и породы лошадей по пробам крови. При проведения измерений были получены высокие значения ПН при малых временах существования поверхности для некоторых групп животных, что может быть связано с особым соотношением компонентов (белки, липиды, соли и др.) в сыворотке крови.

...

10 04 2024 4:56:49

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

09 04 2024 20:47:11

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

08 04 2024 3:25:22

Статья в формате PDF

250 KB...

Статья в формате PDF

250 KB...

07 04 2024 5:56:37

Статья в формате PDF

295 KB...

Статья в формате PDF

295 KB...

05 04 2024 23:51:22

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

04 04 2024 6:31:59

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

03 04 2024 13:55:46

Статья в формате PDF

126 KB...

Статья в формате PDF

126 KB...

02 04 2024 5:52:12

Статья в формате PDF

256 KB...

Статья в формате PDF

256 KB...

01 04 2024 13:20:35

Статья в формате PDF

217 KB...

Статья в формате PDF

217 KB...

31 03 2024 12:13:10

Статья в формате PDF

185 KB...

Статья в формате PDF

185 KB...

30 03 2024 7:24:34

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

29 03 2024 10:53:38

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

28 03 2024 16:38:46

27 03 2024 1:13:10

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

26 03 2024 2:40:15

Статья в формате PDF

289 KB...

Статья в формате PDF

289 KB...

25 03 2024 14:24:21

Статья в формате PDF

203 KB...

Статья в формате PDF

203 KB...

24 03 2024 4:41:48

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

23 03 2024 22:53:35

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

22 03 2024 2:11:10

Статья в формате PDF

150 KB...

Статья в формате PDF

150 KB...

21 03 2024 7:24:18

Статья в формате PDF

313 KB...

Статья в формате PDF

313 KB...

20 03 2024 8:29:16

Представленный материал является предварительной попыткой изучить направления работы, результаты исследований и определить их значение для развития современных агротехнологий в экстремальных климатических условиях, а также конкретный вклад специалистов и ученых полярников в развитие полярного овощеводства в истекшем столетии. Архивные материала, включающие некогда засекреченные отчеты с.-х. опытных станций и опopных пунктов академических структур, Главсевморпути и МТБ содержит значительный и не потерявший своей актуальности научно-исследовательский материал, накопленный специалистами и учеными предыдущих поколений, но элиминированный из памяти социальной истории отечественной науки и техники. Исследование и осмысление этих материалов будет способствовать развитию современного научного овощеводства.

...

Представленный материал является предварительной попыткой изучить направления работы, результаты исследований и определить их значение для развития современных агротехнологий в экстремальных климатических условиях, а также конкретный вклад специалистов и ученых полярников в развитие полярного овощеводства в истекшем столетии. Архивные материала, включающие некогда засекреченные отчеты с.-х. опытных станций и опopных пунктов академических структур, Главсевморпути и МТБ содержит значительный и не потерявший своей актуальности научно-исследовательский материал, накопленный специалистами и учеными предыдущих поколений, но элиминированный из памяти социальной истории отечественной науки и техники. Исследование и осмысление этих материалов будет способствовать развитию современного научного овощеводства.

...

19 03 2024 15:36:24

Естественное восстановление растительности на нарушенных землях Севера протекает с различной скоростью и зависит от литологического состава грунтов, рельефа, условий увлажнения, специфики нарушений и других факторов. Проведенные исследования, анализ и обобщение опыта восстановления нарушенных территорий Севера свидетельствует о значительной сложности и специфичности рекультивационных работ. К объектам Севера в большинстве случаев не применимы основные положения и приемы в области рекультивации земель, разработанные в целом для России. Разнообразие природных комплексов – от таёжных ландшафтов до лесотундры и арктической тундры, специфика нарушений, обусловленных геологоразведочными, изыскательскими, строительными и добычными работами обусловливает необходимость дифференцированного подхода к каждому объекту рекультивации при решении вопросов восстановления нарушенных земель.

...

Естественное восстановление растительности на нарушенных землях Севера протекает с различной скоростью и зависит от литологического состава грунтов, рельефа, условий увлажнения, специфики нарушений и других факторов. Проведенные исследования, анализ и обобщение опыта восстановления нарушенных территорий Севера свидетельствует о значительной сложности и специфичности рекультивационных работ. К объектам Севера в большинстве случаев не применимы основные положения и приемы в области рекультивации земель, разработанные в целом для России. Разнообразие природных комплексов – от таёжных ландшафтов до лесотундры и арктической тундры, специфика нарушений, обусловленных геологоразведочными, изыскательскими, строительными и добычными работами обусловливает необходимость дифференцированного подхода к каждому объекту рекультивации при решении вопросов восстановления нарушенных земель.

...

18 03 2024 7:49:51

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

17 03 2024 3:15:14

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

16 03 2024 6:11:15

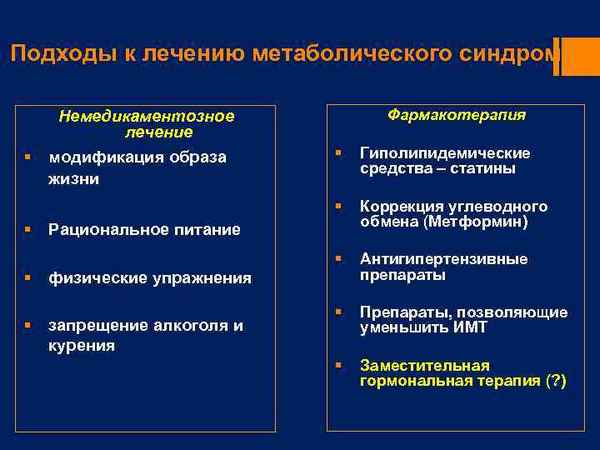

Снижение массы тела с помощью диеты и физических нагрузок способно уменьшить проявления, а в ряде случаев, полностью восстановить обменные нарушения при метаболическом синдроме (МС).

Диета у больных с МС должна иметь низкую энергетическую ценность. Ограничивается употрeбление холестерина (ХС), поваренной соли и рафинированных углеводов. Рекомендуются продукты богатые антиоксидантами, минералами, растительной клечаткой. Пациент ориентируется на повышенное употрeбление фруктов, овощей, кисломолочных продуктов, морской рыбы и морепродуктов.

Наилучшие результаты у больных МС достигаются при сочетании рациональной диеты с индивидуально подобранными динамическими нагрузками. Через некоторое время снижается артериальное давление, уменьшается уровень ХС, триглицеридов и глюкозы, минимизируя риск сосудистых осложнений.

Позитивное влияние диеты и физических тренировок сохраняется, пока больной не прекращает занятий. Все пациенты с МС должны быть настроены на пожизненное использование упражнений на фоне рационального питания.

...

Снижение массы тела с помощью диеты и физических нагрузок способно уменьшить проявления, а в ряде случаев, полностью восстановить обменные нарушения при метаболическом синдроме (МС).

Диета у больных с МС должна иметь низкую энергетическую ценность. Ограничивается употрeбление холестерина (ХС), поваренной соли и рафинированных углеводов. Рекомендуются продукты богатые антиоксидантами, минералами, растительной клечаткой. Пациент ориентируется на повышенное употрeбление фруктов, овощей, кисломолочных продуктов, морской рыбы и морепродуктов.

Наилучшие результаты у больных МС достигаются при сочетании рациональной диеты с индивидуально подобранными динамическими нагрузками. Через некоторое время снижается артериальное давление, уменьшается уровень ХС, триглицеридов и глюкозы, минимизируя риск сосудистых осложнений.

Позитивное влияние диеты и физических тренировок сохраняется, пока больной не прекращает занятий. Все пациенты с МС должны быть настроены на пожизненное использование упражнений на фоне рационального питания.

...

15 03 2024 19:57:10

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

14 03 2024 2:42:44

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::