НОВЫЕ ПОДХОДЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГЕОСИСТЕМ

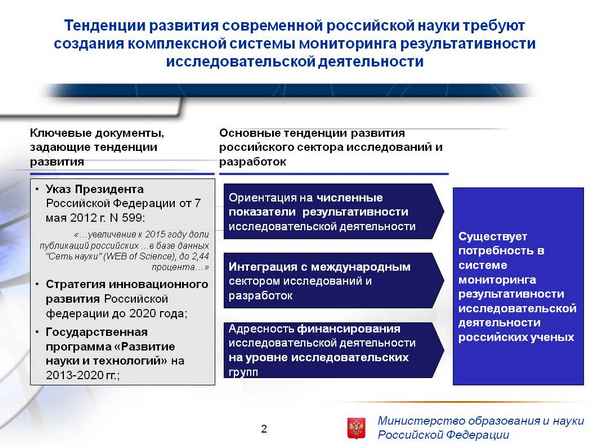

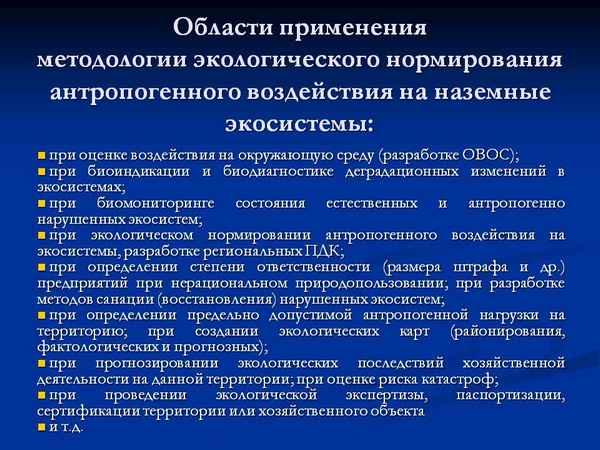

Необходимость проведения исследований обусловлена актуальностью разработки и создания новых подходов в системе экологического мониторинга в Российской Федерации. Получение достоверных критериев трaнcформации свойств природных геосистем под воздействием техногенных факторов, основным из которых является загрязнение почв, воздуха, поверхностных и подземных вод, является одной из важных задач при оценке экологической безопасности территорий. Существующие в настоящее время методы оценки качества объектов окружающей среды, используемые государственными контролирующими службами в основном устарели, не отражают реального состояния геосистем и не могут в рамках проводимого мониторинга корректно отслеживать динамику изменения их состояния.

Поиск закономерностей миграции и аккумуляции загрязняющих веществ в почве, воде, а также понимание механизма их превращений в многокомпонентной структуре, диктуется не только современными требованиями экологической безопасности. Это также связано с необходимостью пересмотра представлений о динамике и нормировании химических загрязнителей в геосистемах. Необходимы не только новые подходы в экодиагностике территорий, но и современные методы экологического контроля и мониторинга.

Геоэкологические исследования проводятся нами системно:

- изучение трaнcформации свойств почвенных и водных экосистем на урбанизированных территориях крупных городов;

- изучение трaнcформации свойств почв и водотоков в зоне техногенного влияния при добыче и переработке минерального сырья.

В работе представлены как результаты исследования техногенно-измененных почв (урбаноземов) в зоне производственных объектов крупного города, загрязненных нефтепродуктами (НП) и тяжелыми металлами (ТМ) - Сu, Cd, Ni, Pb, Zn, Hg, а также As, так и данные мониторинга малых водотоков.

При экологогеохимическом исследовании использовались: атомно-абсорбционная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой, гельхроматография, электронные спектры поглощения, микроэлементный анализ, мокрое и сухое озоление, дифференциально-термический и корреляционный анализы, моделирование и ГИС‒технологии и другие методы физико-химических анализов.

Выявленные содержания ТМ в почвенных горизонтах изученных территорий в зоне влияния производственных объектов, на порядки превышающие ПДК, обусловили специфический аккумулятивный тип распределения НП и ТМ с глубиной профиля до 30 см. Вычисленные коэффициенты концентрации химических элементов Kc и ассоциативный ряд, например, для Cu4.5-Ni2.7-Zn2.4-As2.2 свидетельствуют о возникновении геохимических аномалий на территории городов в результате загрязнения (Kc не должны превышать 1).

В ряде случаев обнаружено резкое ухудшение азотного режима почв на фоне существенного повышения рН до 7.6 (для естественных почв рН = 4-6). Зарегистрировано сильное обеднение почвы органическим углеродом. На фоне снижения содержания азота это приводит к нарушению буферных свойств урбаноземов. Определено, что ключевое соотношение C/N составляет 20‒25, вместо 10 для чистых почв. С использованием ГИС‒технологий (Surfer 8, MapInfo) получены моноэлементные карты распределения НП и ТМ. Обнаружены аномальные ореолы загрязнений за пределами зоны объектов в радиусе до 100‒500 м.

Полученные карты распространения тяжелых металлов и нефтепродуктов как в зоне опасных объектов, так и за пределами влияния источника загрязнения, демонстрируют направление миграционных потоков в городских ландшафтах. Такие подходы, к сожалению, пpaктически не используются при оценке экологического состояния территорий при проведении государственного экологического контроля. Устаревшие ГОСТы и методические указания не позволяют изменять существующие методики, что безусловно ограничивает представление о поведении загрязнителей и состоянии геосистем.

Следует иметь в виду, что выявленная нами динамика техногенных потоков в урбаноземах может привезти к замыканию циклов миграции НП и ТМ. Это способствует формированию вторичных локальных участков аккумуляции загрязнителей - laterally modulе - и доказывает необходимость изменения подходов при экологической оценке территорий в условиях техногенеза. Исследования имеют перспективное развитие в целях экологической диагностики геосистем. Разpaбатываемый подход в оценке их экологического состояния позволит получить новые геохимические закономерности и ассоциации элементов в техногенных ландшафтах, а также разработать основу для корректной системы мониторинга.

Особую озабоченность вызывает состояние геосистем в зоне урбанизации. Анализ экологического состояния большинства долинных комплексов крупных городов вдоль русел рек, показал, что территории находятся в плачевном состоянии, и нуждаются не только в организации их охраны, но и в существенной экологической реабилитации, которая должна заключаться в разработке концепции эколого-градостроительной организации и системе экологического мониторинга.

Ситуация намного обостряется, если города расположены на берегах малых рек, негативное воздействие на которых может привести к быстрой и полной деградации водотоков. Экологические последствия техногенеза при освоении минерально-сырьевой базы и ведения горных работ вдоль русел таких рек и речушек заслуживают особого внимания. Вопросы охраны окружающей природной среды, формирование системы рационального, экологически безопасного природопользования в горных территориях становятся все более актуальными. Это связано с интенсивной разработкой полезных ископаемых, развитием различных отраслей экономики на их базе, введением новых технологий, концентрацией добывающих и переpaбатывающих производств, как правило, на небольших участках горных долин. Нарушение экологической функции горных почв, мерзлотного режима почвогрунтов, превышение объемов изъятия чистой пресной воды, изменение ее химического состава - это только часть техногенного воздействия на высокочувствительные горные и речные экосистемы.

Нами также проводится эколого-гидрохимическая оценка малых рек Сибири и Монголии, впадающих в озеро Байкал, охраняемого ЮНЕСКО. Под эколого-гидрохимической оценкой понимается:

- параметрическое, покомпонентное определение состояния водной среды в соответствие с принятыми в России методиками и нормативами;

- выявление аномалий химических хаpaктеристик в створах реки;

- обнаружение мест наибольшего загрязнения русла в результате техногенного воздействия;

- привязка конкретных производств к зонам аномального поведения гидрохимических параметров.

- определение прострaнcтвенно-временной динамики загрязнения водотоков.

Полученные результаты позволяют сделать заключение, что для разработки современной экологической политики, планирования природоохранных мероприятий и снижения экологической опасности территорий необходимо проведение комплекса инженерно-экологических изысканий, геохимических и гидрохимических исследований и создание новой системы экологического мониторинга с учетом поведения загрязнителей в объектах окружающей среды.

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

27 04 2024 9:35:48

Статья в формате PDF

143 KB...

Статья в формате PDF

143 KB...

26 04 2024 7:59:40

Статья в формате PDF

305 KB...

Статья в формате PDF

305 KB...

25 04 2024 14:14:40

Статья в формате PDF

203 KB...

Статья в формате PDF

203 KB...

24 04 2024 3:11:53

В данной работе приводятся результаты экологических исследований по состояния северных экосистем, с целью разработки возможных мероприятий по снижению негативных воздействий на окружающую среду при горно-добычных работах открытых карьерным способом. Выявлены закономерности приуроченности накопления тяжелых металлов на определенных типах почв.

...

В данной работе приводятся результаты экологических исследований по состояния северных экосистем, с целью разработки возможных мероприятий по снижению негативных воздействий на окружающую среду при горно-добычных работах открытых карьерным способом. Выявлены закономерности приуроченности накопления тяжелых металлов на определенных типах почв.

...

22 04 2024 2:51:39

Статья в формате PDF

228 KB...

Статья в формате PDF

228 KB...

21 04 2024 19:46:57

Статья в формате PDF

246 KB...

Статья в формате PDF

246 KB...

20 04 2024 12:28:19

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

18 04 2024 11:51:46

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

16 04 2024 8:33:43

Статья в формате PDF

243 KB...

Статья в формате PDF

243 KB...

15 04 2024 15:12:43

Статья в формате PDF

284 KB...

Статья в формате PDF

284 KB...

14 04 2024 5:28:30

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

13 04 2024 14:16:33

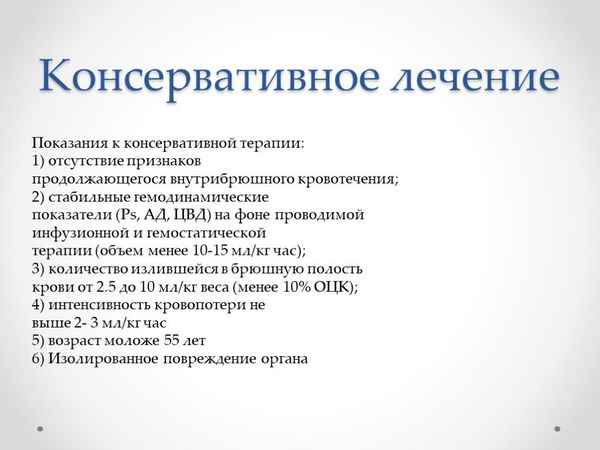

Представлены данные литературы, посвященные изучению консервативной тактике при травматических повреждениях селезенки. Показаны показания и противопоказания и необходимые условия для проведения консервативного лечения таких повреждений.

...

Представлены данные литературы, посвященные изучению консервативной тактике при травматических повреждениях селезенки. Показаны показания и противопоказания и необходимые условия для проведения консервативного лечения таких повреждений.

...

11 04 2024 2:54:37

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

08 04 2024 2:12:26

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

07 04 2024 11:55:17

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

06 04 2024 21:53:42

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

04 04 2024 8:10:51

Статья в формате PDF

230 KB...

Статья в формате PDF

230 KB...

03 04 2024 17:35:19

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

02 04 2024 22:26:23

Статья в формате PDF

165 KB...

Статья в формате PDF

165 KB...

01 04 2024 9:57:17

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

31 03 2024 8:59:10

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

30 03 2024 14:31:42

Статья в формате PDF

267 KB...

Статья в формате PDF

267 KB...

28 03 2024 16:41:16

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

27 03 2024 21:14:31

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

26 03 2024 11:54:20

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

24 03 2024 18:47:53

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

23 03 2024 22:15:46

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

20 03 2024 6:13:24

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

19 03 2024 13:54:33

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::