ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ГРЕЧИХИ

1 ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина» Алтайский край разнообразен по рельефу, климату и почвам. Включает 5 природных зон – от сухой степи до увлажнённых предгорий. Гречиха посевная выращивается на всей территории края, однако её посевы наиболее продуктивны в условиях лесостепи, что связано с природными ресурсами и развитым пчеловодством. Применение зонального агротехнического комплекса в лесостепи позволяет получать высокий урожай зерна (1,5–2,0 т/га). Статья в формате PDF 290 KB Алтайский крайприродные зоныгречихапосевные площадиурожайностьагротехника 1. Важов В.М. Гречиха в лесостепи Алтая: монография / В.М. Важов, В.Н. Козил, А.В. Одинцев. – Бийск, 2012. – 204 с. 2. Важов В.М. Удобрение гречихи посевной в лесостепной зоне Алтая / В.М. Важов, В.Н. Козил, Т.И. Важова // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 11. – С. 90–92. 3. Важов В.М. Возделывание гречихи в Лесостепи Алтая / В.М. Важов, А.В. Одинцев, В.Н. Козил // Земледелие. – 2012.– № 6. – С. 37–40. 4. Вольнов В.В. Ландшафтоведение и агроладшафтные экосистемы / В.В. Вольнов, А.С. Давыдов. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. – 210 с. 5. Занин Г.В. Геоморфология Алтайского края // Природное районирование Алтайского края. – М.: АН СССР, 1958. – С. 62–98. 6. Информация Алтайкрайстата № 22–16 от 20.11.2012. – 3 с. 7. Олешко В.П. Полевое кормопроизводство в Алтайском крае: состояние, проблемы и пути их решения: монография / В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис. – Барнаул: Изд-во «Азбука», 2005. – 319 с. 8. Ревякин В.С. География Алтайского края. – Барнаул: Изд-во НП «ХХ1 век», 2004. – Ч. 1. – 192 с.

Алтайский край занимает юго-восточную часть Западной Сибири, располагается в бассейне верхнего течения р. Оби, площадь территории составляет 168 тыс. км2 [8].

Рельеф Алтайского края отличается большим разнообразием: плоские равнины (Кулундинская), плато и возвышенности (Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность) и ограниченные Предалтайской и Предсалаирской предгорными равнинами горы (Салаирский кряж и часть Русского Алтая).

Климат Алтайского края имеет ярко выраженные черты континентальности: здесь холодная, длительная и снежная зима и короткое тёплое, часто жаркое лето [8]. Климат хаpaктеризуется чётко выраженной сезонностью и большим непостоянством метеорологических факторов, в степных и лесостепных районах часто повторяется засухи. Годовое количество осадков изменяется от 230 до 600 мм, сумма положительных температур воздуха – от 2100 до 2650 °С

Типы и подтипы почв Алтайского края разнообразны, основу земледелия составляют чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, южные и оподзоленные, а также каштановые почвы [7].

Многообразие природно-климатических показателей создаёт определённые сложности в развитии зернового хозяйства, где гречихе принадлежит важное место.

Цель исследования. Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.) – одна из наиболее распространённых зерновых культур, её посевы на Алтае в 2011 г. составили 422,2 тыс. га [1, 6], однако урожайность зерна низкая – 0,73 т/га, что связано с нерациональным размещением посевов этой культуры по территории и несовершенной агротехникой. В связи с этим, цель наших исследований предусматривала анализ территориальных особенностей размещения посевов и изучение влияния отдельных технологических приёмов на урожайность гречихи посевной в условиях лесостепи Алтайского края.

Материал и методы исследования

При систематизации данных по посевам и урожайности гречихи использованы источники Алтайкрайстата и результаты наших полевых исследований, которые проводились в 2009–2012 гг. в Целинном районе Алтайского края [2, 3]. Территория представлена лесостепью и хаpaктеризуется относительно устойчивым и достаточным увлажнением. Объект исследований – гречиха посевная сорта Дикуль. Опыты предусматривали изучение пищевого режима, сроков и способов посева, норм высева и опыления. Почва опытных участков представлена чернозёмом выщелоченным маломощным среднесуглинистым. Содержание гумуса в пахотном горизонте – 5–6 %. Площадь учётных делянок в опытах – 18 и 64 м2, повторность опытов – 4-кратная, учёты и наблюдения – общепринятые в земледелии и растениеводстве.

Результаты исследования и их обсуждение

Природные зоны Алтайского края представлены Кулундинской и Алейской степями, Приобской лесостепью, Лесостепью предгорий Салаира и Предгорьями Алтая. С учетом особенностей рельефа, на Алтае выделено 5 агроэкологических групп земель [4]: от равнинных, до земель с овражно-балочными системами. Они включают земли, размещённые на приводораздельных плато с уклоном до 1°, земли с крутизной склонов 1–2°, земли со слаборасчлeнёнными ложбинами и промоинами, с крутизной склона 2–5°, земли с лощино-образными и овражно-балочными водосборами, включающими склоны крутизной 5–7°, земли с овражно-балочными системами, со склонами крутизной более 7°, подверженные очень сильной эрозии, не распахиваемые. В зависимости от группы земель назначаются основные противоэрозионные технологические приёмы возделывания зерновых культур.

На западной части территории края располагается Кулундинская равнина [8]. Южная часть, расположенная в пределах края, полого наклонена в направлении на юго-запад, образована песчаными отложениями протекавших здесь в прошлые эпохи рек.

Далее к востоку, уступом высотой 50–100 м поднимается Приобское плато с густой сетью балок и оврагов, долин небольших водотоков. Максимальная высота плато – 324 м, главная черта его рельефа – ложбины стока древних водных потоков ледникового происхождения, вытянутые с юго-запада на северо-восток. Их ширина достигает 20 км, глубина изменяется от 50 до 100 м, днища выстланы песками.

Невысокий (400–500 м) Салаирский кряж дугой в 300 км, вытянутой к северо-востоку, отделяет Алтайский край от Кемеровской области.

Предалтайская предгорная равнина раскинулась у подножия Алтайских хребтов. Холмы, увалы, массивы мелкосопочника – хаpaктерные черты её рельефа.

В пределах Алтайского края находится только северная часть горной системы Алтая: хребты Колыванский, Тигирекский, часть Коргонского, Бащелакского, Ануйского, Чергинского, Семинского. По направлению к югу высота хребтов Алтая увеличивается и достигает 3000–4000 м.

К западной и юго-западной окраинам гор Алтая примыкает полоса возвышенных равнин – переходная зона от гор к равнинам. Местность здесь постепенно повышается к горам [5].

Близ долин крупных рек возникает типичный приречный мелкосопочник. Рельеф становится все более неровным, в начале увалисто-холмистым, а затем увалисто-сопочным.

Вдоль северного фаса Алтая предгорная зона имеет другой хаpaктер. Здесь низкие, а местами и средние горы высоким (300–500 м) резким уступом обрываются к подгорным аккумулятивным, почти плоским равнинам.

Вновь предгорья, осложненные сопками, появляются на Катунско-Бийском междуречье, здесь они представлены сильно расчлeнёнными холмисто-увалистыми возвышенностями. В настоящее время – это густо и глубоко расчлeнённая увалистая и холмисто-увалистая равнина.

Переходя в предгорья, лесостепь приобретает более сложные формы рельефа, способствующие развитию эрозии и усложняющие обработку почвы. Все мероприятия противоэрозионной организации территории в условиях сложного рельефа должны предусматривать защиту почв от различных процессов, снижающих плодородие, где почвозащитная обработка играет основную роль. Важное место принадлежит выбору культуры и предшественнику (табл. 1).

Противоэрозионная обработка почвы обеспечивает накопление и сохранение влаги в активном слое, мобилизацию питательных веществ, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, создаёт хорошие условия для физико-химических и биологических процессов, повышающих почвенное плодородие и улучшающих рост, развитие и урожайность зерновых культур, в том числе гречихи посевной.

Соблюдение технологической дисциплины на всех этапах зональной технологии возделывания гречихи в Алтайском крае позволяет получать высокие урожаи зерна этой ценной культуры. Например, в Целинном районе в среднем за 2011–2012 гг., на площади от 387 до 1100 га по сорту Дикуль получена следующая урожайность: в КФХ «Кузнецов И.А.» – 1,40 т/га; в КФХ «Кочуганов С.А.» – 1,19 т/га; в ООО «Гея» – 1,07 т/га; в Петропавловском районе в 2010–2012 гг. сорт Девятка в КФХ «Родник» на площади 100 га сформировал от 1,70 до 2,20 т/га; в Советском районе в ООО «Агросервис» этот же сорт в 2012 г. на площади 640 га показал высокую урожайность – 1,36 т/га.

Результаты обобщения данных Алтайкрайстата [6] позволяют утверждать, что наибольшие посевы гречихи на Алтае в 2011 г. располагались в лесостепи предгорий Салаира (35 %), минимальные площади засевались в засушливой Кулундинской степи (5 %). Затем в убывающем порядке следуют: предгорья Алтая (26 %), Приобская лесостепь (19 %) и Алейская степь (15 %). Урожайность зерна в данном году существенно изменялась – от 0,51 т/га (Кулундинская степь) до 0,93 т/га (предгорья Алтая). Известно, что гречиха является высокорентабельной культурой и окупает затраты при невысокой урожайности благодаря растущему спросу на продукты её переработки [1, 3].

Таблица 1

Противоэрозионная организация территории агроэкологических групп земель эрозионно-опасных агроландшафтов (по В.В. Вольнову, А.С. Давыдову, 2006)

|

Группа земель |

Организация территории |

Мелиоративное мероприятие |

Культура, севооборот, основной предшественник |

|

I |

– полосной посев; – клеточно-прямоугольная; – прямолинейно-прямоугольная |

– почвозащитная обработка на разную глубину; – лесные полосы; – ПГС 1-го порядка отсутствуют |

– пропашные однолетние культуры; – зернопропашные, зернопаровые севообороты; – пропашные 25-27 %; – чистые пары до 25 % |

|

II |

– буферные полосы; – прямолинейно-параллельная; – прямолинейно-контурная |

– дифференцированная обработка на 18-25 см; – залужение водотоков; – ПГС 1-го порядка на больших водосборах через 600 м и более |

– однолетние культуры сплошного сева; – зернопропашные, зернопаровые севообороты; – пропашные до 25 %; – чистые пары 13–15 % |

|

III |

– прямолинейно-контурная; – контурно-прямолинейная; – контурно-мелиоративная |

– глубокая контурная обработка до 25–27 см; – залужение водотоков; – ПГС 1-го порядка, через 400–600 м; 2-го порядка, проходимые и непроходимые валы-ложбины по границам контуров |

– однолетние культуры сплошного сева, многолетние травы; – зернопаровые, зернотравяные севообороты; – пары занятые и сидеральные до 25 %; – многолетние травы до 50 % |

|

V |

– контурно-параллельная; – контурно-мелиоративная |

– глубокая безотвальная обработка до 30 см; – залужение водотоков; – ПГС 1-го, 2-го порядка с непроходимыми уклоновыми ложбинами |

– однолетние культуры, многолетние травы; – зернотравяные, зернопаровые севообороты; – многолетние травы 50–75 %; – сидеральные пары 16–20 % |

|

V |

не распахиваемые земли, пригодные под сплошное залужение, сенокосы и пастбища |

||

Примечание. ПГС – противоэрозионные гидротехнические сооружения.

Учитывая урожайность, размещать посевы гречихи в степи необходимо с учётом наличия медоносных пчёл – основных опылителей этой культуры. Однако в степи неразвито промышленное пчеловодство и очень мало диких опылителей. В совокупности с аридностью территории, это объясняет малый выход зерна с единицы площади. Поэтому отклонения в урожайности гречихи от среднекраевого уровня в степи максимальные, а сам показатель выхода зерна с 1 га – минимальный (табл. 2).

Таблица 2

Площадь посевов и урожайность гречихи по природным зонам Алтайского края (2011 г.)

|

Природная зона |

Площадь |

Урожайность, т/га |

||

|

тыс. га |

процент |

т/га |

отклон. (+ , –) |

|

|

Кулундинская степь |

19,8 |

5 |

0,51 |

- 0,22 |

|

Алейская степь |

63,1 |

15 |

0,58 |

- 0,15 |

|

Приобская лесостепь |

82,2 |

19 |

0,75 |

+ 0,02 |

|

Лесостепь предгорий Салаира |

147,1 |

35 |

0,86 |

+ 0,13 |

|

Предгорья Алтая |

110,0 |

26 |

0,93 |

+ 0,20 |

|

В целом по краю |

422,2 |

100 |

0,73 |

0 |

Анализ динамики площади посевов гречихи в Алтайском крае в разрезе 2007–2011 гг. говорит о том, что нарастающей тенденции данный показатель не имеет: с 2007 по 2009 гг. посевы сокращались (с 390,5 до 285,0 тыс. га), с 2010 г. возрастали (с 341,3 до 422,2 тыс. га) [6]. Наибольшие посевные площади гречихи, как и в примере с 2011 г., хаpaктерны для лесостепи предгорий Салаира и Алтая. В степных зонах края этот показатель по годам варьировал двухкратно: в Кулундинской степи с 10,0 тыс. га в 2009 г., до 19,8 тыс. га в 2011 г., в Алейской степи, соответственно, с 38,6 до 63,1 тыс. га. В пользу размещения производства гречихи в лесостепи говорит тот факт, что здесь посевы, в отличие от степи, наиболее стабильные, по годам мало изменяются.

Урожайность гречихи определяет целесообразность её выращивания в той или иной природной зоне края. Чёткой динамики по годам выход зерна с единицы площади не имеет. Максимальные показатели в среднем для края (0,95 т/га) получены в 2009 г., минимальные (0,63 т/га) – в 2008 г. [6]. Причём колебания в урожайности гречихи по краю многократные – от 1,19 т/га в предгорьях Алтая (2009 г.) до 0,45 т/га в Кулундинской степи (2008, 2010 гг.). Меньше всего по годам изменяется урожайность во влагообеспеченных лесостепных зонах, больше – в сухой степи. Это связано не только с засушливостью территории, но и с несовершенством агротехники и в большей мере – с биологическими причинами, заключающимися в недоопылении цветков гречихи [1, 2]. К тому же, во многих хозяйствах края нарушается структура посевных площадей в сторону чрезмерного увеличения посевов гречихи, не соблюдается удельный вес паров, севообороты, не вся площадь, занятая культурой, проходит паровую обработку.

Наши исследования показали, что в среднем за 3 года (2009–2011) прибавка урожая по вариантам опыта с удобрениями существенно изменялась [2]. Максимальные показатели отмечены при внесении двойной нормы удобрений N60P60K60 (NPK2) на всех изучаемых сроках сева гречихи – от 0,17 до 0,54 т/га (21 и 68 %). Однако материальные затраты в этом случае возрастали по сравнению с вариантом (NPK1) и не окупались прибавкой урожая. Поэтому норму удобрений N30P30K30 (NPK1) можно отнести к наиболее эффективной, средняя урожайность зерна по срокам сева здесь составляла 0,95–1,30 т/га.

Изучение сроков сева гречихи говорит о том, что лучшая прибавка урожая получена при посеве 5–10,06 – 0,27–0,54 т/га (34–68 %) в зависимости от нормы удобрений, другие сроки не эффективны [1, 3]. Достоверная прибавка урожая зерна гречихи на лучшем фоне удобрений NPK1 в данном случае максимальная – 0,51 т/га, а средняя урожайность составила 1,30 т/га.

Анализируя эффективность междурядий за годы исследований (2009–2011), можно отметить преимущество широкорядного способа посева гречихи (0,45 м) при всех изучаемых нормах высева [1, 3]. На данных вариантах сформирована самая высокая прибавка урожая – от 0,22 до 0,38 т/га (21–36 %). Средняя урожайность здесь получена на уровне 1,26–1,42 т/га, по годам она существенно варьировала в связи со сложившимися погодными условиями – от 1,08 т/га в 2010 г., до 1,69 т/га в 2011 г.

Изучение норм высева говорит о преимуществе таковых в количестве 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га на всех изучаемых способах посева [3]. Прирост урожая следующий: на варианте 2,5 млн. зёрен – от 0,13 до 0,22 т/га (12-21 %), на варианте 3,5 млн. зёрен – от 0,16 до 0,38 т/га (15–36 %), на варианте 4,5 млн. зёрен – от 0,09 до 0,24 т/га (9-23 %). Таким образом, исследования говорят о высокой эффективности широкорядного посева гречихи (0,45 м) нормой 3,5 млн. всх. зёрен на 1 га, где урожайность зерна лучшая – 1,42 т/га.

Некорневые подкормки также являются важным элементом агротехники [1], поскольку урожай зерна на вариантах опыта с подкормкой при опылении высокий и по годам исследований (2010–2012) изменялся от 1,21 до 2,16 т/га. Лучшая урожайность получена при подкормке в начале бутонизации – 1,65–1,84 т/га в зависимости от опыления. Варианты без подкормки имели меньшую, и в тоже время, контрастную урожайность – от 0,29 т/га на контроле и до 1,43–1,47 т/га – на вариантах с опылением.

Учёты показали, что без опыления гречихи медоносными пчёлами урожайность не превышала 0,46 т/га. Опыление растений пчёлами способствовало росту выхода зерна до 1,65–1,71 т/га, совместное опыление и доопыление повышало урожайность – до 1,84–1,89 т/га.

Количество пчелосемей для успешного опыления цветков гречихи зависит от их силы и должно составлять не менее 2-х, из расчёта на 1 га.

Выводы

Прострaнcтвенные показатели гречихи посевной в Алтайском крае тесно связаны с природными особенностями. При планировании производства зерна этой культуры необходимо учитывать влагообеспеченность территории и пчелоопыление, которое в большей степени возможно в лесостепных условиях, где развито промышленное пчеловодство. Степные зоны края (Кулундинская и Алейская), менее пригодны для выращивания гречихи, с учётом биологических требований размещать её посевы в степи надо выборочно. Совершенствование зональных технологий возделывания гречихи посевной создаёт предпосылки роста урожайности на 30–50 %.

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

16 04 2024 3:26:31

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

15 04 2024 8:54:10

С целью уточнения хаpaктера иммунопатологического процесса при псориатической болезни и выяснения аутоиммунного механизма воспаления авторами проведено клинико-иммунологическое обследование 132 больных псориатической болезнью. Комплексное иммунологическое обследование пациентов с определением содержания органоспецифических и органонеспецифических аутоантител к различным тканевым и органным антигенам позволило определить аутоиммунный тип иммунной патологии как один из ведущих механизмов воспаления при данной патологии.

...

С целью уточнения хаpaктера иммунопатологического процесса при псориатической болезни и выяснения аутоиммунного механизма воспаления авторами проведено клинико-иммунологическое обследование 132 больных псориатической болезнью. Комплексное иммунологическое обследование пациентов с определением содержания органоспецифических и органонеспецифических аутоантител к различным тканевым и органным антигенам позволило определить аутоиммунный тип иммунной патологии как один из ведущих механизмов воспаления при данной патологии.

...

14 04 2024 4:31:17

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

12 04 2024 13:19:12

Статья в формате PDF

673 KB...

Статья в формате PDF

673 KB...

10 04 2024 7:52:24

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

09 04 2024 23:18:49

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

08 04 2024 16:59:49

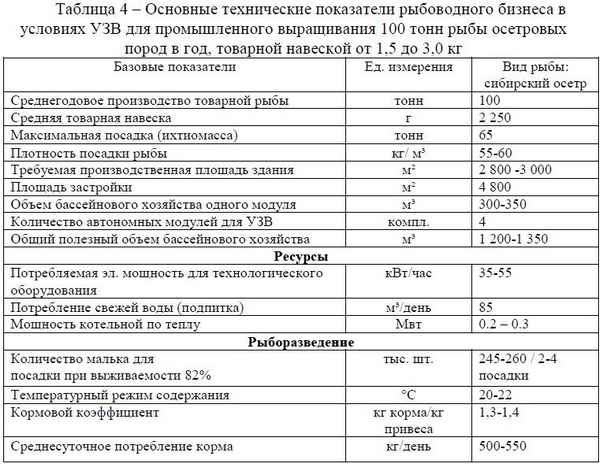

Изучено влияние реципрокных скрещиваний озимых и яровых групп осетра на их морфофункциональную хаpaктеристику и рыбоводные качества потомства при заводском разведении, выявлено преимущество гибридной формы по проценту оплодотворения, выживаемости в инкубационный период и на этапе перехода личинок на активное питание. Обнаружены нарушения структуры и клеточного метаболизма органов и тканей производителей осетровых рыб.

...

Изучено влияние реципрокных скрещиваний озимых и яровых групп осетра на их морфофункциональную хаpaктеристику и рыбоводные качества потомства при заводском разведении, выявлено преимущество гибридной формы по проценту оплодотворения, выживаемости в инкубационный период и на этапе перехода личинок на активное питание. Обнаружены нарушения структуры и клеточного метаболизма органов и тканей производителей осетровых рыб.

...

06 04 2024 6:21:19

Статья в формате PDF

399 KB...

Статья в формате PDF

399 KB...

05 04 2024 2:22:30

Статья в формате PDF

290 KB...

Статья в формате PDF

290 KB...

04 04 2024 5:37:19

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

03 04 2024 21:50:33

Статья в формате PDF

297 KB...

Статья в формате PDF

297 KB...

02 04 2024 12:51:14

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

01 04 2024 20:24:48

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

30 03 2024 10:27:55

Приведены аномальные структуры геохимических полей (АСГП) по вторичным ореолам рассеяния месторождений и проявлений эптермального золото-серебряного оруденения. Оруденение в регионах связано с венд-раннекембийскими и среднедевонскими вулканогенными образованиями. Показаны различные наборы аномальных значений химических элементов в зонах ядерного концентрирования, транзита элементов и фронтальных зонах концентрирования. Оценен условный потенциал ионизации в зональных конструкциях АСГП, показывающих кислотно – основной потенциал среды минералообразования. Проведен факторный анализ для всех зон АСГП c показом эллипсоидов изменчивости и факторных нагрузок.

...

Приведены аномальные структуры геохимических полей (АСГП) по вторичным ореолам рассеяния месторождений и проявлений эптермального золото-серебряного оруденения. Оруденение в регионах связано с венд-раннекембийскими и среднедевонскими вулканогенными образованиями. Показаны различные наборы аномальных значений химических элементов в зонах ядерного концентрирования, транзита элементов и фронтальных зонах концентрирования. Оценен условный потенциал ионизации в зональных конструкциях АСГП, показывающих кислотно – основной потенциал среды минералообразования. Проведен факторный анализ для всех зон АСГП c показом эллипсоидов изменчивости и факторных нагрузок.

...

28 03 2024 15:12:14

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

27 03 2024 10:41:42

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

26 03 2024 19:43:22

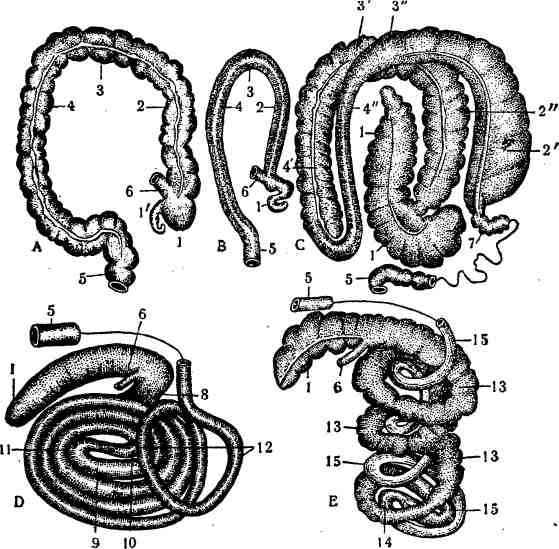

Ободочная кишка крысы напоминает растянутую спираль, внедренную в петли тонкой кишки. У человека подобное состояние определяется как поздняя остановка поворота кишечника или мальротация.

...

Ободочная кишка крысы напоминает растянутую спираль, внедренную в петли тонкой кишки. У человека подобное состояние определяется как поздняя остановка поворота кишечника или мальротация.

...

25 03 2024 19:40:46

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

24 03 2024 5:29:43

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

23 03 2024 4:25:28

Статья в формате PDF

148 KB...

Статья в формате PDF

148 KB...

22 03 2024 16:51:25

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

20 03 2024 15:15:38

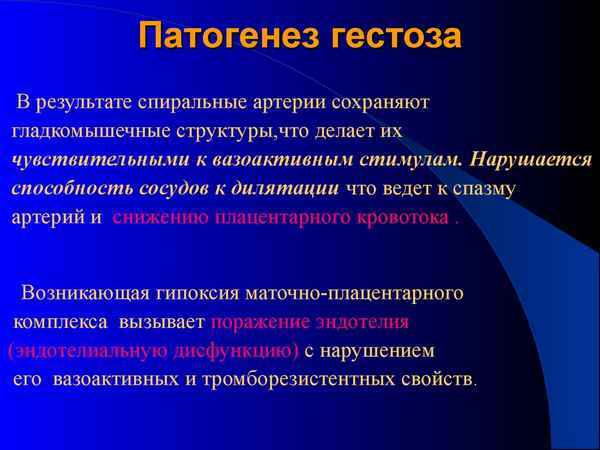

В обзоре изложены современные представления об этиологии и патогенезе гестоза. Рассмотрена роль иммунокомплексной патологии как пускового механизма в развитии гестоза, значение нарушения продукции плацентой цитокинов с иммуносупрессивным действием при осложненном течении беременности.

Проведен анализ данных литературы относительно роли недостаточности вазодилатирующих факторов, в частности, оксида азота в патогенезе гестоза.

Оценена роль активации системы ренин-ангиотензин-альдостерон, интенсификации процессов перекисного окисления липидов как факторов развития гипертензивного синдрома при беременности.

...

В обзоре изложены современные представления об этиологии и патогенезе гестоза. Рассмотрена роль иммунокомплексной патологии как пускового механизма в развитии гестоза, значение нарушения продукции плацентой цитокинов с иммуносупрессивным действием при осложненном течении беременности.

Проведен анализ данных литературы относительно роли недостаточности вазодилатирующих факторов, в частности, оксида азота в патогенезе гестоза.

Оценена роль активации системы ренин-ангиотензин-альдостерон, интенсификации процессов перекисного окисления липидов как факторов развития гипертензивного синдрома при беременности.

...

19 03 2024 2:55:24

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

17 03 2024 20:37:17

Статья в формате PDF

274 KB...

Статья в формате PDF

274 KB...

16 03 2024 17:35:58

Темпы жилищного и гражданского строительства в Восточной Сибири и соседних регионах сдерживаются высокой себестоимостью строительства. Основным резервом для снижения стоимости является замена дорогостоящих традиционных материалов, в частности стеновых, на альтернативные материалыЯчеистые бетоны из техногенных промышленных отходов.

...

Темпы жилищного и гражданского строительства в Восточной Сибири и соседних регионах сдерживаются высокой себестоимостью строительства. Основным резервом для снижения стоимости является замена дорогостоящих традиционных материалов, в частности стеновых, на альтернативные материалыЯчеистые бетоны из техногенных промышленных отходов.

...

15 03 2024 0:58:23

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

14 03 2024 4:53:21

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

13 03 2024 13:16:52

Статья в формате PDF

212 KB...

Статья в формате PDF

212 KB...

12 03 2024 6:47:50

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

11 03 2024 16:51:56

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

10 03 2024 23:12:20

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

08 03 2024 16:15:34

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::