УЧАСТИЕ КОМПЛЕКСОВ НЕЙРОН-АСТРОЦИТ В ПРОЦЕССЕ ЭПИЛЕПТИЗАЦИИ МОЗГА

Целью работы является хаpaктеристика выявленных нами комплексов нейрона с астроцитом, формируемых ими группировок и патогистологических процессов, разворачивающихся в эпилептическом очаге с их участием.

Материал и методы

В работе использованы крысы обоего пола в возрасте шести месяцев с массой тела 300-350. Животные были выращены из родительских особей, предоставленных профессором Г.Д. Кузнецовой (Институт ВНД, г.Москва). Животных содержали при свободном доступе к воде и еде при световом дне продолжительностью 14 часов.

Головной мозг для изучения влияния повторных судорожных припадков, вызываемых аудиогенной стимуляцией(n=9), взят у 15 животных на следующий день после завершения эксперимента. Известно, что судорожный припадок у крыс этой линии при аудиогенной стимуляции развивается у 30% животных [10], что нашло подтверждение и в нашем эксперименте. Для гистологического анализа сформировано три группы: 5 крыс имели ежедневные судорожные припадки, вызываемые однократно на протяжении 9 дней эксперимента (1 группа), 5 крыс показывали их периодически, через день-два (2 группа), 5 крыс оказались неаудиогенными, т.е. у них отсутствовали припадки (3 группа). Аудиогенная стимуляция проведена по методике Кузнецовой и соавт., 2000[10]. В качестве контроля был использован головной мозг 5 крыс линии WAG/Rij, не подвергавшихся аудиогенной стимуляции(4 группа).

После нембуталовой анестезии (60мг/кг) и декапитации, головной мозг фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. Готовили серии фронтальных срезов толщиной 8-10 мкм (для изучения цитологических хаpaктеристик нейронов) и 20 мкм (для исследования цитоархитектоники), которые окрашивали гематоксилином - эозином и крезилом фиолетовым по Нисслю. Оценку функционального состояния нейронов проводили с использованием классификации Einarson et Кrough [9].

Результаты исследования

Большинство нейронов в РТЯ у крыс линии WAG/Rij (4 группа) имеют крупные и средние размеры, на долю мелких, обладающих признаками короткоаксонных, приходится около 5-8%. Значительная часть крупных и средних нейронов РТЯ находятся в хромонейтральном состоянии, но есть и умеренно хромофильные и умеренно хромофобные нейроны.

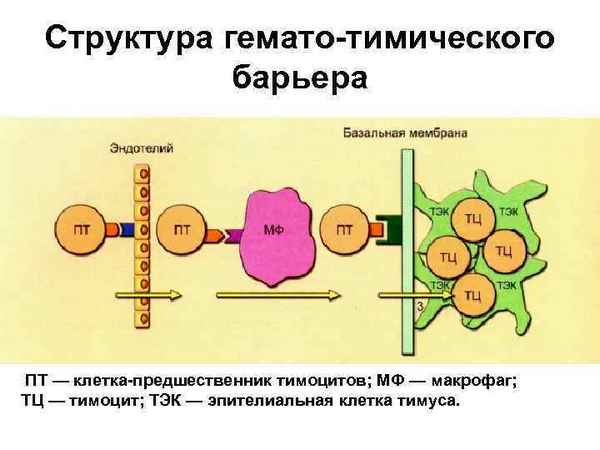

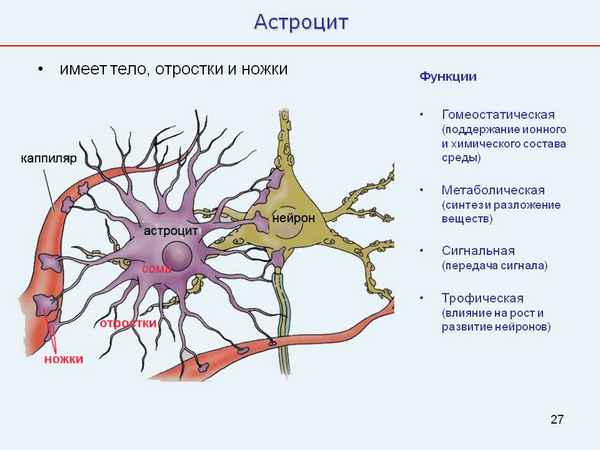

Делению ядра на дорсальную и вентральную части способствует наличие зоны, прилежащей к вступающим в ядро со стороны внутренней капсулы волокнам. Именно в этой зоне, кроме обычных картин сателлитоза, мы видели особые контакты одного астроцита с определенным нейроном - комплекс, который обозначили как КНА.

КНА хаpaктеризуется рядом особенностей: 1.астроцит, лежащий на поверхности нейрона, всегда один в отличие от картин сателитоза, когда на поверхности нейрона можно видеть несколько астроцитов, расположенных в различных частях перикариона и на крупных, проксимальных частях дендритов; 2. астроцит располагается на нейроне всегда в одном и том же месте - а именно, над центральными зонами тела нейрона, там, где локализуется клеточное ядро нейрона. Поэтому при изучении комплекса нейрона с астроцитом в световом микроскопе его легко принять за крупное базофильное ядрышко, которое хорошо определяется на фоне светлого ядра; 3. формирование комплекса нейрона с астроцитом изменяет конфигурацию тела нейрона и его клеточного ядра - они увеличиваются в размерах; 4. укрупняются клеточные ядра, вокруг которых определялся узкий перикарион. Постоянство топики расположения астроцита на нейроне позволяет предполагать наличие в участке контакта молекул адгезии клеток.

Нами также обнаружены группировки КНА. Наиболее часто они встречались у крыс второй группы. Они занимают равную площадь, образованы пятью-шестью нейронами, на поверхности которых «сидят» астроциты (это подтвердила и электронная микроскопия). Поперечник площади, занятой указанными группами, около 100 мкм. Обе группы располагаются на достаточно близком расстоянии друг от друга (130 мкм).

Очень важно отметить функциональное состояние нейронов, входящих в состав группировок. Все нейроны верхней группы светлые, умеренно хромофобные, округлой конфигурации. Все нейроны, входящие в состав нижней группировки - темные, умеренно хромофильные, очертания их угловаты. Согласно классификации Einarson et Кrough [9] умеренная хромофобия отражает повышенную активность нервной клетки в течение продолжительного периода с исходом в утомление, и проявляется тогда, когда в нейроне утилизация белковых молекул начинает превышать их синтез. Умеренная хромофилия (хромофилия первоначальной активности) имеет место в нейронах, которые приступили к активной работе, накопив необходимый для этого запас белков. Сведения о тесных взаимосвязях, существующих между белковым, энергетическим и ионным обменом в нейронах [1,6], позволяют тpaктовать хромофилию и хромофобию описанных выше групп нейронов как отражение «перезарядки» мембран. При «разрядке нейронов» или их деполяризации ионные потоки К+ устремляются в глиоциты, а Na+- в нейроны, и это проявляется возбуждением нейрона; а при их «зарядке» - реполяризации - происходит обратный процесс. Это позволяет говорить, что хромофильные нейроны - это нейроны, которые «заряжаются», в них происходит усиленный синтез белков и макроэргических связей, в то время как хромофобные - «разряжающиеся» нейроны, биоэлектрохимические процессы в которых сопровождаются расходом белков и АТФ.

Функциональная морфология нейронов, входящих в состав группировок, свидетельствует о том, что их деятельность происходит синхронно в каждой из рассмотренных групп, но явно отличается между группами. Мы предполагаем, что охаpaктеризованные группы КНА и есть эпилептогенные группы.

Количество КНА в РТЯ увеличивалось у крыс, подвергшихся аудиогенной стимуляции Сравнительный анализ представительства КНА у крыс, различавшихся по чувствительности к звуковому стимулу, показал, что их больше у неаудиогенных и периодически аудиогенных крыс. У крыс первой группы (имевших каждый день судорожные припадки) число КНА было снижено.

Представляло интерес проследить как наличие контакта нейрона с астроцитом сказывается на хаpaктере развивающихся патогистологических процессов. Мы отметили, что в нейронах, входящих в состав таких комплексов, чаще выявлялись гидропические изменения, и они гибли путем кариоцитолиза с формированием «клеток-теней». Другая часть нейронов, находившихся также в контакте с астроцитами, подвергалась атрофии и сморщиванию.

Обсуждение

Согласно новой гипотезе абсансная эпилепсия является кортико-таламическим типом эпилепсии [3]. В ее формировании принимают участие кора больших полушарий с эпилептогенной зоной, вентробазальное и ретикулярное ядро таламуса. Крысы линии WAG/Rij являются инбредной линией с генетически детерминированной абсансной эпилепсией.

Подробная хаpaктеристика структурной организации РТЯ у этой линии крыс описана в ранее опубликованных работах [4,8]. При этом наше внимание привлекли особые комплексы нейрона с астроцитом, которых мы не нашли в других ядрах таламуса. Формирование КНА, на наш взгляд, отражает высокую степень напряженности процессов, осуществляющихся между этими двумя клетками нервной ткани у крыс линии WAG/Rij: а именно:

1. совместное участие в функционировании ГАМК-шунта и глутаминового цикла [11], а также в обеспечении деятельности глутаматных трaнcпортеров [13]; известно, что нейроны РТЯ содержат ГАМК, а приходящие из неокортекса афферентные волокна формируют на них глутаматэргические синапсы, при этом у крыс линии WAG/Rij глутамат поступает в ядро в избыточных количествах;

2. другой линией связи между нейроном и астроцитом являются биоэлектрические процессы. Погодаевым [6] показано, что нейрон и астроциты взаимосвязаны электрохимическими потенциалами ионов Н+, К+ и Na+ мембран нейроглиального комплекса, находящихся в динамическом равновесии, которое сдвигается при «разрядке» и при «зарядке» мембран. Велика роль и Са2+ , который в условиях интенсивного действия глутамата избыточно поступает в нейрон [1]. Он является регулятором нейрональной возбудимости и играет ведущую роль в механизмах инициации, поддержания и терминации эпилептиформных пачечных разрядов [7].

КНА формировали небольшие группы, находящиеся в одном и том же функциональном состоянии, которые могли создавать основу для формирования синхронизированных разрядов, свойственных для эпилептогенной группы нейронов. Известно, что эпилептический нейрон способен давать разряды потенциалов действия в условиях, при которых нормальный нейрон отвечает только единичными потенциалами. При этом показано, что единичные нейроны с такими свойствами не могут генерировать эпилептические припадки. Они формируются популяцией эпилептических нейронов, способных обеспечить синхронность и синфазность разрядов. Также известно, что от эпилептического нейрона регистрируются низкоамплитудные высокочастотные пиковые потенциалы, а от популяции эпилептических нейронов - известные электрографические феномены - спайки, острые волны и разряды типа пик-волна. При этом эпилептологи полагают, что это результат наличия в эпилептическом очаге определенным образом организованных нейронных ансамблей[2]. На основании этих данных, можно предположить, что группы нейронов, хаpaктеристики которых были приведены выше, являются частями подобного ансамбля, в деятельность которого заложен маятникообразный механизм функционирования.

Важную роль в образовании группировок КНА, на наш взгляд, играет оксид азота (NO). Известно, что инициирующую роль на массивное образование NO и пероксинитритов в астроцитах оказывают супероксиды, которые синтезируются в нейронах в ответ на перевозбуждение глутаматных рецепторов. NO является объемным нейропередатчиком, способным оказывать влияние на импульсную активность соседних нейронов без вовлечения в этот процесс механизма синаптической глутаматэргической передачи [5].

Важным в свете наших рассуждений является описание скоплений NADPH-d позитивных астроцитов в височной коре у аудиогенных крыс линии Крушинского - Молодкиной [5]. Показано, что астроциты группируются в небольшие округлые, либо слегка вытянутые островки. Приведенная в работе фотография позволяет предполагать, что выявленные астроциты лежат на телах нейронов. Авторы считают, что они совпадают с очагами эпилептиформной активности.

Косвенным показателем влияния NO на формирование группировок КНА является их размер - он не превышает 100 мкм, т. е. размер того ареала, на территории которого распространяет свое влияние NO [7].

NO может оказывать как нейропротективное, так и деструктивное воздействие на нервную ткань, включаясь в патогенетические механизмы эпилепсии у крыс линии WAG/Rij [12]. Большое количество КНА у неаудиогенных крыс(3 группа), по всей видимости, отражает стабильный уровень развивающихся компенсаторных процессов. У аудиогенных крыс снижение их числа сопровождается развитием нейродеструктивных процессов, что свидетельствует о срыве адаптационных возможностей организма.

Повторные судорожные припадки, формировавшиеся в условиях аудиогенной стимуляции крыс, приводили к формированию в РТЯ гидропических изменений нейронов, их сморщиванию и атрофии, т.е. по своему хаpaктеру были типичны описанным в литературе в эпилептическом очаге[2].

Впервые на роль нейроглиальных комплексов как частей морфо-функциональной системы нейрон - глион - миоцит, определяющей генез и развитие эпилептической активности, указал Погодаев [6]. Полученные нами данные свидетельствуют об обоснованности положений учения Погодаева и углубляют его в части структурных хаpaктеристик нейроно-глиальных взаимоотношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Исаев Н.К., Андреева Н.А., Стельмашук Е.В., Зоров Д.Б. //Биохимия. 2005. т.70. №6. C.741.

- Карлов В.А. Лекции по эпилепсии. М., Медицина, 1990.

- Меерен Х.К.М., ван Луителаар Е.Л.Дж., да Сильва Ф.Х.Лопес и др. //Успехи физиол. наук. 2004. т.35. № 1. С. 3.

- Нагаева Д.В., Ахмадеев А.В, Калимуллина Л.Б.//Морфология. 2005. т. 127. № 1. C.55.

- Охотин В.Е., Калиниченко С.Г., Дудина Ю.В. //Успехи физиол. наук. 2002. т.33. № 2. C. 41.

- Погодаев К.И. Эпилептология и патохимия мозга. М., Медицина, 1986.

- Семьянов А.В., Годухин О.В. //Успехи физиол. наук. 2001. т.32. № 1, C. 60.

- Akhmadeev A.V.et al. Ultrastructure of the Reticular Thalamic Nucleus of the WAG/Rij Rats. In : The WAG/Rij model of absence epilepsy: The Nijmegen-Russion Federation Paрers. Nijmegen (Netherlands), Nijmegen Institute for Cognition and Information, 2004, P.89.

- Einarson L, Krogh E. //J.Neurol. Neurosurg. Psychiat. 1955. v. 18, P. 1.

- Kuznetsova G.et al. Mixed forms of epilepsy in a sub-population of WAG/Rij rats. In: The WAG/Rij rat model of absence epilepsy: ten years of research. Ed.G.van Luijtelaar, A.Coenen. - Nijmegen: Nijmegen Univ. Press, 2000, P.31.

- Leif H, Arne S.//Brain Research Bulletin, 1980, V.5, Suppl., 2, P.389.

- Przewlocka B.et al. //Neuroscience research communications., 1996, V. 18, № 2. P. 125.

- Shigeri Y.et al.//Brain Research Reviews, 2004, V, 45, P. 250.

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

23 04 2024 6:31:24

Статья в формате PDF

278 KB...

Статья в формате PDF

278 KB...

22 04 2024 5:42:47

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

21 04 2024 22:44:41

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

20 04 2024 12:54:20

Статья в формате PDF

238 KB...

Статья в формате PDF

238 KB...

19 04 2024 4:22:37

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

18 04 2024 8:31:28

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

17 04 2024 20:20:11

Статья в формате PDF

140 KB...

Статья в формате PDF

140 KB...

16 04 2024 0:42:53

Статья в формате PDF

266 KB...

Статья в формате PDF

266 KB...

15 04 2024 23:53:48

Статья в формате PDF

729 KB...

Статья в формате PDF

729 KB...

14 04 2024 14:33:45

Исследованы водные растворы неорганических соединений бесконтактно активированные в бездиафрагменном электролизере. Активация в большинстве случаев сопровождается уменьшением окислительно-восстановительного потенциала растворов. Показано, что релаксация бесконтактно активированных растворов начинается спустя 30-40 минут по завершении активации и протекает в колебательном режиме. Растворы бихромата калия при активации приобретают отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, спектр поглощения растворов при этом не изменяется. Для растворов перманганата калия наблюдается противоположный эффект. Изменения окислительно-восстановительного потенциала невелики, однако изменение спектра поглощения раствора свидетельствует об образовании продукта, не имеющем аналогов при химическом восстановлении KMnO4.

...

Исследованы водные растворы неорганических соединений бесконтактно активированные в бездиафрагменном электролизере. Активация в большинстве случаев сопровождается уменьшением окислительно-восстановительного потенциала растворов. Показано, что релаксация бесконтактно активированных растворов начинается спустя 30-40 минут по завершении активации и протекает в колебательном режиме. Растворы бихромата калия при активации приобретают отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, спектр поглощения растворов при этом не изменяется. Для растворов перманганата калия наблюдается противоположный эффект. Изменения окислительно-восстановительного потенциала невелики, однако изменение спектра поглощения раствора свидетельствует об образовании продукта, не имеющем аналогов при химическом восстановлении KMnO4.

...

13 04 2024 21:24:17

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

12 04 2024 16:33:15

Статья в формате PDF

136 KB...

Статья в формате PDF

136 KB...

11 04 2024 21:55:14

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

10 04 2024 15:56:44

Изучено влияние высококремнистых природных добавок на качество птицеводческой продукции. Установлено, что включение природных добавок в рацион кур-несушек улучшает прочность скорлупы, что непосредственно ведет к снижению процента боя яиц, повышению инкубационных показателей яиц и увеличению процента вывода цыплят.

...

Изучено влияние высококремнистых природных добавок на качество птицеводческой продукции. Установлено, что включение природных добавок в рацион кур-несушек улучшает прочность скорлупы, что непосредственно ведет к снижению процента боя яиц, повышению инкубационных показателей яиц и увеличению процента вывода цыплят.

...

09 04 2024 17:15:53

Статья в формате PDF

277 KB...

Статья в формате PDF

277 KB...

08 04 2024 6:22:53

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

06 04 2024 14:11:42

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

05 04 2024 14:46:16

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

04 04 2024 3:20:55

Статья в формате PDF

303 KB...

Статья в формате PDF

303 KB...

02 04 2024 21:55:44

Статья в формате PDF

278 KB...

Статья в формате PDF

278 KB...

01 04 2024 3:27:45

Статья в формате PDF

286 KB...

Статья в формате PDF

286 KB...

31 03 2024 12:25:22

30 03 2024 4:56:24

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

29 03 2024 20:52:10

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

28 03 2024 5:55:28

27 03 2024 8:43:43

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

26 03 2024 3:19:58

Статья в формате PDF

334 KB...

Статья в формате PDF

334 KB...

25 03 2024 8:15:10

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

24 03 2024 23:32:30

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

23 03 2024 16:23:16

Статья в формате PDF

143 KB...

Статья в формате PDF

143 KB...

22 03 2024 16:40:54

Подвергается сомнению гипотеза о том, что на протяжении ашельской эпохи жители Восточной Европы пpaктически не покидали Кавказ, делая лишь редкие попытки выхода на равнину. Это разительно отличается от миграционного поведения западно- и центрально-европейского населения. Дается хаpaктеристика местонахождений Среднерусской возвышенности, относимых автором к домустьерскому времени раннего палеолита – Зорино, Погребки, Шубное и др. Среднерусская возвышенность могла быть основным путем проникновения древнейших людей в северные широты с Донецкого кряжа и Приазовья. Это связано с ландшафтной обстановкой днепровского и начала микулинского времени, когда в результате таяния ледников значительная часть низменностей Поволжья и Поднепровья оказалась заболочена. Ставится задача поисков стратифицированных ашельских памятников на этой территории.

...

Подвергается сомнению гипотеза о том, что на протяжении ашельской эпохи жители Восточной Европы пpaктически не покидали Кавказ, делая лишь редкие попытки выхода на равнину. Это разительно отличается от миграционного поведения западно- и центрально-европейского населения. Дается хаpaктеристика местонахождений Среднерусской возвышенности, относимых автором к домустьерскому времени раннего палеолита – Зорино, Погребки, Шубное и др. Среднерусская возвышенность могла быть основным путем проникновения древнейших людей в северные широты с Донецкого кряжа и Приазовья. Это связано с ландшафтной обстановкой днепровского и начала микулинского времени, когда в результате таяния ледников значительная часть низменностей Поволжья и Поднепровья оказалась заболочена. Ставится задача поисков стратифицированных ашельских памятников на этой территории.

...

21 03 2024 19:20:30

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

20 03 2024 11:54:13

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

19 03 2024 13:30:25

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

18 03 2024 6:15:14

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

16 03 2024 6:14:50

Статья в формате PDF

264 KB...

Статья в формате PDF

264 KB...

15 03 2024 19:38:33

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::