К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕЗАПНОЙ АРИТМИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В ОСТРУЮ СТАДИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Неудовлетворенность современной кардиологии возможностью рационального выбора антиаритмического препарата при лечении острого инфаркта миокарда (ИМ) побуждает исследователей к созданию новых эффективных и безопасных противоаритмических средств. На наш взгляд, пристального внимания заслуживает новый препарат кватернидин, который разрешен Фармакологическим комитетом РФ для клинического применения в качестве противоаритмического средства.

Целью работы явилось исследование противофибрилляторной активности кватернидина в первые сутки острого ИМ с зубцом Q и оценка возможности снижения кватернидином частоты аритмической cмepти больных острым ИМ.

Материалы и методы. Исследование проведено у 58 больных (37 мужчин, 21 женщина) острым ИМ с зубцом Q в возрасте 44-85 лет (средний возраст - 66,7 лет). Критерием включения пациентов в исследование являлось наличие острого ИМ с зубцом Q в первые 24 часа от начала заболевания.

Группы больных, получавших только стандартную фармакотерапию (контрольная) и стандартную фармакотерапию в сочетании с кватернидином (основная), были рандомизированы по основным клиническим и анамнестическим показателям. Кватернидин вводили однократно внутривенно медленно в дозе 1,0-1,5 мг/кг в 150-200 мл изотонического раствора в течение 25-45 мин в среднем через 13,0 ±1,5 часа от возникновения симптомов заболевания.

В группе больных ИМ с зубцом Q на фоне кватернидина не наблюдалось ни одного случая фибрилляции желудочков. Летальность в указанной группе в первые сутки отсутствовала. В группе контроля зарегистрировано 4 случая (13,8%) аритмической cмepти в первые сутки заболевания (p<0,05). В последующий период наблюдения в сравниваемых группах больных летальность достоверно не различалась.

Противоаритмический эффект кватернидина наблюдали в 100% случаев, из них у 12 (66,7%) больных был зарегистрирован полный эффект препарата. У 6 (33,3) пациентов с частичным противоаритмическим эффектом на протяжении действия препарата при холтеровском мониторировании ЭКГ были зафиксированы желудочковые экстрасистолы только I - II класса.

Важной особенностью противоаритмического действия кватернидина, выгодно отличающей его от структурных предшественников тримекаина и лидокаина, явилась значительная продолжительность антиаритмического эффекта, составляющая в среднем 9,4±2,1 часа.

На фоне кватернидина у части пациентов улучшалось самочувствие. Положительная субъективная динамика проявлялась в полном исчезновении или значительном снижении интенсивности болей в сердце у 58,6% пациентов, уменьшении одышки у 48,3% больных. Из нежелательных эффектов наблюдалась лишь кратковременная легкая анестезия губ у 6,9% пациентов, кончика языка - у 3,4% больных и легкое головокружение - у 17,2%.

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о способности кватернидина предупреждать наступление фибрилляции желудочков и снижать летальность больных острым ИМ с зубцом Q в первые сутки, когда вероятность фибрилляции желудочков особенно высока. Достоинством препарата является выраженная длительность противоаритмического эффекта и хорошая переносимость. На наш взгляд, применение кватернидина позволит совершенствовать фармакотерапию острого ИМ.

В отличие от традиционного, показан иной путь интегрирования для получения уравнения напряженности гравитационного поля в точке на удалении от модельного однородного шарообразного тела. Доказано его соответствие закону всемирного тяготения при проведении компьютерного суммирования. Обнаружено наличие максимального вклада элементов шарообразного тела в величину напряженности гравитационного поля в исследуемой точке вне этого тела. Получена аналитическая зависимость глубины положения этих элементов внутри шарообразного тела от высоты исследуемой точки над поверхностью тела и его радиуса.

...

В отличие от традиционного, показан иной путь интегрирования для получения уравнения напряженности гравитационного поля в точке на удалении от модельного однородного шарообразного тела. Доказано его соответствие закону всемирного тяготения при проведении компьютерного суммирования. Обнаружено наличие максимального вклада элементов шарообразного тела в величину напряженности гравитационного поля в исследуемой точке вне этого тела. Получена аналитическая зависимость глубины положения этих элементов внутри шарообразного тела от высоты исследуемой точки над поверхностью тела и его радиуса.

...

16 04 2024 10:42:30

15 04 2024 20:37:43

Статья в формате PDF

217 KB...

Статья в формате PDF

217 KB...

14 04 2024 0:42:41

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

13 04 2024 11:55:39

Статья в формате PDF

260 KB...

Статья в формате PDF

260 KB...

12 04 2024 6:23:37

Статья в формате PDF

304 KB...

Статья в формате PDF

304 KB...

11 04 2024 16:54:16

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

10 04 2024 11:49:17

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

09 04 2024 0:41:50

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

08 04 2024 18:39:32

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

06 04 2024 12:13:56

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

05 04 2024 3:31:37

Статья в формате PDF

238 KB...

Статья в формате PDF

238 KB...

04 04 2024 18:14:25

Статья в формате PDF

189 KB...

Статья в формате PDF

189 KB...

03 04 2024 13:55:28

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

02 04 2024 2:19:48

Статья в формате PDF

244 KB...

Статья в формате PDF

244 KB...

01 04 2024 1:39:26

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

31 03 2024 14:55:17

Статья в формате PDF

145 KB...

Статья в формате PDF

145 KB...

30 03 2024 10:17:53

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

29 03 2024 18:20:13

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

28 03 2024 15:57:30

Статья в формате PDF

287 KB...

Статья в формате PDF

287 KB...

26 03 2024 18:10:47

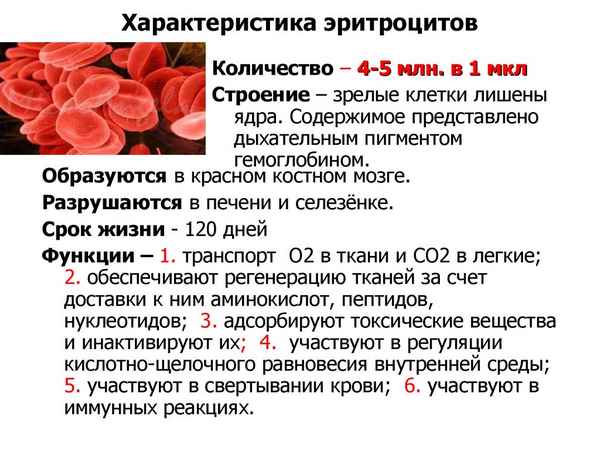

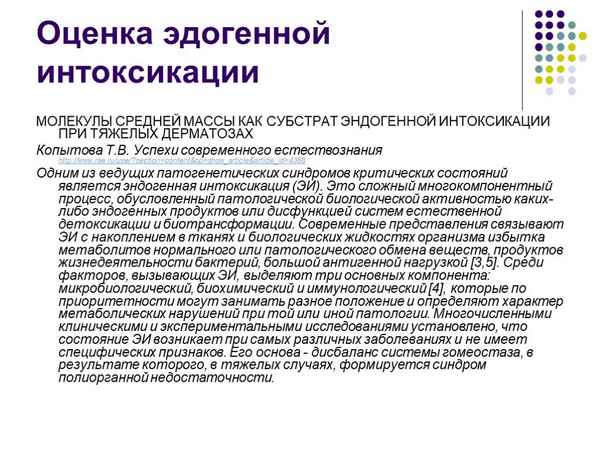

Изучен качественный и количественный состав молекул средней массы, выделенных из плазмы крови и патологического эпидермиса больных хроническими, тяжелыми дерматозами. В эксперименте in vitro на эритроцитах здоровых лиц установлено, что данные МСМ активируют перекисное окисление липидов, увеличивают сорбционную емкость эритроцитов и влияют на активность ферментов биотрaнcформации. Это позволяет считать, что при дерматозах развивается эндогенная интоксикация как общебиологическая реакция на патологически измененный метаболизм, обусловленная накоплением в крови молекул средней массы.

...

Изучен качественный и количественный состав молекул средней массы, выделенных из плазмы крови и патологического эпидермиса больных хроническими, тяжелыми дерматозами. В эксперименте in vitro на эритроцитах здоровых лиц установлено, что данные МСМ активируют перекисное окисление липидов, увеличивают сорбционную емкость эритроцитов и влияют на активность ферментов биотрaнcформации. Это позволяет считать, что при дерматозах развивается эндогенная интоксикация как общебиологическая реакция на патологически измененный метаболизм, обусловленная накоплением в крови молекул средней массы.

...

25 03 2024 14:31:58

Статья в формате PDF

139 KB...

Статья в формате PDF

139 KB...

24 03 2024 3:28:22

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

23 03 2024 21:10:40

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

22 03 2024 1:57:22

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

21 03 2024 16:58:33

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

20 03 2024 1:10:52

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

19 03 2024 11:10:23

В работе проведены клинические наблюдения и исследования КТ головного мозга у 79 детей с ПЭП. Таким образом, основным морфологическим субстратом перинатального поражения мозга в остром периоде заболевания, по данным КТ, является отек мозга, нередко в сочетании с кровоизлиянием различной степени тяжести. Основным морфологическим субстратом восстановительного периода был дилатационный синдром и атрофический процесс коры головного мозга, преимущественно на уровне лобных долей.

...

В работе проведены клинические наблюдения и исследования КТ головного мозга у 79 детей с ПЭП. Таким образом, основным морфологическим субстратом перинатального поражения мозга в остром периоде заболевания, по данным КТ, является отек мозга, нередко в сочетании с кровоизлиянием различной степени тяжести. Основным морфологическим субстратом восстановительного периода был дилатационный синдром и атрофический процесс коры головного мозга, преимущественно на уровне лобных долей.

...

18 03 2024 1:10:50

Статья в формате PDF

319 KB...

Статья в формате PDF

319 KB...

16 03 2024 7:50:34

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

15 03 2024 22:22:11

Статья в формате PDF

166 KB...

Статья в формате PDF

166 KB...

14 03 2024 6:40:11

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

13 03 2024 4:46:50

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

12 03 2024 10:42:36

11 03 2024 19:57:36

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::