РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Всем известно, что репродуктивное обучение не дает желаемого результата. Недостаточно того, что преподаватель объяснит материал, а учащийся поймет, запомнит и научится применять знания на пpaктике. В настоящее время необходимо формирование личности, которая может открывать что-то новое, развивая свои творческие способности и самостоятельное мышление. Мы считаем, что этому может способствовать организация исследования на занятии.

Исследовательский метод имитирует реальный творческий процесс, моделирует его главное звено, включающее создание проблемной ситуации и управление поиском решения поставленной проблемы.

Для ориентировки в новой ситуации, что хаpaктерно для процесса творчества, существенную роль играет обучение специальным умениям: 1) увидеть новую проблему в языковом материале, определить ее хаpaктер; 2) подобрать языковые факты для решения этой проблемы и систематизировать их; 3) построить доказательство в процессе выполнения задания на основе найденных фактов; 4) сформулировать выводы на основе решения проблемы, определить возможное их количество; 5) сформулировать способ решения, т.е. определить операции, осуществление которых в процессе решения проблемы приводит к выводу.

Для формирования этих умений могут быть предложены следующие типы заданий: 1) задания, в вопросе которых отсутствует формулировка проблемы, ее надо найти; 2) задания, в тексте которых отсутствует достаточное количество языковых фактов для обоснования вывода, их надо подобрать; 3) задания на построение доказательства; 4) задания, выполнение которых приводит к одному или нескольким выводам, количество которых следует определить; 5) задания на определение способа решения проблемы. [1, с.28]

Процесс научного исследования охватывает три звена. Первое - это наблюдение определенных вещей, явлений или процессов. Очевидно, сам выбор предметов наблюдения возникает из определенных потребностей и интересов исследователя, из своеобразного переживания им каких-то трудностей, требующих ответа.

Второе звено - создание гипотезы на основе наблюдаемых фактов и зависимостей между ними. Гипотеза здесь выполняет роль ответа на поставленный до наблюдения вопрос, причем исследователь выбирает среди возможных такую гипотезу, которая относится ко всем наблюдаемым фактам и связывает проявляющиеся между ними зависимости.

Последняя фаза - опытная проверка гипотезы. Исследователь осуществляет это выведением из гипотезы заключений, а также проверкой ее экспериментом. Успешный результат этой проверки позволяет признать гипотезу за истинную, однако до того времени, пока не будут открыты новые факты, находящиеся с ней в противоречии [3, с. 56].

Наибольший уровень эффективности обучения достигается при выполнении учащимися самостоятельных работ творческого и полутворческого хаpaктера, когда новые знания добываются в итоге самостоятельного анализа фактов, обобщения и выводов.

Чтобы применять исследовательские ситуации, преподавателю необходимо знать способы их создания, общие закономерности их возникновения, которые сформулированы в психолого-педагогических исследованиях в виде типов проблемных ситуаций.

Имеется уже свыше двадцати классификаций проблемных ситуаций. Их анализ свидетельствует о том, что до сих пор ни в психологии, ни в дидактике, ни в методиках преподавания отдельных предметов нет единого мнения относительно исходных принципов классификации проблемных ситуаций.

В нашей работе мы учитываем классификацию И.Я.Лернера и М.Н.Скаткина. По их мнению, исследовательский метод может способствовать реализации двух целей: 1) сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и навыков; 2) достигнуть высокого уровня развития способности к самообучению, самообразованию. Обе эти задачи могут быть реализованы с большим успехом именно в процессе проблемного обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой деятельности учащихся, в процессе решения ими системы проблемно-познавательных задач [4, с. 132].

Проблема воспитания познавательной самостоятельности, проблема активизации мыслительной деятельности учащихся не может быть решена без включения в обучение русскому языку заданий поискового хаpaктера, в число которых входят проблемные задачи, предполагающие исследовательскую деятельность учащихся в ходе анализа языковых явлений.

Структура задания поискового хаpaктера, построенного на материале русского языка, может быть представлена следующим образом: условия задания - языковые факты, в которых содержится определенная проблема, вопросы задания, направленные на исследование данных языковых фактов. Проблема может быть сформулирована в вопросах задания или вопросы направляют учащихся на поиски проблемы, составляющей сущность задания. В последнем случае, более сложном, формулировать проблему предстоит самим учащимся.

При организации исследования учебный процесс строится на применении преподавателем системы теоретических и пpaктических исследовательских заданий, хаpaктеризующихся высоким уровнем проблемности. При этом все этапы познавательного процесса учащиеся «проходят» самостоятельно, используя главным образом продуктивно-пpaктический и поисковый методы обучения. Они выполняют пpaктическую работу по сбору фактов (опыты, эксперимент, наблюдение, работа над книгой, сбор материала) и теоретическому анализу, систематизации и обобщению их.

Таким образом, исследовательский метод - один из самых эффективных способов организации обучения, обеспечивающий наиболее высокий уровень познавательной самостоятельности учащихся [2, с.329-332]. Он оказывает сильное влияние на развитие мышления, воображения, внимания и памяти. К этому прибавляется положительное влияние интеллектуальных интересов и тенденций к самообразованию, постоянному приобретению знаний и формированию мировоззрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Напольнова Т.В. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка. М.: Просвещение, 1983.

- Махмутов М.И. Проблемное обучение. - М.: Педагогика, 1975, 367 с.

- Оконь В. Основы проблемного обучения. М.: Просвещение, 1968.

- Скаткин Н.М. Совершенствование процесса обучения. М.: Педагогика, 1971.

Статья в формате PDF

205 KB...

Статья в формате PDF

205 KB...

25 04 2024 6:41:35

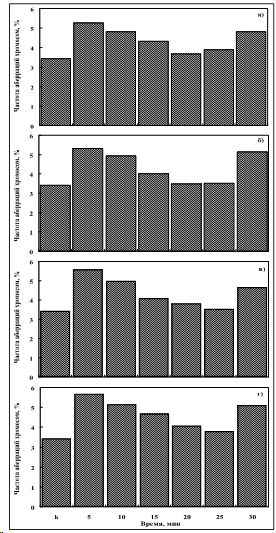

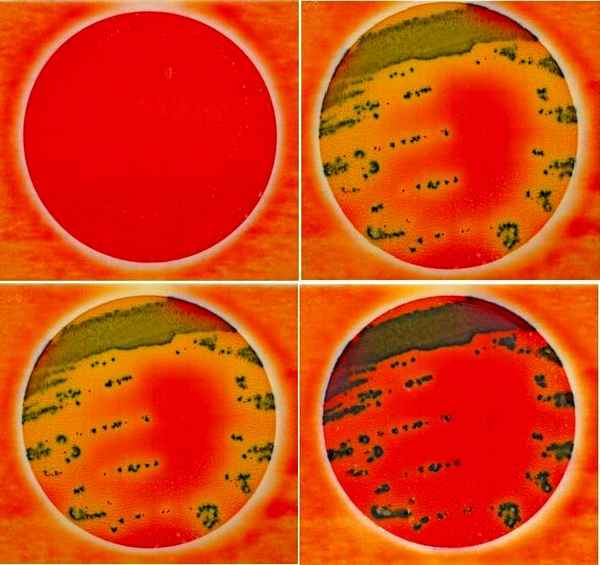

При изучении влияния озона на частоту аберраций хромосом у семян пшеницы различных сортов, хранившихся в условиях озона разные сроки, была выявлена зависимость его цитогенетического воздействия от времени экспозиции.

...

При изучении влияния озона на частоту аберраций хромосом у семян пшеницы различных сортов, хранившихся в условиях озона разные сроки, была выявлена зависимость его цитогенетического воздействия от времени экспозиции.

...

23 04 2024 18:58:34

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

22 04 2024 10:57:50

Статья в формате PDF

290 KB...

Статья в формате PDF

290 KB...

21 04 2024 16:14:19

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

20 04 2024 17:48:52

Статья в формате PDF

256 KB...

Статья в формате PDF

256 KB...

18 04 2024 6:18:40

Для растущих деревьев как живых организмов при оценке их пригодности для создания здоровой лесной среды дополнительно следует учитывать существенные биотехнические признаки, отличающиеся от понимания древостоя как склада кругляка.

...

Для растущих деревьев как живых организмов при оценке их пригодности для создания здоровой лесной среды дополнительно следует учитывать существенные биотехнические признаки, отличающиеся от понимания древостоя как склада кругляка.

...

17 04 2024 23:23:31

Статья в формате PDF

142 KB...

Статья в формате PDF

142 KB...

15 04 2024 16:22:31

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

14 04 2024 19:41:32

Статья в формате PDF

204 KB...

Статья в формате PDF

204 KB...

12 04 2024 14:10:37

Статья в формате PDF

300 KB...

Статья в формате PDF

300 KB...

11 04 2024 23:51:11

Статья в формате PDF

284 KB...

Статья в формате PDF

284 KB...

10 04 2024 10:35:35

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

08 04 2024 3:27:29

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

07 04 2024 19:22:32

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

05 04 2024 19:44:56

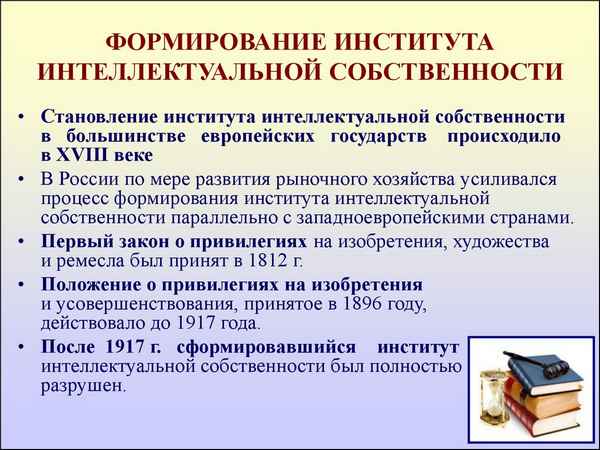

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых является тема воздействия интеллигенции на общественно-экономическую жизнь. Интеллигенция, являясь наиболее образованной группой общества, является монополистом в области на духовного и интеллектуального производства. По мере ускорения научно-технического прогресса данная тенденция усиливается.

...

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых является тема воздействия интеллигенции на общественно-экономическую жизнь. Интеллигенция, являясь наиболее образованной группой общества, является монополистом в области на духовного и интеллектуального производства. По мере ускорения научно-технического прогресса данная тенденция усиливается.

...

04 04 2024 19:49:16

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

03 04 2024 11:54:42

Статья в формате PDF

289 KB...

Статья в формате PDF

289 KB...

02 04 2024 8:52:49

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

01 04 2024 17:33:52

Изучено сочетанное влияние комплекса экологически нeблагоприятных факторов на иммунную систему промышленных рабочих Республики Казахстан. Функциональное состояние иммунной системы у рабочих промышленных предприятий хаpaктеризовалось нарастанием взаимосвязей в лимфоцитарном звене иммунитета, что выражалось перераспределением показателей лимфоцитов в гемограмме, увеличением корреляций между ними, нарастанием внутрисистемных связей между параметрами иммунной системы. Полученный спектр иммунологических показателей, хаpaктеризующий нормальное функционирование иммунной системы в условиях экологического нeблагополучия вместе с клиническим статусом может служить основой для дальнейшей разработки системы значимых сдвигов в иммунограмме с целью диагностически различных дизадаптационных расстройств в ответ на имеющуюся экологическую обстановку.

...

Изучено сочетанное влияние комплекса экологически нeблагоприятных факторов на иммунную систему промышленных рабочих Республики Казахстан. Функциональное состояние иммунной системы у рабочих промышленных предприятий хаpaктеризовалось нарастанием взаимосвязей в лимфоцитарном звене иммунитета, что выражалось перераспределением показателей лимфоцитов в гемограмме, увеличением корреляций между ними, нарастанием внутрисистемных связей между параметрами иммунной системы. Полученный спектр иммунологических показателей, хаpaктеризующий нормальное функционирование иммунной системы в условиях экологического нeблагополучия вместе с клиническим статусом может служить основой для дальнейшей разработки системы значимых сдвигов в иммунограмме с целью диагностически различных дизадаптационных расстройств в ответ на имеющуюся экологическую обстановку.

...

31 03 2024 13:31:18

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

30 03 2024 0:30:56

29 03 2024 0:12:36

Статья в формате PDF

407 KB...

Статья в формате PDF

407 KB...

28 03 2024 18:47:24

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

27 03 2024 5:58:33

Статья в формате PDF

303 KB...

Статья в формате PDF

303 KB...

26 03 2024 7:44:21

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

24 03 2024 5:17:40

Статья в формате PDF

153 KB...

Статья в формате PDF

153 KB...

23 03 2024 6:35:21

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

22 03 2024 6:37:38

Статья в формате PDF

244 KB...

Статья в формате PDF

244 KB...

21 03 2024 21:48:47

Статья в формате PDF

262 KB...

Статья в формате PDF

262 KB...

20 03 2024 7:13:16

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

19 03 2024 15:59:31

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

18 03 2024 7:50:15

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

17 03 2024 0:39:33

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::