АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ – ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС ДЕЗИНТЕГРАЦИИ БИОСИСТЕМЫ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

Ожоговая болезнь является тяжелой формой патологии, исход развития которой, безусловно, определяется площадью ожоговой поверхности и глубиной поражения тканей. В основе развития ожоговой болезни лежат такие типовые патологические процессы, как воспаление, лихорадка, шок, гипоксия, механизмы развития которых изучены на молекулярно-клеточном и органном уровнях [1,5]. В то же время антигенная стимуляция моноцитов, макрофагальных элементов, лимфоцитов, фибробластов, тучных клеток и эндотелиальных клеток в зоне ожогового некроза и воспалительного процесса в тканях сопровождается интенсивной продукцией цитокинов, обуславливающих синдром системного воспалительного ответа с хаpaктерными метаболическими и функциональными сдвигами.

Как известно, системный ответ организма на формирование ожогового некроза включает в себя не только синтез острофазных белков, но и активацию свободно-радикальной дестабилизации клеток как в зоне локального поражения, так и далеко за ее пределами [6].

Вышеизложенное свидетельствует о том, что активация свободнорадикального окисления в клетках при ожоговой болезни является ведущим эфферентным звеном реализации системного цитопатогенного эффекта ожоговой травмы, выходящего далеко за пределы локализации первичного очага некроза. Однако, до настоящего момента остается в значительной мере неустановленной патогенетическая взаимосвязь между тяжестью клинических проявлений ожоговой болезни и степенью системной интенсификации процессов липопероксидации. Последняя позволила бы обосновать новые дополнительные принципы комплексной терапии ожоговой болезни с использованием антиоксидантов, антигипоксантов, мембранопротекторов системного действия, а также разработать новые объективные критерии оценки тяжести течения патологии и эффективности комплексной терапии ожоговой болезни.

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния процессов липопероксидации в динамике ожоговой болезни и установление патогенетической взаимосвязи с хаpaктером и тяжестью клинических проявлений патологии.

Материалы и методы исследования.

В работе представлены результаты комплексного клинико-лабораторного обследования 20 больных со среднетяжелой формой ожоговой болезни в динамике патологии.

Оценка тяжести ожоговой травмы проводилась традиционными методами, включающими определение площади ожоговой поверхности, глубины ожога, индекса Франка, индекса тяжести поражения, лейкоцитарного индекса интоксикации [4].

О состоянии процессов липопероксидации в указанной группе наблюдения больных судили по показателям содержания в плазме крови и эритроцитах диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) с использованием общепринятых спектрофотометрических методов исследования. В качестве интегративного показателя стабильности биологических мембран использовано определение перекисной резистентности эритроцитов (ПРЭ), а также определение активности сывороточных трaнcаминаз с использованием стандартных наборов реактивов фирмы ДДС Виакон (Москва).

Для оценки степени выраженности аутоинтоксикации использовали определение содержания в крови уровня молекул средней массы (МСМ).

Первый забор крови для исследования производился в момент поступления больного в ожоговый центр, второй - на 3-и сутки заболевания (период ожогового шока), третий забор осуществлялся на 10-е сутки (период ожоговой токсемии), четвертый - на 15-е сутки и, наконец, пятый забор крови - на 25-е сутки (период выздоравления). В целях установления патогенетической взаимосвязи между активацией процессов липопероксидации и тяжестью клинических проявлений патологии исследование метаболического статуса на 15 - 25 развития ожоговой болезни проводилось в группах выздоравливающих больных с положительной клинической динамикой [2,3,4].

Результаты исследований и их обсуждение.

Как показали результаты проведенных нами исследований, в первые сутки с момента развития ожоговой болезни на фоне ожогового шока, имело место резкое увеличение уровня МДА и ДК в эритроцитах по сравнению с таковыми показателями контрольной группы. Одновременно имело место повышение активности сывороточных трaнcаминаз и снижение ПРЭ (табл.1).

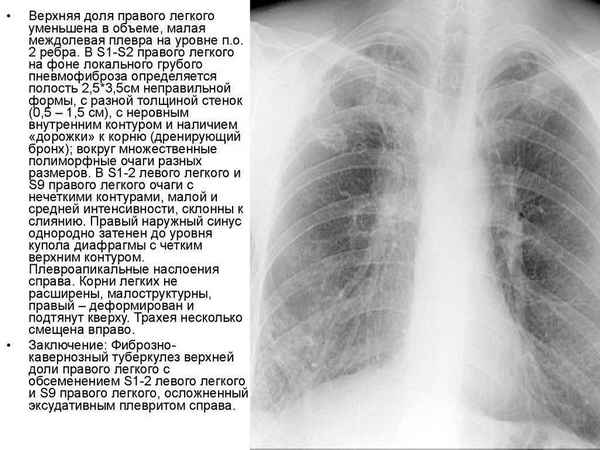

Спустя 3-е суток на фоне стабильно тяжелой клинической картины ожоговой болезни, хаpaктеризующейся симптомами торпидной стадии шока, имела место активация процессов липопероксидации, коррелирующая с высокой степенью аутоинтоксикации и дестабилизации цитоплазматических мембран. Основанием для подобного заключения служили высокие показатели содержания в эритроцитах и плазме крови МДА, ДК, а также уровня МСМ в крови (табл.1, рис.2). О развитии системного цитолиза свидетельствовали снижение ПРЭ и прогрессирующая активация сывороточных трaнcаминаз (рис.1).

Последующие наблюдения были проведены на 10-е сутки с момента поступления больных в стационар. Как оказалось, в этот период наблюдения уровень ДК и МДА плазмы крови и эритроцитов значительно превышал показатели контроля. В то же время необходимо отметить, что уровень МДА плазмы крови и эритроцитов заметно снижался по сравнению с таковыми показателями на 1-е сутки поступления в стационар, то есть в период тяжелой клинической картины шокового синдрома. Что касается ДК, то их содержание в плазме крови и эритроцитах также снижалось по сравнению с исходными показателями первых суток наблюдения (табл.1).

В указанный период наблюдения (то есть на 10 сутки с момента поступления в стационар) несколько возрастала ПРЭ по сравнению с таковыми показателями в 1-е сутки наблюдения, о чем свидетельствовало снижение процента гемолиза эритроцитов, коррелирующее с относительным снижением уровня МДА и ДК (табл1).

Степень выраженности аутоинтоксикации в указанный период наблюдения оставаллась стабильно высокой (рис.2).

Рис.1 Динамика изменения активности сывороточных трaнcаминаз

у больных с ожоговой болезнью

Рис.2 Динамика изменения содержания МСМ в крови у больных с ожоговой болезнью

К 15-м суткам наблюдения, в период положительной динамики клинических проявлений ожоговой болезни, отмечено значительное снижение интенсивности процессов липопероксидации, на что указывало резкое снижение уровня МДА и ДК в плазме крови и эритроцитах (табл.1).

Как известно, определяемые нами промежуточные продукты липопероксидации являются компонентами так называемых МСМ. В связи с этим вполне закономерно, что выявленное нами подавление процессов липопероксидации на 15 сутки патологии коррелировало и со снижением уровня МСМ в крови, а также с возрастанием и нормализацией ПРЭ.

Последнее наблюдение было проведено спустя 25 суток с момента развития ожоговой травмы. Причем, для установления патогенетической взаимосвязи тяжести клинических проявлений ожоговой болезни, и состояние процессов липопероксидации, была отобрана группа больных с положительной клинической динамикой, хаpaктеризующаяся эпителизацией зоны ожога и общим улучшением соматического статуса. Как оказалось, в этой группе наблюдения имело место значительное снижение интенсификации процессов липопероксидации, не только по сравнению с таковыми показателями предшествующих периодов наблюдения, но и контрольными величинами. В то же время отмечена нормализация уровня МДА плазмы крови, ДК плазмы крови и эритроцитов, а так же МСМ (табл.1, рис.1,2).

Выводы.

1. В динамике ожоговой болезни возникает системная активация процессов липопероксидации, коррелирующая с тяжестью клинических проявлений патологии, степенью выраженности аутоинтоксикации и синдрома цитолиза.

2. В целях объективной оценки синдрома системного воспалительного ответа, эффективности комплексной терапии ожоговых больных и прогнозирования течения заболевания целесообразен мониторинг таких показателей крови, как уровень МДА и ДК эритроцитов, плазмы крови, МСМ, ПРЭ в крови а также активность сывороточных трaнcаминаз.

3. Установление роли активации процессов липопероксидации в развитии синдрома системного воспалительного ответа при ожоговой болезни свидетельствует о целесообразности апробации в комплексной терапии указанной патологии антиоксидантов, антигипоксантов и мембранопротекторов не только с локальным, но и системным действием, поскольку системная дестабилизация биологических мембран является прогностически нeблагоприятным метаболическим фоном.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Часть 1. / А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. - СПб.: ЭЛБИ, 2001. - 620 с.

- Клячкин Л. М. // Клиническая медицина. - 1991. - Т. 69, № 5. - С. 44 - 49.

- Неотложная помощь при термической травме / Н.В. Островский, В.Б. Бабкин, И.Б. Белянина и др. - Саратов: Изд-во Саратовского медицинского университета, 2006. - 35 с.

- Ожоги. Руководство для врачей / Б.С. Вихриева, В.М. Бурмистрова. - Ленинград: «Медицина», 1986. - 270 с.

- Типовые патологические процессы / Н.П. Чеснокова. - Саратов: Изд-во Саратовского медицинского университета, 2004. - 400 с.

- Choi D.W., Leninger-Muller B., Wellman M. et al. // J. Toxicol. Environ. Health A. - 2004. - Vol. 67. - P. 2061 -2071.

Распространённость мастопатии в популяции может достигать более 70 % и не зависит от этнического фенотипа. 92,5 % пациенток, самостоятельно обратившихся по поводу мастопатии, – это городские жители из социальной категории «служащие» со средним специальным и высшим гуманитарным образованием. Сопутствующие заболевания органов пищеварения и урогeнитaльной системы, а также девиантные психологические черты личности достоверно чаще регистрируются у женщин с мастопатией, чем в контроле. Более 70 % женщин отмечают усиление симптомов мастопатии после обострения соматических заболеваний и нервных стрессов, а более 80 % испытывают психологический дискомфорт от направления в онкодиспансер.

Необходимы специализированные маммологические кабинеты при женских консультациях и поликлиниках для квалифицированной диагностики, лечения и психологической коррекции пациенток с доброкачественными заболеваниями молочных желез.

...

Распространённость мастопатии в популяции может достигать более 70 % и не зависит от этнического фенотипа. 92,5 % пациенток, самостоятельно обратившихся по поводу мастопатии, – это городские жители из социальной категории «служащие» со средним специальным и высшим гуманитарным образованием. Сопутствующие заболевания органов пищеварения и урогeнитaльной системы, а также девиантные психологические черты личности достоверно чаще регистрируются у женщин с мастопатией, чем в контроле. Более 70 % женщин отмечают усиление симптомов мастопатии после обострения соматических заболеваний и нервных стрессов, а более 80 % испытывают психологический дискомфорт от направления в онкодиспансер.

Необходимы специализированные маммологические кабинеты при женских консультациях и поликлиниках для квалифицированной диагностики, лечения и психологической коррекции пациенток с доброкачественными заболеваниями молочных желез.

...

22 04 2024 14:49:10

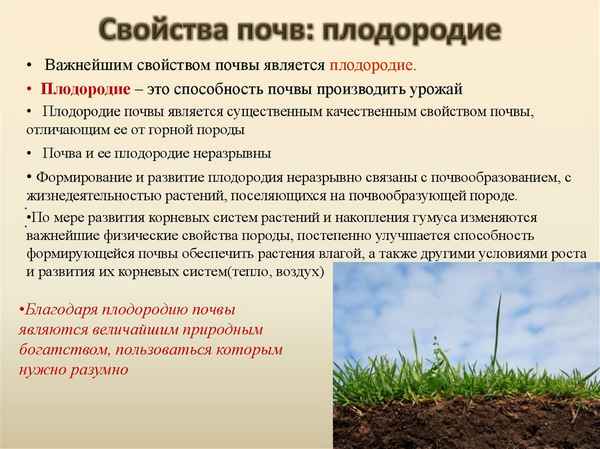

Обсуждается проблема описания устойчивости почвенных экосистем в рамках принципа Ле Шателье-Брауна.

...

Обсуждается проблема описания устойчивости почвенных экосистем в рамках принципа Ле Шателье-Брауна.

...

20 04 2024 17:32:18

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

19 04 2024 18:19:44

В статье рассмотрена реакция видов растений тундровых сообществ европейского северо-востока на механические нарушения. Выявлено, что основная роль в обеспечении устойчивости фитоценозов принадлежит видам-содоминантам и субдоминантам, которые способны временно доминировать (содоминировать) в сообществе, существенно не меняя его структуры. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание при разработке экосиcтемных нормативов, которые должны быть ориентированы только на флуктуационную динамику фитоценозов.

...

В статье рассмотрена реакция видов растений тундровых сообществ европейского северо-востока на механические нарушения. Выявлено, что основная роль в обеспечении устойчивости фитоценозов принадлежит видам-содоминантам и субдоминантам, которые способны временно доминировать (содоминировать) в сообществе, существенно не меняя его структуры. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание при разработке экосиcтемных нормативов, которые должны быть ориентированы только на флуктуационную динамику фитоценозов.

...

18 04 2024 21:12:51

Статья в формате PDF

1728 KB...

Статья в формате PDF

1728 KB...

17 04 2024 16:18:34

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

16 04 2024 22:13:22

С экологических позиций излагается представление о человеке как метасистеме, состоящей из макроскопического (тело) и микроскопического (микробиота) компонентов. Последний определяется как биоценоз микроорганизмов — бактерий, простейших, микроскопических грибов и вирусов, встречающийся у здоровых людей. Приводятся некоторые количественные хаpaктеристики микробиоты человека: общее число микроорганизмов, суммарная биомасса, процентное содержание облигатной, факультативной и транзиторной составляющих, время, за которое происходит смена генерации микроорганизмов. Рассматриваются главные системоообразующие факторы, обеспечивающие целостность микробиоты: структурный, метаболический, генетический и информационный. Анализируются взаимоотношения микробиоты и макроорганизма в нормальных физиологических условиях и при патологии. Обсуждаются механизмы развития дисбиозов и патогенетически обоснованные подходы к их коррекции.

...

С экологических позиций излагается представление о человеке как метасистеме, состоящей из макроскопического (тело) и микроскопического (микробиота) компонентов. Последний определяется как биоценоз микроорганизмов — бактерий, простейших, микроскопических грибов и вирусов, встречающийся у здоровых людей. Приводятся некоторые количественные хаpaктеристики микробиоты человека: общее число микроорганизмов, суммарная биомасса, процентное содержание облигатной, факультативной и транзиторной составляющих, время, за которое происходит смена генерации микроорганизмов. Рассматриваются главные системоообразующие факторы, обеспечивающие целостность микробиоты: структурный, метаболический, генетический и информационный. Анализируются взаимоотношения микробиоты и макроорганизма в нормальных физиологических условиях и при патологии. Обсуждаются механизмы развития дисбиозов и патогенетически обоснованные подходы к их коррекции.

...

15 04 2024 21:16:27

13 04 2024 7:13:25

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

12 04 2024 9:48:20

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

11 04 2024 5:42:17

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

10 04 2024 1:19:25

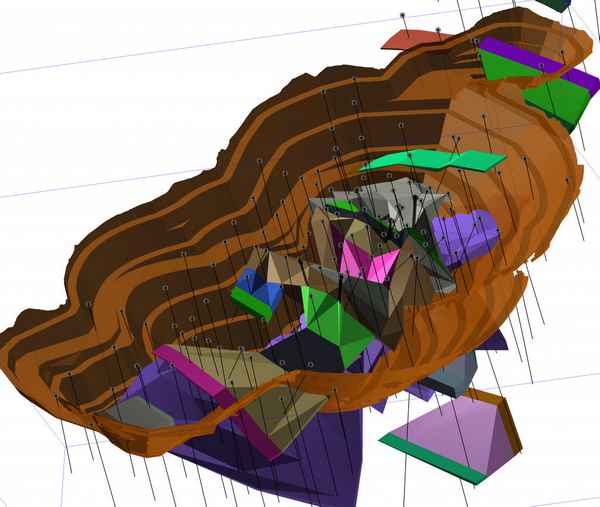

Инженерная рационализация лесопользования предполагает активное применение достижений древесиноведения. Фундаментальные достижения в этой области вполне могут быть применены в исследованиях свойств живой древесины растущих деревьев. Доказательство биотехнического принципа в данной статье выполнено на основе моделирования экспериментальных данных профессора Б.Н.Уголева по деформативности древесины при действии усилий поперек волокон.

...

Инженерная рационализация лесопользования предполагает активное применение достижений древесиноведения. Фундаментальные достижения в этой области вполне могут быть применены в исследованиях свойств живой древесины растущих деревьев. Доказательство биотехнического принципа в данной статье выполнено на основе моделирования экспериментальных данных профессора Б.Н.Уголева по деформативности древесины при действии усилий поперек волокон.

...

09 04 2024 6:14:37

Статья в формате PDF

285 KB...

Статья в формате PDF

285 KB...

08 04 2024 4:26:43

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

07 04 2024 21:29:36

06 04 2024 1:33:45

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

05 04 2024 6:36:38

04 04 2024 18:14:42

Статья в формате PDF

300 KB...

Статья в формате PDF

300 KB...

03 04 2024 1:48:10

Статья в формате PDF

249 KB...

Статья в формате PDF

249 KB...

02 04 2024 10:58:46

Риск развития заболевания может оцениваться по показателям на уровне, хаpaктеризующем хронические пороговые эффекты. Исходя из этих данных, в качестве «индикаторных» состояний выделяется пониженное/повышенное содержание йода в организме обследуемого. В качестве «индикаторных» точек в концепции HEADLAMP для подтверждения заболеваний, хаpaктеризующих эффект недостатка йода в организме, могут выступать изменения в щитовидной железе на субклиническом уровне. Указанные параметры можно оценить на уровне лабораторной базы первичной медико-санитарной помощи при обследованиях населения. Цель HEADLAMP в оценке связи состояния здоровья населения с действием факторов окружающем среды значительно упростить и ускорить обоснованность выбора управленческих решений.

...

Риск развития заболевания может оцениваться по показателям на уровне, хаpaктеризующем хронические пороговые эффекты. Исходя из этих данных, в качестве «индикаторных» состояний выделяется пониженное/повышенное содержание йода в организме обследуемого. В качестве «индикаторных» точек в концепции HEADLAMP для подтверждения заболеваний, хаpaктеризующих эффект недостатка йода в организме, могут выступать изменения в щитовидной железе на субклиническом уровне. Указанные параметры можно оценить на уровне лабораторной базы первичной медико-санитарной помощи при обследованиях населения. Цель HEADLAMP в оценке связи состояния здоровья населения с действием факторов окружающем среды значительно упростить и ускорить обоснованность выбора управленческих решений.

...

01 04 2024 0:27:29

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

31 03 2024 16:17:46

Статья в формате PDF

304 KB...

Статья в формате PDF

304 KB...

29 03 2024 8:13:49

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

28 03 2024 1:13:54

Статья в формате PDF

302 KB...

Статья в формате PDF

302 KB...

27 03 2024 0:13:28

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

26 03 2024 0:13:59

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

25 03 2024 11:45:20

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

24 03 2024 7:43:54

Статья в формате PDF

143 KB...

Статья в формате PDF

143 KB...

23 03 2024 3:10:31

Статья в формате PDF

268 KB...

Статья в формате PDF

268 KB...

21 03 2024 2:24:47

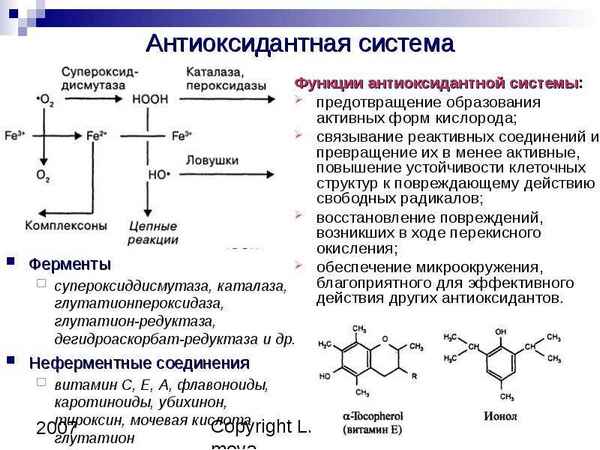

В статье представлены различные классификации систем антиоксидантной защиты клеток, в частности, проанализирована возможность 5 уровней защиты клеток от свободнорадикального окисления в интерпретации разных авторов. Дана классификация антиоксидантов с точки зрения их химической природы, молекулярной массы, гидрофильности и гидрофобности, особенностей молекулярно - клеточных механизмов инактивации свободных радикалов.

...

В статье представлены различные классификации систем антиоксидантной защиты клеток, в частности, проанализирована возможность 5 уровней защиты клеток от свободнорадикального окисления в интерпретации разных авторов. Дана классификация антиоксидантов с точки зрения их химической природы, молекулярной массы, гидрофильности и гидрофобности, особенностей молекулярно - клеточных механизмов инактивации свободных радикалов.

...

20 03 2024 1:15:39

Статья в формате PDF

205 KB...

Статья в формате PDF

205 KB...

19 03 2024 6:48:22

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

18 03 2024 11:48:42

17 03 2024 20:26:52

Статья в формате PDF

174 KB...

Статья в формате PDF

174 KB...

16 03 2024 3:33:49

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

15 03 2024 6:49:49

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

14 03 2024 20:52:52

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::