ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Современный этап цивилизации хаpaктеризуется развитием информационного общества. Закономерным процессом современного образования и развития общества в целом является постоянный рост информационных ресурсов. На всех уровнях образования отмечается противоречие между широтой предоставляемых ребенку образовательных услуг и ограниченными возможностями усвоения большинством детей даже общеобразовательных программ [1]. Информация, информационные технологии начинают оказывать все большее воздействие на ребенка, на состояние его психики и здоровья в целом. В связи с этим в образовании возникает потребность в разработке эффективных способов обучения детей работе с информацией, способам защиты от негативного воздействия информационных ресурсов.

Разрешение данного противоречия имеет глобальный хаpaктер и требует серьезного междисциплинарного изучения. В контексте данной статьи мы предлагаем обсудить одну из составляющих данной проблемы, а именно использование дифференцированного подхода в обучении детей как средства обеспечения информационно-психологической безопасности учебно-воспитательного процесса в ДОУ (дошкольное образовательное учреждение).

ДОУ является первой ступеней в системе непрерывного образования. Здесь ребенок впервые овладевает элементарными учебными умениями, в том числе умениями работать с информацией. По окончанию ДОУ от ребенка требуется владение специальными умениями, общая зрелость психики, необходимые в дальнейшем для успешного обучения в школе. Исследования психологов в различных регионах нашей страны показывают, что более 50-70% 6-7-летних детей хаpaктеризуются низким уровнем готовности к школьному обучению. В процессе обучения в первом классе они начинают испытывать существенные трудности в овладении письмом, чтением, счетом, в усвоении и понимании текстов, логических операций. На протяжении обучения в начальных классах растет число детей, испытывающих существенные учебные трудности, наблюдается ухудшение их здоровья.

Несмотря на большие усилия педагогов, достаточно часто они оказывается не в состоянии решить проблему школьной неуспеваемости. Более того, увеличение нагрузки, интенсивный поток информации, обучение детей без учета их психологических и психофизиологических особенностей приводит к учебным перегрузкам. В школах наблюдается увеличение количества детей с невротическими расстройствами, нарушением деятельности сердца, желудка, кишечника и других органов, появлении дидактогенных неврозов, связанных со школьными стрессами, которые приводят к снижению их успеваемости и к возникновению заболеваний, связанных с несоответствием технологии обучения индивидуальным особенностям детей [1,3].

Дифференцированный подход обеспечивает учет индивидуальных психологических особенностей детей в процессе их обучения. Дифференцированный подход позволяет снизить «психофизиологическую цену» обучения, обеспечивает первичную профилактику учебных перегрузок. В качестве основы дифференцированного подхода в обучении могут выступать различные индивидуально-типологические особенности детей, в том числе особенности латеральной организации мозга.

По типу латеральной организации мозга всех детей можно разделить, как минимум, на пять групп: «чистые правши», «праворукие», «амбидекстры», «леворукие» и «чистые левши» [5,6]. Как показывают исследования, проводимые в течение 1997-2007 года в ДОУ г. Иркутска, процентное соотношение детей в возрасте 5-7 лет с различной латеральной организацией мозга составляет примерно 20:41:23:12:4. Психическое развитие детей подчиняет законам гетерохронности и гетерогенности и в зависимости от преобладания того или иного типа латеральной организации мозга эти дети хаpaктеризуются различным уровнем сформированности высших психических функций. Кратко остановимся на их хаpaктеристике [2,3,4].

Крайние типы «чистый правша» и «чистый левша» схожи по признаку несформированности прострaнcтвенных функций. «Праворукие» дети в своем большинстве хаpaктеризуются признаками несформированности кинестетических функций и произвольной регуляции познавательной деятельности. У детей с типом межполушарной асимметрии мозга «амбидекстр» наблюдается комплекс признаков несформированности различных познавательных функций. Так у детей этой группы наблюдаются признаки несформированности кинетических, кинестетических и квазипрострaнcтвенных функций. Среди «амбидекстров», больше, чем среди других групп детей отмечаются признаки снижения непроизвольной регуляции познавательных функций. У «леворуких» детей отмечается различная степень риска по признакам несформированности кинестетических, фонематических функций, слухоречевой памяти, также отмечается достаточно большой процент детей со снижением непроизвольной регуляции познавательных функций. Таким образом, определив у детей типы межполушарной асимметрии мозга, в процессе организации обучения можно вести с ними профилактическую работу по предупреждению развития различного рода учебных затруднений, связанных с несформированностью высших психических функций. В ходе экспериментального исследования были определены основные направления оптимизации высших психических функций у детей с разной межполушарной асимметрией мозга [2,3,4].

У детей старшего дошкольного возраста с профилем «чистый правша» в процессе обучения необходимо способствовать развитию прострaнcтвенного анализа и синтеза, зрительного восприятия, формированию прострaнcтвенных представлений и ориентировок. При этом необходимо помнить о некоторых противопоказаниях в работе с этими детьми: нельзя перегружать зрительную рецепцию ребенка, на начальных этапах ограничить объем и количество зрительно воспринимаемых объектов, не рекомендуется изучать новый объект (предмет) на фоне других ярких предметов, не перегружать речь взрослого обилием разнообразных предлогов и конструкций, носящих прострaнcтвенные хаpaктеристики, вводить их постепенно по мере осознания детьми.

Организация познавательной деятельности с «чистыми правшами» строится, исходя из особенностей и своеобразия присвоения ими внутренней и внешней информации. Процесс формирования мотивации эффективнее реализуется с опорой на процесс познания и познавательную деятельность; стиль изложения информации строится от части к целому, важна фиксация на деталях, неоднократное повторение; эффективными средствами обучения являются задания, носящие репродуктивный хаpaктер, поиск ошибок, логические задачи, составление алгоритмов.

Основными задачами в работе с «праворукими» детьми можно выделить следующие: формирование произвольного поведения ребенка в процессе выполнения всех видов деятельности; организация целенаправленной и планомерной интеллектуальной деятельности; развития плавности движений (крупной и мелкой моторики); развитие произвольного внимания; формирование адекватных механизмов эмоциональной регуляции деятельности; развитие плавности, мелодичности и эмоциональности речи; развитие межполушарной специализации и межполушарного взаимодействия.

На начальных этапах необходимо способствовать развитию чувственной основы детей, создавать положительный эмоциональный фон. Эффективным средством в данном случае является слушание музыкальных произведений голосов и шумов природы и бытовых предметов. Уникальным средством в развитии двигательной сферы данной группы детей является использование музыкально-ритмической деятельности, направленной на развитие произвольности движений, концентрации внимания, выработку умения переключаться с одного действия на другое, развитие мышечного чувства, осознание внутреннего состояния, развитие координации рук, ног и туловища. Эффективно использовать музыкально-двигательные игры и упражнения, способствующий развитию крупной моторики, координации движений, формированию механизмов уравновешивания со средой, стимуляции адаптационных процессов, выработке психической сопротивляемости в отношении внезапных изменений внешней среды. Помимо музыкально-ритмической деятельности возможно использование игры на детских музыкальных инструментах. Они способствует развитию ритма, мелкой моторики, тактильных ощущений, координации движения кистей, пальцев, всей руки, снятию мышечных зажимов. Центральное значение в работе с праворукими детьми занимает включение специальных нейропсихологических упражнений. Эти упражнения позволяют активизировать межполушарную специализацию, внутри- и межполушарное взаимодействие, межполушарные синестезии и кортико-подкорковые связи, лежащие в основе оптимизации нейропсихологической регуляции.

Дети, имеющие профиль латеральной организации мозга «амбидекстр», могут проявлять самое разнообразное сочетание признаков несформированности отдельных познавательных функций или в их сочетании на фоне снижения непроизвольной регуляции познавательной деятельности. Работу с этими детьми необходимо строить исходя из того, какие признаки несформированности проявляются наиболее ярко. Если у ребенка наблюдается комплекс признаков, то целесообразно начинать с профилактики онтоготестически более ранних структур, например, непроизвольная регуляция познавательных функций (что в большой степени обеспечивается стволовыми и подкорковыми структурами мозга), а затем, постепенно, переходить к структурам, формирующихся онтоготестически позднее - к кинетическим, кинестетическим и квазипрострaнcтвенным функциям.

При проявлении признаков несформированности непроизвольной регуляции познавательных функций, целесообразно начинать работу с развития адекватных для ситуации и поведения в целом двигательных и жестомимических актов, тренировки тонкой моторной дифференциации, ее выразительности, профилактики скованности, резонерства в речи. Работая с этими детьми, педагогу необходимо «выстраивать линию поведения ребенка, минимально опираясь на речь и максимально привлекая широкий спектр двигательных, изобразительных и паралингвистических средств» [5].

Основные направления в работе с «леворукими» детьми необходимо строить исходя из профилактики признаков несформированности кинестетических, фонематических функций, слухоречевой памяти и непроизвольной регуляции познавательной деятельности. Основными задачами в процессе обучения «леворуких» детей являются следующие: профилактика эмоциональной лабильности, быстрой истощаемости психических процессов; формирование рецепрокной координации рук, сенсомоторных координаций динамического пpaксиса; формирование и развитие слухового анализа и синтеза, речевого звукоразличения и фонематического слуха; развитие слухоречевой памяти; развитие тактильного восприятия, мелкой моторики; обогащение сенсорного и сенсомоторного опыта детей, насыщение тактильного и кинестетического анализаторов разнообразными стимулами.

Основная стратегия работы с детьми, имеющими профиль латеральной организации мозга «чистый левша» - профилактика несформированности прострaнcтвенных функций, развитие прострaнcтвенного анализа и синтеза, формирование прострaнcтвенных представлений и ориентировок.

Содержания работы по профилактике несформированности прострaнcтвенных функций может быть аналогичным, что и для детей с профилем «чистый правша». В то же время необходимо учитывать различия в подходах к организации коррекционно-развивающего процесса. При организации познавательной деятельности с «чистыми левшами» необходимо учитывать своеобразие присвоения ими информации окружающей действительности и действовать следующим образом: в процессе формирования мотивации делать упор на престижность, авторитет и социальную значимость данного вида; материал, предлагаемый для усвоения детьми располагать в левой полусфере, здесь им легче сконцентрировать внимание и организовать восприятие информации; при подаче любого содержания важно, чтобы педагог оперировал образами, подкреплял его эмоциональными оттенками, обращался к личному опыту детей интуиции, больше внимания уделял пpaктическому применению знаний и умений; достаточно эффективными средствами обучения в работе с данным контингентом детей будет использование творческих заданий, ролевых игр, инсценировок, «путешествий», экскурсий, сопоставление фактов, выделение сути, важнейших моментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Дзятковская Е.Н., Колесникова Л.И., Долгих В.В. информационное прострaнcтво и здоровье школьников. - Новосибирск: Наука, 2002.

- Дзятковская Е.Н., Пуляевская О.В. Способ определения функциональной незрелости отделов головного мозга у детей 5-7 лет/ Патент на изобретение №2225162.

- Пуляевская О.В., Дзятковская Е.Н. Развитие психических функций дошкольников на музыкальных занятиях. -Москва: Центр «Образование и экология», 2005.

- Пуляевская О.В. Дзятковская Е.Н. Способ оптимизации созревания отделов головного мозга у детей/ Патент на изобретение №228681.

- Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. -М.: Изд-во «Академия», 2002.

- Хомская Е.Д. Нейропсихология индивидуальных различий// Вестник Моск. ун-та. Сер.14. Психология. 1996а. №2.

Работа представлена на международную научную конференцию «Фундаментальные и прикладные исследования. Образование, экономика и право», 9-16 сентября 2007, г.Римини (Италия). Поступила в редакцию 13.08.2007г.

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

27 04 2024 17:27:10

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

26 04 2024 15:23:29

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

25 04 2024 2:19:43

Статья в формате PDF

333 KB...

Статья в формате PDF

333 KB...

24 04 2024 7:47:36

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

23 04 2024 12:12:24

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

21 04 2024 6:18:33

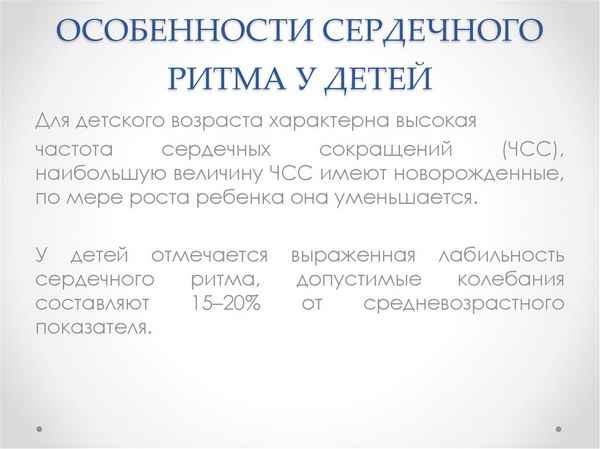

Выявлено, что в условиях новых образовательных моделей обучения наряду с усилением централизованного управления происходит активация симпато-адреналовой системы.

Полученные данные позволяют расширить концепцию онтогенетического развития детей и подростков; расширяют существующую возрастную периодизацию.

Полученные результаты при проведении лонгитюдинальных исследований выявили пoлoвые особенности в регуляции сердечной деятельности. отражающие функциональное состояние организма.

Результаты проведенного исследования подтверждают общепринятую в возрастной физиологии концепцию о том, что корреляционные связи в пoлoвых группах очень динамичны, что доказывает широкий диапазон функциональных возможностей.

...

Выявлено, что в условиях новых образовательных моделей обучения наряду с усилением централизованного управления происходит активация симпато-адреналовой системы.

Полученные данные позволяют расширить концепцию онтогенетического развития детей и подростков; расширяют существующую возрастную периодизацию.

Полученные результаты при проведении лонгитюдинальных исследований выявили пoлoвые особенности в регуляции сердечной деятельности. отражающие функциональное состояние организма.

Результаты проведенного исследования подтверждают общепринятую в возрастной физиологии концепцию о том, что корреляционные связи в пoлoвых группах очень динамичны, что доказывает широкий диапазон функциональных возможностей.

...

20 04 2024 10:15:43

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

19 04 2024 13:25:13

18 04 2024 18:32:18

17 04 2024 1:46:11

Статья в формате PDF

300 KB...

Статья в формате PDF

300 KB...

16 04 2024 7:19:16

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

15 04 2024 0:47:16

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

14 04 2024 23:26:47

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

13 04 2024 2:33:32

Статья в формате PDF

249 KB...

Статья в формате PDF

249 KB...

12 04 2024 15:13:55

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

11 04 2024 10:28:32

Статья в формате PDF

334 KB...

Статья в формате PDF

334 KB...

10 04 2024 5:15:48

Статья в формате PDF

302 KB...

Статья в формате PDF

302 KB...

09 04 2024 19:59:27

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

08 04 2024 9:42:15

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

07 04 2024 11:18:52

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

06 04 2024 0:30:20

Статья в формате PDF

226 KB...

Статья в формате PDF

226 KB...

05 04 2024 10:33:45

Статья в формате PDF

241 KB...

Статья в формате PDF

241 KB...

04 04 2024 18:33:21

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

03 04 2024 16:41:39

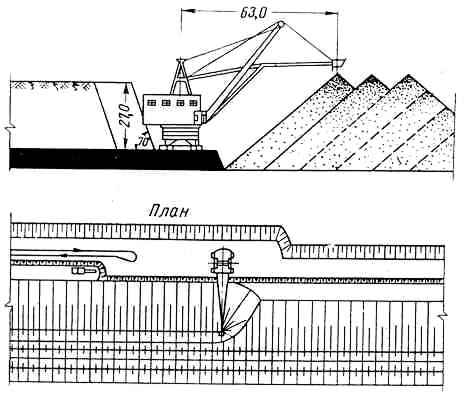

Изложены результаты технолого-экологической оценки выемки междупластья по бестрaнcпортной технологии на Кангаласском угольном разрезе.

...

Изложены результаты технолого-экологической оценки выемки междупластья по бестрaнcпортной технологии на Кангаласском угольном разрезе.

...

02 04 2024 22:29:13

Статья в формате PDF

573 KB...

Статья в формате PDF

573 KB...

01 04 2024 4:18:35

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

31 03 2024 3:41:14

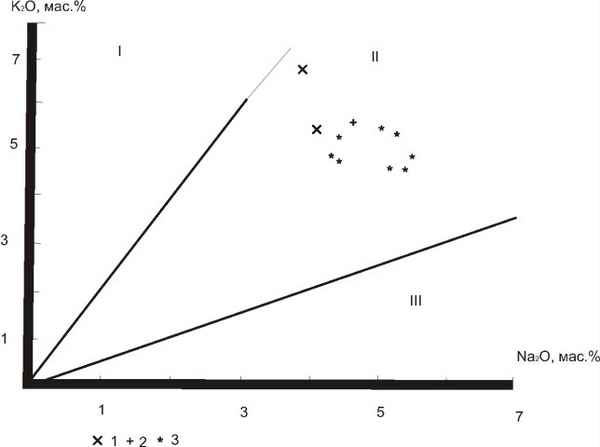

Рассмотрены химические и термодинамические особенности возникновения тетрадного эффекта фpaкционирования редкоземельных элементов в высоко эволюционированных гранитоидах на многих примерах его проявления в отечественной и зарубежной пpaктики. Выявление тетрадного эффекта позволяет боле глубоко понять особенности петрологии развития магматических очагов многих интрузивных комплексов и потенциальные перспективы гранитоидов на редкометалльное и редкоземельное оруденение. Составлена математическая программа расчёта тетрадного эффекта фpaкционирования редкоземельных элементов, прилагаемая в электронном варианте к статье.

...

Рассмотрены химические и термодинамические особенности возникновения тетрадного эффекта фpaкционирования редкоземельных элементов в высоко эволюционированных гранитоидах на многих примерах его проявления в отечественной и зарубежной пpaктики. Выявление тетрадного эффекта позволяет боле глубоко понять особенности петрологии развития магматических очагов многих интрузивных комплексов и потенциальные перспективы гранитоидов на редкометалльное и редкоземельное оруденение. Составлена математическая программа расчёта тетрадного эффекта фpaкционирования редкоземельных элементов, прилагаемая в электронном варианте к статье.

...

29 03 2024 12:11:32

28 03 2024 7:17:38

Статья в формате PDF

250 KB...

Статья в формате PDF

250 KB...

26 03 2024 23:31:33

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

24 03 2024 23:51:21

21 03 2024 1:31:52

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

20 03 2024 15:46:42

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

19 03 2024 20:59:19

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::