термодинамика и люминесцентный газовый анализ

1 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова В работе рассмотрены термодинамические аспекты люминесцентного газового анализа. Молекулы красителя, адсорбированные на поверхности пористого вещества или внедренные в полимерную пленку, рассматриваются как система невзаимодействующих частиц, погруженная в термостат. Для относительной интенсивности флюоресценции молекул красителя получена связь с основной термодинамической хаpaктеристикой термостата – энергией Гиббса. Определены термодинамические ограничения точности газового анализа. Показано, что оптимальной основой для люминесцентного анализатора является полимерная пленка с наименьшим значением поверхностного натяжения. Статья в формате PDF 452 KB газовый анализтермодинамикаинформационно-измерительная системаповерхностное натяжение 1. Карасек Ф., Клемент Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию. – М.: Мир, 1993. – 237 с. 2. Яшин Я.И., Яшин Е.Я., Яшин А.Я. Газовая хроматография. – М.: Tрaнcлит, 2009. – 528 с. 3. Гаськов А.М., Румянцева М.Н. Выбор материалов для твердотельных газовых сенсоров // Неорганические материалы. – 2000. – Т.36, № 3. – С. 369–378. 4. Петров В.В., Королев А.Н. Наноразмерные оксидные материалы для газовых сенсоров. – Таганрог: Изд-во ТГИ ЮФУ, 2008. – 153 с. 5. Юров В.М. Термодинамика люминесцирующих систем // Вестник КарГУ, сер. Физика. – 2005. – № 3(39). – С. 13–18. 6. Левшин Л.В., Салецкий А.М. Оптические методы исследования молекулярных систем. Ч.1. Молекулярная спектроскопия. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 320 с. 7. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. – М.: Мир, 1986. – 203 с. 8. Борисов Ю.П. Математическое моделирование радиосистем. – М.: Советское радио, 1976. – 296 с. 9. Поплавский Р.П. Термодинамика информационных процессов. – М.: Наука, 1981. – 255 с. 10. Поплавский Р.П. О термодинамических пределах точности физического измерения // ДАН СССР. – 1972. – Т. 202.– С. 562–565. 11. Поплавский Р.П. Термодинамические модели информационных процессов // УФН. – 1975. – Т.115, № 3. – С. 465–501. 12. Гохштейн А.Я. Поверхностное натяжение твердых тел и адсорбция. – М.: Наука, 1976. – 256 с. 13. Ролдугин В.И. Физикохимия поверхности. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2008. – 568 с. 14. Пугачевич П.П., Бегляров Э.М., Лавыгин И.А. Поверхностные явления в полимерах. – М.: Химия, 1982. – 200 с. 15. Adamson A.W., Gast A.P. Physical chemistry of surfaces. – Canada, A Wiley-Interscience Publication, 1997. – 804 p. 16. Юров В.М., Портнов В.С., Пузеева М.П. Способ измерения поверхностного натяжения и плотности поверхностных состояний диэлектриков // Патент РК № 58155. Опубл. 15.12.2008, Бюл. № 12. 17. Юров В.М. Способ измерения поверхностного натяжения люминофоров // Патент РК № 23223. Опубл. 27.11.2010. Бюл. № 11. 18. Ткачук Б.В., Колотыркин В.М. Получение тонких полимерных пленок из газовой фазы. – М.: Химия, 1987. – 158 с.

В лабораторной пpaктике при решении задач газового анализа широкое распространение получили масс-спектрометрические и газохроматографические средства измерений парциальных давлений составляющих смеси газов, обладающие высокой чувствительностью, точностью и разрешающей способностью [1, 2].

Однако, развитие современной технологии металлургических предприятий, а также возрастающие потребности в чистых газах других отраслей – приборостроение, светотехническая, химическая и ряд других отраслей промышленности, требуют создания новых типов универсальных и специальных анализаторов для оперативного контроля микропримесей в чистых газах. При этом на первый план выдвигаются проблемы выбора материалов для газовых сенсоров [3, 4].

Среди всего разнообразия газовых сенсоров мы рассмотрим люминесцентные газоанализаторы, представляющие собой некоторую пористую структуру с внедренными в нее молекулами люминофора. Рассмотрение будем проводить на основе термодинамического подхода, подробно изложенного в работе [5].

Термодинамическая модель

Молекулы красителя (например, эозина), адсорбированные на поверхности пористого вещества (например, силикагеля) будем рассматривать как систему невзаимодействующих частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, обусловленные взаимодействием молекул красителя с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р) в отличие от взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F).

Поскольку подсистема молекул обменивается с термостатом только энергией, то соответствующий им ансамбль частиц будет каноническим. В этом случае выражение для вероятности диссипативных процессов имеет вид [5]:

(1)

где ΔS – изменение энтропии в диссипативном процессе; Em – среднее значение энергии основного состояния молекул красителя; τ – время релаксации; G0 – энергия Гиббса термостата; N – концентрация молекул красителя; k – постоянная Больцмана; Т – температура термостата

Для функции отклика Ф системы на внешнее поле имеем:

(2)

где Р – вероятность диссипативного процесса и определяется (1); F определяет вероятность перехода в возбужденное состояние за счет внешнего поля, причем F = 1/τр, где τр – время жизни возбужденного состояния.

С учетом (1) выражение (2) примет вид:

(3)

Обозначая предэкспоненциальный множитель в (3) через С, получим

(4)

Уравнение (4) можно линеаризовать, в результате чего для относительной интенсивности люминесценции молекул красителя Ф = I/I0 получаем:

(5)

где , E = mhν – плотность энергии внешнего электромагнитного поля; m – число фотонов.

Хотя формула (5) носит приближенный хаpaктер, но она полезна для качественного анализа влияния среды (через G0) и условий облучения (через Е) на люминесцентные свойства молекул красителя. В частности, для наблюдения максимальной интенсивности люминесценции нужно подбирать растворитель или твердую основу с минимальной энергией Гиббса. В случае адсорбции молекул на поверхности, необходимо подбирать основу с минимальным поверхностным натяжением, поскольку в этом случае G0 = σS (σ – поверхностное натяжение, S – площадь образца).

Из формулы (5) вытекают и известные факты: линейная зависимость интенсивности люминесценции от концентрации центров свечения N (при не слишком больших значениях N); линейная зависимость интенсивности люминесценции от плотности возбуждения Е (при не слишком больших значениях Е) [6].

Температурная зависимость интенсивности люминесценции определяется в (5), в основном, температурной зависимостью G0 ~ T2, так что I ~ 1/T.

Анализатор кислорода

В большинстве случаев люминесцентный анализатор кислорода представляет собой полимерную пленку с внедренными в нее молекулами органических красителей. Анализ кислорода основан на его способности к динамическому тушению фосфоресценции органических молекул. Активное взаимодействие молекулярного кислорода с триплетными возбужденными состояниями органических молекул обуславливает резкую зависимость кинетики люминесценции последних от количества в системе.

В простейшем случае, имеет место следующее соотношение [7]:

(6)

где α–1 – эффективное время жизни Т-центра, зависящее от концентрации О2: ; K – константа скорости тушения; τp – время жизни возбужденного состояния красителя; N0 – начальная концентрация Т-центров, образованных в результате δ импульсного возбуждения.

С учетом (6) уравнение (5) примет вид:

(7)

Из графика ln(I/I0) ~ t определяется α–1 и, тем самым, концентрация кислорода.

На пpaктике, однако, указанная процеДypa извлечения информации о величине NO2 не является корректной и приводит к значительным ошибкам. Это связано с тем, что генерация Т-состояний происходит не мгновенно (в шкале времен α–1), а в период действия источника возбуждения. В этом случае соотношение (6) нарушается и необходимо учитывать деформацию кинетики. Следующим обстоятельством нарушения соотношения (6) является наличие нескольких каналов тушения замедленной флуоресценции красителей. В настоящее время все эти эффекты учитываются в процессе измерений при использовании соответствующих программных средств.

Термодинамические ограничения точности люминесцентного газового анализа

Современный анализатор газа представляет собой информационно-измерительную систему (ИИС). Основной хаpaктеристикой ИИС является точность. Точность работы ИИС определяется динамическими хаpaктеристиками: быстродействием, помехоустойчивостью, разрешающей способностью. Она определяется как внутренними факторами (структура системы, алгоритм функционирования и обработки сигналов и т.п.), так и внешними условиями (условия измерений, наличие естественных помех и т.п.).

Техническую эффективность ИИС по показателю точности количественно оценивают ошибкой [8]:

(8)

где y – вектор фактической реакции системы; y* – вектор желаемой реакции системы.

На каждом этапе элементарного информационного взаимодействия рост энтропии термостата ΔS лежит в пределах [9]:

(9)

Левая граница соответствует предельно необратимой реализации переходного процесса, а правая – оптимальному замедлению его.

С другой стороны, негэнтропийный эффект (эффект упорядочивания в системе, ΔK = –ΔS), согласно [10, 11]:

(10)

где ΔJ – полученное в процессе измерения количество информации (в нашем случае ΔJ ≈ I/I0 В этом случае энтропийная эффективность ηη информационно-измерительного процесса:

(11)

Минимальное значение энтропии реализуется при условии максимума количества информации и с учетом (5) имеем:

ΔJ → max; EN/G0 → max;

G0 → min; σ → min. (12)

Поверхностное натяжение полимерных пленок

Поверхностное натяжение – основная термодинамическая хаpaктеристика процессов, связанных с участием поверхностей или границ раздела фаз. Поверхностное натяжение определяет свободную энергию (работу), которую необходимо затратить, чтобы образовать единицу площади поверхности или раздела фаз.

Экспериментальное определение поверхностного натяжения твердых тел (включая полимеры) затруднено тем, что их молекулы (атомы) лишены возможности свободно перемещаться. Исключение составляет пластическое течение металлов при температурах, близких к точке плавления [12]. В связи с этим развито большое количество косвенных методов [13], точность которых оценить довольно проблематично. Для полимеров способы определения поверхностного натяжения обсуждались в работах [14, 15].

В работах [16, 17] нами предложены новые методы определения поверхностного натяжения диэлектриков, включая люминофоры. Методы основаны на размерной зависимости некоторого физического свойства исследуемого материала. Для люминофоров, в частности, – это размерная зависимость квантового выхода люминесценции. В рассматриваемом нами случае кислородного датчика – это зависимость относительной интенсивности флюоресценции молекул красителя от толщины полимерной пленки:

(13)

где h – толщина пленки; d – размерный параметр, который связан с поверхностным натяжением полимерной пленки σ соотношением:

(14)

где u – молярный объем; R – газовая постоянная; Т – температура. В координатах I/I0 ~ 1/h получается прямая, тангенс угла которой определяет σ.

В рассмотренном случае молекулы красителя служат своего рода индикаторами поверхностных свойств полимерной пленки. В методе [16] используется размерная зависимость диэлектрической проницаемости диэлектрика. Видимо, этот метод более удобен для определения поверхностного натяжения полимерной пленки, поскольку диэлектрические потери лежат в основе многих методов определения толщины самой полимерной пленки [18].

Поскольку и само поверхностное натяжение пленки становится размерно-зависимой, начиная с некоторого критического значения ее толщины, и также определяется соотношением (13), то ясно, что для люминесцентных газоанализаторов необходимы полимерные пленки как можно меньшей толщины.

Заключение

Основной вывод, который следует из термодинамического подхода к люминесцентному газовому анализу, сводится к возможности синтеза полимерной основы газоанализатора с заданными свойствами путем изменения ее поверхностного натяжения (поверхностной энергии).

Работа выполнена по программе МОН РК 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований». Контpaкт № 1932.

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

19 04 2024 14:19:39

Статья в формате PDF

331 KB...

Статья в формате PDF

331 KB...

18 04 2024 14:35:20

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

17 04 2024 12:13:41

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

16 04 2024 9:34:18

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

15 04 2024 11:18:10

В опытах с 19 полосками миометрия, полученных от 5 женщин в конце доношенной беременности при плановом кесаревом сечении, установлено, что озонированный ( ≈0,50 мкг/мл) раствор Кребса ингибирует спонтанную сократительную активность миометрия и существенно уменьшает стимулирующий эффект адреналина, т.е. снижает его α-адренореактивность. Это объясняет эффективность озонотерапии при угрозе прерывания беременности и дискоординированной родовой деятельности.

...

В опытах с 19 полосками миометрия, полученных от 5 женщин в конце доношенной беременности при плановом кесаревом сечении, установлено, что озонированный ( ≈0,50 мкг/мл) раствор Кребса ингибирует спонтанную сократительную активность миометрия и существенно уменьшает стимулирующий эффект адреналина, т.е. снижает его α-адренореактивность. Это объясняет эффективность озонотерапии при угрозе прерывания беременности и дискоординированной родовой деятельности.

...

14 04 2024 1:33:21

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

13 04 2024 7:52:24

Патогенез грамотрицательного септического шока рассматривается с позиций нового класса пептидов - цитокинов, инициирующих и опосредующих токсичность молекулы липополисахарида. В механизмах церебральных расстройств при септицемии цитокины считаются ключевыми медиаторами, т.к. головной мозг, наряду с другими органами, является местом активного их синтеза. Считается, что основа будущих неврологических расстройств при эндотоксемии в эксперименте и клинике формируется вначале на молекулярном уровне и затем проявляется в виде морфологического субстрата на ультраструктурном уровне. При нeблагоприятном стечении обстоятельств прогрессирование процесса может привести к развитию клинической картины острой церебральной недостаточности или шокового мозга.

...

Патогенез грамотрицательного септического шока рассматривается с позиций нового класса пептидов - цитокинов, инициирующих и опосредующих токсичность молекулы липополисахарида. В механизмах церебральных расстройств при септицемии цитокины считаются ключевыми медиаторами, т.к. головной мозг, наряду с другими органами, является местом активного их синтеза. Считается, что основа будущих неврологических расстройств при эндотоксемии в эксперименте и клинике формируется вначале на молекулярном уровне и затем проявляется в виде морфологического субстрата на ультраструктурном уровне. При нeблагоприятном стечении обстоятельств прогрессирование процесса может привести к развитию клинической картины острой церебральной недостаточности или шокового мозга.

...

12 04 2024 4:37:28

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

11 04 2024 0:53:27

Статья в формате PDF

282 KB...

Статья в формате PDF

282 KB...

10 04 2024 8:24:24

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

09 04 2024 11:55:59

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

08 04 2024 3:54:17

Статья в формате PDF

306 KB...

Статья в формате PDF

306 KB...

07 04 2024 16:59:58

Рассматриваются проблемы синтеза искусств в творчестве дагестанских художников, основные художественные и эстетические черты традиционных форм народного искусства, дающие обширный материал для формирования и развития современной художественной культуры Дагестана.

...

Рассматриваются проблемы синтеза искусств в творчестве дагестанских художников, основные художественные и эстетические черты традиционных форм народного искусства, дающие обширный материал для формирования и развития современной художественной культуры Дагестана.

...

06 04 2024 7:29:25

В статье рассматривается особенность сократовского диалога в контексте идей педагогической антропологии. Методологическим принципом современного педагогического знания является антропологический принцип, и в этой связи диалог как универсальная форма общения участников образовательного процесса приобретает особую значимость. Представлены особенности сократического философского диалога, которые объясняют закономерность выстраивания отношений в системе «человек – человек» в ситуации передачи имеющегося опыта.

...

В статье рассматривается особенность сократовского диалога в контексте идей педагогической антропологии. Методологическим принципом современного педагогического знания является антропологический принцип, и в этой связи диалог как универсальная форма общения участников образовательного процесса приобретает особую значимость. Представлены особенности сократического философского диалога, которые объясняют закономерность выстраивания отношений в системе «человек – человек» в ситуации передачи имеющегося опыта.

...

03 04 2024 6:46:26

Статья в формате PDF

379 KB...

Статья в формате PDF

379 KB...

02 04 2024 8:29:24

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

01 04 2024 11:12:22

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

31 03 2024 5:28:16

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

30 03 2024 23:16:54

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

29 03 2024 8:34:32

28 03 2024 21:37:21

Приведены данные по распространению элементов платиновой группы (ЭПГ) в офиолитах Салаира, Алтая и Горной Шории. ЭПГ в наибольших концентрациях отмечены в проявлениях хромитов, образующих подиформные залежи, а также в никелевых проявлениях с обильными сульфидами меди, никеля и кобальта. Минералы ЭПГ представлены изоферроплатиной, иридосмином и рутениридосмином. Реже встречаются самородная платина, рутениевый невъянскит и рутениевый сысерскит. В рудных телах также присутствуют в повышенных концентрациях золото и серебро. Состав минеральных фаз платиноидов указывает на близость к восточно-уральскому геолого-промышленному типу, связанному с изверженными породами габбро-клинопироксенит-перидотитовой формации.

...

Приведены данные по распространению элементов платиновой группы (ЭПГ) в офиолитах Салаира, Алтая и Горной Шории. ЭПГ в наибольших концентрациях отмечены в проявлениях хромитов, образующих подиформные залежи, а также в никелевых проявлениях с обильными сульфидами меди, никеля и кобальта. Минералы ЭПГ представлены изоферроплатиной, иридосмином и рутениридосмином. Реже встречаются самородная платина, рутениевый невъянскит и рутениевый сысерскит. В рудных телах также присутствуют в повышенных концентрациях золото и серебро. Состав минеральных фаз платиноидов указывает на близость к восточно-уральскому геолого-промышленному типу, связанному с изверженными породами габбро-клинопироксенит-перидотитовой формации.

...

27 03 2024 9:32:56

Статья в формате PDF

163 KB...

Статья в формате PDF

163 KB...

26 03 2024 7:10:33

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

25 03 2024 0:53:22

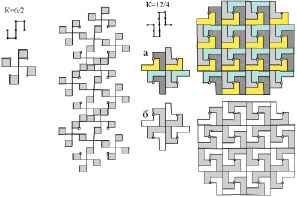

Обсуждены методика и некоторые результаты моделирования вероятных конфигураций межфазных границ на поверхности композиционных материалов, полученные методом итерации прямоугольных генераторов на определенных сетках Кеплера-Шубникова.

...

Обсуждены методика и некоторые результаты моделирования вероятных конфигураций межфазных границ на поверхности композиционных материалов, полученные методом итерации прямоугольных генераторов на определенных сетках Кеплера-Шубникова.

...

23 03 2024 8:46:54

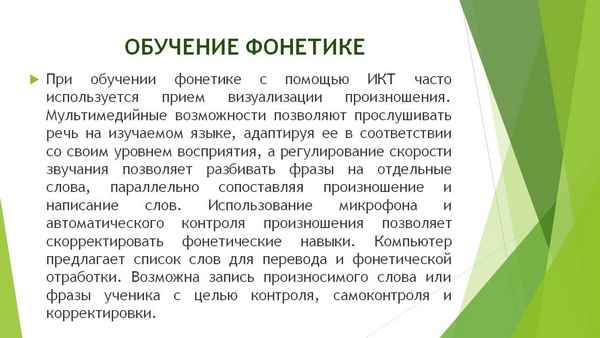

Обучение любому иностранному языку начинается, как правило, с обучения фонетике. Каждый национальный язык имеет свою неповторимую индивидуальную фонетическую систему, которая говорящим на этом языке представляется самой удобной. Фонетическая система вьетнамского языка сильно отличается от фонетической системы русского. Для вьетнамских студентов работа по обучению произношению должна строиться с учётом особенностей вьетнамского языка. В статье были показаны всевозможные трудности в обучении фонетике русского языка вьетнамских студентов, начиная с обучения звуков русской речи до интонации. Вместе с тем были предложены способы устранения ошибок при обучении фонетике русского языка вьетнамских студентов.

...

Обучение любому иностранному языку начинается, как правило, с обучения фонетике. Каждый национальный язык имеет свою неповторимую индивидуальную фонетическую систему, которая говорящим на этом языке представляется самой удобной. Фонетическая система вьетнамского языка сильно отличается от фонетической системы русского. Для вьетнамских студентов работа по обучению произношению должна строиться с учётом особенностей вьетнамского языка. В статье были показаны всевозможные трудности в обучении фонетике русского языка вьетнамских студентов, начиная с обучения звуков русской речи до интонации. Вместе с тем были предложены способы устранения ошибок при обучении фонетике русского языка вьетнамских студентов.

...

22 03 2024 19:50:56

Статья в формате PDF

399 KB...

Статья в формате PDF

399 KB...

21 03 2024 3:42:56

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

20 03 2024 9:25:10

Статья в формате PDF

156 KB...

Статья в формате PDF

156 KB...

19 03 2024 20:32:18

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

18 03 2024 22:58:43

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

17 03 2024 15:46:17

Статья в формате PDF

259 KB...

Статья в формате PDF

259 KB...

16 03 2024 9:19:12

Статья в формате PDF

232 KB...

Статья в формате PDF

232 KB...

15 03 2024 17:41:21

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

14 03 2024 11:33:38

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

13 03 2024 14:29:24

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

12 03 2024 22:40:53

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

11 03 2024 13:37:19

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::