ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАХВАТА НЕРАВНОВЕСНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАРЯДА В СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПО СПАДУ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Одной из тенденций развития технологии полупроводниковых приборов является уменьшение глубины p-n-перехода до субмикронных размеров wp < 1 мкм. В этом случае параметры области прострaнcтвенного заряда (ОПЗ) p-n‑перехода зависят от концентрации акцепторов, доноров и плотности заряда на поверхностных состояниях внешней границы полупроводника.

Равновесный поверхностный заряд в полупроводниковых приборах изучен достаточно подробно [1]. Неравновесные эффекты, обусловленные захватом электронов (дырок) на поверхностные состояния, разнообразны и не изучены до конца. Влияние захвата неравновесного поверхностного заряда на спектральные хаpaктеристики кремниевых солнечных элементов (СЭ) исследовано в работах [2, 3].

Цель работы - определить время захвата неравновесного поверхностного заряда по затуханию тока короткого замыкания.

Обозначим изменение плотности поверхностного заряда в неравновесном режиме ΔQs. Считаем, что ΔQs не изменяет тип проводимости в поверхностной области, но влияет на величину потенциального барьера перехода. Эта ситуация реализуется, если область прострaнcтвенного заряда перехода подходит вплотную к поверхности. Неравновесный поверхностный заряд вызывает изменение ширины ОПЗ p-n‑перехода и высоты потенциального барьера, что можно рассматривать как падение напряжения Vs на переходе.

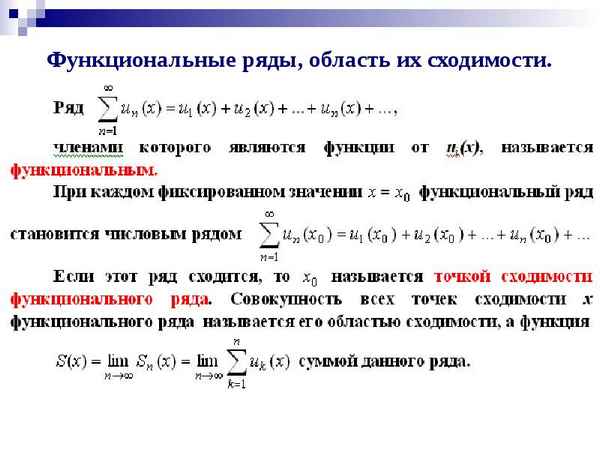

Хаpaктерное время жизни неравновесных электронов τn, дырок τp в кремнии составляет 10÷100 мкс. Время измерения тока короткого замыкания t >> τn, t >> τp. В этом временном масштабе параметры, обусловленные объёмной рекомбинацией (фототок, диффузионный ток насыщения, рекомбинационный ток насыщения), квазистационарны, а вольтамперная хаpaктеристика описывается двух экспоненциальной моделью, в режиме короткого замыкания ток Isc вычисляется по формуле

, (1)

где Iph - фототок, I0 - диффузионный ток насыщения, Rs - сосредоточенное последовательное сопротивление, Ir - рекомбинационный ток насыщения, a - коэффициент неидеальности p‑n‑перехода, Rsh - шунтирующее сопротивление.

При низких уровнях освещенности

, Vs ~ ΔQs.

Выразим Isc через Vs из формулы (1) в линейном приближении:

. (2)

Релаксация неравновесного поверхностного заряда с хаpaктерным временем τ >> τn, τ >> τp обусловливает изменение тока короткого замыкания

. (3)

Измерения тока короткого замыкания СЭ выполнялись с помощью автоматизированного спектрального комплекса [2] по методике с низким уровнем освещенности. Погрешность измерений не превышала 5%. Исследовались двусторонние кремниевые СЭ, изготовленные НПФ "Кварк" (г. Краснодар), со структурой n+-p-p+ или p+-n-n+ типа, субмикронным (0,15 мкм) p-n-переходом, текстурированной поверхностью, на которую наносилось пассивирующее просветляющее покрытие SiO2. В качестве образца-свидетеля использовался СЭ с глубоким плоским p‑n‑переходом.

Измерялось стационарное значение тока короткого замыкания Isc при постоянных условиях освещения. Затем световой поток резко прерывался, и измерялась зависимость Isc(t) на участке спада. У исследуемых СЭ наблюдался плавный участок спада функции Isc(t), а у образца-свидетеля Isc изменялся скачком от одного постоянного значения к другому.

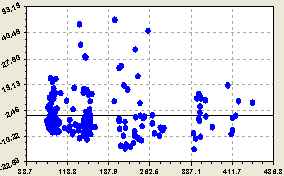

На рис. 1 показаны типичные временные зависимости тока короткого замыкания. Начальные участки соответствуют освещению светом с длиной волны λ=950 нм (зависимость 1) и λ=1000 нм (зависимость 2). Участки спада для обеих зависимостей описываются формулой (3) с t » 7 с. Значения τ не зависят от λ в пределах погрешности измерений.

Наблюдаемая у исследуемых СЭ нестационарность тока короткого замыкания с хаpaктерным временем τ ~ 10 с объясняется релаксацией неравновесного заряда на медленных поверхностных электронных состояних границы Si-SiO2, имеющих достаточно большие времена обмена носителями заряда с разрешенными зонами. Согласно данным [4] для этих процессов t может составлять 10-1-104 с и зависит от молекулярного состава межфазной границы. Текстурирование поверхности увеличивает площадь границы Si-SiO2 и p-n-перехода более чем в 10 раз, поэтому эффект влияния изменения плотности неравновесного поверхностного заряда на ток короткого замыкания возрастает вследствие увеличения эффективных значений I0, Ir в формуле (1).

Рис. 1. Зависимость тока короткого замыкания от времени: 1 - λ=950 нм; 2 - λ=1000 нм

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Гаман В.И. Физика полупроводниковых приборов. Томск: НТЛ. 2000. - 426 с.

- Богатов Н.М., Матвеякин М.П., Родоманов Р.Р., Яковенко Н.А. Автоматизация измерений спектральных хаpaктеристик двусторонних солнечных элементов. // Автометрия. 2003. Т. 39. № 6. С. 68-77.

- Богатов Н.М., Корнеев А.И., Матвеякин М.П., Родоманов Р.Р. Исследование влияния неравновесного заряда границы SiO2-Si на динамику спектральной чувствиительности солнечных элементов с субмикронным p-n-переходом // Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2006. № 2. С. 52-54.

- Киселев В.Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности твердого тела. М.: МГУ. 1999. -284 с.

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

26 04 2024 12:16:29

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

25 04 2024 7:38:29

Статья в формате PDF

455 KB...

Статья в формате PDF

455 KB...

24 04 2024 6:22:38

Статья в формате PDF

277 KB...

Статья в формате PDF

277 KB...

23 04 2024 1:50:14

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

22 04 2024 13:15:12

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

21 04 2024 2:58:59

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

20 04 2024 16:10:52

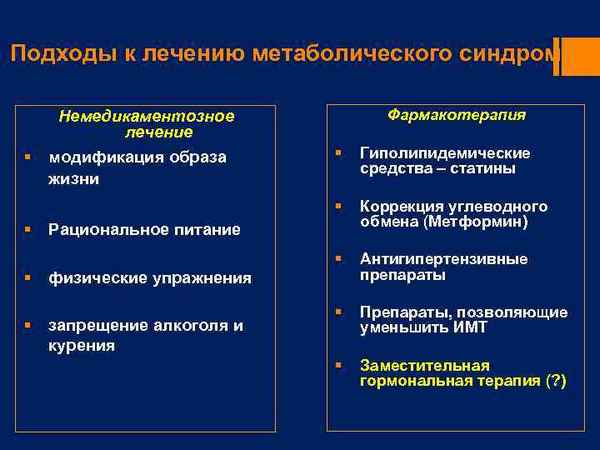

Снижение массы тела с помощью диеты и физических нагрузок способно уменьшить проявления, а в ряде случаев, полностью восстановить обменные нарушения при метаболическом синдроме (МС).

Диета у больных с МС должна иметь низкую энергетическую ценность. Ограничивается употрeбление холестерина (ХС), поваренной соли и рафинированных углеводов. Рекомендуются продукты богатые антиоксидантами, минералами, растительной клечаткой. Пациент ориентируется на повышенное употрeбление фруктов, овощей, кисломолочных продуктов, морской рыбы и морепродуктов.

Наилучшие результаты у больных МС достигаются при сочетании рациональной диеты с индивидуально подобранными динамическими нагрузками. Через некоторое время снижается артериальное давление, уменьшается уровень ХС, триглицеридов и глюкозы, минимизируя риск сосудистых осложнений.

Позитивное влияние диеты и физических тренировок сохраняется, пока больной не прекращает занятий. Все пациенты с МС должны быть настроены на пожизненное использование упражнений на фоне рационального питания.

...

Снижение массы тела с помощью диеты и физических нагрузок способно уменьшить проявления, а в ряде случаев, полностью восстановить обменные нарушения при метаболическом синдроме (МС).

Диета у больных с МС должна иметь низкую энергетическую ценность. Ограничивается употрeбление холестерина (ХС), поваренной соли и рафинированных углеводов. Рекомендуются продукты богатые антиоксидантами, минералами, растительной клечаткой. Пациент ориентируется на повышенное употрeбление фруктов, овощей, кисломолочных продуктов, морской рыбы и морепродуктов.

Наилучшие результаты у больных МС достигаются при сочетании рациональной диеты с индивидуально подобранными динамическими нагрузками. Через некоторое время снижается артериальное давление, уменьшается уровень ХС, триглицеридов и глюкозы, минимизируя риск сосудистых осложнений.

Позитивное влияние диеты и физических тренировок сохраняется, пока больной не прекращает занятий. Все пациенты с МС должны быть настроены на пожизненное использование упражнений на фоне рационального питания.

...

19 04 2024 0:45:36

Статья в формате PDF

363 KB...

Статья в формате PDF

363 KB...

18 04 2024 1:15:26

Статья в формате PDF

256 KB...

Статья в формате PDF

256 KB...

16 04 2024 15:52:17

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

14 04 2024 19:21:50

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

13 04 2024 9:12:23

Статья в формате PDF

184 KB...

Статья в формате PDF

184 KB...

12 04 2024 20:10:12

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

11 04 2024 12:36:15

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

10 04 2024 19:40:10

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

09 04 2024 15:17:59

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

08 04 2024 1:42:10

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

07 04 2024 0:36:49

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

06 04 2024 14:55:34

05 04 2024 5:32:58

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

04 04 2024 19:54:10

Статья в формате PDF

512 KB...

Статья в формате PDF

512 KB...

03 04 2024 0:16:33

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

02 04 2024 2:41:23

Статья в формате PDF

219 KB...

Статья в формате PDF

219 KB...

01 04 2024 13:43:32

31 03 2024 12:29:29

Статья в формате PDF

189 KB...

Статья в формате PDF

189 KB...

30 03 2024 2:24:35

29 03 2024 17:57:53

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

28 03 2024 13:42:36

Для определения возможности использования кристаллографического метода в оценке нарушений cпepматогенеза при действии химических факторов были изучены кристаллограммы лизата cпepматозоидов крыс после введения НДМГ в дозах 5, 25, 40 и 70 мг/кг. Экспериментальные исследования проводились на белых крысах-самцах. Анализ тезиограмм показал превалирование нарушений с увеличением введенной дозы НДМГ, начальные нарушения выявляются на ранних сроках, во всех диапазонах доз НДМГ. Максимальные нарушения прослеживаются при острой интоксикации в дозе 70 мг/кг и сроке 24 часа, о чем свидетельствует увеличение центров кристаллизации, формированием грубых монокристаллов и поликристаллов. Изменения кристаллоографической картины в тезиограммах лизата cпepмы крыс свидетельствуют о метаболических изменениях в cпepматозоидах, развивающихся в ответ на действие НДМГ, что позволяет рекомендовать кристаллографические методы для оценки действия репродуктивных токсикантов и они могут служить индикаторами функционального состояния организма.

...

Для определения возможности использования кристаллографического метода в оценке нарушений cпepматогенеза при действии химических факторов были изучены кристаллограммы лизата cпepматозоидов крыс после введения НДМГ в дозах 5, 25, 40 и 70 мг/кг. Экспериментальные исследования проводились на белых крысах-самцах. Анализ тезиограмм показал превалирование нарушений с увеличением введенной дозы НДМГ, начальные нарушения выявляются на ранних сроках, во всех диапазонах доз НДМГ. Максимальные нарушения прослеживаются при острой интоксикации в дозе 70 мг/кг и сроке 24 часа, о чем свидетельствует увеличение центров кристаллизации, формированием грубых монокристаллов и поликристаллов. Изменения кристаллоографической картины в тезиограммах лизата cпepмы крыс свидетельствуют о метаболических изменениях в cпepматозоидах, развивающихся в ответ на действие НДМГ, что позволяет рекомендовать кристаллографические методы для оценки действия репродуктивных токсикантов и они могут служить индикаторами функционального состояния организма.

...

27 03 2024 7:21:19

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

26 03 2024 2:35:42

Статья в формате PDF

289 KB...

Статья в формате PDF

289 KB...

25 03 2024 13:52:44

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

24 03 2024 15:24:19

Статья в формате PDF

140 KB...

Статья в формате PDF

140 KB...

23 03 2024 14:39:33

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

22 03 2024 23:19:16

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

20 03 2024 20:25:43

Для растущих деревьев как живых организмов при оценке их пригодности для создания здоровой лесной среды дополнительно следует учитывать существенные биотехнические признаки, отличающиеся от понимания древостоя как склада кругляка.

...

Для растущих деревьев как живых организмов при оценке их пригодности для создания здоровой лесной среды дополнительно следует учитывать существенные биотехнические признаки, отличающиеся от понимания древостоя как склада кругляка.

...

18 03 2024 5:14:44

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::