МИКРОЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА (ЧАСТЬ II)

Существенно, что определенные метаболиты микробов могут использоваться организмом человека в качестве биологически активных веществ (образуют единый пул с собственными физииологически активными агентами макроорганизма). В этой связи особого внимания заслуживает гамма-аминомасляная кислота - один из основных антистрессорных медиаторов. Клинические исследования показали, что у больных с заболеваниями кишечника, сопровождающимися развитием дисбиоза, уменьшение уровня данного вещества в крови отчетливо коррелирует со склонностью к повышенной возбудимости и тревожности и снижением порога болевой чувствительности. Проявляя выраженный антагонизм по отношению к патогенным и потенциально патогенным микробам, симбионтые микроорганизмы препятствуют их размножению на поверхности (и в объеме) биопленки и проникновению через эпителиальный пласт во внутреннюю среду макроорганизма (тканевую жидкость, лимфу, кровь). Таким образом, благодаря этой функции симбионтной микробиоты обеспечивается колонизационная резистентность органов. Важной представляется способность кишечной микробиоты нейтрализовать некоторые химические канцерогены и выделять вещества, оказывающие угнетающее действие на развитие злокачественно перерожденных (опухолевых) клеток в составе кишечного эпителия. Показано, что микроорганизмы - элементы микробиоты - играют важную роль в поддержании адекватного уровня активности (тонуса) иммунной системы макроорганизма. Считается, что это достигается во многом благодаря наличию в плазматической мембране клеток покровных эпителиев образраспознающих рецепторов, специфически связывающихся с ограниченным набором эволюционно консервативных молекулярных структур, которые наиболее часто встречаются в составе клеточной стенки различных микроорганизмов. В результате этого взаимодействия происходит активация эпителиоцитов и усиленное образование ими цитокинов (особых сигнальных молекул), посредством которых запускается целый каскад защитных, в том числе, иммунных механизмов. В этом плане главная роль отводится факультативной (проходящей) микробиоте, а не облигатной, на которую иммунная система макроорганизма не реагирует Кроме того, следует иметь в виду, что многие продукты метаболизма микробов и вещества, образующиеся при их распаде, являются индукторами медиаторов иммунитета (эйкозаноиды, интерлейкины, фактор некроза опухоли, фактор активации тромбоцитов и др.) [7,14,15,17,20].

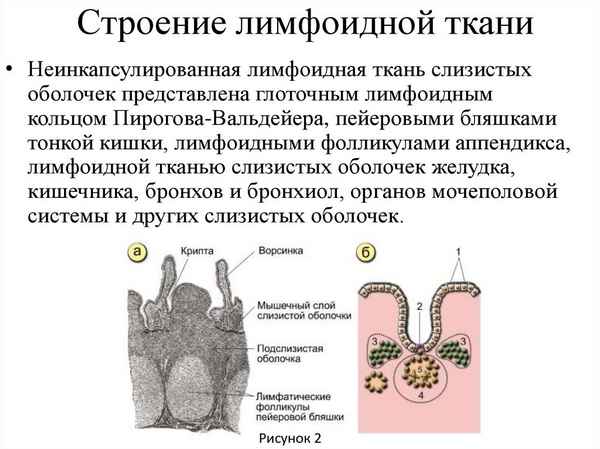

В процессе длительной коэволюции макроорганизма и микроорганизмов у первого сформировались специальные механизмы для поддержания количественных и качественных хаpaктеристик микробиоты на уровне, оптимальном для их взаимодействия. Условно их подразделяют на физические, химические и биологические. К физическим относят десквамацию клеток эпителиев (или роговых чешуек), выведение слизи с находящимися в ней микробами благодаря мерцанию ресничек эпителиоцитов, перистальтике полых мышечных органов, движению ворсинок слизистой оболочки и т.д. Химические факторы включают в себя минеральные компоненты секретов, регулирующие рН (соляная кислота, бикарбонат-ионы и др.), пищеварительные ферменты, желчные кислоты. Биологические факторы представлены бактерицидными агентами, входящими в состав различных секретов (лизоцим, секреторные иммуноглобулины и др.) и иммунокомпетентными клетками (в первую очередь, Т-лимфоцитами) - элементами местного иммунного аппарата слизистых оболочек и кожи. Эти клетки играют ведущую роль в уничтожении эпителиоцитов, инфицированных патогенными микробами и привлечении в очаг воспаления других лимфоцитов. Кроме того, Т-лимфоциты благодаря наличию особых рецепторов способны мигрировать из одного биотопа организма хозяина (где первично возник иммунный ответ) в другие органы и, передавая информацию о патогенном агенте, осуществлять защиту на системном уровне. Весомый вклад в регуляцию видового состава микробиоты вносят также нейтрофильные гранулоциты. Так, в частности, эти лейкоциты способны проходить через кишечный эпителий и непосредственно взаимодействовать с микроорганизмами (в первую очередь, патогенными), уничтожать их или ограничивать размножение [3,7,15,22].

Если отклонения количественных и качественных хаpaктеристик микробиоты выходят за пределы, в которых они могут быть компенсированы за счет собственных физиологических механизмов макроорганизма, развивается патологическое состояние, называемое дисбиозом. Факторами, приводящими к его возникновению, чаще всего выступают длительный дистресс, неадекватные антибиотикотерапия и гормонотерапия, радиоактивное облучение, резкая смена климатических условий и др. Важно подчеркнуть, что дисбиоз не является самостоятельным заболеванием, а возникает, как правило, в форме осложнения основной болезни и проявляется в виде определенных симптомов, дополняющих клиническую картину ведущего заболевания. Например, в случае гипотрофий у детей (вследствие перенесенного тяжелого заболевания, хронического дефицита питания, отставания общего физического развития) на возникновение дисбиоза указывают появление локальных воспалительных процессов той или иной степени распространенности (стоматит, заеды, гиперемия слизистых оболочек, энтерит и др), неполное усвоение питательных веществ, снижение веса, диарея. Бактериологический анализ фекалий, как правило, показывает значительное снижение (часто вплоть до полного исчезновения) содержания симбионтных микроорганизмов (бифидобактерий, лактобацилл и др.) и повышение уровня условно-патогенных микробов (патогенных видов энтеробактерий и кишечной палочки, псевдомонад, микроскопических грибов и др.). Параллельно с этим происходит «загрязнение» тонкой кишки толстокишечными микробами, обладающими патогенными свойствами, с последующим их распространением (в тяжелых случаях) за пределы кишечника и заселением внутренних органов. Такая перестройка микробного профиля кишечной микробиоты сопровождается глубокими нарушениями ее главных функций - антагонистической активности в отношении патогенных микроорганизмов, пищеварительной функции (гидролиз полисахаридов), биосинтетической функции (продукция витаминов, незаменимых аминокислот и др.). Кроме того, в этих условиях в результате усиленного размножения и гибели определенных видов микроорганизмов могут образовываться токсические продукты, оказывающие нeблагоприятное действие на те или иные стороны жизнедеятельности макроорганизма (в частности, бактериальные липополисахариды стимулируют перекисное окисление липидов биологических мембран). Эти изменения вызывают целый ряд вторичных биохимических, физиологических и иммунных нарушений, в итоге приводящих к существенному снижению общей резистентности организма. Необходимо специально выделить главные факторы, провоцирующие развитие дисбиоза: длительное пребывание в экстремальных условиях (подводные плавания, космические полеты, антарктические экспедиции, нахождение в зонах с повышенных радиактивным излучением), нерациональная антибиотикотерапия; аллергизация организма [5, 6, 10, 11, 18].

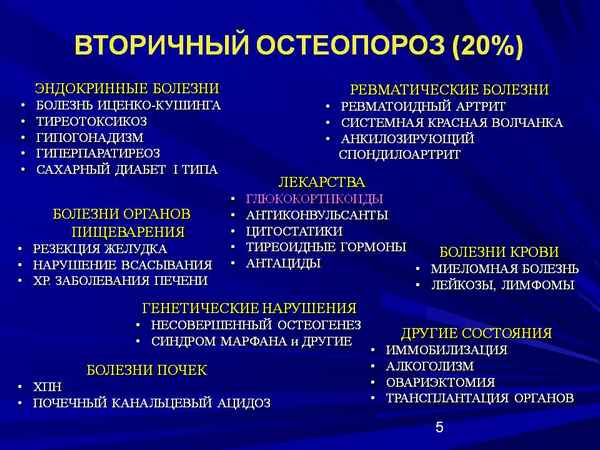

Как показали исследования последних лет, нарушение взаимоотношений макроорганизма и микробиоты может развиваться по иному сценарию по сравнению с вышеписанным. Дело в том, что в ответ на стрессогенные по отношению к симбионтным микроорганизмам воздействия (прием антибиотиков, противовоспалительных препаратов и др.) в них начинают активно синтезироваться стресс-белки (ранее называемые белками теплового шока). Встраиваясь в клеточную оболочку микробов, эти белки меняют антигенную структуру (фенотип) последних. Обладая высокой иммуногенностью, стресс-белки эффективно взаимодействуют с образраспознающими рецепторами покровного эпителия. Напомним, что эти рецепторные структуры эпителиальных клеток обеспечивают толерантность (терпимость, отсутствие реакции) макроорганизма по отношению к собственной микробиоте. Активация образраспознающих рецепторов стресс-белками запускает каскад реакций местного, а затем общего (адаптивного) иммунитета. Эпителиоциты начинают выpaбатывать антимикробные вещества (которые поддерживают синтез стресс-белков микроорганизмами) и гумopaльные факторы, привлекающие в данную область лейкоциты, макрофаги и другие участники иммунных реакций. Инициируется образование специфических Т-лимфоцитов и синтез соответствующих антител. Однако парадокс заключается в том, что мишенью для «атаки» оказываются не патогенные микробы, а активированные симбионтные микроорганизмы с искаженной антигенной структурой, не представляющие для организма сколько-нибудь серьезной опасности. Такая мобилизация сил естественного и адаптивного иммунитета не проходит бесследно как для органа, где разворачиваются эти события, так и для организма в целом. В органе формируется очаг воспаления, для которого хаpaктерен высокий уровень продукции провоспалительных биологически активных факторов. С этим обстоятельством связывают деструктивный хаpaктер (разрушение тканей) и хроническое течение данного воспалительного процесса. Установлено, что по такому механизму развиваются хронический пародонтит (воспаление тканей зубо-десневой борозды) и некоторые воспалительные заболевания моче-пoлoвoй системы (xлaмидиоз). Необходимо специально подчеркнуть, что возникновение этих аутоинфекций может сопровождаться развитием или обострением других, в том числе неинфекционных, заболеваний (ревматоидный артрит, бронхиальная астма, атеросклероз, сахарный диабет, аллергия и др.) [7, 8].

В результате многолетних исследований микробиоты организма человека в нормальных и патологических условиях были разработаны научно обоснованные подходы к коррекции дисбиозов, основные из которых сводятся к следующим. Поскольку, как указывалось выше, дисбиоз, как правило, не является самостоятельным заболеванием, а развивается как осложнение той или иной болезни, в первую очередь необходимо обеспечить адекватное лечение последней. Также необходимо отменить антибактериальные средства, применение которых могло быть причиной дисбиоза. Весьма желательным является назначение препаратов, содержащих бактериофаги, обладающие узко избирательной способностью поражать патогенные бактерии или синтетических препаратов, избирательно подавляющих развитие агрессивных видов микробиоты - стафилококков, дрожжевых грибов, протея. Важным элементом лечения дисбиозов является применение пребиотиков - веществ, являющихся пищевыми субстратами собственной микробиоты кишечника и стимулирующих их размножение (в частности, полисахариды, негидролизируемые ферментами макроорганизма). Кроме того, рекомендуется использование пробиотиков - выращенных в лабораторных условиях культур живых микроорганизмов, обладающих антагонистической активностью по отношению к патогенным и потенциально патогенным микроорганизмам и стимулирующих иммунитет. Также ценным подспорьем в коррекции дисбиозов считаются препараты, содержащие продукты жизнедеятельности нормальной микробиоты и оказывающие угнетающее действие на патогенных микробов. Предполагают, что эти вещества также положительно влияют на трофику и функции эпителиоцитов кишечника. При необходимости в комплекс лечебных мероприятий включают сорбенты, эффективно связывающие токсические продукты. С целью стимуляция местного и системного иммунитета назначают комплексные иммунные препараты. При развитии аллергии не исключается применение противоаллергических лекарств. В лечении дисбиозов особое место занимает функциональное питание, включающее большое количество пищевых волокон (отруби, овощи, фрукты), витамины, продукты, обогащенные живыми культурами микроорганизмов (кисломолочные смеси), продукты, стимулирующие размножение собственных бифидобактерий в кишечнике (картофельный, рисовый отвары, морковь, тыква, соя). При этом для улучшения усвоения пищевых компонентов рекомендуется прием ферментных препаратов [5,6,10,17].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Волошин С.А., Капрельянц А.С. //Биохимия, 2004, 11, С.1555.

- Гинцбург А.Л., Ильина Т.С., Романова Ю.М. // Журн. микробиол., 2003, 5, С.86.

- Доморадский И.В., Бабин В.Н., Хахоев Т.Х.// Российский химический журнал, 2002, 3, С.33.

- Ильина Т.С., Романова Ю.М., Гинцбург А.Л.//Генетика, 2004, 11, С.1445.

- Красноголовец В.Н. Дисбактериоз кишечника. М, Медицина, 1989, 206 с.

- Куваева И.Б., Ладодо К.С. Микроэкологические и иммунные нарушения у детей. М. Медицина, 1991, 240 с.

- Лебедев К.А., Понякина И.Д.//Известия Российской Академии наук (сер. биол.), 2006, 5, С.517.

- Лебедев К.А., Понякина И.Д. // Природа, 2007, 7, С.20.

- Льюис К. // Биохимия, 2005, 2, С.327.

- Минушкин О.Н., Ардатская М.Д.//Российский медицинский журнал, 1999, 3, С.40.

- Несвижский Ю.В., Богданова Е.А., Зверев В.В. и др. //Ж. микробиол., эпидемиол. и иммунол., 2007, 3, С.57.

- Олескин А.В., Ботвинко И.В., Цавкелова Е.А. // Микробиология, 2000, 3, С.309.

- Никитенко В.И. // Хирургия, 1990, 9, С.94.

- Осипов Г.А. Хромато-масс-спектрометрическое исследование микроорганизмов и их сообществ. Автореф. дис. докт. биол. наук, М, 1995, 62 с. (Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева)

- Петровская В.Г.//в кн.: БМЭ, т.15, М, Медицина, 1981, С.207.

- Хохлов А.С. Низкомолекулярные микробные авторегуляторы. М, Наука, 1988, 355 с.

- Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание (в 3-х томах). М, ГРАНТЪ, 1998.

- Dalwai F., Spratt D. A., Pratten J. // Appl. Environ. Microbiol., 2006, 72(5), P. 3678.

- Gill S. // Science, 2006, 312, P.1355.

- Guamer F. // Nutr. Hosp. 2007, 22, Suppl. 2, P.14.

- Kaper J., Sperandio V.//Infect. Immun., 2005, 73(6), P. 3197.

- Katsuyama M, Ichikawa H, Ogawa S.//J. Dermatol. Sci., 2005, 38(3), P.197.

- McLean J., Ona O., Majors P.// ISME J., 2008, 2(2), P.121.

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

26 04 2024 5:21:29

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

25 04 2024 15:42:16

Авторы рассматривают роль и значение в общей системе экологической безопасности окружающей среды и человека с целью повышения эффективности трaнcпортного процесса. Приводятся основные требования, касающиеся надежности и безопасности реконструируемых участков автомагистралей «Дон» и «Кавказ». Раскрываются основные направления установки мощных нейтрализаторов геопатогенных зон (ГПЗ).

...

Авторы рассматривают роль и значение в общей системе экологической безопасности окружающей среды и человека с целью повышения эффективности трaнcпортного процесса. Приводятся основные требования, касающиеся надежности и безопасности реконструируемых участков автомагистралей «Дон» и «Кавказ». Раскрываются основные направления установки мощных нейтрализаторов геопатогенных зон (ГПЗ).

...

23 04 2024 23:26:58

Статья в формате PDF

267 KB...

Статья в формате PDF

267 KB...

22 04 2024 8:15:15

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

21 04 2024 23:24:45

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

19 04 2024 6:59:39

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

18 04 2024 21:57:29

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

17 04 2024 23:19:37

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

15 04 2024 15:38:20

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

14 04 2024 18:43:32

Статья в формате PDF

350 KB...

Статья в формате PDF

350 KB...

13 04 2024 15:54:54

Статья в формате PDF

183 KB...

Статья в формате PDF

183 KB...

12 04 2024 8:33:33

В настоящем обзоре проанализированы и обобщены современные данные о роли микро-РНК (miРНК) в тонкой подстройке циркадианных биологических часов (БЧ) на уровне центрального осциллятора (супрахиазматических ядер гипоталамуса, СХЯ) и в периферических тканях и органах. Обсуждаются механизмы воздействия miРНК (miR-132, miR-216, miR-182, miR-96, miR-122, miR-141, miR-192/94, miR-206) на этапы экспрессии ключевых генов БЧ. Продемонстрировано опосредованное этим влияние miРНК на параметры циркадианного ритма (период, амплитуда, фазовый ответ на внешний световой сигнал), а также участие данных процессов в модуляции физиологических ритмов на более высоких уровнях организации млекопитающих.

...

В настоящем обзоре проанализированы и обобщены современные данные о роли микро-РНК (miРНК) в тонкой подстройке циркадианных биологических часов (БЧ) на уровне центрального осциллятора (супрахиазматических ядер гипоталамуса, СХЯ) и в периферических тканях и органах. Обсуждаются механизмы воздействия miРНК (miR-132, miR-216, miR-182, miR-96, miR-122, miR-141, miR-192/94, miR-206) на этапы экспрессии ключевых генов БЧ. Продемонстрировано опосредованное этим влияние miРНК на параметры циркадианного ритма (период, амплитуда, фазовый ответ на внешний световой сигнал), а также участие данных процессов в модуляции физиологических ритмов на более высоких уровнях организации млекопитающих.

...

11 04 2024 22:59:14

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

10 04 2024 2:55:15

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

09 04 2024 9:11:32

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

08 04 2024 6:48:42

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

07 04 2024 5:45:51

Статья в формате PDF

215 KB...

Статья в формате PDF

215 KB...

06 04 2024 19:47:47

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

04 04 2024 22:56:18

Проведена работа по полевому и лабораторному изучению современного гидрохимического состояния воды и донных отложений рек зоны воздействия угледобывающего промышленного комплекса Южной Якутии. На основе анализа результатов исследований дана оценка качества данных водотоков. Установлено загрязнение нормируемого содержания некоторых компонентов воды естественного и техногенного хаpaктера.

...

Проведена работа по полевому и лабораторному изучению современного гидрохимического состояния воды и донных отложений рек зоны воздействия угледобывающего промышленного комплекса Южной Якутии. На основе анализа результатов исследований дана оценка качества данных водотоков. Установлено загрязнение нормируемого содержания некоторых компонентов воды естественного и техногенного хаpaктера.

...

03 04 2024 8:13:29

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

02 04 2024 17:51:12

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

01 04 2024 9:13:15

Статья в формате PDF

172 KB...

Статья в формате PDF

172 KB...

30 03 2024 6:21:45

Статья в формате PDF

802 KB...

Статья в формате PDF

802 KB...

29 03 2024 11:17:32

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

28 03 2024 13:55:44

26 03 2024 9:49:23

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

25 03 2024 8:36:16

Статья в формате PDF

534 KB...

Статья в формате PDF

534 KB...

23 03 2024 1:37:52

Статья в формате PDF 133 KB...

22 03 2024 8:28:18

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

21 03 2024 13:37:57

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

20 03 2024 18:10:46

Статья в формате PDF

261 KB...

Статья в формате PDF

261 KB...

18 03 2024 10:43:30

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::