ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРОТИНОИДОВ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПРОЦЕССЕ ДВУХФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА

Одним из новых методов получения природных комплексов биологически-активных веществ (БАВ) является экстpaкция растительного сырья двухфазной системой экстрагентов. Этот способ позволяет в одной технологической операции извлекать из растительного сырья и липофильные, и гидрофильные БАВ, что обеспечивает расширение компонентного состава, большую степень извлечения липофильных БАВ и эффективность технологического процесса [7].

Известно также, что проведение экстpaкции в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) увеличивает выход эфирных масел и скорость их извлечения, что связано со снижением поверхностного натяжения на границе раздела фаз и, как следствие, облегчением диффузии извлекаемых веществ из клетки в экстрагент [6].

Изучение процесса двухфазной экстpaкции травы зверобоя продырявленного в присутствии ПАВ показало, что в зависимости от природы ПАВ (т.е. от соотношения в нем гидрофильных и липофильных групп, хаpaктеризуемого числом гидрофильно-липофильного баланса) меняется количественное и качественное соотношение извлекаемых веществ [1, 8, 9].

Ранее была показана эффективность метода двухфазной экстpaкции при извлечении каротиноидов и аскорбиновой кислоты из плодов рябины и шиповника и определены оптимальные условия экстpaкции [5].

Целью настоящей работы было исследование влияния ПАВ с различными числами ГЛБ на извлечение липофильных и гидрофильных БАВ в процессе двухфазной экстpaкции плодов шиповника.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования использовали измельченные плоды шиповника (Fructus Rosae), отвечающие требованиям ГФ XI [3].

В качестве экстрагента использовали двухфазную систему, состоящую из 70% этилового спирта и масла подсолнечного в соотношении 1:1.

В качестве компонентов смеси ПАВ для получения различных значений гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) использовали твин-80 - эмульгатор 1-го рода (ГЛБ = 14,5) и Т-2 - эмульгатор 2-го рода (ГЛБ = 5,5). Гидрофильно-липофильный баланс смеси рассчитывали по формуле:

ГЛБсм = ГЛБmax ּamax + ГЛБmin ּamin ,

где ГЛБсм - число ГЛБ смеси ПАВ; ГЛБmax и ГЛБmin - соответственно максимальное и минимальное значения чисел ГЛБ компонентов смеси ПАВ; amax и amin - соответственно массовые доли компонентов с максимальным и минимальным значением ГЛБ в смеси ПАВ, amax + amin = 1. Рассчитанные значения гидрофильно-липофильного баланса для ПАВ 1-го и 2-го рода и их смесей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Значения ГЛБ для различных эмульгаторов

|

Твин-80, мг |

Т-2, мг |

ГЛБ |

|

200 |

0 |

14,5 |

|

150 |

50 |

12,25 |

|

50 |

150 |

7,75 |

|

0 |

200 |

5,5 |

Экстpaкцию сырья проводили следующим образом. Навеску измельченного до размера 3-5мм шиповника (2г) помещали в термостойкую колбу с притертой пробкой, заливали 70% этиловым спиртом и оставляли для набухания на 40 минут, затем добавляли подсолнечное масло и смесь эмульгаторов с рассчитанным значением ГЛБ, колбу присоединяли к обратному холодильнику и вели процесс экстрагирования на водяной бане при t = 80±5ºС в течение 90 минут. Соотношение сырье - спирт - масло составляло 1:10:10. Количество эмульгатора выбирали исходя из того, что в конечном продукте (т.е. в масляной или водно-спиртовой фазе) его должно быть не больше 1%. Большее количество эмульгатора (2г) приводило к образованию студнеобразного экстpaкта и к уменьшению выхода аскорбиновой кислоты.

По окончании процесса экстpaкции вытяжку отжимали, фазы разделяли в делительной воронке. Для анализа отбирали нижнюю водно-спиртовую фазу (ВСФ) и верхнюю масляную фазу (МФ).

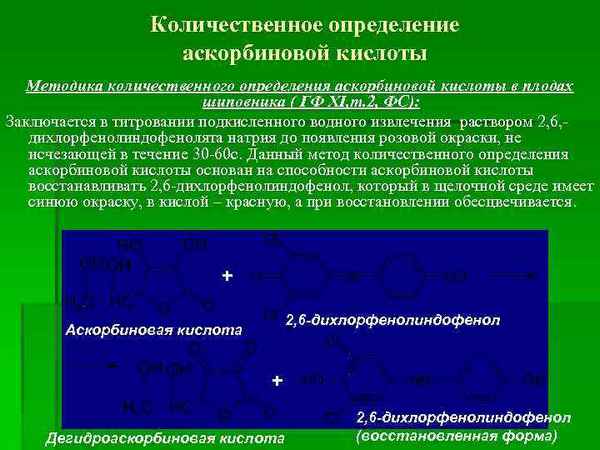

В полученной водно-спиртовой фазе определяли количественное содержание аскорбиновой кислоты (АК) методом титрования раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята [3].

Так как предполагается, что при экстpaкции двухфазной системой экстрагентов массоперенос липофильных БАВ из сухого сырья в масло на первом этапе обусловлен ослаблением связи молекул БАВ с материалом клеточных структур благодаря контакту с полярной фазой, а на втором этапе - с межфазным распределением липофильных БАВ в системе ВСФ - МФ в соответствии с коэффициентом распределения [4], то мы определяли количественное содержание суммы каротиноидов (СК) в пересчете на β-каротин и в масляной, и в водно-спиртовой фазах. Анализ проводили фотоколориметрическим методом при длине волны 440нм, используя в качестве раствора сравнения масло подсолнечное (при анализе МФ) и воду (при анализе ВСФ). В качестве стандартного раствора использовали раствор ГСО бихромата калия [2].

Содержание суммы каротиноидов в мг% рассчитывали по формуле:

,

где D1 - оптическая плотность анализируемой МФ ли ВСФ; D0 - оптическая плотность раствора стандартного образца бихромата калия; 0,00208 - количество b-каротина в миллиграммах в растворе, соответствующем по окраске раствору стандартного образца бихромата калия; V - объем анализируемой МФ или ВСФ; l - толщина кюветы (l = 5мм); а - навеска сырья, г.

Результаты и обсуждение

Результаты количественного определения аскорбиновой кислоты в водно-спиртовой фазе в зависимости от чисел ГЛБ приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты определения количества аскорбиновой кислоты в зависимости от величины ГЛБ

|

|

Без эмульгаторов |

ГЛБ |

|||

|

14,5 |

12,25 |

7,75 |

5,5 |

||

|

САК, мг% |

0,0184 |

0,0349 |

0,015 |

0,0097 |

0,0080 |

Полученные данные показывают, что в присутствии гидрофильного эмульгатора (твин-80) с ГЛБ = 14,5 степень извлечения аскорбиновой кислоты увеличивается в 1,9 раза по сравнению с двухфазной экстpaкцией без ПАВ. Присутствие смеси эмульгаторов с ГЛБ = 12,25 пpaктически не влияет на выход аскорбиновой кислоты. Дальнейшее уменьшение чисел ГЛБ ведет к соответствующему уменьшению выхода аскорбиновой кислоты в 1,9 и 2,3 раза.

В таблице 3 приведены результаты количественного определения суммы каротиноидов в масляной и водно-спиртовой фазах и значения коэффициента распределения, рассчитанного по формуле:

Таблица 3. Количественное содержание каротиноидов в различных фазах

|

|

Без эмульгаторов |

ГЛБ |

|

|

14,5 (твин-80) |

5,5 (Т-2) |

||

|

СМФ, мг% |

0,1165 |

0,1165 |

0,1719 |

|

СВСФ, мг% |

0,1629 |

0,1959 |

0,0854 |

|

Кр |

0,72 |

0,59 |

2,01 |

Приведенные результаты показывают, что присутствие гидрофильного эмульгатора никак не сказывается на степени извлечения каротиноидов в масляную фазу. Применение же гидрофобного эмульгатора увеличивает выход каротиноидов в масляную фазу в 1,5 раза. Полученные данные можно объяснить образованием в присутствии эмульгатора 2-го рода (ГЛБ = 5,5) обратной эмульсии (вода в масле) и облегчением перехода липофильных БАВ в масляную фазу (Кр = 2,01). Присутствие же эмульгатора 1-го рода (ГЛБ = 14,5), стабилизирующего прямую эмульсию (масло в воде), затрудняет перераспределение каротиноидов из ВСФ в МФ (Кр = 0,59).

Таким образом, подбирая состав эмульгаторов при проведении двухфазной экстpaкции, можно варьировать выходом гидрофильных и липофильных БАВ в эмульсионные экстpaкты лекарственных растений, которые могут быть использованы в качестве добавок или вспомогательных веществ для лекарственных и косметических композиций, содержащих комплекс БАВ, наиболее близкий к природному.

Выводы

1. На примере плодов шиповника Fructus Rosae показано, что степень извлечения липофильных и гидрофильных биологически-активных веществ при экстpaкции двухфазной системой экстрагентов зависит от значения ГЛБ смеси ПАВ, вводимой в систему.

2. Степень перехода гидрофильных БАВ (аскорбиновой кислоты) в водно-спиртовую фазу возрастает с увеличением чисел ГЛБ (т.е. при добавлении эмульгаторов 1-го рода) и падает при уменьшении чисел ГЛБ (т.е. при добавлении эмульгаторо 2-го рода).

3. Степень перехода гидрофобных БАВ (суммы каротиноидов) в масляную фазу возрастает в 1,5 раза при использовании эмульгатора 2-го рода (ГЛБ = 5,5) и не меняется в присутствии эмульгатора 1-го рода (ГЛБ = 14,5) по сравнению с двухфазной экстpaкцией без ПАВ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Вайнштейн В.А., Хаззаа И.Х., Чибиляев Т.Х., Каухова И.Е. // Хим.-фарм. журн. 2004. Т. 38. № 5. С. 25.

- Ветров П.П., Гарная С.В., Долганенко Л.Г. // Хим.-фарм. журн. 1989. № 3. С. 320.

- Государственная фармакопея СССР ХI изд. Вып. 2.- М.: Медицина, 1990.

- Иванова С.А., Вайнштейн В.А., Каухова И.Е. // Хим.-фарм. журн. 2003. Т. 37. № 8. С. 30.

- Иванова С.А., Скочипец С.Е., Скочипец М.Е. и др. // Фармация. 2003. № 6. С. 23.

- Искандаров Р.С., Аминов С.Н., Авезов Х.Т. // Химия природ. соедин. 1998. № 5. С. 648.

- Мельникова В.А., Вайнштейн В.А., Шиков А.Н., Каухова И.Е. // Хим.-фарм. журн. 1999. Т. 33. № 12. С. 278. Хаззаа И.Х., Вайнштейн В.А., Каухова И.Е. // Раст. ресурсы. 2004. Т. 40. Вып. 3. С. 117.

- Хаззаа И.Х., Вайнштейн В.А., Чибиляев Т.Х. // Хим.-фарм. журн. 2003. Т. 37. № 7. С. 20.

Статья в формате PDF

293 KB...

Статья в формате PDF

293 KB...

19 04 2024 10:14:55

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

18 04 2024 2:23:12

Статья в формате PDF

228 KB...

Статья в формате PDF

228 KB...

17 04 2024 6:32:30

Статья в формате PDF

295 KB...

Статья в формате PDF

295 KB...

16 04 2024 19:59:49

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

15 04 2024 9:16:29

14 04 2024 18:15:16

11 04 2024 10:46:32

В настоящей работе представлены результаты физиолого-гигиенической оценки бронежилетов для наружного ношения, отличающихся конструкцией и видом используемых для изготовления чехлов материалов.

Проведены три серии испытаний бронежилетов в условиях микроклиматической камеры в лаборатории специальной одежды Ивановского НИИ охраны труда и реальных условиях эксплуатации в Отделе специального назначения УИН Минюста России по Ивановской области. Сравнительная оценка физиолого-гигиенических хаpaктеристик бронежилетов в первой серии испытаний показала, что по показателям теплового состояния и сердечно-сосудистой системы бронежилет модели 1, чехол которого изготовлен из нового материала с дискретным полимерным покрытием, отличается в лучшую сторону. Исследовали во второй серии испытаний эту модель бронежилета, но с введением в структуру дополнительного амортизационного слоя. Результаты испытаний показали, что сдвиги функционального состояния носчиков наименее выражены при использовании бронежилета с амортизационным слоем. При проведении третьей серии испытаний на пересечённой местности наибольшее число носчиков отметили бронежилет модели 1 с амортизационным слоем как оптимальный.

...

В настоящей работе представлены результаты физиолого-гигиенической оценки бронежилетов для наружного ношения, отличающихся конструкцией и видом используемых для изготовления чехлов материалов.

Проведены три серии испытаний бронежилетов в условиях микроклиматической камеры в лаборатории специальной одежды Ивановского НИИ охраны труда и реальных условиях эксплуатации в Отделе специального назначения УИН Минюста России по Ивановской области. Сравнительная оценка физиолого-гигиенических хаpaктеристик бронежилетов в первой серии испытаний показала, что по показателям теплового состояния и сердечно-сосудистой системы бронежилет модели 1, чехол которого изготовлен из нового материала с дискретным полимерным покрытием, отличается в лучшую сторону. Исследовали во второй серии испытаний эту модель бронежилета, но с введением в структуру дополнительного амортизационного слоя. Результаты испытаний показали, что сдвиги функционального состояния носчиков наименее выражены при использовании бронежилета с амортизационным слоем. При проведении третьей серии испытаний на пересечённой местности наибольшее число носчиков отметили бронежилет модели 1 с амортизационным слоем как оптимальный.

...

10 04 2024 20:54:29

Статья в формате PDF

317 KB...

Статья в формате PDF

317 KB...

09 04 2024 6:11:32

Статья в формате PDF

249 KB...

Статья в формате PDF

249 KB...

08 04 2024 23:40:59

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

07 04 2024 15:51:48

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

06 04 2024 16:39:19

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

05 04 2024 22:59:51

Статья в формате PDF

282 KB...

Статья в формате PDF

282 KB...

04 04 2024 13:40:54

Статья в формате PDF

296 KB...

Статья в формате PDF

296 KB...

03 04 2024 16:46:38

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

01 04 2024 5:18:13

31 03 2024 16:11:59

Статья в формате PDF

242 KB...

Статья в формате PDF

242 KB...

30 03 2024 3:40:39

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

29 03 2024 22:39:19

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

26 03 2024 15:16:44

Статья в формате PDF

341 KB...

Статья в формате PDF

341 KB...

25 03 2024 10:14:44

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

24 03 2024 22:22:58

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

23 03 2024 18:29:38

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

22 03 2024 3:52:10

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

20 03 2024 4:26:38

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

19 03 2024 18:39:51

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

18 03 2024 17:50:27

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

17 03 2024 1:27:11

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

14 03 2024 11:23:55

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

13 03 2024 1:11:46

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

11 03 2024 18:52:35

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::