МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

25 04 2024 20:41:24

Статья в формате PDF

158 KB...

Статья в формате PDF

158 KB...

24 04 2024 19:25:31

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

23 04 2024 5:42:37

Статья в формате PDF

143 KB...

Статья в формате PDF

143 KB...

22 04 2024 4:19:26

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

21 04 2024 15:38:34

20 04 2024 1:53:25

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

19 04 2024 1:44:15

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

18 04 2024 19:56:17

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

17 04 2024 19:56:58

Статья в формате PDF

275 KB...

Статья в формате PDF

275 KB...

16 04 2024 18:35:49

Статья в формате PDF

249 KB...

Статья в формате PDF

249 KB...

15 04 2024 4:49:46

14 04 2024 9:18:24

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

13 04 2024 3:42:27

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

12 04 2024 9:14:53

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

11 04 2024 11:37:59

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

10 04 2024 20:28:14

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

09 04 2024 23:49:36

Статья в формате PDF

151 KB...

Статья в формате PDF

151 KB...

08 04 2024 5:51:11

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

07 04 2024 2:24:31

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

05 04 2024 15:18:38

04 04 2024 4:45:44

Статья в формате PDF

314 KB...

Статья в формате PDF

314 KB...

03 04 2024 21:41:17

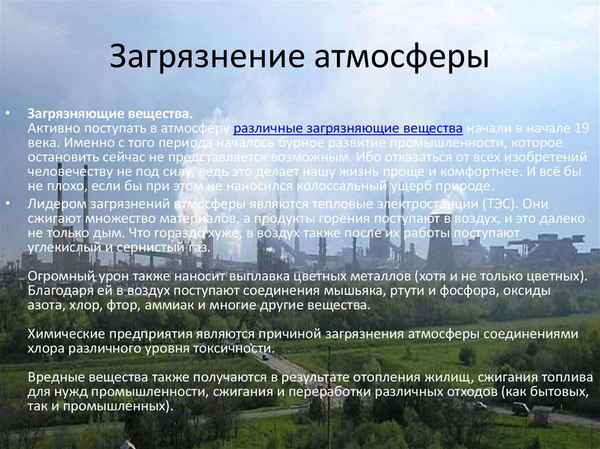

Представлены данные распространенности производственно обусловленной патологии на территории Свердловской области. Дана оценка качеству жизни и уровня адаптации к повреждающим факторам производственной среды у рабочих криолитового производства. Показано, что техническое загрязнение окружающей среды нeблагоприятно сказывается на адаптивных возможностях человека и снижает качество его жизни

...

Представлены данные распространенности производственно обусловленной патологии на территории Свердловской области. Дана оценка качеству жизни и уровня адаптации к повреждающим факторам производственной среды у рабочих криолитового производства. Показано, что техническое загрязнение окружающей среды нeблагоприятно сказывается на адаптивных возможностях человека и снижает качество его жизни

...

31 03 2024 23:16:53

Статья в формате PDF

164 KB...

Статья в формате PDF

164 KB...

30 03 2024 12:40:51

Статья в формате PDF

322 KB...

Статья в формате PDF

322 KB...

29 03 2024 6:58:33

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

28 03 2024 22:50:49

Статья в формате PDF

255 KB...

Статья в формате PDF

255 KB...

27 03 2024 23:29:55

Статья в формате PDF

292 KB...

Статья в формате PDF

292 KB...

26 03 2024 23:13:34

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

25 03 2024 7:24:47

Статья в формате PDF

528 KB...

Статья в формате PDF

528 KB...

24 03 2024 21:43:36

Статья в формате PDF

296 KB...

Статья в формате PDF

296 KB...

23 03 2024 15:49:33

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

21 03 2024 11:28:29

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

20 03 2024 7:26:33

Статья в формате PDF

244 KB...

Статья в формате PDF

244 KB...

19 03 2024 10:43:48

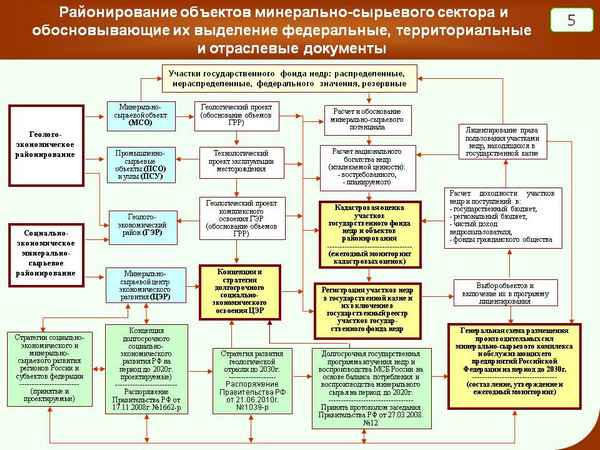

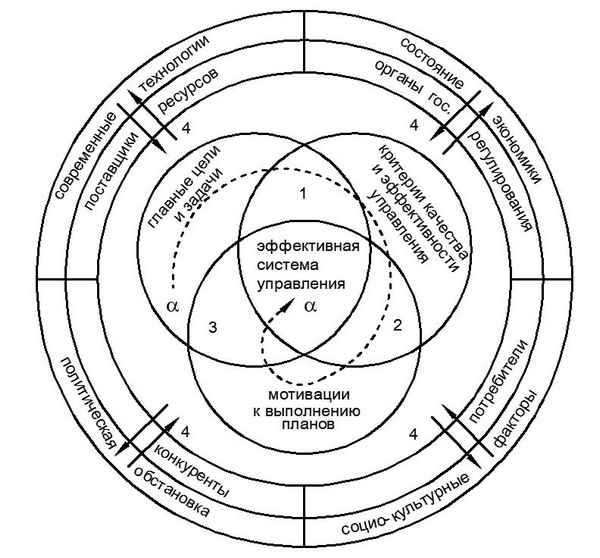

Представлена система управления в формализованном виде, что облегчает анализ свойств системы, позволяет намечать пути ее совершенствования.

...

Представлена система управления в формализованном виде, что облегчает анализ свойств системы, позволяет намечать пути ее совершенствования.

...

18 03 2024 1:32:12

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

17 03 2024 12:11:39

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::