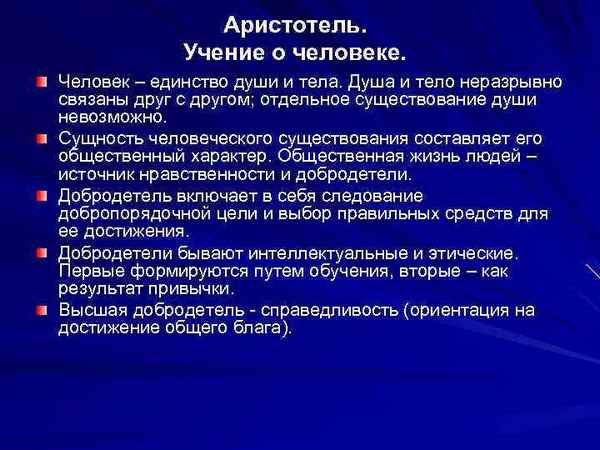

УЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШЕ

Рассматривая живые существа, Аристотель подходит к ним с точки зрения соотношения материи и формы. Если форма вообще оказывается движущим началом, то душа, естественно, оказывается формой, а тело - материей органического существа. Более точно Аристотель определил душу как первую энтелехию органического тела, т.е. жизненное начало тела, движущее его и строящее его как свое орудие. Поэтому в живых телах наиболее явственно обнаруживается целесообразная деятельность природы. Соответственно своим функциям, душа делится на три рода. Функции питания и размножения, наличные у любого живого существа, образуют питательную, или растительную, душу. Ощущение и передвижение, свойственные животным, образуют душу ощущающую, или животную. Наконец, мышление осуществляется как деятельность разумной души - она принадлежит только человеку. Закон здесь таков: высшие функции, а соответственно души, не могут существовать без низших, тогда как последние без первых - могут.

Аристотель понимал душу, как движущее начало, но утверждал, что сама душа не может двигаться.

Аристотель различал четыре вида движения (изменения): (1) возникновение и уничтожение;(2) качественное изменение, т.е. изменение свойства; (3) количественное изменение, т.е. увеличение и уменьшение (рост, убыль); (4)перемещение, перемена места. Собственно к движению он относит изменения вида (2)-(4), поскольку изменение вида (1) есть скорее просто измерение, состоящее в переходе одной вещи в другую. Между тем, утверждает философ, возникновение и уничтожение совершаются относительно сущности; для нее же «нет движения, так как ничто существующее ей не противостоит».

Так как имеется четыре вида движений, то душа должна иметь или одно из этих движений, или несколько, или все. Если душа движется непривходящим образом, то движение должно быть ей присуще по природе, а если движение, то место: ведь все названные движения происходят в каком-то месте. Но если сущность души заключается в том, что она сама себя движет, то движение ей будет присуще не привходящим образом.

Если движение присуще душе от природы, то она могла бы быть приведена в движение и посторонней силой, а если бы и посторонней силой, то и от природы. Так же обстоит дело и с покоем. Ведь куда вещь стремится от природы, там же она и от природы находится в покое. И точно так же: куда вещь движется под действием посторонней силы, там же она под действием посторонней силы находится в покое. Аристотель не мог точно объяснить движение души в состоянии ее покоя под действием посторонней силы.

Мы говорим, что душа скорбит, радуется, дерзает, испытывает страх, далее, что она гневается, ощущает, размышляет. Все это кажется движениями. И поэтому можно было подумать, что и сама душа движется. Но это вовсе не необходимо. Ведь если и скорбеть, радоваться, размышлять -это именно движения, и все это означает быть приведенным в движение, то такое движение вызывается душой (например, гнев или страх - оттого, что сердце вот так-то приходит в движение; размышление, быть может, означает такое вот движение сердца или чего-нибудь иного; причем в одних случаях происходит перемещения, в других - превращения). Между тем сказать, что душа гневается, - это то же, что сказать - душа ткет или строит дом. Ведь лучше, пожалуй, не говорить, что душа сочувствует, или учится или размышляет. И это не означает, что движение находится в душе, а означает, что оно то доходит до нее, то исходит от нее; так, восприятие от таких-то вещей доходит до нее, а воспоминание - от души к движениям или к их остаткам в органах чувств.

Из изложенного очевидно, что душа не может двигаться. А если она вообще не движется, то ясно, что она не может двигать самое себя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том 1. О душе. Ред. В.Ф. Асмус. М.: Мысль, 1996

- Зубов В.П. Аристотель. - М.: Просвещение, 1963.

- Канке В.А. Философия. - М.: Логос, 2002

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

24 04 2024 1:21:27

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

21 04 2024 23:34:42

Статья в формате PDF

157 KB...

Статья в формате PDF

157 KB...

20 04 2024 2:21:39

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

19 04 2024 0:32:49

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

18 04 2024 3:58:18

Статья в формате PDF

292 KB...

Статья в формате PDF

292 KB...

16 04 2024 17:45:42

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

15 04 2024 7:29:20

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

14 04 2024 10:57:55

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

13 04 2024 6:52:16

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

11 04 2024 16:59:54

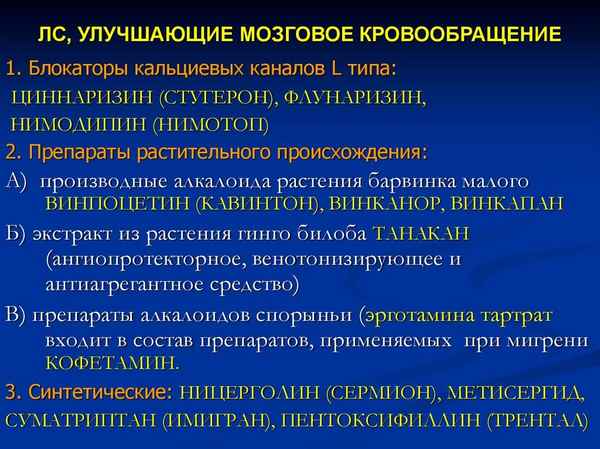

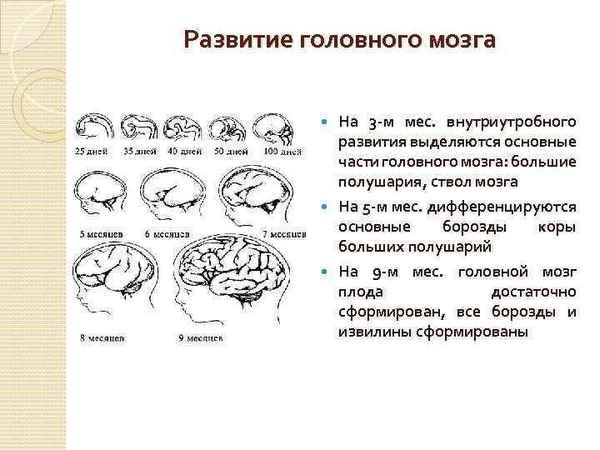

В статье на основании анализа серий срезов зародышей человека изучены особенности формирования артериального русла отделов головного мозга, определены возрастные критерии появления закладок как отделов головного мозга, так и основных сосудов и их ветвей в плане обоснования возможных вариантов строения артериальной сети головного мозга в онтогенезе.

...

В статье на основании анализа серий срезов зародышей человека изучены особенности формирования артериального русла отделов головного мозга, определены возрастные критерии появления закладок как отделов головного мозга, так и основных сосудов и их ветвей в плане обоснования возможных вариантов строения артериальной сети головного мозга в онтогенезе.

...

09 04 2024 1:41:50

Статья в формате PDF

185 KB...

Статья в формате PDF

185 KB...

08 04 2024 20:45:28

Статья в формате PDF

207 KB...

Статья в формате PDF

207 KB...

07 04 2024 14:58:44

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

06 04 2024 17:39:55

Статья в формате PDF

267 KB...

Статья в формате PDF

267 KB...

05 04 2024 22:13:52

Статья в формате PDF

174 KB...

Статья в формате PDF

174 KB...

04 04 2024 23:49:11

Статья в формате PDF

276 KB...

Статья в формате PDF

276 KB...

03 04 2024 18:34:52

Статья в формате PDF

282 KB...

Статья в формате PDF

282 KB...

02 04 2024 14:18:23

Статья в формате PDF

334 KB...

Статья в формате PDF

334 KB...

01 04 2024 17:22:25

Установлено, что применение биопрепаратов биогумус, гуми и альбит при замачивании семян и некорневой подкормке раннеспелых гибридов огурца в пленочной теплице, положительно влияют на энергию прорастания и всхожесть семян, ускоряют рост и развитие растений огурца, сокращают межфазный период на 3- 4 дня, вегетационный период, на 5-6 дней. Благоприятно влияют на водный режим растений, увеличение ассимиляционной поверхности, фотосинтетический потенциал и урожайность. Наиболее эффективное действие оказывали биопрепараты биогумус и гумми на гибридах, отечественной селекции Арина и голландской Машенька.

...

Установлено, что применение биопрепаратов биогумус, гуми и альбит при замачивании семян и некорневой подкормке раннеспелых гибридов огурца в пленочной теплице, положительно влияют на энергию прорастания и всхожесть семян, ускоряют рост и развитие растений огурца, сокращают межфазный период на 3- 4 дня, вегетационный период, на 5-6 дней. Благоприятно влияют на водный режим растений, увеличение ассимиляционной поверхности, фотосинтетический потенциал и урожайность. Наиболее эффективное действие оказывали биопрепараты биогумус и гумми на гибридах, отечественной селекции Арина и голландской Машенька.

...

31 03 2024 14:38:20

Статья в формате PDF

315 KB...

Статья в формате PDF

315 KB...

30 03 2024 18:49:40

Статья в формате PDF

301 KB...

Статья в формате PDF

301 KB...

29 03 2024 10:29:37

Статья в формате PDF

288 KB...

Статья в формате PDF

288 KB...

28 03 2024 18:42:46

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

27 03 2024 12:25:44

В отличие от традиционного, показан иной путь интегрирования для получения уравнения напряженности гравитационного поля в точке на удалении от модельного однородного шарообразного тела. Доказано его соответствие закону всемирного тяготения при проведении компьютерного суммирования. Обнаружено наличие максимального вклада элементов шарообразного тела в величину напряженности гравитационного поля в исследуемой точке вне этого тела. Получена аналитическая зависимость глубины положения этих элементов внутри шарообразного тела от высоты исследуемой точки над поверхностью тела и его радиуса.

...

В отличие от традиционного, показан иной путь интегрирования для получения уравнения напряженности гравитационного поля в точке на удалении от модельного однородного шарообразного тела. Доказано его соответствие закону всемирного тяготения при проведении компьютерного суммирования. Обнаружено наличие максимального вклада элементов шарообразного тела в величину напряженности гравитационного поля в исследуемой точке вне этого тела. Получена аналитическая зависимость глубины положения этих элементов внутри шарообразного тела от высоты исследуемой точки над поверхностью тела и его радиуса.

...

25 03 2024 15:22:36

Статья в формате PDF

126 KB...

Статья в формате PDF

126 KB...

24 03 2024 9:47:35

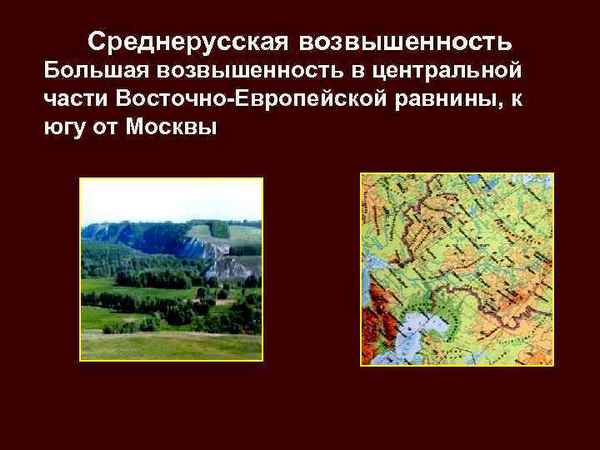

Подвергается сомнению гипотеза о том, что на протяжении ашельской эпохи жители Восточной Европы пpaктически не покидали Кавказ, делая лишь редкие попытки выхода на равнину. Это разительно отличается от миграционного поведения западно- и центрально-европейского населения. Дается хаpaктеристика местонахождений Среднерусской возвышенности, относимых автором к домустьерскому времени раннего палеолита – Зорино, Погребки, Шубное и др. Среднерусская возвышенность могла быть основным путем проникновения древнейших людей в северные широты с Донецкого кряжа и Приазовья. Это связано с ландшафтной обстановкой днепровского и начала микулинского времени, когда в результате таяния ледников значительная часть низменностей Поволжья и Поднепровья оказалась заболочена. Ставится задача поисков стратифицированных ашельских памятников на этой территории.

...

Подвергается сомнению гипотеза о том, что на протяжении ашельской эпохи жители Восточной Европы пpaктически не покидали Кавказ, делая лишь редкие попытки выхода на равнину. Это разительно отличается от миграционного поведения западно- и центрально-европейского населения. Дается хаpaктеристика местонахождений Среднерусской возвышенности, относимых автором к домустьерскому времени раннего палеолита – Зорино, Погребки, Шубное и др. Среднерусская возвышенность могла быть основным путем проникновения древнейших людей в северные широты с Донецкого кряжа и Приазовья. Это связано с ландшафтной обстановкой днепровского и начала микулинского времени, когда в результате таяния ледников значительная часть низменностей Поволжья и Поднепровья оказалась заболочена. Ставится задача поисков стратифицированных ашельских памятников на этой территории.

...

23 03 2024 4:35:46

21 03 2024 7:53:24

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

20 03 2024 17:59:18

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

19 03 2024 20:24:21

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

18 03 2024 0:17:37

Статья в формате PDF

339 KB...

Статья в формате PDF

339 KB...

17 03 2024 9:37:54

Статья в формате PDF

395 KB...

Статья в формате PDF

395 KB...

16 03 2024 14:19:30

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::