ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТВОРОЖНОЙ МАССЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ МЁДА

В настоящее время разработано большое количество разнообразных молочных продуктов с использованием ингредиентов растительного и животного сырья, которые улучшают пищевую ценность продуктов.

Известно, что кисломолочные продукты, к числу которых относятся творог и творожные изделия, являются высокотехнологичными и удобными продуктами для создания новых видов функционального питания для людей различных возрастных категорий. Однако небольшое количество активных биологических веществ, также естественного происхождения, заметно снижает их пробиотические свойства.

Одним из основных поставщиков биологически активных веществ является натуральный пчелиный мёд. В мёде содержится свыше 100 физиологически активных веществ: витамины В1, В2, В3, Н, К, С, Е, А и другие, содержащиеся в цветочной пыльце; макро- и микроэлементы, число которых достигает 30 (основные из них: К, Са, F, Fe, Mg, Cu); органические кислоты (молочная, яблочная, лимонная, щавелевая); фитонцины; биогенные стимуляторы; ацетилхолин, гормональные и другие физиологически активные вещества в количествах и комбинациях, наиболее необходимых для нашего организма. Белки, содержащиеся в мёде, играют роль пластического вещества в организме и участвуют в образовании гормонов. Ферменты мёда (диастаза, каталаза, инвертаза, липаза, фосфатаза) способствуют пищеварительным процессам в организме, стимулируют секреторную деятельность желудка и кишечника, облегчают усвоение питательных веществ.

Создание нового вида продукта на основе рационального комбинирования творога и натурального мёда в значительной степени позволит повысить его пищевую ценность, улучшить лечебный эффект и расширить ассортимент молочных товаров.

С целью изучения основных органолептических и физикохимических свойств вновь создаваемого продукта нами были рассчитаны и предложены для комбинирования составов рецептуры творожной массы жирностью 23%. В качестве контрольного образца была взята рецептура творожной массы «Особая, изготовляемая на ОАО МК «Орловский», в которой массовая доля сахара была заменена мёдом. В приготовленных образцах с различной массовой долей жира, соответственно, 8%, 18% и 23% с целью выявления предпочтений были сделаны отклонения в содержании мёда в сторону уменьшения и увеличения, т.е. с более мягким и более выраженным вкусом. Массовая доля мёда была подбиралась, исходя из содержания сахара в творожной массе «Особая».

После проведения органолептических исследований (табл. 1) в качестве контроля была определена творожная масса «Особая» 23%-ной жирности.

Таблица 1. Результаты дегустационной оценки

|

Жирность творожной массы |

Массовая доля мёда |

||

|

17% |

19% |

21% |

|

|

8% |

Единогласно признано: кислый творожный вкус и расплывающаяся консистенция. |

||

|

18% |

Большинством отмечено: сухая, крошливая консистенция и недостаточно выраженный творожный вкус. |

||

|

23% |

Подавляющим большинством признано: пластичная, мажущаяся консистенция, приятный творожный вкус. |

||

В таблице 2 представлены физико-химические показатели, используемого при создании нового продукта мёда, который соответствовал основным средним статистическим требованиям и нормам.

Таблица 2. Физико-химические показатели используемого мёда

|

Показатели |

норма |

фактически |

|

Вода, %, не более |

21 |

20,5 |

|

Инвертированный сахар, %, не более |

75 |

74,6 |

|

Сахароза (тростниковый сахар), %, не более |

5 |

4,5 |

|

Диастазное число, ед. Готе, не ниже |

8 |

7,9 |

|

Общая кислотность, ºТ |

8 |

8,0 |

|

Общая кислотность, ºТ |

1-4 |

2 |

|

Минеральные вещества (зола), % |

0,1-0,5 |

0,3 |

|

Оксиметилфурфурол |

не допускается |

отсутствуют |

|

Удельный вес, г/см3, не менее |

1,409 |

1,410 |

|

Показатель преломления (индекс рефpaктации), не менее |

1,1840 |

1,1850 |

|

Механические примеси |

не допускается |

отсутствуют |

|

Оптическая активность (отношение к поляризованному свету) |

преобладают левовращающие |

|

Рецептура творожной массы была установлена в результате дегустационного анализа, способом пробных образцов с замещением мёдом 17, 19 и 21% (табл. 3.)

Таблица 3. Экспериментальные образцы нового творожного продукта

|

Сырьё |

Творожная масса жирностью 23% |

|||

|

17% мёда |

19% мёда |

21% мёда |

контроль |

|

|

Творог с м.д.ж. 18% |

65,783 |

63,400 |

61,164 |

50,375 |

|

Масло сливочное с м.д.ж.72,5%, м.д.вл. 25% |

17,650 |

17,351 |

17,850 |

16,110 |

|

Сахар-песок просеянный |

- |

- |

- |

23,500 |

|

Мёд |

16,783 |

18,849 |

20,986 |

- |

|

Ванилин |

- |

- |

- |

0,005 |

|

Цукаты, изюм, чернослив, курага |

- |

- |

- |

10,0 |

|

Итого |

100 |

100 |

100 |

100 |

Физико-химические исследования разработанных образцов новой творожной массы изучались по таким показателям как кислотность, массовая доля влаги, жира и сахарозы (табл. 4).

Как видно из представленных данных новые образцы по содержанию жира имели одинаковое количество массовой доли с контрольными образцами, а по содержанию влаги уступали контрольному на 0,98-0,26%.

Таблица 4. Физико-химические показатели творожной массы

|

Наименование творожной массы 23%-ной жирности |

Показатели и нормы |

|||

|

Кислотность, ºТ |

Массовая доля, % |

|||

|

влаги |

жира |

сахарозы |

||

|

Контрольный продукт |

191 |

50,01 |

23 |

26,00 |

|

с добавлением 17% мёда |

181 |

50,99 |

23 |

12,55 |

|

с добавлением 19% мёда |

185 |

50,27 |

23 |

14,00 |

|

с добавлением 21% мёда |

187 |

50,45 |

23 |

15,70 |

По такому показателю как кислотность опытные образцы имели более низкую кислотность по сравнению с контрольным на 10-4 °Т. Причём среди опытных образцов показатель кислотности наименьшим был у опытного образца с добавлением 17% мёда от массы - 181ºТ, и наибольшим у образца с добавлением 21% мёда - 187 ºТ. Следует также отметить, что с увеличением массы мёда в творожных образцах кислотность несколько возрастала.

Органолептический анализ образцов создаваемого продукта был проведен в лабораторных условиях кафедры товароведения и экспертизы продовольственных продуктов Орловского государственного института экономики и торговли. Её результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5. Органолептические показатели творожной массы

|

Показатели |

Творожная масса жирностью 23% |

||

|

17% мёда |

19% мёда |

21% мёда |

|

|

Внешний вид |

однородная масса |

однородная масса |

однородная масса |

|

Консистенция |

мягкая, кремообразная |

мягкая, кремообразная |

мягкая, кремообразная, пластичная |

|

Вкус и запах |

приятный, медовый |

преобладает медовый запах над творожным; вкус сладковатый, медовый |

насыщенные медовые |

|

Цвет |

светло-желтый |

жёлтый |

жёлтый |

Проведенная органолептическая оценка опытных образцов творожной массы (табл. 4) показала, что по внешнему виду все они представляли однородную массу и имели мягкую, кремообразную консистенцию. Цвет продуктов был от светло-жёлтого с наименьшим удельным весом мёда до жёлтого с наибольшим. Образец с массой мёда в 17% имел приятный, медовый вкус и запах; образец с массой мёда в 19% имел преобладающий медовый запах над творожным и сладковатый медовый вкус и образец с массой мёда в 21% имел насыщенный медовый вкус и запах.

Таблица 6. Пищевая ценность нового творожного продукта

|

Наименование продукта |

Пищевая ценность, г |

энергетическая ценность (калорийность), ккал |

||

|

содержание в 100 г |

||||

|

жира |

белка |

углеводов (в т.ч. сахарозы) |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Контроль |

23 |

7,70 |

31,6 (26,0) |

342,3 |

|

С добавлением 17% мёда |

23 |

9,45 |

13,7 (12,55) |

321,1 |

|

С добавлением 19% мёда |

23 |

9,17 |

15,4 (14,0) |

324,2 |

|

С добавлением 21% мёда |

23 |

8,87 |

17,0 (15,7) |

326,3 |

Анализ представленных данных показывает, что по содержанию жира контрольный и опытные образцы отличий не имели, по содержанию белка эти различия составили 1,75-1,17 в пользу опытных образцов продукта, причём с увеличением процентного содержания мёда этот показатель уменьшался. Увеличение белка в исследуемых творожных образцах следует связывать прежде всего с большим объемозамещением собственно творога.

По содержанию углеводов, в том числе сахарозы опытные образцы уступали контрольному продукту на 14,6 (10,3)-17,9 (13,45), при этом с увеличением процентного содержания мёда в продукте этот показатель возрастал. Данное обстоятельство объясняется химическим составом фруктозы, которая в результате введения меда и выведения сахара заменила сахарозу.

Данные обстоятельства повлияли на энергетическую ценность нового продукта, которая была на 21,2-16,0 ккал ниже контрольного образца.

Одними из важнейших элементов при создании нового пищевого продукта являются показатели безопасности. В наших исследованиях они изучались по наличию токсичных металлов и пестицидов в пересчёте на жир. Результаты исследований сравнивались с нормами ПДК (табл. 6).

Таблица 6. Показатели безопасности творожной массы 23%-ной жирности без добавления и с добавлением мёда

|

Наименование показателей |

Нормы ПДК, мг/кг |

Творожная масса с добавлением меда в % от массы |

|||

|

0% |

17% мёда |

19% мёда |

21% мёда |

||

|

Токсичные элементы |

|||||

|

Свинец |

0,3 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

|

Кадмий |

0,1 |

<0,004 |

<0,004 |

<0,004 |

<0,004 |

|

Мышьяк |

0,2 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Ртуть |

0,02 |

<0,004 |

<0,004 |

<0,004 |

<0,004 |

|

Афлатоксин М1 |

0,005 |

<0,0005 |

<0,0005 |

<0,0005 |

<0,0005 |

|

Цинк |

4,0 |

2,68 |

2,68 |

2,68 |

2,68 |

|

Медь |

5,0 |

0,27 |

0,27 |

0,27 |

0,27 |

|

Пестициды в пересчёте на жир |

|||||

|

ГХЦК |

1,25 |

<0,008 |

<0,008 |

<0,008 |

<0,008 |

|

ДДТ |

1,0 |

<0,005 |

<0,005 |

<0,005 |

<0,005 |

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ни по одному токсичному элементу и пестициду ни контрольный, ни опытные образцы не только не превышали установленных норм ПДК, но и были значительно ниже их.

Таким образом, на основе проведенных исследований необходимо сделать вывод, что вновь разработанные образцы творожной массы с добавлением мёда в количестве, соответственно, 17,19 и 21% от творожной массы 23% жирности являют собой новый вид молочных продуктов функционального питания, которые включают функциональные пищевые ингредиенты и биологически активные компоненты, предназначенные для устойчивости организма к генотоксическим факторам окружающей среды.

24 04 2024 0:50:58

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

22 04 2024 1:40:34

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

20 04 2024 7:43:56

В работе предложена математическая модель энергетического метаболизма. Согласно авторской метаболической реконструкции патобиохимии сердца, в модели предполагается, что в основе кардиосклероза (возникновения нерабочих участков в миокарде, усиливающих сердечную недостаточность) лежит аутовоспалительный процесс на базе медленного (недели, годы) «неправильного» взаимодействия депо углеводов и жиров. Модель позволяет сформулировать предсказание, что при определенных медленных сценариях тренировки сердца и защите его от свободных радикалов при стрессе цитопротекторами и пептидотерапией могут возникать снижение хаоса и условия прекондиционирования, тесно связанные с условиями для обновления клеток в сердце на базе стволовых клеток и камбия. Клинические исследования проф. А.Э. Горбунова; проф. А.Н. Флейшмана, д.п.н. Греца Г.Н. подтверждают модельную гипотезу.

...

В работе предложена математическая модель энергетического метаболизма. Согласно авторской метаболической реконструкции патобиохимии сердца, в модели предполагается, что в основе кардиосклероза (возникновения нерабочих участков в миокарде, усиливающих сердечную недостаточность) лежит аутовоспалительный процесс на базе медленного (недели, годы) «неправильного» взаимодействия депо углеводов и жиров. Модель позволяет сформулировать предсказание, что при определенных медленных сценариях тренировки сердца и защите его от свободных радикалов при стрессе цитопротекторами и пептидотерапией могут возникать снижение хаоса и условия прекондиционирования, тесно связанные с условиями для обновления клеток в сердце на базе стволовых клеток и камбия. Клинические исследования проф. А.Э. Горбунова; проф. А.Н. Флейшмана, д.п.н. Греца Г.Н. подтверждают модельную гипотезу.

...

19 04 2024 5:15:11

Статья в формате PDF

348 KB...

Статья в формате PDF

348 KB...

18 04 2024 1:45:44

Статья в формате PDF

126 KB...

Статья в формате PDF

126 KB...

16 04 2024 13:58:51

Проведена инвентаризация лихенофлоры Республики Татарстан (РТ). Показана роль особо охраняемых природных территорий в сохранении флористического разнообразия. Дан спектр семейств редких видов во флоре обследованной территории и анализ состава географических элементов. Рассмотрено распределение редких видов по основным типам местообитаний. Даются некоторые сведения о редких и исчезающих лишайниках для включения в Красную книгу РТ.

...

Проведена инвентаризация лихенофлоры Республики Татарстан (РТ). Показана роль особо охраняемых природных территорий в сохранении флористического разнообразия. Дан спектр семейств редких видов во флоре обследованной территории и анализ состава географических элементов. Рассмотрено распределение редких видов по основным типам местообитаний. Даются некоторые сведения о редких и исчезающих лишайниках для включения в Красную книгу РТ.

...

15 04 2024 2:20:23

Статья в формате PDF

206 KB...

Статья в формате PDF

206 KB...

14 04 2024 18:31:23

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

13 04 2024 11:53:39

Статья в формате PDF

153 KB...

Статья в формате PDF

153 KB...

12 04 2024 15:43:19

Статья в формате PDF

284 KB...

Статья в формате PDF

284 KB...

10 04 2024 16:11:24

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

08 04 2024 0:45:28

Статья в формате PDF

265 KB...

Статья в формате PDF

265 KB...

07 04 2024 22:37:50

06 04 2024 5:31:52

Статья в формате PDF

387 KB...

Статья в формате PDF

387 KB...

05 04 2024 18:50:25

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

04 04 2024 21:36:37

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

02 04 2024 23:57:30

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

31 03 2024 14:11:43

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

30 03 2024 2:57:22

Статья в формате PDF

236 KB...

Статья в формате PDF

236 KB...

29 03 2024 19:15:42

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

28 03 2024 14:22:33

Статья в формате PDF

220 KB...

Статья в формате PDF

220 KB...

27 03 2024 19:38:52

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

26 03 2024 17:56:49

Статья в формате PDF

691 KB...

Статья в формате PDF

691 KB...

25 03 2024 13:15:28

Статья в формате PDF

197 KB...

Статья в формате PDF

197 KB...

24 03 2024 23:17:41

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

23 03 2024 14:33:17

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

22 03 2024 17:22:44

Статья в формате PDF

277 KB...

Статья в формате PDF

277 KB...

21 03 2024 16:49:46

Статья в формате PDF

142 KB...

Статья в формате PDF

142 KB...

20 03 2024 11:20:10

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

19 03 2024 6:28:49

18 03 2024 14:33:31

Статья в формате PDF

126 KB...

Статья в формате PDF

126 KB...

17 03 2024 10:12:42

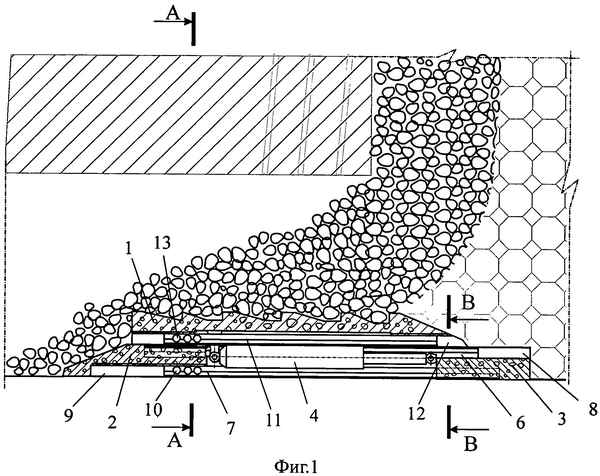

Работа посвящена физическому моделированию торцевого выпуска руды при системах с обрушением руды и вмещающих пород. Актуальность темы определяется необходимостью повышения эффективности отработки рудных месторождений полезных ископаемых с применением систем с обрушением. Рассматриваемые системы хаpaктеризуются высокими показателями потерь и разубоживания руды. Моделирование выпуска руды позволят решать вопрос оптимизации параметров системы разработки и совершенствования технологических процессов очистной выемки.

...

Работа посвящена физическому моделированию торцевого выпуска руды при системах с обрушением руды и вмещающих пород. Актуальность темы определяется необходимостью повышения эффективности отработки рудных месторождений полезных ископаемых с применением систем с обрушением. Рассматриваемые системы хаpaктеризуются высокими показателями потерь и разубоживания руды. Моделирование выпуска руды позволят решать вопрос оптимизации параметров системы разработки и совершенствования технологических процессов очистной выемки.

...

16 03 2024 14:49:28

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::