ИММУННЫЙ ДИСБАЛАНС У ДЕТЕЙ ПРИ ПАТОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Даже при констатации выраженных патологических изменений в иммунограмме у новорожденных детей с респираторным дистресс-синдромом (РДС) и/или пневмонией по сравнению со здоровыми доношенными детьми вопрос о целесообразности проведения иммунотерапии и иммунореабилитации является недостаточно изученным, сложным и требует от лечащего врача чрезвычайной ответственности,

глубоких знаний и большого опыта пpaктической работы. Опыт показывает, что при адекватной оценке тяжести состояния ребенка и рациональном проведении комплексной этиотропной и посиндромной интенсивной терапии дети, попадающие в отделение патологии новорожденных, в результате выздоравливают без применения классических иммуномодуляторов. В случае разработки оптимального иммунологического мониторинга, минимального по времени и количеству тестов и экономическим затратам на их проведение и достаточного для клиницистов по информативности, можно предположить, что наиболее часто в клинической пpaктике при инфекционных заболеваниях у новорожденных детей будет встречаться несколько основных клинико-иммунологических синдромов.

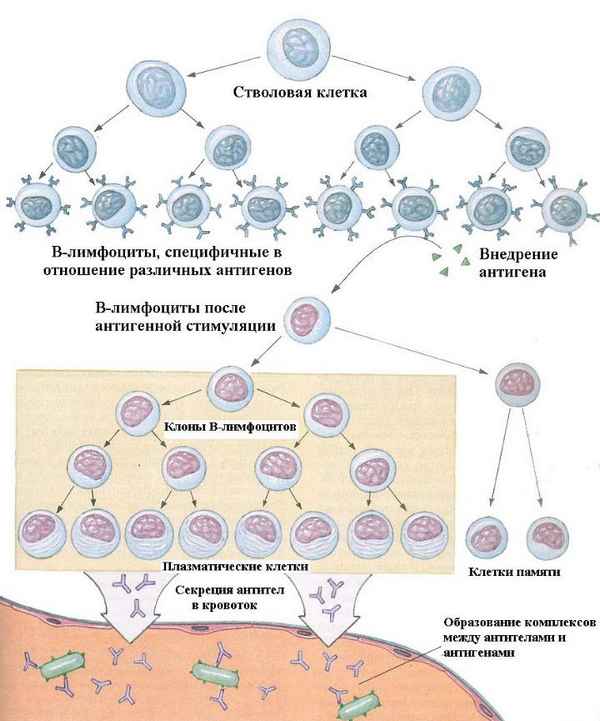

При синдроме недостаточности специфических антител к конкретному возбудителю заболевания эффективна заместительная терапия препаратами свежезамороженной плазмы или иммуноглобулинов для внутривенного введения (поливалентные IgG или при инфекциях, вызванных грамотрицательными микроорганизмами Пентаглобин, обогащенный IgM, а в случае верификации цитомегаловирусной инфекции Цитотект). Может быть показана терапия, опосредованно влияющая на антителообразование. Избыточность моноцитарно-макрофагальной функции клинически хаpaктеризуется гиперергическими проявлениями системной воспалительной реакции, гипертермией, молниеносным течением сепсиса, развитием полиорганной недостаточности и септического шока, высоким риском развития деструктивных изменений в органах и тканях (деструктивная пневмония, остеомиелит, некротические изменения и т.д.). В данном случае может потребоваться терапия, направленная на снижение функции моноцитов и макрофагов по продукции провоспалительных цитокинов и свободных радикалов кислорода: глюкокортикоидные гормоны, нестероидные противовоспалительные препараты (aнaльгин, индометацин и т. д.), пентоксифиллин (трентал), препараты растворимых рецепторов к ФНО-α и антагонистов рецепторов к ИЛ-1β, противовоспалительных цитокинов.

Синдром недостаточности моноцитарно-макрофагальной функции клинически будет хаpaктеризоваться гипоэргическими проявлениями системного воспаления, затяжным течением инфекционного заболевания, плоской весовой кривой, отсутствием температурной реакции и т.д. При этом будут существовать показания к терапии, направленной на стимуляцию моноцитарно-макрофагальной системы по усилению фагоцитоза и продукции провоспалительных цитокинов, являющихся обязательным сигналом при запуске иммунного ответа. К примеру, в комплексной терапии пневмоний бактериальной этиологии у новорожденных детей может быть рекомендовано использование ликопида, производного мурамилдипептида, по 0,5 мг 2 раза в день в течение 10 дней. С этой целью также потенциально могут применяться препараты колониестимулирующих факторов. Недостаточность цитотоксических реакций лимфоцитов (естественных киллеров и CD8+лимфоцитов) приводит к незавершенности конечных, эффекторных реакций по элиминации антигена и развитию иммунологической памяти. Может потребоваться заместительная терапия препаратами интерферона, интерлейкина-2, миелопептидов и тимических гормонов. Недостаточность функции нейтрофилов также является актуальной при бактериальных инфекциях у новорожденных детей.

Таким образом, иммунотерапия и иммунореабилитация должны основываться на знании онтогенетических особенностей ИС новорожденных и детей раннего возраста и иммунопатогенеза заболеваний неонатального периода. Они требуют дальнейшего тщательного изучения и разработки в виде алгоритма диагностики и лечения, который можно будет рекомендовать для использования в пpaктическом здравоохранении с целью снижения cмepтности, заболеваемости и частоты развития осложнений при патологических состояниях у новорожденных и детей раннего возраста.

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

24 04 2024 10:20:16

23 04 2024 8:42:27

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

21 04 2024 17:29:16

Статья в формате PDF

313 KB...

Статья в формате PDF

313 KB...

20 04 2024 14:50:22

Статья в формате PDF

292 KB...

Статья в формате PDF

292 KB...

19 04 2024 23:43:46

В северо-восточных предгорьях Алтая на междуречье Бии и Катуни скважиной вскрыты плиоценовые озерные отложения. Литологические, минералогические, геохимические особенности этих отложений и ископаемая фауна моллюсков указывают на значительное похолодание и увлажнение климата по сравнению с теплым и аридным позднемиоценовым временем. По температурным условиям климат плиоцена мог быть близким современному климату в этом районе, но с годовым количеством осадков в два раза ниже.

...

В северо-восточных предгорьях Алтая на междуречье Бии и Катуни скважиной вскрыты плиоценовые озерные отложения. Литологические, минералогические, геохимические особенности этих отложений и ископаемая фауна моллюсков указывают на значительное похолодание и увлажнение климата по сравнению с теплым и аридным позднемиоценовым временем. По температурным условиям климат плиоцена мог быть близким современному климату в этом районе, но с годовым количеством осадков в два раза ниже.

...

18 04 2024 13:28:57

В результате проведенного исследования установлено, что одними из ведущих патогенетических факторов течения пoлoвых инфекций являются нарушения в деятельности иммунной системы. В процессе исследования выявлены изменения в клеточном иммунитете, свидетельствующие о наличии супрессии Т - клеточного звена и наличии диссиммуноглобулинемии. Выявлено, что наиболее выраженные изменения в системе клеточного и гумopaльного иммунитета обнаружены у больных с хроническим течением инфекционного процесса.

...

В результате проведенного исследования установлено, что одними из ведущих патогенетических факторов течения пoлoвых инфекций являются нарушения в деятельности иммунной системы. В процессе исследования выявлены изменения в клеточном иммунитете, свидетельствующие о наличии супрессии Т - клеточного звена и наличии диссиммуноглобулинемии. Выявлено, что наиболее выраженные изменения в системе клеточного и гумopaльного иммунитета обнаружены у больных с хроническим течением инфекционного процесса.

...

17 04 2024 12:23:29

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

16 04 2024 22:36:25

Статья в формате PDF

262 KB...

Статья в формате PDF

262 KB...

14 04 2024 8:33:45

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

13 04 2024 1:13:39

Статья в формате PDF

280 KB...

Статья в формате PDF

280 KB...

12 04 2024 14:18:20

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

11 04 2024 12:52:49

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

10 04 2024 13:43:38

Статья в формате PDF

315 KB...

Статья в формате PDF

315 KB...

09 04 2024 1:22:34

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

08 04 2024 6:14:34

Статья в формате PDF

258 KB...

Статья в формате PDF

258 KB...

07 04 2024 0:55:39

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

06 04 2024 11:39:23

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

05 04 2024 17:10:35

04 04 2024 4:44:19

02 04 2024 11:12:42

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

01 04 2024 13:47:56

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

30 03 2024 17:35:39

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

29 03 2024 10:42:53

Таблетки должны быть без таких дефектов, как отколотые края, трещины, изменение окраски и загрязнения. В настоящее время в таблеточном производстве применяют следующие вспомогательные вещества: наполнители, связующие, разрыхляющие, и др.

Наполнители (Авицел) предназначены для получения таблеток необходимого размера при малом содержании действующего вещества.

Связующие (Плаздон, коллидон) добавляются в сухом виде или жидком состоянии в качестве вспомогательных веществ для осуществления грануляции или для сцепления частиц при прямом прессовании.

Разрыхляющие (Плаздон XL, коллидон CL) добавляют к таблеткам для улучшения их распадаемости при контактировании со средой ЖКТ.

...

Таблетки должны быть без таких дефектов, как отколотые края, трещины, изменение окраски и загрязнения. В настоящее время в таблеточном производстве применяют следующие вспомогательные вещества: наполнители, связующие, разрыхляющие, и др.

Наполнители (Авицел) предназначены для получения таблеток необходимого размера при малом содержании действующего вещества.

Связующие (Плаздон, коллидон) добавляются в сухом виде или жидком состоянии в качестве вспомогательных веществ для осуществления грануляции или для сцепления частиц при прямом прессовании.

Разрыхляющие (Плаздон XL, коллидон CL) добавляют к таблеткам для улучшения их распадаемости при контактировании со средой ЖКТ.

...

27 03 2024 23:34:37

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

25 03 2024 18:46:54

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

24 03 2024 15:35:39

Статья в формате PDF

146 KB...

Статья в формате PDF

146 KB...

23 03 2024 6:19:31

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

22 03 2024 13:48:44

Статья в формате PDF

276 KB...

Статья в формате PDF

276 KB...

21 03 2024 2:39:34

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

20 03 2024 9:58:41

Статья в формате PDF

245 KB...

Статья в формате PDF

245 KB...

19 03 2024 10:36:49

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

18 03 2024 20:28:15

Статья в формате PDF

273 KB...

Статья в формате PDF

273 KB...

17 03 2024 17:20:42

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

16 03 2024 3:31:14

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::