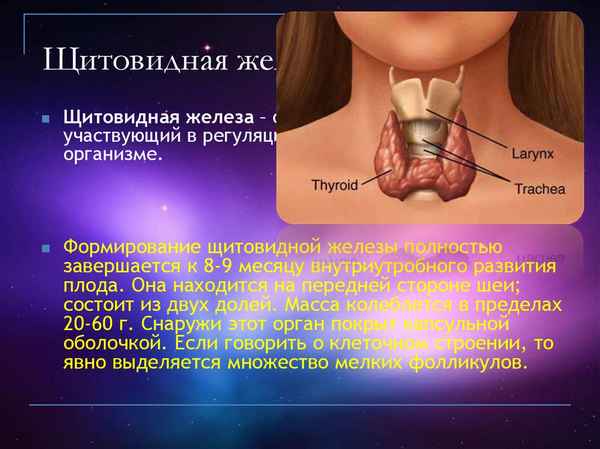

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИМУСА И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА

иммунноэндокринной системе. Однако, работ, демонстрирующих морфологическую взаимосвязь, особенно на макроскопическом уровне, крайне мало и они неубедительны.

Целью настоящего исследования явился изучение морфологической взаимосвязи тимуса и щитовидной железы на макроскопическом уровне с учётом долевого строения, асимметрии органов и пoлoвoго диморфизма.

Материалом послужили 173 пары тимусов и щитовидных желез, взятые от трупов взрослых людей 15-90 лет. На отпрепарированном трупном материале проводились описание и замеры 24 габаритных параметров органов. На основании полученных данных проводилось сравнение их морфологического строения.

Результаты исследования долевого строения тимуса и щитовидной железы показали, что наиболее хаpaктерным является сочетание двухдолевого тимуса и щитовидной железы, имеющей две доли и перешеек. Такое строение имеют 22,4% всех пар органов. В 16,7% случаев встречается сочетание двухдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы без перешейка и пирамидной доли, в 14,9% двухдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы с перешейком и пирамидной долей. Несколько реже встречается сочетание трёхдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы с перешейком в 10,9% и в 10,3% двухдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы с пирамидной долей. У женщин наиболее типичное сочетание двухдолевого тимуса и щитовидной железы, имеющей две доли и перешеек, встречается в 23,2% случаев, в 17,4% сочетание двухдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы без перешейка и пирамидной доли и в 15,1% трёхдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы с перешейком. У мужчин доля пар органов, включающих двухдолевой тимус и двухдолевую щитовидную железу с перешейком, составляет 21,6%. На второе место по частоте встречаемости выходит сочетание двухдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы с перешейком и пирамидной долей (18,1%) и в 15,9% наблюдается сочетание двухдолевого тимуса и двухдолевой щитовидной железы без перешейка и пирамидной доли.

Изучение сочетания асимметрии по объёму долей показало, что для пары органов тимус-щитовидная железа наиболее часто встречаемым является сочетание левосторонней асимметрии тимуса с правосторонней асимметрией щитовидной железы, которое наблюдается в 53,2% всех случаев. В 25% случаев встречается правосторонняя асимметрия тимуса в сочетании с правосторонней асимметрией щитовидной железы, в 13,5 % левосторонняя асимметрия тимуса и щитовидной железы, а правосторонняя асимметрия тимус сочетается с левосторонней асимметрией щитовидной железы в 8,1%. Пoлoвые различия в данном случае выражаются в том, что у женщин типичное сочетание левосторонней асимметрии тимуса с правосторонней асимметрией щитовидной железы встречается в 58,7% случаев, а у мужчин - в 46,8%. Соответственно у женщин на 5,6% реже наблюдается сочетание левосторонней асимметрии тимуса и щитовидной железы, на 2,7% сочетание правосторонней асимметрии тимуса с правосторонней асимметрией щитовидной железы и на 3,6% правосторонней асимметрии тимуса и левосторонней асимметрией щитовидной железы. Корреляционные связи между изученными макропараметрами двух органов в общей выборке в 100% случаев слабые. При анализе связей макропараметров тимуса и щитовидной железы человека с учётом пола и асимметрии корреляционные связи увеличиваются до умеренных (r = 0,3 - 0,69) и сильных (r = 0,7 - 1).

Таким образом, морфологическая взаимосвязь тимуса и щитовидной железы человека на макроскопическом уровне хаpaктеризуются преобладанием сочетания двухдолевого тимуса и щитовидной железы, имеющей две доли и перешеек, а также типичным соотношением левосторонней асимметрии тимуса с правосторонней асимметрией щитовидной железы. Анализ корреляционных связей между макропараметрами двух органов выявил необходимость учитывать долевое строение, пол и асимметрию.

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

26 04 2024 23:40:38

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

25 04 2024 6:39:15

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

24 04 2024 14:53:29

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

23 04 2024 22:16:46

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

22 04 2024 17:16:42

21 04 2024 16:46:32

Статья в формате PDF

250 KB...

Статья в формате PDF

250 KB...

19 04 2024 16:14:30

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

18 04 2024 6:56:30

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

17 04 2024 4:34:17

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

16 04 2024 13:50:36

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

15 04 2024 14:36:46

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

13 04 2024 15:54:25

Статья в формате PDF

275 KB...

Статья в формате PDF

275 KB...

12 04 2024 21:45:50

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

11 04 2024 14:27:27

Статья в формате PDF

358 KB...

Статья в формате PDF

358 KB...

10 04 2024 2:22:41

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

09 04 2024 3:47:51

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

08 04 2024 7:47:39

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

07 04 2024 13:21:14

Статья в формате PDF

243 KB...

Статья в формате PDF

243 KB...

06 04 2024 2:45:15

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

05 04 2024 5:22:26

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

03 04 2024 21:25:38

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

02 04 2024 19:57:21

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

01 04 2024 23:42:54

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

31 03 2024 16:41:22

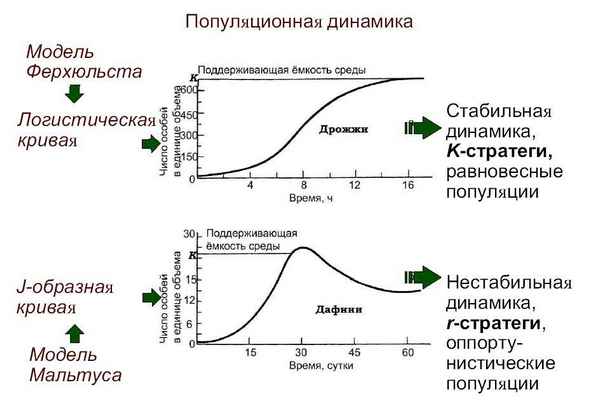

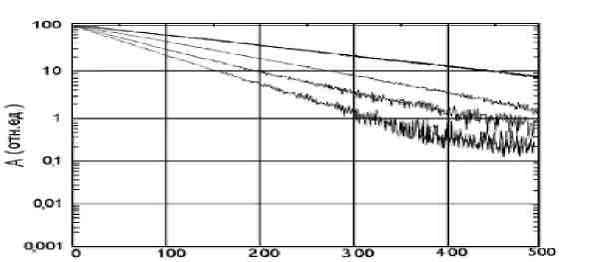

Инженерная рационализация лесопользования предполагает активное применение достижений древесиноведения. Фундаментальные достижения в этой области вполне могут быть применены в исследованиях свойств живой древесины растущих деревьев. Доказательство биотехнического принципа в данной статье выполнено на основе моделирования экспериментальных данных профессора Б.Н.Уголева по деформативности древесины при действии усилий поперек волокон.

...

Инженерная рационализация лесопользования предполагает активное применение достижений древесиноведения. Фундаментальные достижения в этой области вполне могут быть применены в исследованиях свойств живой древесины растущих деревьев. Доказательство биотехнического принципа в данной статье выполнено на основе моделирования экспериментальных данных профессора Б.Н.Уголева по деформативности древесины при действии усилий поперек волокон.

...

30 03 2024 15:44:10

Статья в формате PDF

261 KB...

Статья в формате PDF

261 KB...

29 03 2024 3:24:45

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

28 03 2024 16:23:18

Анализ собственных и опубликованных материалов в отечественной и зарубежной литературе приводит к выводу о возможности организма рыб противостоять негативному влиянию экзотоксикантов. Реальной основой сопротивляемости организма является биокатализ. В этих процессах изменение активности ферментов следует рассматривать в качестве первичной реакции биологически активных веществ, направленной на детоксикацию чужеродных соединений.

...

Анализ собственных и опубликованных материалов в отечественной и зарубежной литературе приводит к выводу о возможности организма рыб противостоять негативному влиянию экзотоксикантов. Реальной основой сопротивляемости организма является биокатализ. В этих процессах изменение активности ферментов следует рассматривать в качестве первичной реакции биологически активных веществ, направленной на детоксикацию чужеродных соединений.

...

27 03 2024 2:40:32

Методом Н+ЯМР-релаксации изучены межмолекулярные взаимодействия в гелях крахмала в молочной среде. Установлены зависимости скоростей поперечной и продольной релаксаций протонов от концентрации крахмала для водных и молочных систем. Казеин синергетически влияет на гелеобразующую способность крахмала, который иммобилизует воду в молочной среде более активно, чем в водной. На основании исследований температурной зависимости поперечной релаксации доказано образование комплексного геля, представляющего собой сетку из спиральных молекул крахмала, в ячейки которой включены мицеллы и субмицеллы казеина.

...

Методом Н+ЯМР-релаксации изучены межмолекулярные взаимодействия в гелях крахмала в молочной среде. Установлены зависимости скоростей поперечной и продольной релаксаций протонов от концентрации крахмала для водных и молочных систем. Казеин синергетически влияет на гелеобразующую способность крахмала, который иммобилизует воду в молочной среде более активно, чем в водной. На основании исследований температурной зависимости поперечной релаксации доказано образование комплексного геля, представляющего собой сетку из спиральных молекул крахмала, в ячейки которой включены мицеллы и субмицеллы казеина.

...

26 03 2024 19:44:54

Статья в формате PDF

242 KB...

Статья в формате PDF

242 KB...

25 03 2024 9:19:29

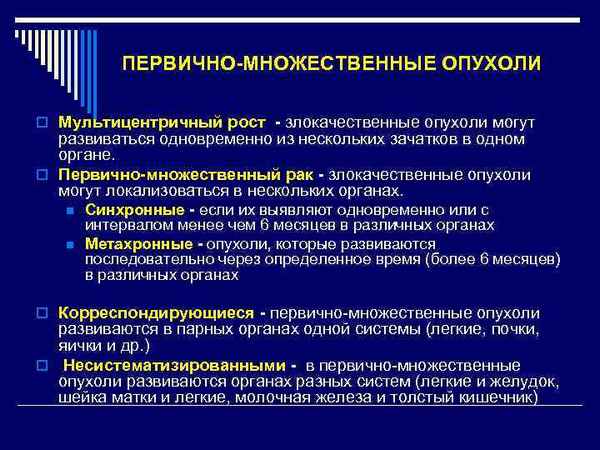

Представлено описание клинического наблюдения больного 68 лет, с первично-множественным paком кожи, у которого диагностировано 288 опухолевых очагов, 67 из которых пролечено различними методами, такими как кототкодистанционная рентгенотерапия, хирургическое иссечение, криодеструкция.

...

Представлено описание клинического наблюдения больного 68 лет, с первично-множественным paком кожи, у которого диагностировано 288 опухолевых очагов, 67 из которых пролечено различними методами, такими как кототкодистанционная рентгенотерапия, хирургическое иссечение, криодеструкция.

...

24 03 2024 0:12:21

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

23 03 2024 5:47:40

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

22 03 2024 1:40:49

Статья в формате PDF 278 KB...

21 03 2024 14:37:33

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

20 03 2024 8:51:39

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

19 03 2024 1:55:27

Статья в формате PDF

258 KB...

Статья в формате PDF

258 KB...

18 03 2024 15:37:23

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::