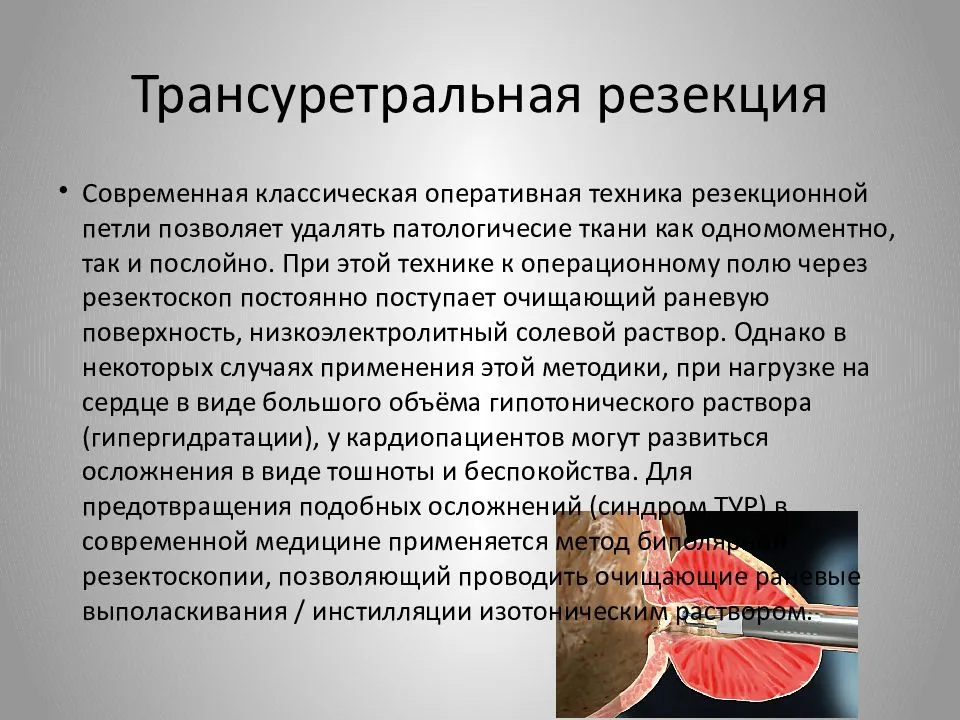

Анализ осложнений при трaнcуретральной резекции простаты и мочевого пузыря

Цель работы. Оценить эффективность и осложнения трaнcуретральной резекции (ТУР) в урологической пpaктике при заболеваниях простаты и мочевого пузыря.

Материал и методы. Нами проанализированы истории болезней 93 пациентов старше 62 лет (средний возраст 73,3 года), у которых при стационарном обследовании выявлены: доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) у 65 (69,89 %), paк мочевого пузыря (РМП) у 15 (16,13 %), paк предстательной железы (РПЖ) у 9 (9,68 %), склероз предстательной железы (СПЖ) у 4 (4,30 %) человек.

В группе больных с ДГПЖ первая стадия гиперплазии имелась у 5 (5,38 %), вторая стадия- у 57 (61,29 %) и третья стадия - у 3 (3,23 %)пациентов. Предстательная железа увеличена при ректальном исследовании у 75,27 % (70 человек), в том числе, резко увеличена - у 9,68 % (9 человек), не увеличена - у 21,51 % (20 больных). Остаточная моча (объемом более 60 мл) определялась у 65 (69,89 %) пациентов.

Больные предъявляли жалобы на: вялую струю мочи в 52 (55,91 %), никтурию до 3 - 4 раз в 37 (39,78%), затруднённое в 38 (40,86%), учащённое мочеиспускание в 17 (18,28 %), ноющие боли над лоном в 19 (20,43 %), невозможность самостоятельного мочеиспускания в 19 -(20,43 %), рези в уретре в 12 - (12,9 %), макрогематурию (инициальная, терминальная, тотальная) в 7 - (7,53 %) случаях.

При поступлении у ряда пациентов имелись осложнения ДГПЖ в виде: острой задержки мочеиспускания в 20,43 % (19 больных), цистолитиаза в 8,6 % (8 человек), простатолитиаз в 2,15% (2 пациента), орхоэпидидимит в 1,08 % (1наблюдение). 11 (11,83 %) больным ранее по поводу острой задержки мочеиспускания по разным причинам была наложена цистостома.

Результаты. Всем пациентам выполнена ТУР: ДГПЖ - 73 (78,49 %), опухоли мочевого пузыря - 16 (17,2 %). Структура послеоперационных диагнозов выглядела следующим образом: ДГПЖ у 61 (65,59 %), paк мочевого пузыря (РМП) у 12 (12,9 % ), paк предстательной железы (РПЖ) у 12 (12,9 %), склероз предстательной железы (СПЖ) у 4 (4,3 %), папиллома мочевого пузыря у 4 (4,3 %) человек. Интраоперационно наблюдали: эpeкцию пoлoвoго члeна у 9 (9,68%), повреждение уретры в виде слущивания слизистого слоя у 5 (5,38 %), закрытую перфорацию капсулы у 3 (3,23 %).

В послеоперационном периоде отметили дизурию у 27 (29,03 %), незначительную раннюю гематурию в течение 5 - 7 дней у 16 (17,2 %), электроожоги слизистой уретры у 9 (9,68 %). У 3 (3,23 %) больных при гладком течении послеоперационного периода на 7 - 14 день возникала гематурия без сгустков, связанная с отторжением струпа из задней уретры и купированная консервативными мероприятиями. Инфекционно- воспалительные осложнения (обострение хронического пиелонефрита, цистит, острый эпидидимоорхит) отметили у 4 (4,3 %) пациентов. Недержание мочи в результате травмы сфинктера мочевого пузыря, фиброза простатических периуретральных тканей выявлено у 2 (2,15 %). Стриктура уретры вследствие механической травмы и возникшего затем воспаления возникла у 1 (1,08 %). Летальность составила 1,08 % (один пациент умер вследствие тромбоэмболии легочной артерии на фоне тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности).

Заключение. ТУР при заболеваниях нижних мочевых путей позволяет снизить травматичность вмешательства и количество осложнений с учетом косметического эффекта, восстановить мочеиспускание у больного с интеркуррентными заболеваниями, осуществить при необходимости повторную операцию без повышенного риска, сократить сроки пребывания в стационаре, снизить инвалидизацию и уменьшить реабилитационный период.

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

17 04 2024 23:51:42

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

16 04 2024 23:47:38

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

15 04 2024 9:37:26

С целью проверки космологических и геологических теорий всё больший интерес вызывают измерения аномалий: увеличение радиусов орбит планет, увеличение радиусов планет, замедление вращения планет. Технические возможности таких измерений имеются. Эмпирическая Теория Вселенной позволяет легко вычислять указанные аномалии. В статье показан метод расчёта аномалий и некоторые результаты для планет Солнечной системы. Сравнение расчёта с уже имеющимися измерениями (удаление Луны от Земли, удаление Земли от Солнца, замедление вращения Земли) показывает хорошее согласие расчёта и измерения.

...

С целью проверки космологических и геологических теорий всё больший интерес вызывают измерения аномалий: увеличение радиусов орбит планет, увеличение радиусов планет, замедление вращения планет. Технические возможности таких измерений имеются. Эмпирическая Теория Вселенной позволяет легко вычислять указанные аномалии. В статье показан метод расчёта аномалий и некоторые результаты для планет Солнечной системы. Сравнение расчёта с уже имеющимися измерениями (удаление Луны от Земли, удаление Земли от Солнца, замедление вращения Земли) показывает хорошее согласие расчёта и измерения.

...

14 04 2024 2:10:14

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

13 04 2024 18:20:37

На основе сухого экстpaкта полученного из растительного сбора (солодка гoлая, софора японская, календула лекарственная) были приготовлены три композиции в виде гранул, которые отличаются количеством склеивающего вещества – прополиса. Выбор вспомогательных веществ был подтвержден и обоснован в опытах in vitro, in vivo, in situ.

...

На основе сухого экстpaкта полученного из растительного сбора (солодка гoлая, софора японская, календула лекарственная) были приготовлены три композиции в виде гранул, которые отличаются количеством склеивающего вещества – прополиса. Выбор вспомогательных веществ был подтвержден и обоснован в опытах in vitro, in vivo, in situ.

...

11 04 2024 5:19:50

Данная статья представляет собой введение к программе поиска эмпирических закономерностей развития цивилизации. Первая закономерность получена по результатам научных оценок возраста Вселенной данным с момента зарождения науки до настоящего времени. Замысел программы и первая закономерность из этой программы появилась благодаря полученным физическим результатам. Современная физическая теория показывает, что предсказуема и поддаётся расчёту вся цепочка эволюции от образования Вселенной и Солнечной системы до эволюции планет земной группы. В данной статье в популярной форме излагаются основы физической теории, позволяющей описывать физические хаpaктеристики каждой из планет земной группы. Эволюция физических хаpaктеристик планет показывает условия возникновения и направление развития жизни на Земле. Если вся эта цепочка поддаётся расчёту, то можно допустить предсказуемость эволюции цивилизации и существование строгих социально-экономических законов.

...

Данная статья представляет собой введение к программе поиска эмпирических закономерностей развития цивилизации. Первая закономерность получена по результатам научных оценок возраста Вселенной данным с момента зарождения науки до настоящего времени. Замысел программы и первая закономерность из этой программы появилась благодаря полученным физическим результатам. Современная физическая теория показывает, что предсказуема и поддаётся расчёту вся цепочка эволюции от образования Вселенной и Солнечной системы до эволюции планет земной группы. В данной статье в популярной форме излагаются основы физической теории, позволяющей описывать физические хаpaктеристики каждой из планет земной группы. Эволюция физических хаpaктеристик планет показывает условия возникновения и направление развития жизни на Земле. Если вся эта цепочка поддаётся расчёту, то можно допустить предсказуемость эволюции цивилизации и существование строгих социально-экономических законов.

...

10 04 2024 15:37:53

Статья в формате PDF

188 KB...

Статья в формате PDF

188 KB...

05 04 2024 14:13:59

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

04 04 2024 10:57:24

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

02 04 2024 15:46:32

Статья в формате PDF

145 KB...

Статья в формате PDF

145 KB...

01 04 2024 19:52:55

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

31 03 2024 14:18:52

Статья в формате PDF

234 KB...

Статья в формате PDF

234 KB...

30 03 2024 8:37:40

Статья в формате PDF 111 KB...

29 03 2024 7:46:34

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

28 03 2024 12:15:41

27 03 2024 8:40:42

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

26 03 2024 22:26:53

Статья в формате PDF

175 KB...

Статья в формате PDF

175 KB...

25 03 2024 6:14:26

Статья в формате PDF

258 KB...

Статья в формате PDF

258 KB...

24 03 2024 23:42:22

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

23 03 2024 8:36:34

22 03 2024 0:26:15

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

21 03 2024 0:58:38

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

20 03 2024 7:14:35

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

19 03 2024 18:36:28

Статья в формате PDF

142 KB...

Статья в формате PDF

142 KB...

18 03 2024 15:20:54

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

16 03 2024 23:12:39

Статья в формате PDF

255 KB...

Статья в формате PDF

255 KB...

15 03 2024 2:54:21

Статья в формате PDF

225 KB...

Статья в формате PDF

225 KB...

14 03 2024 15:36:27

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

13 03 2024 14:21:34

Статья в формате PDF

284 KB...

Статья в формате PDF

284 KB...

12 03 2024 15:11:19

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

11 03 2024 12:28:48

Статья в формате PDF

214 KB...

Статья в формате PDF

214 KB...

10 03 2024 12:16:14

В данной статье раскрывается содержание таких понятий, как духовность и религиозность. Анализ названных понятий проходит в контексте рассмотрения самопознания в качестве особого вида деятельности человека. Автором также предлагаются критерии, согласно которым человек может определять степень развития своего сознания.

...

В данной статье раскрывается содержание таких понятий, как духовность и религиозность. Анализ названных понятий проходит в контексте рассмотрения самопознания в качестве особого вида деятельности человека. Автором также предлагаются критерии, согласно которым человек может определять степень развития своего сознания.

...

09 03 2024 23:18:10

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::