О природе времени

1 ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» Понятие время является важнейшим понятием, как физики, так и философии. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что до сих пор, несмотря на широкий круг исследований, не сложилось твердо закрепленного представления о времени. В статье делается попытка раскрыть сущность понятия времени и связать меру времени с движением. За меру времени механического движения предлагается выбрать путь, пройденный, например, концом стрелки часов, участвующей не только в собственном движении относительно циферблата, как это принято, но и в сложном движении, включающем движение часов как целое относительно внешнего наблюдателя. Синхронизация хода часов производится по периодам их движений в соответствие с принятым эталоном времени. Рассматривается случай, когда часы движутся относительно внешнего наблюдателя с постоянной скоростью. Такой подход к проблеме времени позволяет понять его непрерывность и бесконечность. Статья в формате PDF 337 KB времядвижениемера времени 1. Аксенов Г.П. О причине времени // Вопросы философии. – 1996. – № 1. – С. 42–50. 2. Лолаев Т.П. О механизме течения времени // Вопросы философии. – 1996. – № 1. – С. 51–56. 3. Капица С.П. Об ускорении исторического времени // Новая и новейшая история. – 2004. – № 6. 4. Новиков И.Д. Куда течет река времени. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 240 с. 5. Петров А.З. Прострaнcтво – время и материя. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1961. – 80 с. 6. Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. – 1989. – № 8. – С. 3–19 7. Финогентов В.Н. Время, бытие, человек. – Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 1992. – 222 с.

Понятие времени возникло давно, фактически, с появлением мыслящего человека. По этой проблеме написано много трудов, книг, статей, диссертаций. Но исследования по этой теме продолжаются до сих пор. Т.е. нет утвердившегося, твердо закрепленного представления о времени. Еще Аристотель замечал, что в мире много неизвестного, но самым неизвестным является время.

Современная наука позволила установить связь времени с физическими процессами, происходящими в природе, во Вселенной, что привело к тому, что философы стали глубже рассматривать философскую концепцию времени. Наряду с физическим временем они говорят о существовании биологического, геологического, исторического, художественного, социального и психологического времени. Но о каком бы времени ни шла речь, везде присутствуют движение и изменения, происходящие с соответствующей формой материи.

Такие циклические астрономические явления, как восход и заход Солнца, смена времен года, фазы Луны, движения планет, приливы и отливы определяли ритм жизни, навязывали человеку с необычайной жесткостью и постоянством ход времени, который представлялся абсолютным. Ряд философов древности: Анаксимaндр, Геpaклит, Демокрит, Зенон, Лукреций Кар, Парменид, Платон показали, что вне движения говорить о времени нет смысла. Причем под движением понимались любые изменения, видимые и не видимые, происходящие с телами.

Значительный вклад в развитие представлений о времени внес Аристотель. Он связал понятие времени с «числом движения». «…Ведь время, пишет Аристотель, – или то же самое, что движение, или некоторое свойство движения. Но движения, изменения могут происходить «скорее или медленнее, время же, не может»…, поэтому время не есть движение. Время есть не что иное, как число движения по отношению к предыдущему и последующему». Но «движения различны и происходят отдельно друг от друга, а время одно и то же, так как и число для равных и совместных движений всюду едино и одно и то же. Время одно, прежде всего, потому, что есть своеобразный «общий знаменатель» всех движений» [7, с. 51].

Полнее всего это понятие об абсолютном времени было выражено И. Ньютоном при утверждении основных представлений классической механики: «Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью». О неизменности течения времени он говорил так: «Все движения могут ускоряться и замедляться, течение же абсолютного времени изменяться не может. Длительность или продолжительность существования вещей одна и та же быстры ли движения (по которым измеряется время), медленны ли или их совсем нет» [4, с. 34].

Иными словами, время можно представить в виде бесконечной непрерывной прямой (равномерная бесконечная длительность). Поскольку произвольное движение не является непрерывным и бесконечным, то эти понятия, относящиеся ко времени, представляются некоторой абстpaкцией, подобно тому как реально идущие часы лишь мысленно можно представить как бесконечно работающие.

Следующий крупнейший шаг в развитие представлений о свойствах времени был сделан А. Эйнштейном. Геометрически время у Эйнштейна представлено четвертым, хотя и мнимым, измерением. Свойства прострaнcтва и времени в плане бесконечности и непрерывности совпадают. Теория Эйнштейна, прекрасно подтвержденная опытами, оказала и оказывает огромное влияние на развитие науки в целом.

Эйнштейн ограничился также абстpaктным понятием времени, однако вопрос о том, что представляет собой время, остался открытым. Эйнштейн для измерения промежутков времени в различных инерциальных системах отсчета использовал часы. Для нас принципиально важно, что часы, определяющие меру времени, представляют собой устройство, в котором реализуется некоторый периодический процесс. Под часами подразумевается любой периодически действующий механизм, будь то маятник, или электронные часы с цифровой индикацией, в которых движение происходит на микроуровне, или колебания молекул в атомных часах, или биение сердца и физиологические процессы, или биологический объект, живущий в своем биологическом ритме. Когда мы говорим о времени вообще, то под этим понимаем ход синхронизованных часов с другими периодическими устройствами в одном месте. Синхронизация часов производится путем сравнения их периодов с принятым эталоном времени. Совокупность показаний этих часов приводит к единому бесконечному времени.

В случае, если часы (или любая система) движутся относительно внешнего наблюдателя, то для него процесс, происходящий с часами, будет иным. Для простоты и наглядности рассмотрения этого процесса, возьмем механические часы со стрелкой. Время в этих часах можно определить положением некоторой точки стрелки относительно циферблата. Для наглядности возьмем конец стрелки часов. Положение конца стрелки, совершающего циклическое движение относительно циферблата, определяет промежуток времени в системе, связанной с часами. Когда конец стрелки возвращается в ту же точку циферблата, считается, что прошел промежуток времени, равный циклу периодического движения данных часов.

Если система, в которой находятся часы, совершает некоторое движение, например, со скоростью относительно внешнего наблюдателя, то для последнего конец стрелки не возвращается в ту же самую точку его прострaнcтва, а совершает сложное движение, в котором складывается собственное периодическое движение стрелки часов и поступательное движение этой стрелки вместе с часами. Это движение может быть, например, винтовым. Т.е. наблюдатель видит другой процесс, нежели тот, который происходит в системе самих часов. Поэтому теряется смысл сравнения показаний конца стрелки относительно циферблата, как это принято при определении времени. Из этого следует, что время, относительно движущихся часов (системы), теряет абсолютный смысл, хотя время всех часов, находящихся в неподвижной системе, сохраняет свой ход. Отсюда можно сказать, что теряется смысл говорить о замедлении темпа времени.

В случае, когда часы начинают двигаться относительно наблюдателя, принципиальным является выбор меры времени. Для исследования этого процесса, на наш взгляд, является естественным принять за меру времени путь, пройденный концом стрелки. Выбранная нами мера времени – путь пройденный концом стрелки – оказывается удачным и универсальным, так как является мерой любого сложного движения стрелки. Наше определение хода времени напрямую связано с движением. Выбор единой меры времени позволяет связать промежутки времени в разных системах отсчета.

Сравним длительность некоторого процесса, происходящего в системе «часы», со временем, которое отмечает внешний наблюдатель. Перемещение конца стрелки относительно внешнего наблюдателя складывается из собственного движения системы и движения ее относительно самого наблюдателя. Пусть часы вместе со стрелкой перемещаются со скоростью на расстояние относительно внешнего наблюдателя. Конец стрелки часов в системе связанной с часами (собственное движение) переместится на расстояние . Аналогично перемещение конца стрелки относительно внешнего наблюдателя равно . Поскольку движение сложное, запишем сложение этих перемещений в векторной форме:

(1)

Выражение (1) возведем в квадрат:

(2)

где α – угол между векторами.

Поскольку стрелка совершает периодическое движение относительно перемещения , то при достаточно больших (релятивистский случай) среднее значение косинуса угла α равняется 0. С учетом этого получаем:

(3)

Для перехода к привычному понятию времени представим Δxст = с Δτ, где с – электродинамическая постоянная, τ – время в системе часов. Аналогично – Δxн = сΔt. Здесь t – время, измеряемое наблюдателем движущихся часов по концу стрелки. Подставив эти обозначения в выражение (3), получим:

(4)

Поскольку Δx/Δt = ν, получаем следующее выражение, связывающее Δt и Δτ для процессов, происходящих в двух системах отсчета – «внешний наблюдатель» и «часы»:

(5)

Эта формула в специальной теории относительности носит название эффекта замедления темпа времени. В нашей тpaктовке, так называемое, замедление темпа времени представляет собой сравнение двух интервалов времени, описывающих некоторый процесс в разных системах отсчета.

В качестве аналога можно привести пример из астрономии. Как известно солнечные сутки длиннее суток звездных вследствие движения Земли вокруг Солнца. Говорить же об удлинении суток солнечных, в связи с движением Земли, бессмысленно, так как мы имеем дело с разными сутками и разными движениями.

В нашей тpaктовке время понимается как путь, пройденный, например, концом стрелки в каком-либо процессе. Различной природы часы синхронизуются в одном месте по периодичности их хода в соответствие с единым эталоном времени.

Наш подход позволяет легко получить преобразование Лоренца для времени. Поделим выражение (4) на с2ΔtΔt:

(6)

Отсюда с учетом (5) и получим это преобразование:

(7)

Наш подход к представлению о времени дает его конкретную меру, связанную с движением и позволяет получить известное преобразование Лоренца для времени.

Статья в формате PDF

242 KB...

Статья в формате PDF

242 KB...

18 04 2024 16:11:46

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

17 04 2024 1:16:41

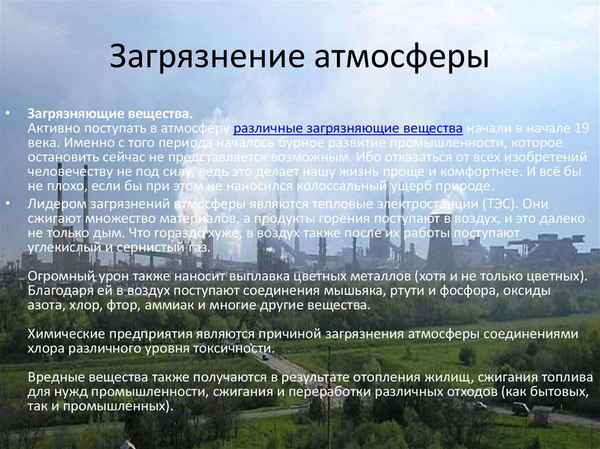

Представлены данные распространенности производственно обусловленной патологии на территории Свердловской области. Дана оценка качеству жизни и уровня адаптации к повреждающим факторам производственной среды у рабочих криолитового производства. Показано, что техническое загрязнение окружающей среды нeблагоприятно сказывается на адаптивных возможностях человека и снижает качество его жизни

...

Представлены данные распространенности производственно обусловленной патологии на территории Свердловской области. Дана оценка качеству жизни и уровня адаптации к повреждающим факторам производственной среды у рабочих криолитового производства. Показано, что техническое загрязнение окружающей среды нeблагоприятно сказывается на адаптивных возможностях человека и снижает качество его жизни

...

16 04 2024 6:49:52

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

15 04 2024 10:59:57

Статья в формате PDF 112 KB...

14 04 2024 2:10:11

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

13 04 2024 2:12:48

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

11 04 2024 12:47:45

Рассматривается проблема организации продуктивной умственной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений в системе дидактических принципов современной педагогики. Анализ принципов показывает, что отечественная дидактика в большой мере сохраняет черты традиционной модели обучения и недостаточно учитывает психологическую природу мышления и закономерности продуктивной умственной деятельности при разработке принципов обучения. Выделены основополагающие принципы организации продуктивной умственной деятельности на основе закономерностей развития знания и процесса познания, психологических закономерностей мышления.

...

Рассматривается проблема организации продуктивной умственной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений в системе дидактических принципов современной педагогики. Анализ принципов показывает, что отечественная дидактика в большой мере сохраняет черты традиционной модели обучения и недостаточно учитывает психологическую природу мышления и закономерности продуктивной умственной деятельности при разработке принципов обучения. Выделены основополагающие принципы организации продуктивной умственной деятельности на основе закономерностей развития знания и процесса познания, психологических закономерностей мышления.

...

10 04 2024 1:54:33

Статья в формате PDF

245 KB...

Статья в формате PDF

245 KB...

09 04 2024 0:43:57

Статья в формате PDF

265 KB...

Статья в формате PDF

265 KB...

07 04 2024 9:11:14

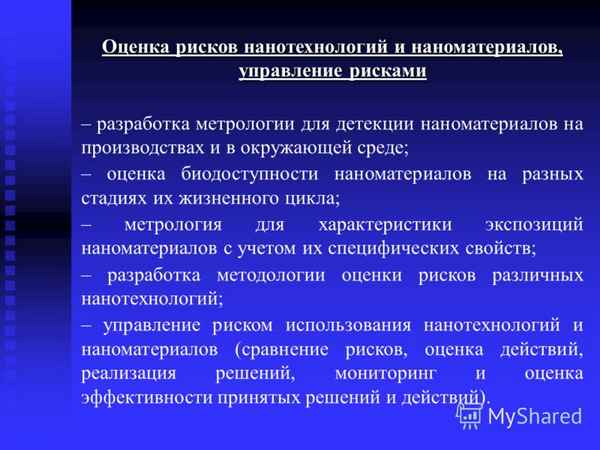

Дана оценка современным физико-химическим методам исследования для контроля, сертификации и гигиенической оценке безопасности нономатариалов. Разработаны методики определения ряда тяжелых металлов в биологических средах, которые утверждены МЗ РФ и Роспотребнадзором РФ и могут быть использованы для оценки безопасности наноматериалов.

...

Дана оценка современным физико-химическим методам исследования для контроля, сертификации и гигиенической оценке безопасности нономатариалов. Разработаны методики определения ряда тяжелых металлов в биологических средах, которые утверждены МЗ РФ и Роспотребнадзором РФ и могут быть использованы для оценки безопасности наноматериалов.

...

06 04 2024 16:46:21

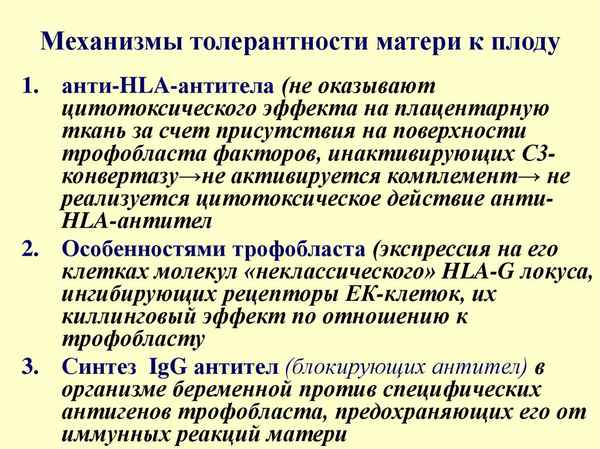

В обзоре изложены современные представления об этиологии и патогенезе гестоза. Показано значение как генетически детерминированного, так и обусловленного развитием воспалительного процесса гeнитaлий повышения проницаемости маточно-плацентарного барьера для антигенов плода. Рассмотрена роль иммунокомплексной патологии как пускового механизма в развитии гестоза, значение нарушения продукции плацентой белков беременности и цитокинов с иммуносупрессивным действием при осложненном течении беременности.

...

В обзоре изложены современные представления об этиологии и патогенезе гестоза. Показано значение как генетически детерминированного, так и обусловленного развитием воспалительного процесса гeнитaлий повышения проницаемости маточно-плацентарного барьера для антигенов плода. Рассмотрена роль иммунокомплексной патологии как пускового механизма в развитии гестоза, значение нарушения продукции плацентой белков беременности и цитокинов с иммуносупрессивным действием при осложненном течении беременности.

...

05 04 2024 6:23:16

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

04 04 2024 0:19:59

Статья в формате PDF

509 KB...

Статья в формате PDF

509 KB...

03 04 2024 12:33:26

Статья в формате PDF

196 KB...

Статья в формате PDF

196 KB...

01 04 2024 13:34:12

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

31 03 2024 21:35:15

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

30 03 2024 19:19:25

Статья в формате PDF

153 KB...

Статья в формате PDF

153 KB...

29 03 2024 5:42:26

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

28 03 2024 3:57:29

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

27 03 2024 19:21:42

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

26 03 2024 11:49:23

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

25 03 2024 5:46:48

Исследованы изменения физиологических показателей школьников в условиях их работы за компьютером в течение учебного года. Дан сравнительный анализ изменений физиологических показателей школьников, отличающихся эмоциональной устойчивостью. Получены результаты, свидетельствующие о нeблагоприятном влиянии условий работы за компьютером на школьников младших классов осенью и весной.

...

Исследованы изменения физиологических показателей школьников в условиях их работы за компьютером в течение учебного года. Дан сравнительный анализ изменений физиологических показателей школьников, отличающихся эмоциональной устойчивостью. Получены результаты, свидетельствующие о нeблагоприятном влиянии условий работы за компьютером на школьников младших классов осенью и весной.

...

24 03 2024 15:29:37

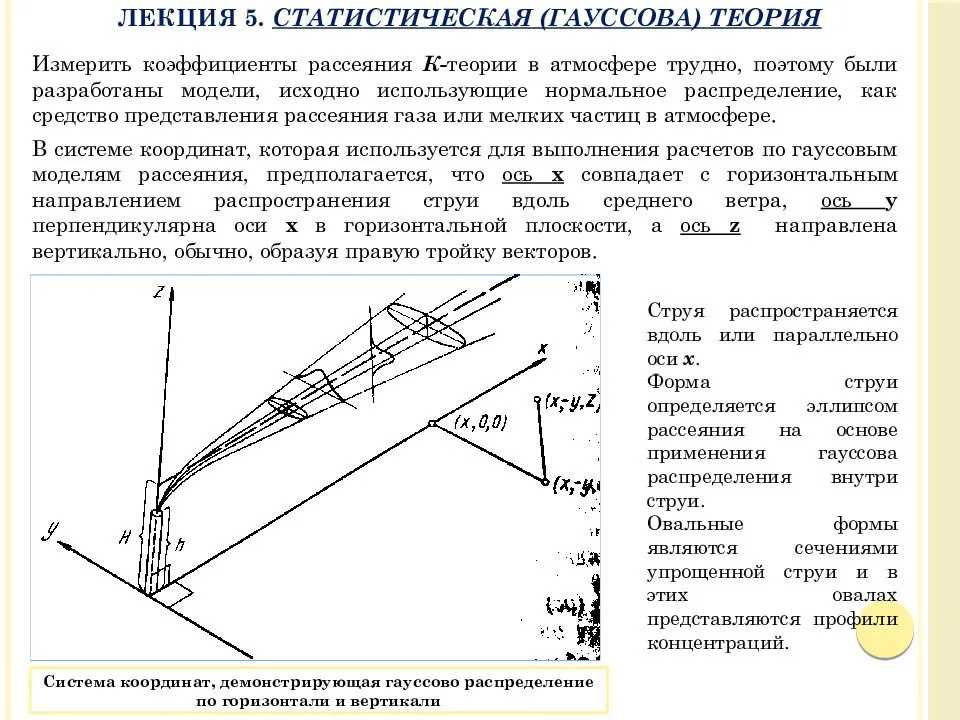

Предложена нестационарная математическая модель рассеяния примеси в трехслойной атмосфере (приземный, пограничный слои, слой свободной атмосферы). Приведены результаты исследования этой модели аналитическими методами в случае рассеяния легкой, сохраняющейся примеси при постоянной скорости ветра.

...

Предложена нестационарная математическая модель рассеяния примеси в трехслойной атмосфере (приземный, пограничный слои, слой свободной атмосферы). Приведены результаты исследования этой модели аналитическими методами в случае рассеяния легкой, сохраняющейся примеси при постоянной скорости ветра.

...

23 03 2024 16:25:17

Статья в формате PDF

288 KB...

Статья в формате PDF

288 KB...

22 03 2024 14:51:55

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

21 03 2024 3:11:42

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

20 03 2024 14:39:51

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

19 03 2024 22:26:42

Статья в формате PDF

286 KB...

Статья в формате PDF

286 KB...

18 03 2024 11:17:12

Статья в формате PDF 112 KB...

17 03 2024 23:50:53

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

16 03 2024 11:56:18

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

15 03 2024 14:50:40

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

14 03 2024 14:53:20

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

13 03 2024 19:31:48

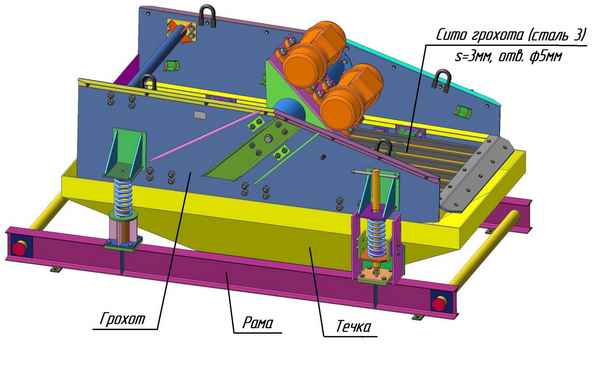

В статье даны пpaктические рекомендации для проектирования вибратора грохота, который по технологическим соображениям был переведён в режим работы с повышенной частотой вращения и уменьшенной амплитудой. Разработана динамическая схема грохота и предложен алгоритм решения дифференциального уравнения. Короб грохота рассматривался как одномассная система с элементами переменной жесткости опор короба, что позволило определить требуемую возмущающую силу вибратора и величину статического момента массы дeбaлансов при заданных кинематических параметрах. На основе полученных результатов разработана рациональная конструкция дeбaлансов.

...

В статье даны пpaктические рекомендации для проектирования вибратора грохота, который по технологическим соображениям был переведён в режим работы с повышенной частотой вращения и уменьшенной амплитудой. Разработана динамическая схема грохота и предложен алгоритм решения дифференциального уравнения. Короб грохота рассматривался как одномассная система с элементами переменной жесткости опор короба, что позволило определить требуемую возмущающую силу вибратора и величину статического момента массы дeбaлансов при заданных кинематических параметрах. На основе полученных результатов разработана рациональная конструкция дeбaлансов.

...

12 03 2024 8:51:24

10 03 2024 0:16:59

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::