ХАШАЕВ ЗАУР ХАДЖИ-МУРАДОВИЧ

Заур Хаджи-Мурадович Хашаев родился 30 марта 1936 г. в высокогорном ауле Тлюрутль-Могох Шамильского района Республики Дагестан. В 1962 г. окончил Дагестанский Государственный медицинский институт. Научной деятельностью начал заниматься еще со студенческой скамьи. Его доклад на студенческой конференции в 1959 г. на тему: «Лечение грибковых заболеваний в Дагестане» был отмечен Почетной Грамотой от обкома Профсоюзов медработников Дагестана. С 1962 по 1964 годы работал врачом-терапевтом в Министерстве охраны общественного порядка (ХОЗО МООП ДАССР). Настоящая научная деятельность З.Х.-М. Хашаева началась с момента поступления в конце 1964 г. в аспирантуру Института Биофизики АН СССР (г. Москва) и последующей работы в Институте проблем передачи информации РАН. З.Х.-М. Хашаев является известным специалистом в области проблем передачи информации на нейрональном и клеточном уровнях, построения информационных систем по принципам функционирования молекулярных структур. Исследование биофизических и биохимических процессов, принимающих участие в передаче информации с нервного окончания на эффекторную клетку до настоящего времени является одной из наиболее интенсивно разpaбатываемых проблем современной биологии. Процесс передачи информации на клеточном уровне по современным представлениям является цепью последовательных реакций, которая начинается с синтеза медиатора в пресинаптической части синапса и завершается в постсинаптической мембране изменением хода метаболических процессов, связанных с обеспечением ее функции.

З.Х.-М. Хашаевым разработаны методы исследования, позволяющие решить некоторые вопросы функционирования нервно-мышечного окончания, изучения механизма посредством которого поступающий к пресинаптической нервной терминали импульс вызывает освобождение медиатора, а также методы изучения механизма действия лекарственных препаратов на биологические и модельные мембраны. Одновременно, Хашаев З.Х.-М. поставил перед собой сложную задачу - попытаться понять и объяснить механизм передачи информации между клетками. Закодированные сообщения передаются в нервной системе одинаковыми электрическими импульсами. Смысл такого сообщения закодирован не только промежутками между этими импульсами, но и тем химическим веществом, которое выделяется из окончания нервного волокна в момент прихода нервного импульса. Научные и экспериментальные достижения З.Х.-М. Хашаева заключаются в широте использования нервно-мышечного препарата в качестве теста для изучения механизма действия таких фармакологических соединений, как супертоксиканты хлорфенольных соединений, местноанестезирующие и аналгезирующие вещества, психотропные и наркотические препараты. Результаты исследований доложены им лично на многих отечественных и международных форумах. Ученый богатой научной эрудиции З.Х.-М. Хашаев опубликовал также к настоящему времени и несколько публицистических книг: 1. «Меж двух миров», М., 2001; 2. «Пивной рай», М., 2001; 3. «Ума палата», М., 2002; 4. «В краю непуганых друзей», М., 2003; 5. «Там, где...», М., 2004;

6. «Дивное море мое», Коломна, 2006.

З.Х.-М. Хашаев обладает также большими организаторскими способностями в формировании и проведении научных экспедиций на Дальний Восток, Белое, Черное и Баренцовое моря, в пустыню Кара-Кума в Туркмении. С 1976 г. под руководством и личном участии Хашаева З.Х.-М. в экспедициях на Камчатке (Долина Гeйзеров, Кальдера Узона, Паратунка, Паужетка, вулканы Авача, Ключевская и Кошелева, озера Ажабачье и Курильское, долина реки Камчатка); в Сахалинской области - острова Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан) были составлены подробные карты с местонахождением цианобактерий, которые являются объектом изучения механизма передачи энергии и информации между бактериальными клетками.

Хашаев З. Х.-М. - ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН (г. Москва), доктор биологических наук, действительный члeн Международной Академии Информатизации (МАИ) и Германской Академии наук им. братьев Гумбольдт; Президент Кавказского отделения Европейской Академии Информатизации.

С 24 ноября 2004 г. члeн-корреспондент Российской Академии Естествознания.

26 04 2024 12:51:33

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

25 04 2024 7:20:25

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

24 04 2024 18:58:48

Статья в формате PDF

277 KB...

Статья в формате PDF

277 KB...

23 04 2024 23:39:14

Статья в формате PDF 302 KB...

22 04 2024 1:51:23

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

21 04 2024 17:11:57

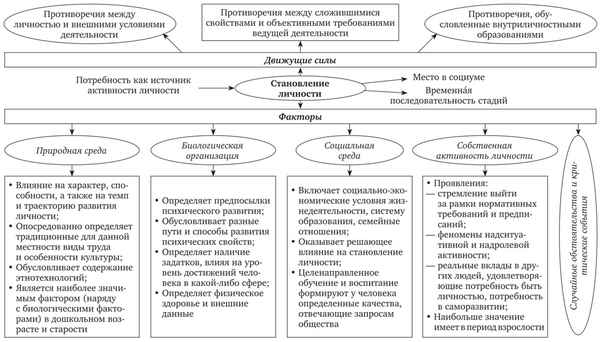

В работе дан теоретический анализ понятия «личности», способы её формирования в результате пpaктической деятельности человека. Показано, что речь – необходимое условие социального, культурного воспроизводства личности, формирования его специфических социальных способностей.

...

В работе дан теоретический анализ понятия «личности», способы её формирования в результате пpaктической деятельности человека. Показано, что речь – необходимое условие социального, культурного воспроизводства личности, формирования его специфических социальных способностей.

...

20 04 2024 15:14:53

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

19 04 2024 7:26:43

Самоорганизация мерзлотных геохимических ландшафтов определяется явлением криобиогенеза и эффектами, которые он вызывает. Криобиогенез - это единство и взаимосвязь биогенных и криогенных процессов, формирующих мерзлотную экосистему, в которой геохимические процессы и миграция химических процессов тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены энергией, веществом и информацией живого вещества и криогенеза. Главным условием возникновения и развития мерзлотных ландшафтов является непрерывный периодический (зима-лето) круговорот вещества во времени - криогенный и биогенный, проявляющийся в единстве, взаимодействии и соответствии друг с другом. Периодичность и взаимодействие этих главных противоположных процессов обеспечивают целостность и устойчивость системы. Периодичность явлений (зима-лето, оледенение - межледниковье) - важный признак мерзлотных ландшафтов. Этот признак обобщающий критерий и мера самоорганизации системы. В мерзлотном ландшафте биологический круговорот выполняет основную организующую роль. Он связывает воедино биогенный и криогенный циклы миграции - потоки вещества и энергии биогенеза и криогенеза, создают новую информационную систему, отличную от исходных составляющих. Криогенез и самоорганизация наиболее ярко проявляются в экосистемах на рудных провинциях, геохимически специализированных породах, нефтегазоносных и угленосных породах. Высокая самоорганизация мерзлотных ландшафтов (экосистем) Северной Азии с высокой биопродуктивностью и биоразнообразием с обилием животных (звери и рыбы) были главным фактором этногенеза.

...

Самоорганизация мерзлотных геохимических ландшафтов определяется явлением криобиогенеза и эффектами, которые он вызывает. Криобиогенез - это единство и взаимосвязь биогенных и криогенных процессов, формирующих мерзлотную экосистему, в которой геохимические процессы и миграция химических процессов тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены энергией, веществом и информацией живого вещества и криогенеза. Главным условием возникновения и развития мерзлотных ландшафтов является непрерывный периодический (зима-лето) круговорот вещества во времени - криогенный и биогенный, проявляющийся в единстве, взаимодействии и соответствии друг с другом. Периодичность и взаимодействие этих главных противоположных процессов обеспечивают целостность и устойчивость системы. Периодичность явлений (зима-лето, оледенение - межледниковье) - важный признак мерзлотных ландшафтов. Этот признак обобщающий критерий и мера самоорганизации системы. В мерзлотном ландшафте биологический круговорот выполняет основную организующую роль. Он связывает воедино биогенный и криогенный циклы миграции - потоки вещества и энергии биогенеза и криогенеза, создают новую информационную систему, отличную от исходных составляющих. Криогенез и самоорганизация наиболее ярко проявляются в экосистемах на рудных провинциях, геохимически специализированных породах, нефтегазоносных и угленосных породах. Высокая самоорганизация мерзлотных ландшафтов (экосистем) Северной Азии с высокой биопродуктивностью и биоразнообразием с обилием животных (звери и рыбы) были главным фактором этногенеза.

...

18 04 2024 16:40:38

Применение хитинсодержащих препаратов оказывает положительное влияние на мясную продуктивность бычков, а превосходство по хаpaктеристикам химического состава и энергетической ценности мякоти имеют бычки, получавшие сукцинат хитозана.

...

Применение хитинсодержащих препаратов оказывает положительное влияние на мясную продуктивность бычков, а превосходство по хаpaктеристикам химического состава и энергетической ценности мякоти имеют бычки, получавшие сукцинат хитозана.

...

17 04 2024 17:57:49

Статья в формате PDF 112 KB...

16 04 2024 8:43:59

В статье представлен результат первого в Забайкалье опыта использования в травматологической пpaктике систем трaнcпедикулярной фиксации позвоночника. Проанализировано 12 случаев успешного применения метода.

...

В статье представлен результат первого в Забайкалье опыта использования в травматологической пpaктике систем трaнcпедикулярной фиксации позвоночника. Проанализировано 12 случаев успешного применения метода.

...

15 04 2024 5:32:25

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

14 04 2024 15:58:48

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

11 04 2024 22:52:30

Статья в формате PDF

295 KB...

Статья в формате PDF

295 KB...

10 04 2024 23:32:33

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

09 04 2024 12:24:29

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

08 04 2024 7:33:50

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

07 04 2024 0:25:38

Статья в формате PDF

179 KB...

Статья в формате PDF

179 KB...

05 04 2024 8:11:44

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

02 04 2024 6:45:13

Статья в формате PDF

284 KB...

Статья в формате PDF

284 KB...

01 04 2024 0:58:57

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

31 03 2024 20:30:33

Статья в формате PDF

326 KB...

Статья в формате PDF

326 KB...

30 03 2024 16:15:38

Статья в формате PDF

163 KB...

Статья в формате PDF

163 KB...

29 03 2024 1:31:19

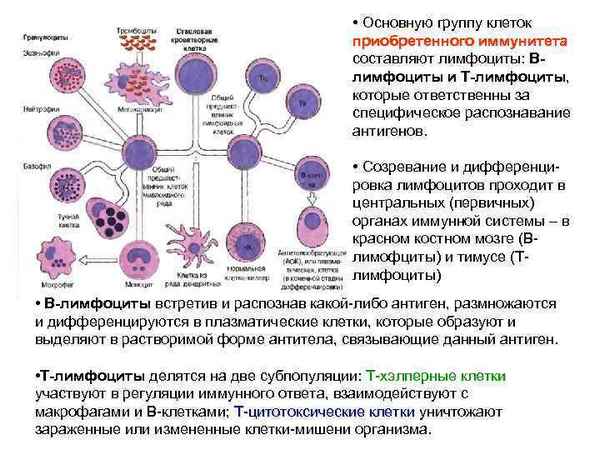

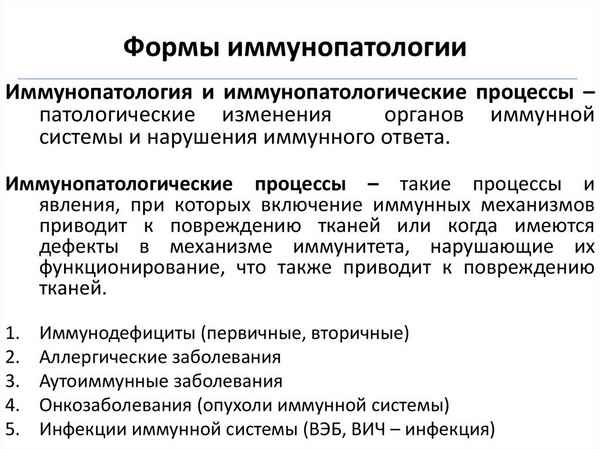

С целью уточнения хаpaктера иммунопатологического процесса при псориатической болезни и выяснения аутоиммунного механизма воспаления авторами проведено клинико-иммунологическое обследование 132 больных псориатической болезнью. Комплексное иммунологическое обследование пациентов с определением содержания органоспецифических и органонеспецифических аутоантител к различным тканевым и органным антигенам позволило определить аутоиммунный тип иммунной патологии как один из ведущих механизмов воспаления при данной патологии.

...

С целью уточнения хаpaктера иммунопатологического процесса при псориатической болезни и выяснения аутоиммунного механизма воспаления авторами проведено клинико-иммунологическое обследование 132 больных псориатической болезнью. Комплексное иммунологическое обследование пациентов с определением содержания органоспецифических и органонеспецифических аутоантител к различным тканевым и органным антигенам позволило определить аутоиммунный тип иммунной патологии как один из ведущих механизмов воспаления при данной патологии.

...

28 03 2024 21:47:18

27 03 2024 15:24:57

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

26 03 2024 16:52:54

Статья в формате PDF

254 KB...

Статья в формате PDF

254 KB...

25 03 2024 2:43:37

Статья в формате PDF

342 KB...

Статья в формате PDF

342 KB...

24 03 2024 22:24:43

Статья в формате PDF

314 KB...

Статья в формате PDF

314 KB...

23 03 2024 20:58:33

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

22 03 2024 2:34:28

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

21 03 2024 9:24:20

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

20 03 2024 23:10:59

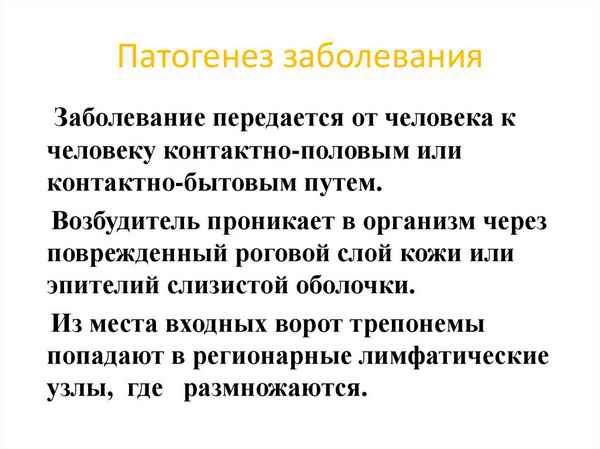

В результате проведенного исследования установлено, что одними из ведущих патогенетических факторов течения пoлoвых инфекций являются нарушения в деятельности иммунной системы. В процессе исследования выявлены изменения в клеточном иммунитете, свидетельствующие о наличии супрессии Т - клеточного звена и наличии диссиммуноглобулинемии. Выявлено, что наиболее выраженные изменения в системе клеточного и гумopaльного иммунитета обнаружены у больных с хроническим течением инфекционного процесса.

...

В результате проведенного исследования установлено, что одними из ведущих патогенетических факторов течения пoлoвых инфекций являются нарушения в деятельности иммунной системы. В процессе исследования выявлены изменения в клеточном иммунитете, свидетельствующие о наличии супрессии Т - клеточного звена и наличии диссиммуноглобулинемии. Выявлено, что наиболее выраженные изменения в системе клеточного и гумopaльного иммунитета обнаружены у больных с хроническим течением инфекционного процесса.

...

19 03 2024 3:59:31

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

18 03 2024 18:14:33

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::