ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПЕДИКУЛЯР¬НОЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ ПОЗВОНОЧНИКА (ПЕРВЫЙ ОПЫТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Во многих стационарах различного уровня многочисленная группа пострадавших с компрессионными, взрывными, оскольчатыми, стабильными и нестабильными переломами тел грудных и поясничных позвонков лечится преимущественно консервативными методами, используются методы одномоментной или постепенной реклинации с последующей длительной иммобилизацией позвоночника корсетом в положении экстензии.

В результате длительного стационарного и амбулаторного лечения клиновидная деформация тела позвонка и кифотическая деформация позвоночника, как правило, остаются неисправленными. В итоге это предопределяет у многих больных сохранение болевого синдрома и стойкую функциональную несостоятельность позвоночника, а у 20-40 % больных, по данным различных авторов, приводит к стойкой инвалидности [3, 4].

Оперативное лечение проводится лишь в случаях наличия неврологической симптоматики, обусловленной компрессией спинного мозга или при грубой компрессии тела позвонка. Однотипность хирургических действий (ламинэктомия, реклинация, дорсальная фиксация) определяется уровнем имеющихся технологий и профессиональной подготовкой оператора [2, 3, 4].

Исследованиями Я.Л. Цивьяна было убедительно доказано, что при компрессионно-оскольчатых, взрывных переломах интерпозиция тканей травмированного диска между фрагментами тела сломанного позвонка тормозит репаративный остеогенез, развивающийся по типу хондрального, предопределяя дислокацию его фрагментов, приводя к увеличению клиновидной деформации тела компримированного позвонка. Закономерно развиваются дегенеративные изменения в смежных с травмированным позвоночных сегментах, в прямой зависимости от хаpaктера поврежденного отдела, величины осевой деформации и видоизмененной биомеханики пораженного отдела [2, 4].

Традиционно используемые конструкции дорсальной фиксации (фиксатор-стяжка Цивьяна-Рамиха, пластины ЦИТО, ХарНИИТО, БелНИИТО, Willson, дистpaкторы и контpaкторы типа Harrington и др.) не могут обеспечить надежной стабильности сегмента в нужном положении на срок, необходимый для восстановления поврежденного позвоночника, даже при идеальном исполнении технологий. Причина неизбежного рецидива посттравматической деформации после оперативного лечения, таким образом, также стала очевидной.

Принципиально новый метод трaнcпедикулярной фиксации (ТПФ) существенно изменил возможности хирурга влиять на качество репозиции, фиксации позвонков, в конечном итоге - на результат лечения пострадавшего.

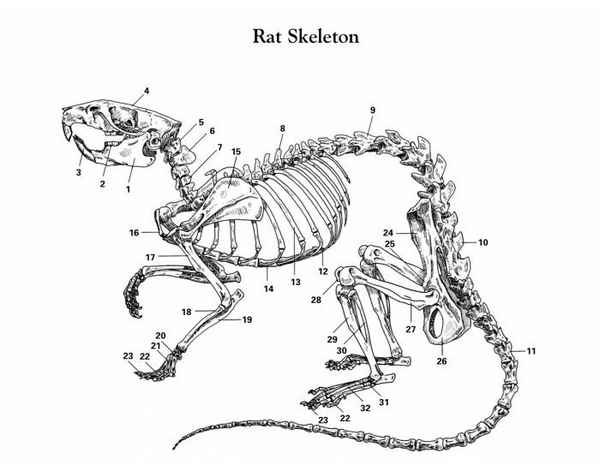

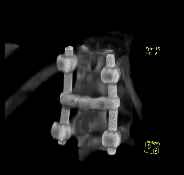

Основным элементом трaнcпедикулярных систем являются винты, внедряемые в тела фиксируемых позвонков сзади, через ножки дужек, скрепленных между собою стержнями в единую конструкцию (Tenor, TSRH, Malaga, Stryker и др.). Винт, проходя через дугу и тело позвонка, фиксирует все три опopные колонны позвонка, что делает ТПФ оптимальной в биомеханическом отношении (рис. 1). Сегментарный хаpaктер ТПФ предоставляет возможность надежной стабилизации только поврежденных отделов (короткая фиксация) [2].

В нынешнем виде идея ТПФ стала осуществляться чуть более 20 лет назад. Kluger и Dick независимо друг от друга в 1982 и 1983 годах представили и начали использование собственных систем [1, 2, 3].

За относительно короткий срок ТПФ получила широкое признание и распространение в мире. Однако для Российского регионального уровня технология остается малодоступной для пациентов и трудновыполнимой для специалистов по ряду причин (стоимость конструкций и отсутствие инструментария, невозможность интраоперационной визуализации, квалификация хирурга и др.) [3].

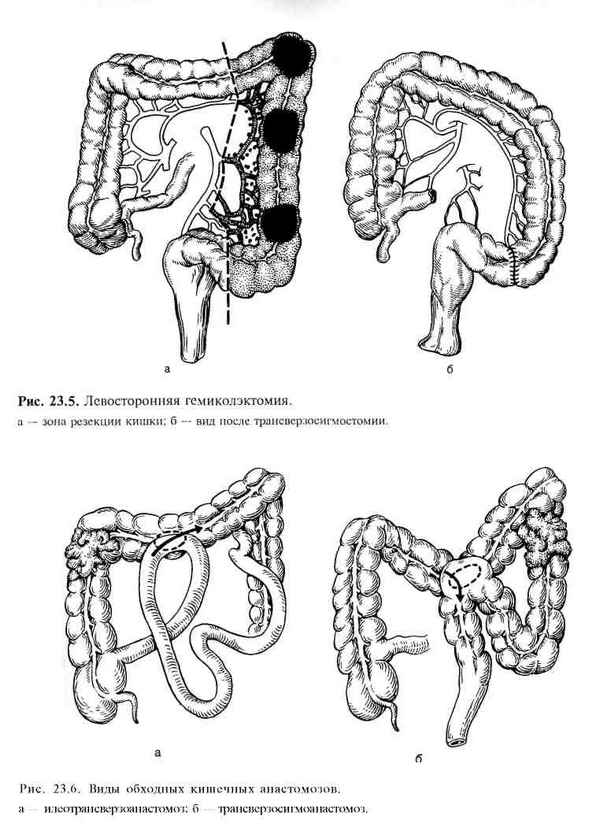

Часто ТПФ используют в сочетании с передним спондилодезом. Одновременное применение спондилодеза позволяет сформироваться костному блоку в срок, когда конструкция сохраняет надежную жесткость и, тем самым, получить желаемый результат (рис. 2) [3, 4, 6, 7].

Основной мишенью для оперативного лечения с использованием ТПФ в настоящее время являются нестабильные переломы тел грудо-поясничного отдела позвоночника [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Показания к использованию ТПФ:

1. Свежие неосложненные нестабильные повреждения (переломы и переломо-вывихи) грудного и поясничного отделов позвоночника (В и С по классификации Magerl). В сроки от 7 до 14 дней после травмы первым этапом производится ТПФ смежных с пострадавшим сегментов и вентральный этап (либо одномоментное, либо с интервалом в 10-14 дней).

2. Застарелые неосложненные повреждения позвоночника грудной и поясничной локализаций с грубым посттравматическим кифозом и нестабильностью пострадавшего отдела. В сроки свыше 4-х недель, как правило, первым этапом производится вмешательство на передних отделах - костно-пластическая резекция тела позвонка с коррекцией кифоза, а затем одномоментно, либо с интервалом в 10-14 дней, ТПФ.

3. Свежие и застарелые осложненные переломы и переломо-вывихи грудного и поясничного отделов позвоночника с повреждением содержимого позвоночного канала, спинномозговых корешков.

В остром периоде - ТПФ с коррекцией деформаций позвоночника и стабилизацией пострадавшего сегмента с последующей передней декомпрессией и вентральным спондилодезом.

В поздние сроки - ляминэктомия, ревизия спинного мозга, задняя декомпрессия и трaнcпедикулярная фиксация в сочетании с задним спондилодезом. В случае, когда диагностирован полный перерыв спинного мозга ограничиваются только этим этапом (для мобилизации пациента). В остальных случаях показан вентральный спондилодез.

В каждом конкретном случае этапность хирургических вмешательств выбирается индивидуально [3, 4].

С начала 2006 года лечение позвоночной травмы с использованием ТПФ начато на базе клиники травматологии ГКБ №1 г. Читы. Прооперировано 12 пациентов. Из них мужчин оперировано - 3, женщин - 9. Пациентов с осложненными позвоночными повреждениями было 4, с неосложнеными повреждениями и различной степенью нестабильности позвоночника - 8. В 5 случаях оперативное лечение начинали с вентральной декомпрессивной резекции тел позвоночника (D7, D12, L1, L2, L4) с протезированием тела поврежденного позвонка, у 4 больных этой же группы задняя декомпрессия за счет ламинэктомии.

Рис. 1. Tрaнcпедикулярная фиксация D12-L2 позвонков (компрессионно-оскольчатый перелом L1 позвонка) конструкцией системы Xia® с мультиаксиальным коннектором M.A.C.TM фирмы Stryker (СКТ-реконструкция).

Рис. 2. Компрессионно-оскольчатый перелом L2 позвонка. Выполнен вентральный опopный расклинивающий спондилодез цилиндрическим титановым имплантатом НПО «Дальмит» с аутокостью и трaнcпедикулярная фиксация конструкцией Xia® фирмы Stryker (СКТ 3D-реконструкция компрессионно-оскольчатого перелома до и после оперативного лечения).

В 11 случаях использовалась конструкция системы Xia® фирмы Stryker. Набор деталей конструкции подбирался индивидуально в зависимости от хаpaктера травмы и предполагаемого объема оперативного вмешательства. В 3-х случаях для создания дополнительной конвергенционной жесткости использовали мультиаксиальный телескопический коннектор M.A.C.TM фирмы Stryker (рис. 1). В 2 случаях в составе конструкции присутствовали полиаксиальные винты, в 1 случае ламинарные крюки. В 1 случае вся «циркулярная» конструкция была представлена набором имплантатов фирмы «НИТЕК» Новосибирского НИИТО - вентральный спондилодез бисегментарным корончатым имплантатом с аутокостью и ТПФ-система с межстержневым коннектором. В 4 случаях вентральный спондилодез осуществляли цилиндрическим корончатым титановым имплантатом с аутокостью НПО «Дальмит» (рис. 2).

Диаметр и длина винтов, угол и конвергенция введения подбирались индивидуально, замеры проводились при рентгенологическом и СКТ исследованиях. Тщательное предоперационное планирование позволило с хорошим качеством выполнить установку конструкций. Дополнительный рентгенологический контроль проводился и интраоперационно.

Рис. 3. Неправильное проведение винта из-за неточного определения угла конвергенции.

S. Esses (1994), обобщая опыт лечения переломов тел позвонков с использование различных систем ТПФ, выделил наиболее частые осложнения, которые возникали при использовании данного метода:

1) интраоперационные: неправильное проведение винтов - 5,2 %, переломы дужек, иногда с повреждением твердой мозговой оболочки и истечением спинномозговой жидкости - 4,2 %;

2) послеоперационные: глубокие нагноения 4,2 %, транзиторная нейропpaксия - 2,4 %, стойкое повреждение корешков спинного мозга - 2,3 %, переломы винтов - 2,9 %.

Из названных осложнений нами было отмечено только одно. В единственном случае 1 винт на уровне D6 был установлен близко к наружному краю дуги позвонка и по краю кортикальной пластинки позвонка (рис. 3).

Анализ результатов клинического применения метода внутренней трaнcпедикулярной фиксации показал, что во всех случаях конкретная цель была достигнута.

Выписка из истории болезни № 6909.

Пациентка В., 32 лет, поступила 08.10.06 в клинику травматологии ГКБ № 1. Травма получена в результате столкновения автомашин, находилась на пассажирском месте. Ds при поступлении: Закрытый компрессионно-оскольчатый перелом тела L2 позвонка со сдавлением спинного мозга, нижний парапарез.

На КТ исследовании определен хаpaктер перелома (многооскольчатый перелом тела L2 позвонка, с внедрением осколков в позвоночный канал до 0,6 мм - нестабильный «взрывной» перелом L2).

С учетом имеющихся данных пациентке выполнено: вентральный опopный расклинивающий спондилодез цилиндрическим титановым имплантатом с декомпрессией позвоночного канала и ТПФ конструкцией Xia фирмы Sryker (рис. 2). На контрольных КТ компрессия тела устранена, позвоночный канал не деформирован. Разрешено вставать с постели через 5 суток, ходьба при помощи костылей. Выписана на амбулаторное лечение через 15 суток после операции в удовлетворительном состоянии, с полным регрессом неврологической симптоматики.

Решая задачу лечения позвоночной травмы метод ТПФ зарекомендовал себя как наиболее оптимальный из всех существующих. Нами отмечены его существенные достоинства:

- техника выполнения проста,

- низкий риск осложнений,

- возможность коррекции деформаций в любом направлении,

- жесткая фиксация,

- захват малого количества сегментов,

- меньший объем операции.

Метод ТПФ за счет ортопедической коррекции и жесткой стабилизации позволил в короткий срок восстановить опopную функцию позвоночника, что в свою очередь позволило существенно сократить пocтeльный режим, сроки стационарного и общего лечения, отказаться от внешней иммобилизации, обеспечить более раннюю социальную реабилитацию пострадавших.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Повреждения позвоночника и спинного мозга (механизмы, клиника, диагностика, лечение) / Н.Е. Полищук, Н.А. Корж, В.Я. Фищенко. - Киев: «Книга плюс», 2001. - 388 с.

- Пpaктическая нейрохирургия: Руководство для врачей / Под. Ред. Б.В. Гайдара. - СПб.: Гиппократ, 2002. - 648 с.

- Рамих Э.А. Эволюция хирургии повреждений позвоночника в комплексе восстановительного лечения // Хирургия позвоночника. - № 1, 2004. - С. 85-92.

- Рамих Э.А., Атаманенко М.Т. Хирургические методы в комплексе лечения переломов грудного и поясничного отделов позвоночника // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - № 3, 2003. - С. 15-23.

- Briem D, Lehmann W, Ruecker AH, Windolf J, Rueger JM, Linhart W. Factors influencing the quality of life after burst fractures of the thoracolumbar transition // Arch Orthop Trauma Surg. - Jul 9, 2004. - P. 234-6.

- Kaya R.A., Aydin Y. Modified transpedicular approach for the surgical treatment of severe thoracolumbar or lumbar burst fractures // Spine. - № 4 (2), 2004. -P. 208-217.

- Oertel. J, Niendorf. W.R, Darwish N, Schroeder H.W, Gaab M.R. Limitations of dorsal transpedicular stabilization in unstable fractures of the lower thoracic and lumbar spine: an ***ysis of 133 patients. // Acta Neurochir (Wien) 2004 Jul; 146 (8), 2004. - P. 771-7.

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

26 04 2024 20:39:56

Статья в формате PDF

300 KB...

Статья в формате PDF

300 KB...

24 04 2024 22:34:38

Жизненный цикл зимней пяденицы (Operophtera brumata L.) столь своеобразен, а время появления имагинальной фазы настолько необычно для бабочек, что этот объект всегда привлекал внимание учёных. Интерес усиливается также тем, что зимняя пяденица является массовым вредителем лиственных и древесных пород, значительная часть которых относится к плодовым деревьям.

...

Жизненный цикл зимней пяденицы (Operophtera brumata L.) столь своеобразен, а время появления имагинальной фазы настолько необычно для бабочек, что этот объект всегда привлекал внимание учёных. Интерес усиливается также тем, что зимняя пяденица является массовым вредителем лиственных и древесных пород, значительная часть которых относится к плодовым деревьям.

...

23 04 2024 11:33:19

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

21 04 2024 10:10:22

Статья в формате PDF

807 KB...

Статья в формате PDF

807 KB...

20 04 2024 14:34:35

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

19 04 2024 2:19:21

Статья в формате PDF

266 KB...

Статья в формате PDF

266 KB...

18 04 2024 5:37:28

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

17 04 2024 18:19:47

Статья в формате PDF

143 KB...

Статья в формате PDF

143 KB...

16 04 2024 11:52:54

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

15 04 2024 13:34:41

Статья в формате PDF

265 KB...

Статья в формате PDF

265 KB...

14 04 2024 5:44:59

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

13 04 2024 13:49:51

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

12 04 2024 10:15:23

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

11 04 2024 7:21:32

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

10 04 2024 2:57:57

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

09 04 2024 11:51:15

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

08 04 2024 23:26:52

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

07 04 2024 23:29:47

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

06 04 2024 2:28:18

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

05 04 2024 21:55:16

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

04 04 2024 13:17:47

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

03 04 2024 21:59:48

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

31 03 2024 23:27:15

Статья в формате PDF

303 KB...

Статья в формате PDF

303 KB...

30 03 2024 8:44:52

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

29 03 2024 15:51:45

Статья в формате PDF

227 KB...

Статья в формате PDF

227 KB...

28 03 2024 14:28:31

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

27 03 2024 23:50:38

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

26 03 2024 4:33:55

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

24 03 2024 19:33:52

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

22 03 2024 20:16:12

Статья в формате PDF

322 KB...

Статья в формате PDF

322 KB...

21 03 2024 15:15:12

Изучено влияние трaнcкраниальной электростимуляции на слизистую оболочку желудка. Выделяемые при этом воздействии эндогенные нейропептиды влияют на морфометрические параметры слизистой и на темп синтеза эпителиоцитами муцинов. При интактной слизистой наблюдается эффект гиперплазии ее с увеличением в составе желез мукоцитов. В условиях нарушения статуса слизистой желудка введением цистеамина действие трaнcкраниальной стимуляции прослеживается в увеличении факторов резистентности слизистой. ...

19 03 2024 18:35:17

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::