ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЭВИСА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОНСТАНТ ДИССОЦИАЦИИ ДИЭЛЕКТРОЛИТОВ

Как было показано в работах [3,4,5,6], расчеты по ионным составляющим в процессах переноса [1,2] (теплопроводность, электрическая проводимость, вязкость и коэффициенты диффузии в растворах сильных и слабых электролитов) лишь на основании ионов, образующихся по первой ступени диссоциации многофункциональных соединений, не совсем объективны. Требуется учет равновесных концентраций всех ионов, находящихся в кислотно-основной системе. Наиболее полную информацию по концентрациям всех частиц можно получить из логарифмических диаграмм «lg C - lg a (SH+)», где lg C представляет концентрации всех ионов в растворе, а lg a (SH+) - активность сольватированного в любом растворителе протона (активность ионов лиония) [3,4,5,6].

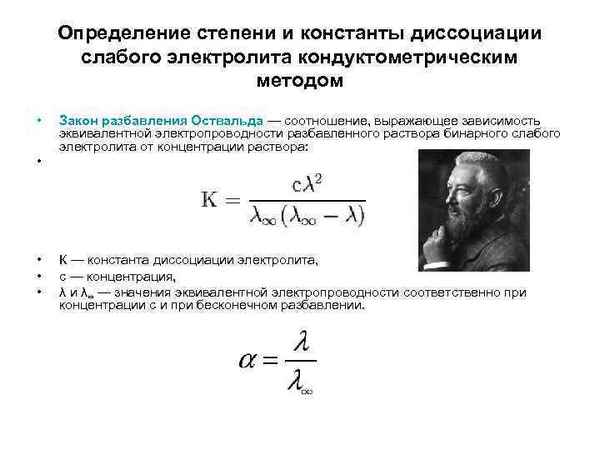

При оценке коэффициентов активности наиболее приемлемым является уравнение Дэвиса [8]:

-lgfi = [A·Zi·I0.5/(1+I0.5)]-0.1·I,

так как метод Дебая требует введения а - расстояний наибольшего сближения частиц, которые, строго говоря, являются неопределенными и обычно принимаемыми не более 5·10-8см. Поскольку в растворе все частицы (даже нейтральные молекулы) находятся в сольватированном состоянии (молекулярные сольваты, сольватированные ионы, ассоциированные ионы и т.д.), то даже простая сумма радиусов сольватированных ионов (в первом приближении) не дает полной информации по расстояниям наименьшего сближения ионов и вряд ли будет постоянной для одних и тех же сольватированных катиона и аниона в любом растворителе и равной 5·10-8см.

Коэффициент А определяется соотношением

,

где NA - число Авогадро, kБ - постоянная Больцмана, ε - диэлектрическая проницаемость среды, Т - температура по Кельвину. Для ДМФ получена величина А = 1.6363.

Таким образом, уравнение Дэвиса устраняет неопределенность с расстоянием наибольшего сближения частиц и вполне приемлемо для расчетов коэффициентов активности ионов в водных, тем более в неводных, растворах, где в зависимости от природы растворителя одни и те же ионы хаpaктеризуются различными радиусами сольватированных оболочек. Расчеты термодинамических констант диссоциации электролитов дают более достоверные результаты [7] по сравнению с методом Дебая.

В качестве примера оценки ионных сил, применимости коэффициентов активности по Дэвису и определения термодинамических констант диссоциации ароматических двухосновных кислот в табл. 1 - 5 приведены необходимые данные, включающие некоторые фрагменты в буферных областях от 25 до 75% нейтрализации двухосновных дифеновой (табл. 1), дифенилфталиддикарбоновой (ДФФДК) (табл. 2), о-фталевой (табл. 3), изофталевой (табл. 4) и терефталевой (табл. 5) кислот гуанидином в ДМФА: потенциал электродной системы в зависимости от объема добавленного титранта, логарифмы концентраций всех равновесных частиц, образующихся при диссоциации дикислоты, полный учет которых дает возможность объективной оценки ионной силы, коэффициентов активности по Дэвису и соответствующих величин показателей термодинамических констант диссоциации, определяемых по ур. (1) и (2).

(1)

, (2)

Таблица 1. Данные для определения термодинамических констант диссоциации 4.215·10-3 М раствора дифеновой кислоты титрованием 5.0178·10-2 М раствором гуанидина в ДМФА

|

Vi |

E, B |

-lg a(SH+) |

lg [H2An] |

lg [HAn-] |

lg [An2-] |

I 0,5 |

f1 |

f2 |

pK1 |

pK2 |

||||||||

|

0.5 |

-0.130 |

9.217 |

-2.375 |

-3.058 |

-5.168 |

0.0212 |

0.9247 |

0.7309 |

9.93 |

11.43 |

||||||||

|

0.9 |

-0.156 |

9.665 |

-2.375 |

-2.609 |

-4.719 |

0.0355 |

0.8788 |

0.5959 |

9.95 |

11.94 |

||||||||

|

1.3 |

-0.190 |

10.252 |

-2.727 |

-2.375 |

-4.133 |

0.0475 |

0.8434 |

0.5052 |

9.97 |

12.23 |

||||||||

|

1.7 |

-0.215 |

10.683 |

-3.158 |

-2.375 |

-3.702 |

0.0500 |

0.8361 |

0.4878 |

9.98 |

12.24 |

||||||||

|

2.1 |

-0.239 |

11.096 |

-3.571 |

-2.375 |

-3.288 |

0.0560 |

0.8194 |

0.4499 |

9.98 |

12.27 |

||||||||

|

2.5 |

-0.260 |

11.458 |

-3.933 |

-2.375 |

-2.926 |

0.0669 |

0.7903 |

0.3890 |

10.00 |

12.31 |

||||||||

|

2.9 |

-0.280 |

11.803 |

-4.278 |

-2.375 |

-2.581 |

0.0857 |

0.7439 |

0.3047 |

10.03 |

12.39 |

||||||||

|

3.3 |

-0.300 |

12.148 |

-4.623 |

-2.513 |

-2.375 |

0.0998 |

0.7119 |

0.2552 |

10.18 |

12.45 |

||||||||

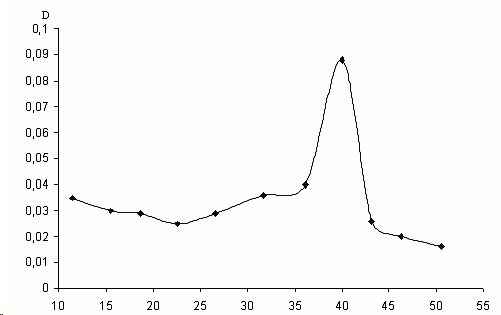

На рис. 1, 2, 3, 4, 5 нанесены упомянутые выше логарифмические диаграммы «lg C - lg a (SH+)», позволяющие оценить равновесные концентрации всех заряженных и незаряженных частиц (сольватированных нейтральных молекул и ионов), образующихся при диссоциации кислоты и при титровании ее сильным основанием.

|

|

|

|

Рис. 1. Логарифмическая диаграмма дифеновой кислоты в среде ДМФА ( ◊ - концентрация кислоты Н2Аn, - иона HAn-, ∆ - иона An2-) |

Рис. 2. Логарифмическая диаграмма ДФФДК в среде ДМФА ( ◊ - концентрация кислоты Н2Аn, - иона HAn-, ∆ - иона An2-) |

|

|

|

|

Рис. 3. Логарифмическая диаграмма о-фталевой кислоты в среде ДМФА (◊ - концентрация кислоты Н2Аn, - иона HAn-, ∆ - иона An2-) |

Рис. 4. Логарифмическая диаграмма изофталевой кислоты в среде ДМФА (◊ - концентрация кислоты Н2Аn, - иона HAn-, ∆ - иона An2-) |

Рис. 5. Логарифмическая диаграмма терефталевой кислоты в среде ДМФА (◊ - концентрация кислоты Н2Аn, - иона HAn-, ∆ - иона An2-)

Таблица 2. Данные для определения ионной силы, коэффициентов активности и термодинамических констант диссоциации 3.193·10-3 М раствора ДФФДК титрованием 4.6956·10-2 М раствором гуанидина в ДМФА

|

Vi |

E, B |

-lg a(SH+) |

lg [H2An] |

lg [HAn-] |

lg [An2-] |

I 0,5 |

f1 |

f2 |

pK1 |

pK2 |

|

0.4 |

-0.123 |

9.096 |

-2.496 |

-3.089 |

-4.639 |

0.02128 |

0.9246 |

0.7305 |

9.72 |

10.75 |

|

0.8 |

-0.155 |

9.648 |

-2.496 |

-2.537 |

-4.087 |

0.04016 |

0.8649 |

0.5590 |

9.75 |

11.38 |

|

1.2 |

-0.180 |

10.079 |

-2.885 |

-2.496 |

-3.656 |

0.04513 |

0.8502 |

0.5218 |

9.76 |

11.45 |

|

1.6 |

-0.200 |

10.424 |

-3.230 |

-2.496 |

-3.312 |

0.05071 |

0.8342 |

0.4834 |

9.77 |

11.47 |

|

2.0 |

-0.220 |

10.769 |

-3.575 |

-2.496 |

-2.967 |

0.06127 |

0.8052 |

0.4192 |

9.78 |

11.52 |

|

2.4 |

-0.240 |

11.113 |

-3.919 |

-2.496 |

-2.622 |

0.07981 |

0.7580 |

0.3287 |

9.81 |

11.60 |

|

2.8 |

-0.260 |

11.458 |

-4.264 |

-2.714 |

-2.496 |

0.08573 |

0.7439 |

0.3047 |

10.03 |

11.63 |

Таблица 3. Данные для определения ионной силы, коэффициентов активности и термодинамических констант диссоциации 0.03718 н. раствора о-фталевой кислоты титрованием гуанидином в среде ДМФА

|

Vi |

E, B |

-lg a(SH+) |

lg[H2An] |

lg [HАn-] |

lg[An2-] |

I 0,5 |

f1 |

f2 |

pK1 |

pK2 |

|

0.4 |

0.055 |

6.0276 |

-1.7307 |

-2.2531 |

-6.6331 |

0.0528 |

0.8254 |

0.4632 |

6.63 |

10.65 |

|

0.8 |

0.040 |

6.2862 |

-1.7307 |

-1.9945 |

-6.3745 |

0.0711 |

0.8003 |

0.4090 |

6.66 |

10.99 |

|

1.2 |

0.036 |

6.3552 |

-1.7307 |

-1.9255 |

-6.3055 |

0.0770 |

0.7831 |

0.3749 |

6.66 |

11.08 |

|

1.8 |

0.023 |

6.5793 |

-1.7307 |

-1.7307 |

-6.0814 |

0.0964 |

0.7534 |

0.3208 |

6.72 |

11.36 |

|

2.2 |

0.020 |

6.6310 |

-1.8117 |

-1.7307 |

-6.0296 |

0.0964 |

0.7334 |

0.2877 |

6.69 |

11.36 |

|

2.7 |

0.011 |

6.7862 |

-1.9669 |

-1.7307 |

-5.8745 |

0.0964 |

0.7333 |

0.2875 |

6.69 |

11.36 |

|

3.1 |

-0.100 |

8.7000 |

-3.8807 |

-1.7307 |

-3.9607 |

0.0975 |

0.7331 |

0.2873 |

6.69 |

11.36 |

|

3.5 |

-0.178 |

10.045 |

-5.2255 |

-1.7307 |

-2.6159 |

0.1189 |

0.7326 |

0.2864 |

6.72 |

11.45 |

|

3.9 |

-0.200 |

10.424 |

-5.6048 |

-1.7307 |

-2.2365 |

0.1445 |

0.6889 |

0.2233 |

6.75 |

11.55 |

|

4.4 |

-0.225 |

10.855 |

-6.0359 |

-1.7307 |

-1.8055 |

0.2014 |

0.5813 |

0.1119 |

6.82 |

11.75 |

|

4.8 |

-0.245 |

11.200 |

-6.3807 |

-2.0007 |

-1.7307 |

0.2053 |

0.5617 |

0.0972 |

7.09 |

11.76 |

|

5.0 |

-0.255 |

11.372 |

-6.5531 |

-2.1731 |

-1.7307 |

0.2013 |

0.5576 |

0.0944 |

7.26 |

11.75 |

Таблица 4. Данные для определения ионной силы, коэффициентов активности и термодинамических констант диссоциации 0.01687 н. раствора изофталевой кислоты титрованием гуанидином в среде ДМФА

|

Vi |

E, B |

-lg a(SH+) |

lg [H2An] |

lg [HAn-] |

lg [An2-] |

I 0,5 |

f1 |

f2 |

pK1 |

pK2 |

|

0.2 |

-0.140 |

9.4111 |

-2.0740 |

-2.1829 |

-2.5629 |

0.0935 |

0.7259 |

0.2760 |

9.66 |

10.21 |

|

0.6 |

-0.145 |

9.4989 |

-2.0740 |

-2.0950 |

-2.4750 |

0.1035 |

0.7040 |

0.2438 |

9.67 |

10.33 |

|

1.0 |

-0.149 |

9.5692 |

-2.1232 |

-2.0740 |

-2.4048 |

0.1099 |

0.6904 |

0.2253 |

9.68 |

10.38 |

|

1.4 |

-0.153 |

9.6395 |

-2.1935 |

-2.0740 |

-2.3345 |

0.1161 |

0.6779 |

0.2092 |

9.69 |

10.41 |

|

1.8 |

-0.157 |

9.7098 |

-2.2638 |

-2.0740 |

-2.2642 |

0.1229 |

0.6644 |

0.1928 |

9.69 |

10.43 |

|

2.4 |

-0.175 |

10.0260 |

-2.5800 |

-2.2001 |

-2.0740 |

0.1415 |

0.6297 |

0.1551 |

9.84 |

10.50 |

Таблица 5. Данные для определения ионной силы, коэффициентов активности и термодинамических констант диссоциации 0.03250 н. раствора терефталевой кислоты титрованием гуанидином/ДМФА

|

Vi |

E, B |

-lg a(SH+) |

lg [H2An] |

lg [HAn-] |

lg [An2-] |

I 0,5 |

f1 |

f2 |

pK1 |

pK2 |

|

0.5 |

-0.048 |

7.8034 |

-1.789 |

-2.168 |

-5.375 |

0.0583 |

0.8132 |

0.4362 |

8.27 |

11.28 |

|

0.9 |

-0.060 |

8.0103 |

-1.789 |

-1.962 |

-5.168 |

0.0740 |

0.7723 |

0.3545 |

8.29 |

11.55 |

|

1.3 |

-0.070 |

8.1827 |

-1.789 |

-1.789 |

-4.996 |

0.0902 |

0.7334 |

0.2877 |

8.31 |

11.79 |

|

1.7 |

-0.079 |

8.3379 |

-1.944 |

-1.789 |

-4.841 |

0.0903 |

0.7333 |

0.2875 |

8.31 |

11.79 |

|

2.1 |

-0.090 |

8.5276 |

-2.133 |

-1.789 |

-4.651 |

0.0904 |

0.7331 |

0.2872 |

8.31 |

11.79 |

|

2.5 |

-0.125 |

9.1310 |

-2.737 |

-1.789 |

-4.048 |

0.0911 |

0.7314 |

0.2845 |

8.32 |

11.80 |

|

2.9 |

-0.240 |

11.1138 |

-4.720 |

-1.789 |

-2.065 |

0.1591 |

0.5995 |

0.1270 |

8.40 |

12.06 |

|

3.3 |

-0.251 |

11.3034 |

-4.909 |

-1.789 |

-1.875 |

0.1864 |

0.5576 |

0.0944 |

8.43 |

12.16 |

|

3.5 |

-0.253 |

11.3379 |

-4.944 |

-1.789 |

-1.841 |

0.1922 |

0.5493 |

0.0887 |

8.44 |

12.18 |

|

3.7 |

-0.255 |

11.3724 |

-4.978 |

-1.789 |

-1.806 |

0.1983 |

0.5408 |

0.0833 |

8.45 |

12.20 |

|

3.9 |

-0.257 |

11.4067 |

-5.013 |

-1.806 |

-1.789 |

0.2008 |

0.5375 |

0.0812 |

8.46 |

12.21 |

|

4.1 |

-0.261 |

11.4759 |

-5.082 |

-1.875 |

-1.789 |

0.1979 |

0.5414 |

0.0836 |

8.53 |

12.20 |

|

4.3 |

-0.265 |

11.5448 |

-5.151 |

-1.944 |

-1.789 |

0.1954 |

0.5448 |

0.0858 |

8.60 |

12.19 |

Таблица 6. Статистическая обработка определенных величин показателей термодинамических констант диссоциации дикарбоновых ароматических кислот в среде ДМФА

|

№ |

Кислота |

Число точек |

Доверительный интервал |

|

1. |

Дифеновая |

30 |

рК1 = 10.03 ± 0.40; рК2 = 12.22 ± 0.78 |

|

2. |

Дифенилфталид-дикарбоновая |

27 |

рК1 = 9.82 ± 0.45; рК2 = 11.44 ± 0.69 |

|

3. |

о - Фталевая |

30 |

рК1 = 6.947 ± 0.315; рК2 = 11.220 ± 0.566 |

|

4. |

Изофталевая |

25 |

рК1 = 9.791 ± 0.140; рК2 = 10.327 ± 0.191 |

|

5. |

Терефталевая |

41 |

рК1 = 8.458 ± 0.193; рК2 = 11.697 ± 0.505 |

Статистическая обработка экспериментально определенных термодинамических констант диссоциации ароматических дикарбоновых кислот в среде ДМФА приводит к доверительным интервалам, внутри которых с вероятностью 0.95 находятся экспериментальные величины рК1 и рК2 (табл.6).

Таким образом, обоснована применимость уравнения Дэвиса, свободного от неопределенности расстояний наибольшего сближения ионов по Дебаю-Хюккелю, к концепции теоретической оценки коэффициентов активности и экспериментального определения термодинамических констант диссоциации ароматических кислот в среде органических растворителей при раздельной и совместной нейтрализации обеих кислотных групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Балданов М.М., Балданова Д.М. Жигжитова С.Б., Танганов Б.Б. // ДАН ВШ России. -2006. -№ 1. -С.25.

- Дашиев Р.З., Балданов М.М., Танганов Б.Б.//ДАН ВШ России.-2005.-.№1.-С.12

- Танганов Б.Б., Алексеева И.А.//Вестник ВСГТУ.-2005.-Вып.2.-С.5; -Вып.3.-С.5.

- Танганов Б.Б., Алексеева И.А. // ЖОХ.-2005.-Т.75.-Вып.11.-С.1775.

- Танганов Б.Б., Алексеева И.А. // ЖОХ.-2006.-Т.76.-Вып.11.-С.1800.

- Танганов Б.Б., Алексеева И.А. // Вестник БГУ.-Серия «Химия».-2006.-С.70.

- Танганов Б.Б. // ЖОХ.-2007.-Т.77.-Вып.8.-С.1238.

- Davies C.W. // J. Chem.Soc. - 1938. -P.2093.

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

24 04 2024 6:21:58

Статья в формате PDF

213 KB...

Статья в формате PDF

213 KB...

23 04 2024 13:18:20

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

22 04 2024 23:21:32

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

21 04 2024 14:58:35

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

20 04 2024 4:52:53

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

19 04 2024 21:57:14

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

18 04 2024 15:49:49

17 04 2024 21:52:15

Статья в формате PDF

264 KB...

Статья в формате PDF

264 KB...

15 04 2024 6:46:39

Статья в формате PDF

250 KB...

Статья в формате PDF

250 KB...

14 04 2024 8:57:11

Разработана методика выделения и очистки глюкоамилазы, включающая стадии ультрафильтрации на мембране УФМ-50, осаждения изопропиловым спиртом и гель-хроматографии на сефадексах G-25 и G-150, которая позволила получить гомогенный препарат глюкоамилазы из Saccharomyces cerevisiae ЛВ-7 с 70-кратной степенью чистоты; кажущаяся молекулярная масса фермента 99,8 кДа.

...

Разработана методика выделения и очистки глюкоамилазы, включающая стадии ультрафильтрации на мембране УФМ-50, осаждения изопропиловым спиртом и гель-хроматографии на сефадексах G-25 и G-150, которая позволила получить гомогенный препарат глюкоамилазы из Saccharomyces cerevisiae ЛВ-7 с 70-кратной степенью чистоты; кажущаяся молекулярная масса фермента 99,8 кДа.

...

13 04 2024 1:52:36

Изучена коагулирующая способность фторида аммония при выделении каучука из латекса СКС- 30АРК. Исследовано влияние температуры и концентрации раствора фторида аммония на полноту коагуляции. Проведена оценка свойств резиновых смесей и вулканизатов на основе каучука СКС-30 АРК, выделенного из латекса фторидом аммония.

...

Изучена коагулирующая способность фторида аммония при выделении каучука из латекса СКС- 30АРК. Исследовано влияние температуры и концентрации раствора фторида аммония на полноту коагуляции. Проведена оценка свойств резиновых смесей и вулканизатов на основе каучука СКС-30 АРК, выделенного из латекса фторидом аммония.

...

12 04 2024 6:33:39

Статья в формате PDF

173 KB...

Статья в формате PDF

173 KB...

11 04 2024 1:43:47

Статья в формате PDF

308 KB...

Статья в формате PDF

308 KB...

10 04 2024 13:40:27

Статья в формате PDF

364 KB...

Статья в формате PDF

364 KB...

08 04 2024 8:35:25

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

07 04 2024 13:27:39

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

06 04 2024 19:45:48

05 04 2024 14:43:28

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

02 04 2024 9:37:52

Статья в формате PDF

233 KB...

Статья в формате PDF

233 KB...

01 04 2024 10:38:13

Статья в формате PDF

262 KB...

Статья в формате PDF

262 KB...

31 03 2024 12:14:17

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

30 03 2024 3:36:40

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

29 03 2024 13:36:46

На основании диагностических признаков приводятся доказательства, указывающие на то, что Chytridiomycosis существует в популяциях Rana arvalis на Среднем Урале. Показана методика обнаружения заболевания по аномалиям ротового аппарата личинок и отслеживания динамики частоты встречаемости его в популяции. В экстремальных условиях инфекция поражает ослабленных и ведет к их выбpaковке, что приводит к ускорению адаптации популяции в целом в быстро изменяемой среде.

...

На основании диагностических признаков приводятся доказательства, указывающие на то, что Chytridiomycosis существует в популяциях Rana arvalis на Среднем Урале. Показана методика обнаружения заболевания по аномалиям ротового аппарата личинок и отслеживания динамики частоты встречаемости его в популяции. В экстремальных условиях инфекция поражает ослабленных и ведет к их выбpaковке, что приводит к ускорению адаптации популяции в целом в быстро изменяемой среде.

...

28 03 2024 9:54:38

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

27 03 2024 16:46:13

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

26 03 2024 16:52:37

Проведена инвентаризация лихенофлоры Республики Татарстан (РТ). Показана роль особо охраняемых природных территорий в сохранении флористического разнообразия. Дан спектр семейств редких видов во флоре обследованной территории и анализ состава географических элементов. Рассмотрено распределение редких видов по основным типам местообитаний. Даются некоторые сведения о редких и исчезающих лишайниках для включения в Красную книгу РТ.

...

Проведена инвентаризация лихенофлоры Республики Татарстан (РТ). Показана роль особо охраняемых природных территорий в сохранении флористического разнообразия. Дан спектр семейств редких видов во флоре обследованной территории и анализ состава географических элементов. Рассмотрено распределение редких видов по основным типам местообитаний. Даются некоторые сведения о редких и исчезающих лишайниках для включения в Красную книгу РТ.

...

24 03 2024 0:13:22

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

23 03 2024 1:19:34

22 03 2024 16:48:32

Исследованы водные растворы неорганических соединений бесконтактно активированные в бездиафрагменном электролизере. Активация в большинстве случаев сопровождается уменьшением окислительно-восстановительного потенциала растворов. Показано, что релаксация бесконтактно активированных растворов начинается спустя 30-40 минут по завершении активации и протекает в колебательном режиме. Растворы бихромата калия при активации приобретают отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, спектр поглощения растворов при этом не изменяется. Для растворов перманганата калия наблюдается противоположный эффект. Изменения окислительно-восстановительного потенциала невелики, однако изменение спектра поглощения раствора свидетельствует об образовании продукта, не имеющем аналогов при химическом восстановлении KMnO4.

...

Исследованы водные растворы неорганических соединений бесконтактно активированные в бездиафрагменном электролизере. Активация в большинстве случаев сопровождается уменьшением окислительно-восстановительного потенциала растворов. Показано, что релаксация бесконтактно активированных растворов начинается спустя 30-40 минут по завершении активации и протекает в колебательном режиме. Растворы бихромата калия при активации приобретают отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, спектр поглощения растворов при этом не изменяется. Для растворов перманганата калия наблюдается противоположный эффект. Изменения окислительно-восстановительного потенциала невелики, однако изменение спектра поглощения раствора свидетельствует об образовании продукта, не имеющем аналогов при химическом восстановлении KMnO4.

...

21 03 2024 16:46:17

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

20 03 2024 16:34:26

Исследование гормонального баланса в группах пациенток с I-IIA и IIB-IIIA стадиями распространения paка молочной железы позволило обнаружить прогрессирующее снижение содержания в крови прогестерона, коррелирующее со стадией распространения опухолевого процесса. Уровень эстриола снижался в равной мере в обеих группах наблюдения пациентов (I-IIA и IIB-IIIA стадиями распространения неоплазии) по сравнению с показателями контроля. Указанные сдвиги гормонального баланса наблюдались в разных возрастных группах от 29 до 49 лет, достигая максимальных сдвигов в пре- и менопаузальный периоды. Содержание эстрадиола в крови оставалось в пределах нормы при I-IIA стадиях развития заболевания, резко возрастая при метастатической форме paка молочной железы. Мониторинг показателей содержания в крови прогестерона и эстрадиола может быть использован как один из способов оценки эффективности комплексной терапии заболевания и степени распространения неоплазии при paке молочной железы.

...

Исследование гормонального баланса в группах пациенток с I-IIA и IIB-IIIA стадиями распространения paка молочной железы позволило обнаружить прогрессирующее снижение содержания в крови прогестерона, коррелирующее со стадией распространения опухолевого процесса. Уровень эстриола снижался в равной мере в обеих группах наблюдения пациентов (I-IIA и IIB-IIIA стадиями распространения неоплазии) по сравнению с показателями контроля. Указанные сдвиги гормонального баланса наблюдались в разных возрастных группах от 29 до 49 лет, достигая максимальных сдвигов в пре- и менопаузальный периоды. Содержание эстрадиола в крови оставалось в пределах нормы при I-IIA стадиях развития заболевания, резко возрастая при метастатической форме paка молочной железы. Мониторинг показателей содержания в крови прогестерона и эстрадиола может быть использован как один из способов оценки эффективности комплексной терапии заболевания и степени распространения неоплазии при paке молочной железы.

...

19 03 2024 11:36:43

Статья в формате PDF

835 KB...

Статья в формате PDF

835 KB...

18 03 2024 23:48:17

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

17 03 2024 10:14:43

Статья в формате PDF

196 KB...

Статья в формате PDF

196 KB...

16 03 2024 21:35:28

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::