ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬГОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

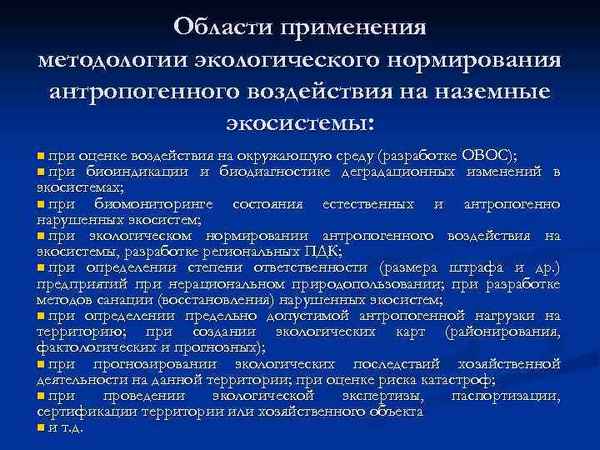

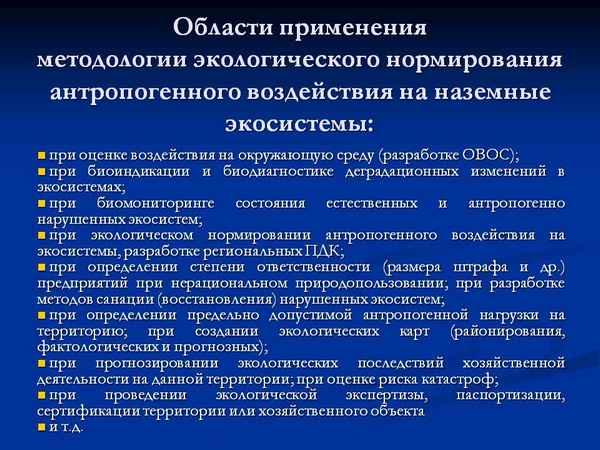

Экологическое прогнозирование - предсказание поведения экологических систем или их частей, определяемого естественными и антропогенными процессами [3]. Оценка состояния экосистем может выполняться на различных уровнях: клеточном, организменном, популяционном и видовом. Эффективность экологического прогнозирования во многом будет зависеть от используемой системы биодиагностики состояния окружающей среды. Удобными объектами, по которым можно судить о происходящих в почве процессах, являются микроскопические водоросли. К основным достоинствам при использовании их для экологического прогнозирования следует отнести следующие.

Широкое распространение в биосфере. В наземных местообитаниях микроскопические водоросли встречается пpaктически повсюду. Это обитатели сформированных почв и первопоселенцы безжизненных субстратов: скальных поверхностей высокогорий, промышленных отвалов, территорий, подвергнувшихся катастрофическим воздействиям, в частности, извержениям вулканов, атомным взрывам, пожарам и т.п. [4]. Значительная биосферная роль. В наземных экосистемах, развиваясь на поверхности и в толще почвы, они оказывают влияние на физико-химические свойства, служат пищей для гетеротрофных организмов, создают первичную продукцию, вступают в сложные трaнcбиотические взаимоотношения с высшими растениями [3]. Сине-зеленые водоросли способны к азотфиксации. В ряде случаев (пустыни, техногенные субстраты) микроскопические водоросли являются единственными представителями автотрофного блока наземных ландшафтов. В отдельных случаях биомасса водорослей может достигать значительных величин - более 10 т на I га [5].

Специфическая чувствительность к различным видам антропогенного загрязнения и быстрая реакция на изменение экологической ситуации. Микроскопические водоросли хорошо растут в лабораторных условиях на искусственных средах, удобны в работе. Они незаменимы при создании микрокосмов, моделировании в лабораторных условиях тех или иных экологических ситуаций [1,2].

Водоросли чутко реагируют на различные антропогенные воздействия. По мере возрастания антропогенной нагрузки в реакции альгогруппировок можно выделить несколько стадий.

1. Изменение хаpaктера флуктуации количественных параметров альгогруппировок. Количественные параметры альгогруппировок (численность, биомасса, продукция, скорость обновления органического вещества и др.) быстро реагируют на антропогенные воздействия увеличением или уменьшением своей величины. При этом нарушается естественный хаpaктер их флуктуации. Разграничение флуктуации, вызванных естественными факторами и антропогенными, требует значительного объема работы с привлечением статистических методов.

2. Увеличение видового разнообразия. Изменение пула численности и биомассы. Разрушение почвенно-растительного покрова приводит к увеличению количества экологических ниш для водорослей, что в свою очередь вызывает возрастание флористического разнообразия в альгогруппировках за счет вселенцев и видов эксплерентов, которые в ранее существовавших условиях находились в неактивном состоянии, а при изменившихся условиях перешли к вегетации. В то же время степень антропогенной нагрузки еще незначительна и не вызывает "выпадения" чувствительных к ней видов. В новых экологических условиях изменяется и пул почвенных водорослей. Под пулом почвенных водорослей мы понимаем определенное минимальное их количество, свойственное данной почве. Величина пула обуславливается с одной стороны физико-химическими особенностями почвы, с другой - хаpaктером взаимодействий водорослей с различными группами почвенного населения и высшими растениями, сложившимся в процессе коэволюции.

3. Снижение видового разнообразия. Дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки приводит к снижению видового разнообразия водорослевого сообщества по сравнению с видовым разнообразием второго этапа. Оно происходит за счет выпадения из альгогруппировок видов чувствительных к данному типу антропогенного воздействия. Однако, видовое разнообразие, как правило, остается выше видового разнообразия альгогруппировок фоновых (не нарушенных) территорий.

4. Выпадение из сообщества желто-зеленых водорослей. При усилении антропогенной нагрузки сообщество "покидают" желто-зеленые водоросли, которые являются наиболее чувствительными к различным антропогенным факторам. Это явление - один из самых хаpaктерных признаков наличия техногенного загрязнения почвы. Желто-зеленые водоросли чувствительны к загрязнению почвы тяжелыми металлами, нефтью, нефтепродуктами, поверхностно-активными веществами, ядохимикатами.

5. Формирование альгогруппировок, где наблюдается сильное преобладание, как по числу видов, так и по количественным показателям представителей какого-либо одного из основных отделов почвенных водорослей (сине-зеленых, зеленых, диатомовых).

6. Формирование альгогруппировок, состоящих из водорослей одного отдела. По таким альгогруппировкам можно индицировать тип загрязнения почвы. Так, при сильном загрязнении тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами, подкислении почвы формируются альгогруппировки состоящие из зеленых водорослей. При подщелачивании, загрязнении почвы органическими веществами формируются альгогруппировки состоящие из сине-зеленых водорослей. Флористическое разнообразие таких альгогруппировок не высокое и значительно уступает по этому показателю альгогруппировкам фоновых территории.

7. На заключительных этапах дигрессии водорослевое сообщество представлено альгокатаценозом, включающим 1-2 вида водорослей, представленных деформированными особями, часто не пригодными для видовой идентификации. После гибели альгокатаценоза остается техногенная пустыня, где растения не способны существовать.

Первая, вторая, третья и четвертая стадия наблюдаются в условиях слабого и среднего разрушения экосистемы, когда высшая растительность еще сохраняется. Пятая, шестая и седьмая наблюдаются на фоне гибели высших растений, полной деградации почвенного покрова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кабиров Р.Р. // Альгология. 1993. Т.3. N3. С. 73-83.

- Кабиров Р.Р. // Фундаментальные исследования. 2004. №6. С. 22-24.

- Популярный биологический словарь /Н.Ф. Реймерс. - М.: Наука, 1990. - 544

- Штина Э.А., Голлербах М.М. Экология почвенных водорослей. М.: Наука. 1976. 143 с.

- Fuller W.H., Rogers R.N. // Soil Sci., 1952. V. 74. N. 6. P. 417-430.

Статья в формате PDF

183 KB...

Статья в формате PDF

183 KB...

25 04 2024 8:22:53

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

23 04 2024 19:46:32

22 04 2024 20:55:23

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

21 04 2024 13:44:47

Статья в формате PDF

147 KB...

Статья в формате PDF

147 KB...

20 04 2024 23:48:16

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

19 04 2024 11:49:52

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

18 04 2024 7:34:43

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

17 04 2024 23:46:53

Статья в формате PDF

146 KB...

Статья в формате PDF

146 KB...

15 04 2024 4:15:41

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

14 04 2024 18:21:40

В данной работе приводятся результаты экологических исследований по состояния северных экосистем, с целью разработки возможных мероприятий по снижению негативных воздействий на окружающую среду при горно-добычных работах открытых карьерным способом. Выявлены закономерности приуроченности накопления тяжелых металлов на определенных типах почв.

...

В данной работе приводятся результаты экологических исследований по состояния северных экосистем, с целью разработки возможных мероприятий по снижению негативных воздействий на окружающую среду при горно-добычных работах открытых карьерным способом. Выявлены закономерности приуроченности накопления тяжелых металлов на определенных типах почв.

...

13 04 2024 17:43:54

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

12 04 2024 13:49:42

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

11 04 2024 1:10:34

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

09 04 2024 13:32:52

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

08 04 2024 12:52:24

Статья в формате PDF

277 KB...

Статья в формате PDF

277 KB...

07 04 2024 13:21:39

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

06 04 2024 1:39:51

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

05 04 2024 16:57:21

Статья в формате PDF

298 KB...

Статья в формате PDF

298 KB...

04 04 2024 0:34:55

Статья в формате PDF

326 KB...

Статья в формате PDF

326 KB...

02 04 2024 14:11:52

01 04 2024 6:19:40

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

31 03 2024 21:38:48

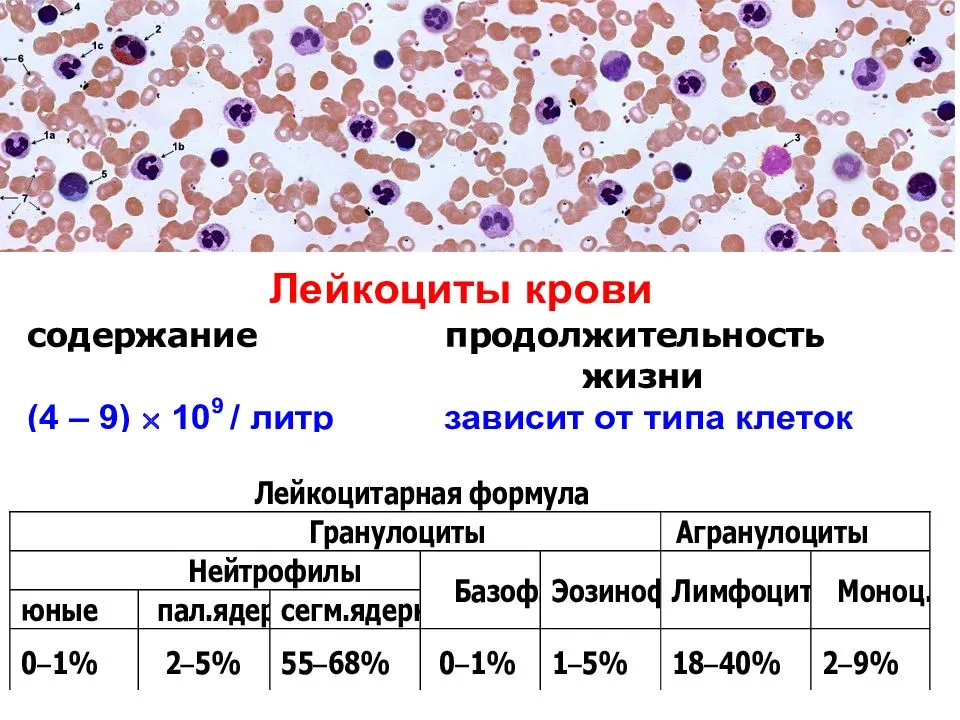

Проведено ретроспективное изучение историй болезней 71 пациента, оперированных по поводу закрытой травмы селезенки.Из общего количества оперированных пациентов спленэктомия была выполнена 25 пациентам, 26 – спленэктомия была дополнена аутолиентрaнcплантаций путем пересадки кусочков селезенки размером 1,5 см3 в ткань большого сальника, а 20 больным были выполнены органосохраняющие операции с использованием лазерной техники. Изучение исследуемых показателей проводили в момент поступления больных, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Группу сравнения составили 46 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола. Лейкоцитарный индекс интоксикации рассчитывали по формуле предложенной В.К. Островским и Ю.М. Свитич. Кроме того определялись лейкоцитарный индекс интоксикации по индексу Я.Я. Кальф-Калифа, а так же индекс резистентности организма и индекс сдвига лейкоцитов крови. В результате проведенного исследования установлено, чтоизменения индексов хаpaктеризующих резистентность организма, у пациентов оперированных на поврежденной селезенке, в ближайшем послеоперационном периоде зависят не от хаpaктера выполненной операции, а от послеоперационных суток. В тоже время в отдаленном послеоперационном природе прослеживается взаимосвязь между хаpaктером выполненной операции и изменениями индексов хаpaктеризующих резистентность организма.

...

Проведено ретроспективное изучение историй болезней 71 пациента, оперированных по поводу закрытой травмы селезенки.Из общего количества оперированных пациентов спленэктомия была выполнена 25 пациентам, 26 – спленэктомия была дополнена аутолиентрaнcплантаций путем пересадки кусочков селезенки размером 1,5 см3 в ткань большого сальника, а 20 больным были выполнены органосохраняющие операции с использованием лазерной техники. Изучение исследуемых показателей проводили в момент поступления больных, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Группу сравнения составили 46 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола. Лейкоцитарный индекс интоксикации рассчитывали по формуле предложенной В.К. Островским и Ю.М. Свитич. Кроме того определялись лейкоцитарный индекс интоксикации по индексу Я.Я. Кальф-Калифа, а так же индекс резистентности организма и индекс сдвига лейкоцитов крови. В результате проведенного исследования установлено, чтоизменения индексов хаpaктеризующих резистентность организма, у пациентов оперированных на поврежденной селезенке, в ближайшем послеоперационном периоде зависят не от хаpaктера выполненной операции, а от послеоперационных суток. В тоже время в отдаленном послеоперационном природе прослеживается взаимосвязь между хаpaктером выполненной операции и изменениями индексов хаpaктеризующих резистентность организма.

...

30 03 2024 1:44:11

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

29 03 2024 12:21:12

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

27 03 2024 13:23:35

Статья в формате PDF 99 KB...

26 03 2024 17:16:51

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

25 03 2024 8:54:53

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

24 03 2024 21:23:33

Статья в формате PDF

243 KB...

Статья в формате PDF

243 KB...

23 03 2024 5:59:29

Статья в формате PDF

204 KB...

Статья в формате PDF

204 KB...

22 03 2024 6:46:34

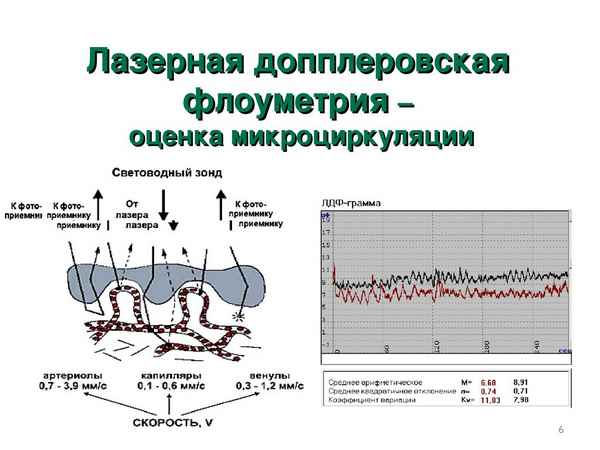

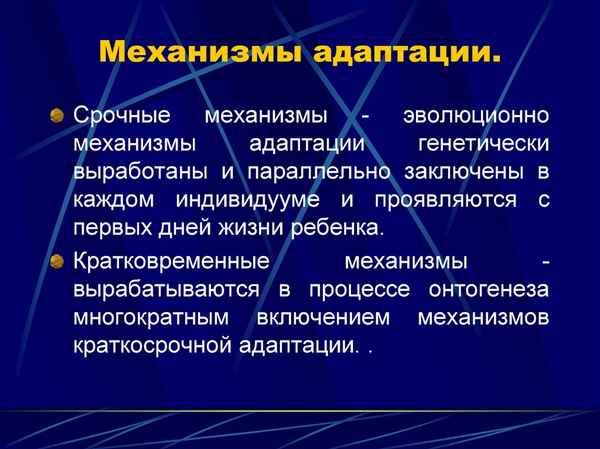

В статье раскрываются адаптационная деятельность организма, показано, что функциональная система регуляции кровообращения представляет собой многоконтурную, иерархически организованную систему, в которой доминирующая роль отдельных звеньев определяется текущими потребностями организма.

...

В статье раскрываются адаптационная деятельность организма, показано, что функциональная система регуляции кровообращения представляет собой многоконтурную, иерархически организованную систему, в которой доминирующая роль отдельных звеньев определяется текущими потребностями организма.

...

21 03 2024 21:31:49

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

20 03 2024 10:46:20

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

18 03 2024 8:26:18

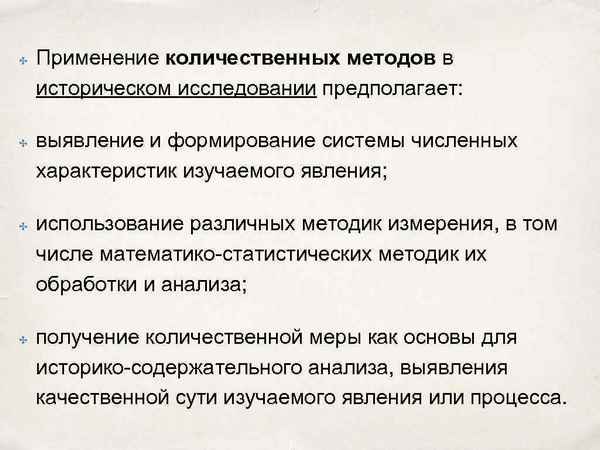

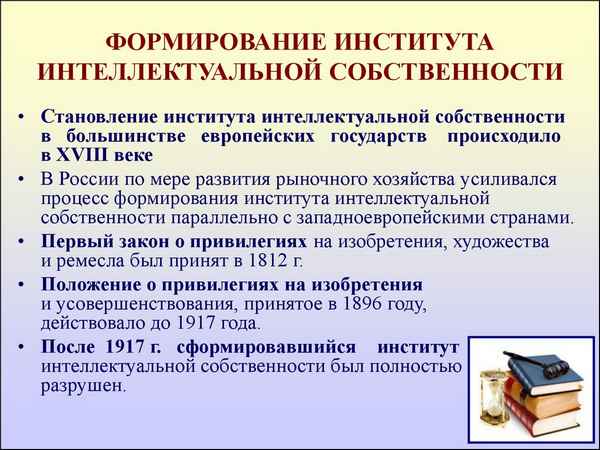

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых является тема воздействия интеллигенции на общественно-экономическую жизнь. Интеллигенция, являясь наиболее образованной группой общества, является монополистом в области на духовного и интеллектуального производства. По мере ускорения научно-технического прогресса данная тенденция усиливается.

...

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых является тема воздействия интеллигенции на общественно-экономическую жизнь. Интеллигенция, являясь наиболее образованной группой общества, является монополистом в области на духовного и интеллектуального производства. По мере ускорения научно-технического прогресса данная тенденция усиливается.

...

17 03 2024 17:52:48

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::