СХЕМА РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Проведение постоянных исследований процессов обучения в профессиональной школе диктуется необходимостью анализа изменений, происходящих в самих обучающихся под влиянием динамичной среды обучения, внутренней мотивации и более глубинных, вторичных производных факторов. Обучение и воспитание преобразуют личность, однако непреложен тот факт, что основой этих изменения являются базальные качества каждого отдельного человека. При этом наивысший эффект обучения достигается при совмещении и балансе коллективных и индивидуальных методов обучения. Последние ориентированы на развитие задатков и способностей обучаемых. В то же время персонализированные способности эффективно развиваются и реализуются, только будучи тесно связанными и построенными на базисе доминантных способностей.

Проявляемые в самом начале обучения индивида, они, по сути, предопределяют оптимальный, наименее затратный путь обучения. В силу строгой индивидуальности, неповторимости, эвристичности построения избранного варианта обучения самостоятельно определить, а затем осуществить избранную последовательность освоения учебных элементов в форме строго определённого маршрута, обучаемый не способен. Вне сферы его деятельности находятся факторы, определяющие хаpaктеристики обучения (цели, задачи, содержание и др.), основные из них: структура объекта изучения, подструктура деятельности, объективная сторонняя оценка, контроль процесса и его элементов. Раскрытие их назначения и функционального содержания составляют профессиональную обязанность педагога.

Процесс обучения, являясь активно воздействующим, в решающей мере строго детерминантным элементом педагогической системы и одновременно полным отражением сложных изменений, происходящих в ней, подчиняется основным законам диалектики. В диалектическом отражении путь развития системы отображается подобием спиралевидной прострaнcтвенной кривой, а её вырожденный до плоскостного представления аналог представляется ломаной линией с постоянным общим положительным трендом первой производной, что и отражено на рис.1. Представленная плоскостной разверткой, упрощённая, ламинированная до отрезков прямой, интерпретация закона отрицания отрицаниия позволяет в принципе на любом участке графика выделить в его бесконечном течении некоторые хаpaктерные этапы, периоды, экстремальные точки.

Принятые обозначения:

I,II,III... - ступени повышения квалификации (обученности);

"1-2-3-4-5" - некоторый отдельный логически законченный блок, этап обучения, в результате которого обучающийся повышает свою обученность;

h1,h2,h3... - уровни повышения обученности на соответствующих этапах [в общем случае h1 ≠ h2 ≠ h3];

1 - время приобретения знаний; преимущественно теоретическое обучение;

2 - преобразование (трaнcформация и свёртка) знаний в первичные и последующие умения;

3 - суммирование и последующая стабилизация умений в устойчивые навыки;

4 - пpaктическая апробация и утверждение навыков как ценностного приобретения личности обучаемого;

5 - обучение (восприятие) более сложным развёрнутым и комплексным знаниям на следующем этапе; 2´- 3´- 4´-5´ - последовательность качественно идентичных преобразований, выполняемых на последующих, возрастающих уровнях сложности.

Процесс формирования умений и навыков хаpaктеризуется, в простейшей интерпретации плоскостной модели, сочетанием последовательных временных отрезков и величин изменения энтропии учебной информации, происходящих в эти промежутки времени, а также качественными изменениями (превращениями) самой учебной информации.

Каждый отдельный учебный модуль, с которым ознакамливается и который затем изучает обучаемый, содержит строго ограниченный объём информации. Изучение модуля может быть успешным только в том случае, если обучаемый обладает некоторой первоначальной обученностью h0 (рис.1), позволяющей ему воспринимать все специальные термины и определения, используемые в алфавитах учебных дисциплин, сведения из которых приведены в модуле. По истечению времени первоначального ознакомления t0 и восприятию некоторой порции учебной информации, обучаемый, в силу полного использования ресурсов восприятия и первичного осмысления полученных новационных сведений, переходит к этапу анализа и свёртки информации t1. В этот момент происходит интенсивное падение энтропии воспринятого блока информации вследствие стремительного понижения её информативности для индивида: обучаемый осмысливает и осознаёт смысл новизны и переходит из состояния противостояния к ней в позицию активного пользователя потребительскими элементами преобразованной информации. Полнота этой позиции формируется во временных отрезках промежутках t2, когда происходит закрепление нового качества знаний, преобразованных вначале в первичные, а затем и производные, более устойчивые, умения.

Сообщение сформированным умениям качественного иного, личностно значимого, деятельностного содержания происходит на отрезке t3, когда умения, подвергаясь процеДypaм кодирования и резкого уплотнения во времени своего проявления, приобретают способность знакового отражения целостных знаниевых сегментов. Происходит двукратная свёртка, кодирование и последующее отторжение обучающимся деятельностной сути учебной информации. Дальнейшее раскрытие свойств и качественное совершенствование полученных дискрет информации требует дополнительных объёмов-позиций учебной информации. Процесс обучения (изучения) приобретает непрерывный хаpaктер.

Уменьшение энтропии знаний на этапе t1 алгоритмически объяснимо: оно предопределяет значительный рост энтропии на этапе t3; выигрыш составляет 30-70%.

Темпы трaнcформации-погружения хаpaктеризуются наклоном отрезка ломанной "2" под углом "ξ"; в общем случае этот угол можно принять равным "μ", определяющим темп отчуждения осознанных знаний и усвоения личностно ценных умений, превращаемым в целеориентированные умения. И тот и другой углы (численные хаpaктеристики темпов превращений) в решающей мере зависят от главных факторов процесса обучения: применяемых педагогических технологий и психофизиологических хаpaктеристик обучаемого.

Описанные закономерности хаpaктеризуют так называемый "жизненный цикл формируемых умений и навыков". Отличительной особенностью последовательностей рассматриваемых циклов (рис.1) является то, что на каждом из них происходит преобразование ранее созданных навыков, являющихся итогом деятельности предыдущего цикла. Этот разрушительно-созидающий акт непрерывно подчёркивает качественное развитие, развивает, но и перепроверяет способности индивида обучаться. Конструктивно - каждое новое умение создается на базе приобретаемых знаний, обеспечивается достаточно высоким уровнем наличных умений, которыми уже владеет обучающийся, и сопровождается жесткой модификацией, пересмотром потребительской стоимости прежних навыков. Последние могут быть просто отброшены, как непригодные в новых обстоятельствах качественно изменившейся деятельности, в лучшем случае прежние навыки претерпевают резкие изменения-дополнения.

Рассматриваемая схема носит интегральный хаpaктер. Поэтапное формирование умений и навыков (любых по сложности и качественному содержанию) отражается алгоритмами идентичными по содержанию. Это относится и к простейшим умениям отождествляющих рефлексивные физические движения на уровне защитных реакций, время исполнения которых не превышает 0.1 сек., и к сложным структурам умений выбора оптимального решения на многофакторном поле деятельности оператора непрерывного производства. Весьма хаpaктерно, что каждый последующий мини-цикл содержит полную ревизию, и часто исключающую простейшую заменную модернизацию навыков только что сформированных на предыдущем шаге.

Показательно, что некачественно выполненный алгоритм преобразования обучаемыми накопленных общих знаний, необходимых как базис для последующего изучения специальных предметов, но не достаточно закреплённых на первоначальных этапах обучения активным применением, тренировкой и преобразованием приобретённых начальных умений в навыки, и вызывает наибольшие затруднения при переходе к изучению гораздо более глубоко, многослойно скрытых для обучаемого, технологически совершенных и строго организованных специализированных дисциплин. Именно степень владения этими дисциплинами в решающей мере будут определять конечные профессиональные качества выпускника; в то время как освоенные алгоритмы эвристической (первоначально учебной) деятельности в последствии становятся (в зависимости от степени овладения ими) базисом специфических профессиональных знаний, умений, навыков будущего специалиста.

Дополнительный анализ позволяет выделить некоторые качественно-количественные хаpaктеристики начального участка графика (рис.1). ЦЕЛЬ сообщения, продвижения, восприятия, усвоения, развития знаний и дальнейшего усложнения их производных структур (умений и навыков) в любой ситуации достаточно тривиальны и просты: достижение наивысшего благополучия и стабильности существования личности.

Качественные хаpaктеристики процессов преобразования учебной информации возможно исследовать при помощи положений и приёмов начального контекст-анализа. Анализируемый участок (рис.2) этапа обучения, представленный в некоторой графической интерпретации позволяет акцентировать внимание на организации учебного процесса. Он подчиняется всем требованиям модульной организации применительно к принятым в настоящее время методикам и технологиям обучения и в минимальной конфигурации может быть представлен как мини-система "урок - модуль", либо "урок - подмодуль", либо отображение двух - трёх модулей. Такое рассмотрение организации процесса модульного обучения (изучение некоторого локального модуля) возможно вследствие обладания учебного модуля следующими хаpaктеристическими признаками:

- модуль по своей структуре дискретен, детерминирован, эквифинален;

- имеет строго оговоренные требования на входе - начале изучения и столь же чёткое заданные условия успешности завершения каждого внутреннего этапа и изучения модуля в целом;

- наделён наиболее оптимальной кольцевой структурой каждого уровня - среза трудности, в значительной степени уравновешивающей относительные затраты

на обучение различно подготовленных учащихся; в этом состоит эффект т.н. "нивелированных стратов учебных усилий";

- ограничен во времени и затратам, как со стороны преподавателя (учебная нагрузка), так и со стороны обучаемого (выдерживание оптимального темпа и времени обучения);

- в исчерпывающей мере задаёт наиболее приемлемые и одновременно вариативные ролевые функции всех участников процесса обучения;

- в силу показательной автономности полностью определяет все основные элементы учебного занятия, в том числе, функции, процедуры, критерии успешности и др., назначает их местоположение в процессе обучения.

Графико-когнитивное представление процессов восприятия, осознания и усвоения учебной информации конкретизирует и формализует объекты и частный раздел системы обучения. Выполненная систематизация раскрывает наличествующие и потенциальные механизмы взаимодействия и взаимовлияния на всех уровнях и этапах обучения.

На рис.2 принята следующая информационная хаpaктеристика процесса апробации навыков (обозначения, принятые на рис.2 являются дополнениями к ранее приведённым на рис.1):

4´ - развитие и "упаковка" навыков до элементов семантической, знаковой системы;

di - совокупности учебных сообщений по отдельным дисциплинам;

d1 - образ минимального объёма начальных (репликативных) УМЕНИЙ, обеспечивающий необходимый уровень умений и навыков как финальный этап данного конкретного шага обучения;

d2 - минимальный объём ЗНАНИЙ (синтетический образ совокупностей учебных знаний), обеспечивающий при их неизбежной, но управляемой обучаемым, свёртке и упаковке в процессе восприятия, осмысливания, усвоения и т.д., требуемый для формирования, согласно технологии обучения, объёма умений d1;

d3 - объективно запрашиваемый и реализуемый объём НАВЫКОВ, необходимость в которых возникла на основании рефлексии и анализа процессов пpaктической апробации умений (выполненных на участке 4´);

d4 - объём ЗНАНИЙ, минимально необходимый для удовлетворения потребностей в обеспечении процесса конструирования и приобретения навыков в объёме d3; величина вероятностная, учитывает возможные потери и необходимую избыточность учебной информации; определяется на основе планирования [проектирования] учебного процесса;

d5 - ДОСТАТОЧНЫЙ объём, сообщаемых обучаемым ЗНАНИЙ, гарантирующий достижение навыков большинством обучаемых;

d6 - НЕОБХОДИМЫЙ [минимум-миниморум] объём ЗНАНИЙ, компенсирующий потери в процессах передачи учебных сообщений, информационно обеспечивающий возможность формирования умений;

Tпогруж - период рефлексии и погружения свёрнутой информации;

Tнач - период обучения, длительность которого обосновывается начальным уровнем обученности;

Т1 - установочный период обучения;

Т2 - полномасштабный единичный цикл обучения;

А - Б - (на графике - отрезок Tпогр, часть отрезка Т1) период нарастания противоречий между пpaктикой, основанной на базе ограниченного объёма знаний и требованиями расширения области приложения первоначально утилитарно ориентированных, ограниченных первичных навыков; пpaктически соответствует периоду погружения приобретённых знаний. Кроме того необходимо отметить, что наиболее хаpaктерна для начального периода, который и отражён на графике, ситуация приобретения, отторжения знаний; т.е. в этот период технологически реализуется алгоритм проявления "конуса свёртки",

А1, А2 - зоны "развивающей" учебной информации раскрывающей дополнительные возможности применения изучаемого материала;

В - авантные сообщения, индуцирующие поиск вариантов разрешения учебных (выяснившихся) проблем,

Г - объём учебных сообщений, предназначенных для закрепления сведений.

Представление процесса развития и преобразования знаний, умений и навыков в форме плоскостной модели спирали развития позволяет исследовать закономерности изменений в самой системе обучения. Частный случай повышения уровня обученности учащегося в развитии позволит создать количественную модель процесса обучения и индивидуума и учебной группы.

Работа представлена на заочную электронную конференцию «Современная социология и образование», заочная электронная конференция, 15-20 сентября 2006 г. Поступила в редакцию 15.09.2006 г.

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

25 04 2024 19:29:34

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

24 04 2024 17:11:18

Статья в формате PDF

143 KB...

Статья в формате PDF

143 KB...

23 04 2024 12:17:45

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

22 04 2024 9:20:11

20 04 2024 8:40:23

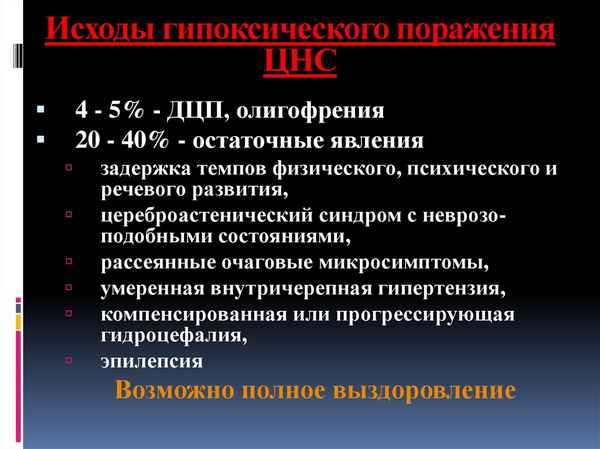

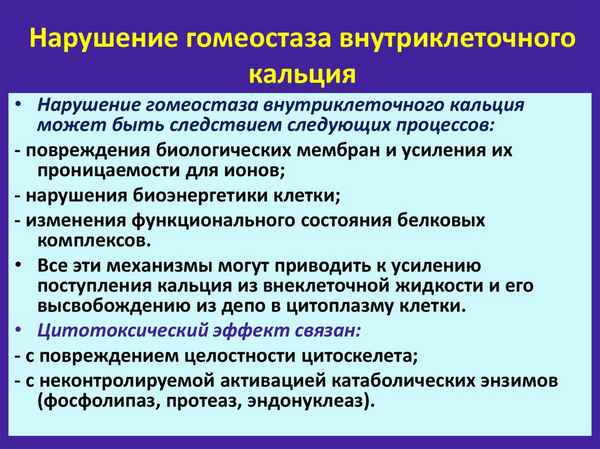

Целью настоящей работы была оценка эффективности мексидола при гипоксически-ишемических поражениях ЦНС у новорожденных с ЗВУР. До и после назначения препарата в венозной крови определяли уровень ингибиторов апоптоза. На основании проведенных исследований выявлено, что введение в комплекс лечебных мероприятий препарата мексидол, обладающего широким спектром действия позитивно влияет на лабораторные данные и в свою очередь предупреждает развитие остаточных неврологических расстройств.

...

Целью настоящей работы была оценка эффективности мексидола при гипоксически-ишемических поражениях ЦНС у новорожденных с ЗВУР. До и после назначения препарата в венозной крови определяли уровень ингибиторов апоптоза. На основании проведенных исследований выявлено, что введение в комплекс лечебных мероприятий препарата мексидол, обладающего широким спектром действия позитивно влияет на лабораторные данные и в свою очередь предупреждает развитие остаточных неврологических расстройств.

...

19 04 2024 17:16:21

Статья в формате PDF

254 KB...

Статья в формате PDF

254 KB...

18 04 2024 1:19:34

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

17 04 2024 11:40:10

Статья в формате PDF

260 KB...

Статья в формате PDF

260 KB...

16 04 2024 13:36:44

Статья в формате PDF

150 KB...

Статья в формате PDF

150 KB...

15 04 2024 10:52:55

Статья в формате PDF

157 KB...

Статья в формате PDF

157 KB...

14 04 2024 5:22:55

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

13 04 2024 3:27:28

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

12 04 2024 9:49:55

Статья в формате PDF

311 KB...

Статья в формате PDF

311 KB...

11 04 2024 3:21:27

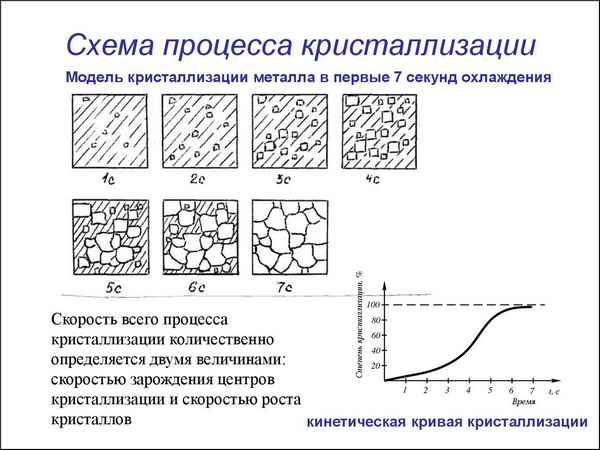

Надежность кристаллизационных установок можно обеспечивать, учитывая, что при ведении основного процесса протекают побочные процессы (агломерация кристаллов, их дробление, инкрустация, вторичное образование зародышей и др.).

...

Надежность кристаллизационных установок можно обеспечивать, учитывая, что при ведении основного процесса протекают побочные процессы (агломерация кристаллов, их дробление, инкрустация, вторичное образование зародышей и др.).

...

10 04 2024 21:13:50

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

09 04 2024 3:13:20

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

08 04 2024 12:51:47

Статья в формате PDF

237 KB...

Статья в формате PDF

237 KB...

07 04 2024 6:51:16

Статья в формате PDF

268 KB...

Статья в формате PDF

268 KB...

04 04 2024 2:34:13

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

03 04 2024 3:45:28

Статья в формате PDF

300 KB...

Статья в формате PDF

300 KB...

02 04 2024 19:21:39

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

01 04 2024 16:52:14

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

31 03 2024 6:36:58

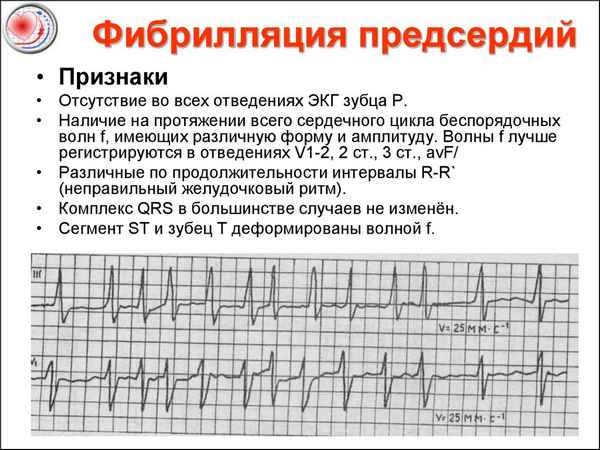

Цель. Изучить показатели пероксидного статуса и вариабельность сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Материалы и методы. В исследование было включено 22 больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Контрольную группу составили 15 относительно здоровых человек. Нейровегетативный статус изучали методом кардиоинтервалометрии. Активность перекисного окисления липидов у пациентов оценивали по уровню фоновой концентрации малонового диальдегида в эритроцитах крови. Концентрацию малонового диальдегида определяли при поступлении на фоне фибрилляции предсердий, а также в первые сутки после восстановления синусового ритма параллельно с проведением кардиоинтервалометрии. Результаты. По сравнению с контрольной группой у больных с фибрилляцией предсердий в момент нарушения ритма имеет место повышение концентрации малонового диальдегида и некоторое ее снижение в первые сутки после восстановления. Данные кардиоинтервалометрии указывают на достоверное повышение активности симпатоадреналовой системы, снижение активности парасимпатической системы и повышение активности регуляторных систем организма в целом у больных ишемической болезнью сердца с фибрилляцией предсердий после восстановления синусового ритма. Заключение. Дальнейшее изучение исследуемых показателей и их фармакологическая регуляция позволят улучшить лечение и прогноз у данной категории больных.

...

Цель. Изучить показатели пероксидного статуса и вариабельность сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Материалы и методы. В исследование было включено 22 больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Контрольную группу составили 15 относительно здоровых человек. Нейровегетативный статус изучали методом кардиоинтервалометрии. Активность перекисного окисления липидов у пациентов оценивали по уровню фоновой концентрации малонового диальдегида в эритроцитах крови. Концентрацию малонового диальдегида определяли при поступлении на фоне фибрилляции предсердий, а также в первые сутки после восстановления синусового ритма параллельно с проведением кардиоинтервалометрии. Результаты. По сравнению с контрольной группой у больных с фибрилляцией предсердий в момент нарушения ритма имеет место повышение концентрации малонового диальдегида и некоторое ее снижение в первые сутки после восстановления. Данные кардиоинтервалометрии указывают на достоверное повышение активности симпатоадреналовой системы, снижение активности парасимпатической системы и повышение активности регуляторных систем организма в целом у больных ишемической болезнью сердца с фибрилляцией предсердий после восстановления синусового ритма. Заключение. Дальнейшее изучение исследуемых показателей и их фармакологическая регуляция позволят улучшить лечение и прогноз у данной категории больных.

...

30 03 2024 13:38:58

Статья в формате PDF

322 KB...

Статья в формате PDF

322 KB...

29 03 2024 11:28:18

Статья в формате PDF

214 KB...

Статья в формате PDF

214 KB...

28 03 2024 11:52:38

Статья в формате PDF

267 KB...

Статья в формате PDF

267 KB...

27 03 2024 21:49:59

Статья в формате PDF

286 KB...

Статья в формате PDF

286 KB...

26 03 2024 2:17:44

Статья в формате PDF

273 KB...

Статья в формате PDF

273 KB...

25 03 2024 15:25:56

Статья в формате PDF

164 KB...

Статья в формате PDF

164 KB...

24 03 2024 19:21:54

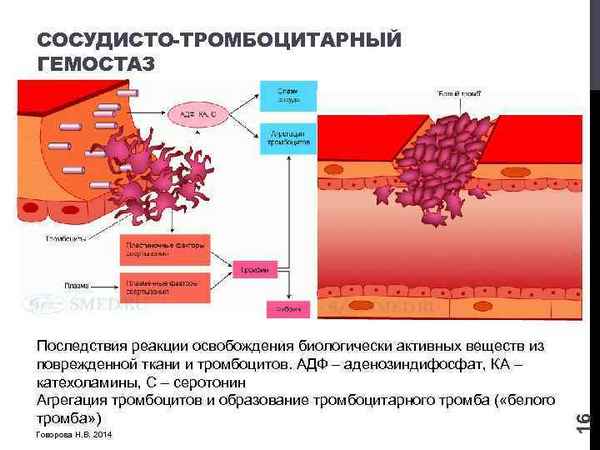

Активация лейкоцитов и тромбоцитов циркулирующей крови детей при неотложных состояниях сопровождается интенсификацией образования в ней клеточных ассоциаций, представленных ауторозетками, образованными лейкоцитами из эритроцитов, и тромбоцитарными агрегатами. Циркуляция в крови значительных количеств этих клеточных ассоциаций способна вызвать ухудшение её реологических свойств и соответственно нарушения микроциркуляции. Поскольку эритроциты, входящие в состав ауторозеток и контактирующие с тромбоцитами, подвергаются экзоцитарному лизису, это приводит к поступлению в циркулирующую кровь эритроцитарных прокоагулянтов и увеличивает возможность тромбообразования. Поэтому интенсификацию образования ауторозеток и тромбоцитарных агрегатов можно рассматривать как патогенетические факторы нарушений микроциркуляции при неотложных состояниях.

...

Активация лейкоцитов и тромбоцитов циркулирующей крови детей при неотложных состояниях сопровождается интенсификацией образования в ней клеточных ассоциаций, представленных ауторозетками, образованными лейкоцитами из эритроцитов, и тромбоцитарными агрегатами. Циркуляция в крови значительных количеств этих клеточных ассоциаций способна вызвать ухудшение её реологических свойств и соответственно нарушения микроциркуляции. Поскольку эритроциты, входящие в состав ауторозеток и контактирующие с тромбоцитами, подвергаются экзоцитарному лизису, это приводит к поступлению в циркулирующую кровь эритроцитарных прокоагулянтов и увеличивает возможность тромбообразования. Поэтому интенсификацию образования ауторозеток и тромбоцитарных агрегатов можно рассматривать как патогенетические факторы нарушений микроциркуляции при неотложных состояниях.

...

23 03 2024 19:50:10

Статья в формате PDF

256 KB...

Статья в формате PDF

256 KB...

22 03 2024 12:33:19

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

21 03 2024 11:10:33

Статья в формате PDF

192 KB...

Статья в формате PDF

192 KB...

20 03 2024 2:43:51

Статья в формате PDF

276 KB...

Статья в формате PDF

276 KB...

19 03 2024 21:34:42

Статья в формате PDF

226 KB...

Статья в формате PDF

226 KB...

18 03 2024 8:28:46

Статья в формате PDF

306 KB...

Статья в формате PDF

306 KB...

17 03 2024 20:51:42

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::