ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Одной из хаpaктерных особенностей гестоза является нарушение коагуляционного потенциала крови, а в ряде случаев и развитие ДВСсиндрома, что, безусловно, не может не сказаться на показателях гемореологии у данного контингента беременных и соответственно на хаpaктере оксигенации тканей [1,6]. Однако в отечественной литературе нет систематизированных данных о состоянии гемореологии у беременных с гестозом. Последнее определило цель и задачи данной работы.

Как известно, предметом гемореологии является изучение текучести и деформируемости цельной крови и ее элементов в потоке внутри сосудистого русла.

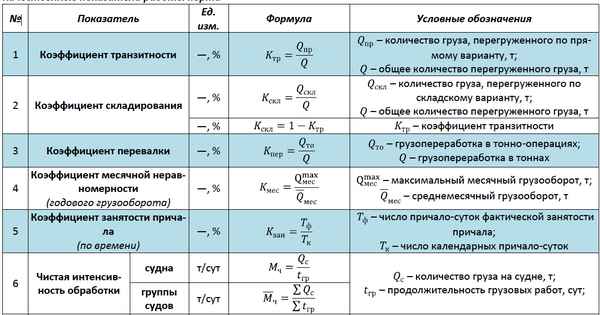

Изучение реологических свойств крови проводилось с использованием анализатора крови реологического АКР-2, который обеспечивает определение следующих реологических параметров крови: вязкость крови при заданной скорости сдвига, зависимость вязкости крови от скорости сдвига, вязкость плазмы, вязкость сыворотки, индекс агрегации эритроцитов, индекс деформируемости эритроцитов.

Вязкость крови измеряли в диапазоне скоростей сдвига от 10 с-1 до 300 с-1. Скорость сдвига 200 с-1 моделировала вязкость крови при течении в артериях и артериолах, а малая скорость 20 с-1 в венулах и венах. Значения вязкости крови при различных скоростях сдвига использовали для построения реологических кривых.

Вязкость плазмы крови и сыворотки измеряли в АКР-2 при температуре термостатирования 37˚ С и при скорости сдвига 100с-1.

Данные, полученные с использованием анализатора АКР-2, позволяют дать оценку деформируемости эритроцитов.

Индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) (А.С.Парфенов, 1991) рассчитывается по формуле:

ИДЭ=V100 с-1/ V200 с

Одновременно была изучена степень агрегации эритроцитов путем определения индекса агрегации эритроцитов.

Индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ) (А.С.Парфенов, 1991) рассчитывается по формуле:

ИАЭ= V20 c-1/ V100 c-1

Определение индекса агрегации эритроцитов основано на положении, что вязкость крови в диапазоне малых скоростей сдвига зависит главным образом от агрегации /дезагрегации эритроцитов.

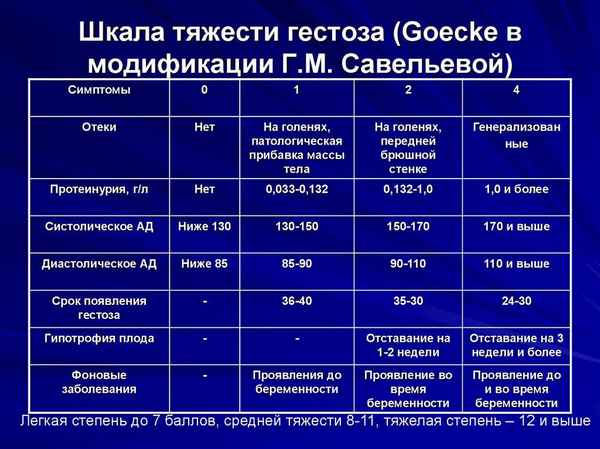

Реологические свойства крови изучены в трех группах беременных с гестозом различной степени тяжести. I группу составили 23 беременных с легким течением гестоза, II группу - 26 беременных со среднетяжелым течением гестоза, в III группу вошли 18 беременных с тяжелым течением гестоза.

Группа сравнения включала в себя 15 беременных со сроком гестации 36-40 недель и физиологическим течением беременности.

Прежде всего были изучены вязкостные свойства крови у беременных женщин с физиологическим течением беременности и легким течением гестоза.

В 1 группе беременных с легким течением гестоза не было выявлено достоверных изменений вязкости крови при всех исследуемых скоростях сдвига -низких, средних, высоких. Оставалась без изменений вязкость сыворотки и плазмы крови. Не отмечалось изменения и индекса агрегации эритроцитов (табл. 2). В то же время имело место снижение индекса деформируемости эритроцитов эритроциты становились «жесткими». Как известно, жесткость эритроцитов - величина, обратная текучести, свидетельствующая о потере эритроцитами способности менять свою форму при прохождении через капилляры микроциркуляторного русла. Известно, что для эффективного обеспечения газотрaнcпортной функции эритроциты должны свободно проходить через микроциркуляторное русло.

Таким образом, наиболее ранним диагностическим признаком нарушения гемореологических свойств крови при гестозе является нарушение деформируемости эритроцитов, появление «жестких» эритроцитов, препятствующих свободной микроциркуляции, оксигенации и трофике тканей.

Отсутствие изменений вязкости цельной крови при малых скоростях сдвига, а также вязкости плазмы крови и сыворотки при заданной скорости сдвига коррелирует с результатами проведенных нами исследований . В описываемой группе беременных с легким течением гестоза отсутствовали гипопротеинемия и сдвиги гематокрита по сравнению с группой женщин с физиологическим течением беременности.

Во II группе беременных со среднетяжелым течением гестоза отмечено достоверное снижение вязкости крови при всех скоростях сдвига -низких, средних, высоких (табл 3).

Как известно, снижение вязкости при малых скоростях сдвига обусловлено разрушением эритроцитарных агрегатов. Одним из механизмов снижения агрегации эритроцитов и соответственно вязкости крови является падение онкотического давления плазмы, что обусловлено гипопротеинемией у больных со среднетяжелым течением гестоза.

Снижение вязкости крови в группе больных со среднетяжелым течении гестоза отмечено и при средних скоростях сдвига (100с-1 200с-1) (табл.). Как известно, в области средних скоростей сдвига вязкость крови определяется способностью эритроцитов к деформации, т..к. при большом напряжении сдвига эритроциты существуют отдельно друг от друга.

При изучении гемореологических параметров при высоких скоростях сдвига (более 200с-1) также было выявлено снижение вязкости крови у больных со среднетяжелым течением гестоза.

При указанной скорости сдвига эритроциты достигают предельной деформации. В этих условиях на величину вязкости крови влияет количество эритроцитов и их качественные хаpaктеристики (форма, размеры, структура спектриновой сети).

При изучении индекса деформируемости эритроцитов в группе беременных со среднетяжелым течением гестоза выявлено его снижение. Снижение деформируемости эритроцитов, повышение их жесткости способствует нарушению нормального кровотока в микроциркуляторном русле и развитию тканевой гипоксии изза потери способности жестким эритроцитом проникнуть в капилляр.

При обследовании беременных со среднетяжелым течением гестоза выявлено снижение индекса агрегации эритроцитов. Следует отметить, что возможность строго параллельного расположения поверхностей эритроцитарных мембран при агрегации эритроцитов связана с их деформационнной способностью. Этот факт подтверждает участие феномена деформируемости эритроцитов в процессе образования эритроцитарных агрегатов. Увеличение жесткости эритроцитарной мембраны приводит к снижению агрегации эритроцитов.

Таким образом, в группе больных со среднетяжелым течением гестоза снижение степени деформируемости эритроцитов закономерно сочеталось со снижением степени агрегации эритроцитов.

В III группе больных с тяжелым течением гестоза отмечено дальнейшее снижение вязкости крови при всех скоростях сдвига - низких, средних, высоких (табл 4).

Снижение вязкости при малых скоростях сдвига обусловлено дальнейшим снижением онкотического давления плазмы крови, что связано с прогрессирующей гипопротеинемией у больных с тяжелым течением гестоза, выявленных в наших исследованиях. Одновременно в группе беременных с тяжелым течением гестоза обнаружено снижение вязкости плазмы крови, что может быть связано с гипофибриногенемией, выявленной у больных этой группы .

При средних и высоких скоростях сдвига в группе больных с тяжелым течением гестоза также отмечено снижение вязкости крови (табл.)

При изучении индекса деформируемости эритроцитов в группе беременных с тяжелым течением гестоза выявлено его дальнейшее снижение как по сравнению с аналогичным показателем у здоровых беременных, так и по сравнению с показателями беременных I и II групп наблюдения с легким и среднетяжелым течением гестоза (табл.4). Повышение жесткости эритроцитов способствует усугублению нарушения нормального кровотока в микроциркуляторном русле развитию тканевой гипоксии.

При обследовании беременных с гестозом выявлено снижение ИАЭ в группе больных с тяжелым течением гестоза, что может быть связано как с прогрессированием гипопротеинемии, так и с развитием в группе беременных с тяжелым течением гестоза гипофибриногенемии.

Таким образом, у больных с гестозом отмечено изменение реологических показателей крови при различных скоростях сдвига. Установлено, что наиболее чувствительным тестом состояния реологических свойств крови является индекс деформируемости эритроцитов, который снижался уже в группе беременных с легким течением гестоза. Снижение ИДЭ свидетельствовало о повышении жесткости эритроцитов, снижении их способности обеспечить адекватную капиллярную перфузию.

В группе беременных со среднетяжелым течением гестоза выявлено снижение вязкости крови при всех скоростях сдвига, снижение ИАЭ, дальнейшее снижение ИДЭ, что указывает на прогрессирование нарушений в системе микроциркуляции. Наконец, в группе беременных с тяжелым течением гестоза изменения показателей гемореологии аналогичны таковым в группе беременных со среднетяжелым течением гестоза.

Анализируя в целом результаты проведенных нами исследований, следует заключить, что нарушения регионарного кровотока и процессов микроциркуляции при гестозе при гестозе в значительной мере могут быть обусловлено изменением реологических свойств крови, в частности появлением жестких эритроцитов, препятствующих нормальному кровотоку в микрососудах.

Литература:

- Глухова Т.Н., Чеснокова Н.П., Салов И.А.,Рогожина И.Е.. Особенности нарушения коагуляционно-тромбоцитарного звена системы гемостаза и процессов липопероксидации при гестозе // Тромбоз, гемостаз и реология.-2002.-№3.-С.3538.

- Кулаков В.И., Мурашко Л.Е. Новые подходы к терминологии и лечению гестоза// Акуш. и гин.-1998-№5.-с.3-6.

- Ройтман Е.В., Фирсов Н.Н., Дементьева М.Г.и др. Термины, понятия и подходы к исследованиям реологии крови в клинике// Тромбоз, гемостаз и реология.-2000.-№3.-С.5-12.

- Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А. Пpaктическое акушерство.М., 1997.

- Серов В.Н., Фролова О.Г., Токова З.З. Основные причины материнской cмepтности в последние 5 лет //Проблемы беременности.-2001.№3.-С.15-19.

- I.A.Salov. N.P.Chesnokova, T.N.Gluchova ABOUT A CONDITION OF BLOOD COAGULATION AT GESTOSIS OF A VARIOUS DEGREE OF SEVERITY 17th International Congress on Thrombosis. Bologna, Italy, October 26-30, 2000.P.98.

Таблица 1. Показатели гемореологии у здоровых беременных.

|

Изучаемый показатель |

n |

|

|

ВЦК , 10 с-1 ,мПа с |

15 |

4,32 ± 0,35 |

|

ВЦК , 20 с-1 ,мПа с |

15 |

3,7 ± 0,4 |

|

ВЦК , 50 с-1 ,мПа с |

15 |

3,2 ± 0,26 |

|

ВЦК ,100 с-1 ,мПа с |

15 |

3,09 ± 0,30 |

|

ВЦК , 150 с-1 ,мПа с |

15 |

3,01 ± 0,25 |

|

ВЦК , 200 с-1 ,мПа с |

15 |

3,04 ± 0,19 |

|

ВЦК , 300 с-1 ,мПа с |

15 |

3,14 ± 0,12 |

|

ВзПл, 100 с-1 ,мПа с |

15 |

1,26 ± 0,02 |

|

ВзСыв,100 с-1 ,мПа с |

15 |

1,16 ± 0,04 |

|

ИДЭ |

15 |

1,02 ± 0,0013 |

|

ИАЭ |

15 |

1,22 ± 0,01 |

Таблица 2. Показатели гемореологии у беременных с легким течением гестоза.

|

Изучаемый показатель |

n |

M ±m |

Р |

|

ВЦК , 10 с-1 ,мПа с |

23 |

4,13 ± 0,30 |

р>0,05 |

|

ВЦК , 20 с-1 ,мПа с |

23 |

3,8 ± 0,2 |

р>0,05 |

|

ВЦК , 50 с-1 ,мПа с |

23 |

3,2 ± 0,13 |

р>0,05 |

|

ВЦК ,100 с-1 ,мПа с |

23 |

3,0 ± 0,12 |

р>0,05 |

|

ВЦК , 150 с-1 ,мПа с |

23 |

3,01 ± 0,11 |

р>0,05 |

|

ВЦК , 200 с-1 ,мПа с |

23 |

3,02 ± 0,10 |

р>0,05 |

|

ВЦК , 300 с-1 ,мПа с |

23 |

3,19 ± 0,12 |

р>0,05 |

|

ВзПл, 100 с-1 ,мПа с |

23 |

1,26 ± 0,020 |

р>0,05 |

|

ВзСыв,100 с-1 ,мПа с |

23 |

1,17 ± 0,02 |

р>0,05 |

|

ИДЭ |

23 |

0,99 ± 0,001 |

р<0,001 |

|

ИАЭ |

23 |

1,21 ± 0,01 |

р>0,05 |

Примечание. Р - рассчитано по отношению к группе здоровых; Р1 - рассчитано по отношению к группе беременных с легким течением гестоза; Р3 - рассчитано по отношению к группе беременных со среднетяжелым течением гестоза

ВЦК - вязкость цельной крови при различных скоростях сдвига;

ВзПл - вязкость плазмы;

ВзСыв - вязкость сыворотки;

ИДЭ индекс деформируемости эритроцитов

ИАЭ - индекс агрегации эритроцитов

Таблица 3. Показатели гемореологии у беременных со среднетяжелым течением гестоза.

|

Изучаемый показатель |

n |

M± m |

Р |

|

ВЦК , 10 с-1 ,мПа с |

26 |

3,14 ± 0,28 |

р<0,05 р1<0,05 |

|

ВЦК , 20 с-1 ,мПа с |

26 |

3,0 ± 0,3 |

р<0,05 р1<0,05 |

|

ВЦК , 50 с-1 ,мПа с |

26 |

2,76 ± 0,13 |

р<0,01 р1<0,01 |

|

ВЦК ,100 с-1 ,мПа с |

26 |

2,60 ± 0,13 |

р<0,05 р1<0,05 |

|

ВЦК , 150 с-1 ,мПа с |

26 |

2,59 ± 0,13 |

р<0,05 р1<0,05 |

|

ВЦК , 200 с-1 ,мПа с |

26 |

2,64 ± 0,14 |

р<0,05 р1<0,05 |

|

ВЦК , 300 с-1 ,мПа с |

26 |

2,72 ± 0,14 |

р<0,05 р1<0,05 |

|

ВзПл, 100 с-1 ,мПа с |

26 |

1,28 ± 0,020 |

р>0,05 р1>0,05 |

|

ВзСыв,100 с-1 ,мПа с |

26 |

1,16 ± 0,02 |

р>0,05 р1>0,05 |

|

ИДЭ |

26 |

0,98 ± 0,001 |

р<0,001 р1<0,001 |

|

ИАЭ |

26 |

1,15 ± 0,01 |

р<0,05 р1<0,05 |

Примечание. Р - рассчитано по отношению к группе здоровых; Р1 - рассчитано по отношению к группе беременных с легким течением гестоза; Р3 - рассчитано по отношению к группе беременных со среднетяжелым течением гестоза

Таблица 4. Показатели гемореологии у беременных с тяжелым течением гестоза.

|

Изучаемый показатель |

n |

M ±m |

Р |

|

ВЦК , 10 с-1 ,мПа с |

18 |

3,0 ± 0,30 |

р<0,05 р1<0,05 р3>0,05 |

|

ВЦК , 20 с-1 ,мПа с |

18 |

2,9 ± 0,3 |

р<0,05 р1<0,05 р3>0,05 |

|

ВЦК , 50 с-1 ,мПа с |

18 |

2,73 ± 0,17 |

р<0,01 р1<0,01 р3>0,05 |

|

ВЦК ,100 с-1 ,мПа с |

18 |

2,5 ± 0,18 |

р<0,05 р1<0,05 р3>0,05 |

|

ВЦК , 150 с-1 ,мПа с |

18 |

2,38 ± 0,12 |

р<0,05 р1<0,05 р3>0,05 |

|

ВЦК , 200 с-1 ,мПа с |

18 |

2,48 ± 0,14 |

р<0,05 р1<0,05 р3>0,05 |

|

ВЦК , 300 с-1 ,мПа с |

18 |

2,49 ± 0,16 |

р<0,05 р1<0,05 р3>0,05 |

|

ВзПл, 100 с-1 ,мПа с |

18 |

1,19 ± 0,020 |

р<0,05 р1<0,05 р3<0,05 |

|

ВзСыв,100 с-1 ,мПа с |

18 |

1,15 ± 0,02 |

р>0,05 р1>0,05 р3>0,05 |

|

ИДЭ |

18 |

0,96 ± 0,001 |

р<0,001 р1<0,001 р3<0,001 |

|

ИАЭ |

18 |

1,16 ± 0,01 |

р<0,05 р1<0,05 р3>0,05 |

Примечание. Р - рассчитано по отношению к группе здоровых; Р1 - рассчитано по отношению к группе беременных с легким течением гестоза; Р3 - рассчитано по отношению к группе беременных со среднетяжелым течением гестоза

Статья в формате PDF 251 KB...

24 04 2024 14:59:54

23 04 2024 4:40:59

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

22 04 2024 12:53:11

Статья в формате PDF

601 KB...

Статья в формате PDF

601 KB...

20 04 2024 19:26:23

Статья в формате PDF

171 KB...

Статья в формате PDF

171 KB...

19 04 2024 20:18:39

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

18 04 2024 4:58:51

17 04 2024 13:59:33

16 04 2024 10:39:40

Статья в формате PDF

331 KB...

Статья в формате PDF

331 KB...

15 04 2024 23:15:25

Статья в формате PDF

241 KB...

Статья в формате PDF

241 KB...

14 04 2024 14:58:11

Статья в формате PDF

272 KB...

Статья в формате PDF

272 KB...

13 04 2024 21:26:34

Статья в формате PDF

306 KB...

Статья в формате PDF

306 KB...

12 04 2024 22:50:37

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

11 04 2024 18:40:51

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

10 04 2024 16:11:48

Статья в формате PDF

245 KB...

Статья в формате PDF

245 KB...

09 04 2024 21:13:44

Статья в формате PDF

310 KB...

Статья в формате PDF

310 KB...

08 04 2024 10:56:10

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

07 04 2024 12:15:21

Анализ полученных результатов мониторинга воды Волго – Каспийского бассейна показал, что: уровень мутагенной активности загрязнений природных волжских вод достигает наибольшего значение в летний период; наиболее напряженная эколого- генетическая ситуация складывается в районах р. Бузан и г. Нариманов, находящихся в непосредственной близости от Газопереpaбатывающего завода; показатель уровня мутагенности водной среды с 1998 по 2001 г. незначительно снизился, но превышает предельно допустимое значение на 59%; сера, добываемая на АГПЗ увеличивает показатель мутагенности загрязнений на 62%; использование фильтров на основе циалита способствует снижению мутагенности природной воды на 58%, пpaктически приближая её к предельно допустимому значению 0,37%. ...

06 04 2024 10:10:33

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

05 04 2024 14:31:29

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

04 04 2024 6:38:27

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

03 04 2024 8:29:27

02 04 2024 16:19:53

01 04 2024 5:20:22

Статья в формате PDF

338 KB...

Статья в формате PDF

338 KB...

30 03 2024 0:35:42

В статье представлены результаты микробиологического исследования сточных вод на различных этапах очистки. Применен метод ионной хроматографии (ИХ) как экспресс- метод детекции патогенов. В результате исследования выявлено наличие патогенов, таких как Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia после механической очистки. Результаты исследования полагают необходимость совершенствования методов очистки сточных вод, используемых в различных целях.

...

В статье представлены результаты микробиологического исследования сточных вод на различных этапах очистки. Применен метод ионной хроматографии (ИХ) как экспресс- метод детекции патогенов. В результате исследования выявлено наличие патогенов, таких как Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia после механической очистки. Результаты исследования полагают необходимость совершенствования методов очистки сточных вод, используемых в различных целях.

...

28 03 2024 11:50:58

Статья в формате PDF 142 KB...

26 03 2024 18:28:32

Статья в формате PDF

493 KB...

Статья в формате PDF

493 KB...

25 03 2024 5:45:44

Статья в формате PDF

221 KB...

Статья в формате PDF

221 KB...

24 03 2024 7:13:21

Статья в формате PDF

154 KB...

Статья в формате PDF

154 KB...

22 03 2024 8:51:54

Статья в формате PDF

170 KB...

Статья в формате PDF

170 KB...

20 03 2024 23:43:21

Статья в формате PDF

167 KB...

Статья в формате PDF

167 KB...

19 03 2024 8:51:27

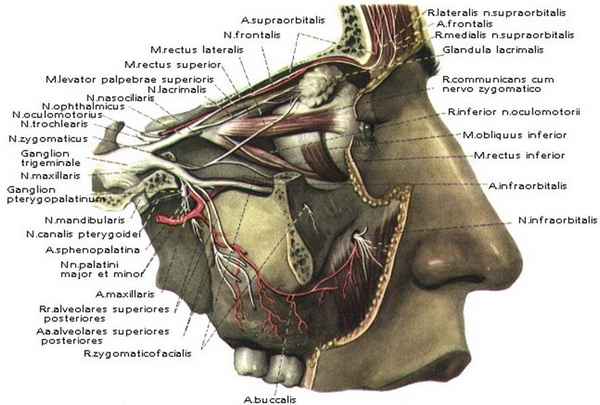

Авторы, используя стереокраниобазиометр собственной конструкции, на 248 объектах установили, что точка пересечения верхнего края пирамиды височной кости корешком тройничного нерва занимает преимущественно заднее, латеральное и высокое положение при брахицефалии и брахибазилии, а при долихоцефалии и долихобазилии – переднее, медиальное и низкое положение. Большим абсолютным размерам черепа соответствует высокое, заднее и латеральное положение данной точки, а малым абсолютным размерам черепа – ее низкое, переднее и медиальное положение. Наибольшая степень корреляции имеет место с индексом треугольника с вершинами в передних точках наружных слуховых проходов и в глабелле. Полученные данные могут быть использованы при изучении закономерностей морфогенеза черепа человека, а также при планировании операций чрезкожной радикотомии.

...

Авторы, используя стереокраниобазиометр собственной конструкции, на 248 объектах установили, что точка пересечения верхнего края пирамиды височной кости корешком тройничного нерва занимает преимущественно заднее, латеральное и высокое положение при брахицефалии и брахибазилии, а при долихоцефалии и долихобазилии – переднее, медиальное и низкое положение. Большим абсолютным размерам черепа соответствует высокое, заднее и латеральное положение данной точки, а малым абсолютным размерам черепа – ее низкое, переднее и медиальное положение. Наибольшая степень корреляции имеет место с индексом треугольника с вершинами в передних точках наружных слуховых проходов и в глабелле. Полученные данные могут быть использованы при изучении закономерностей морфогенеза черепа человека, а также при планировании операций чрезкожной радикотомии.

...

18 03 2024 21:49:15

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

17 03 2024 3:57:18

Статья в формате PDF

361 KB...

Статья в формате PDF

361 KB...

16 03 2024 15:53:26

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::