СИСТЕМА МИРОЗДАНИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ЕДИНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

К началу XXI века особую остроту в науке и образовании приобрели проблемы выработки единого универсального взгляда на Вселенную и устройство Мироздания, а также выяснения фундаментальных причин единства природы и многообразия явлений окружающего нас мира Земли и Вселенной в целом. Одной из главных причин возникновения данной проблемы является раздробленность научного знания на более чем 17 тысяч отдельных дисциплин, включая дополнительно традиционную, но «неестественную» по сути, классификацию наук на три основных группы: естественные, общественные (гуманитарные, социальные) и технические. Ведь логично, что из этой классификации следует, что общественные и технические науки вроде бы являются «неестественными». Кроме того физика с ее постоянными попытками редукционизма (на уровне попыток подмены фундаментальных основ) в химии, биологии и других наук, включая «вторжение» в предметную область философии еще больше запутала ситуацию. Конечно же, это не допустимо, ведь каждая наука отличается от другой конкретным материальным объектом и его свойствами, формирующим предмет данной дисциплины, а не субъективным желанием исследователя. А, поэтому любое научное знание является естественным, так как опирается только на системные научные факты, объективно существующие во Вселенной. Хоть о химических веществах (химия), хоть о человеке (медицина и т.д.) и социуме (социология и т.д.), хоть о техновеществе (экология и т.д.). Основной причиной этих классификационных проблем является, по мнению автора, тот факт, что до последнего времени не было единой фундаментальной основы для ликвидации этой устаревшей классификации, например в виде Системы [1-6], объединяющей все многообразие материальных объектов и явлений. Суть разработанной автором Системы Мироздания заключается в объединении всех материальных объектов и явлений в виде последовательно переходящих в друг друга ультрамикро-, микро-, макро- и мегамиров (или макроуровней) на основе закономерно роста массы объектов и уменьшения удельной энергии связи элементов его составляющих [3-7].

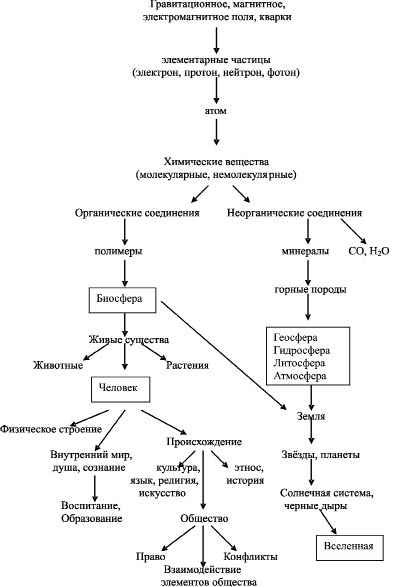

При этом при переходе четырех переходящих в друг друга ультрамикро-, микро-, макро- и мегамиров, объединяющей все их многообразие в единое целое с определением их конкретного места в данной Системе и соответствующем последовательном структурном усложнении материальных объектов Мироздания периодически происходит качественный скачек или переход количества массы объекта или их родственной совокупности в новое материальное качество (отдельные разновидности полей, элементарная частица, атом, химическое вещество: живое (клетка, растение, насекомое, человек, социум и т.д.), неживое (косное - минерал, литосфера, гидросфера, атмосфера и т.д.), биосфера и планета Земля, Солнечная система, Галактика и т.д.

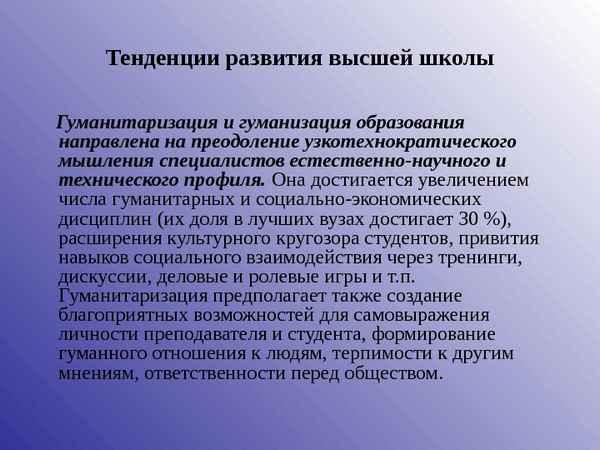

Эта же система должна послужить основой и для создания современной концепции естествознания, объединяющей наиболее важные хаpaктеристики структуры и свойств материальных объектов Мироздания (Вселенной) в рамках ее современного четвертого этапа развития, названного на пороге XXI веке интегрально-дифференциальным. Имеется в виду, что он наступил после трех предыдущих: «псевдоинтегрального», аналитического - дифференциального и интегрального. Кроме того, данная многоуровневая Система Мироздания становится естественной основой для создания современной единой и универсальной классификации научного знания или наук. Она включает в себя все три традиционных классификации (естественные, гуманитарные и технические), так как каждая из них в рамках данной системы имеет свой конкретный материальный объект исследования, формирующий фундаментальную индивидуальность и отличия данной науки от других научных дисциплин. Например, поле, атом и элементарные частицы - это объект физики; химическое вещество (молекулярное и немолекулярное химическое соединение) - это объект химии; человек - это объект медицины, общество и социум - это объект гуманитариев, техника и технологии - это объект технических наук и т.д. (рис. 1)

Рис. 1. Взаиморасположение и классификация материальных лбъектов исследования

различных наук в многоуровневой Системе мироздания

Особое место в классификации наук, кроме естествознания, занимают также такие над- или междисциплинарные науки как математика и философия. Их предметом также может быть Мироздание в целом, хотя их законы используются и в более частных случаях и материальных объектах. Первая является по существу универсальным языком формализации и моделирования реальной действительности, а вторая раскрывает наиболее общие междисциплинарные (межуровневые) законы естествознания (типа закона перехода количества в качество и т.д.) и методологические приемы научного познания, в отличие от бытового, мифологического и религиозного.

Физика же, как и другие естественнонаучные дисциплины, не смотря на «научный шовинизм» отдельных ее школ, также в качестве материальных объектов, отличающих ее от химии, биологии и т.д. исследует, прежде всего, их такие разновидности как поля, элементарные и атомные частицы (вещества), специфику физических взаимодействий, структур и свойств веществ. То есть каждая естественная наука отличается друг от друга фундаментальными отличиями в структуре (состав и тип связи) и свойств материальных объектов (например, атом - это физика, молекула - это химия, клетка - это биология и т.д.). При этом не ставится под сомнение тезис о плодотворности развития исследований в смежных (пограничных) областях наук (физико-химия и т.д.), при сохранении приоритета каждой из этих наук в своей фундаментальной предметной области. Онако перекос в интеграции наук крайне непродуктивен. А если использовать классификацию наук по Л. Ландау (естественные, неестественные и противоестественные), то к первым можно отнести химию и физику, вторым - физическую химию, а к третьим - химическую физику [1-4]. Поэтому сегодня необходимо разумно сочетать дифференциацию отдельных естественных наук с их интеграцией друг с другом.

Особо следует отметить аспект перехода от однолинейности к разветвлённости в изображении классификации наук. Такая тенденция в эволюции классификации наук касается их графического построения и выражения. Однолинейная форма на первый взгляд лучше других способна выразить процесс восхождения от низшего к высшему, от простого к сложному, а в общем случае: от абстpaктного к конкретному. Так Ф. Энгельс составил иерархический ряд естественных наук: математика-механика-физика-химия-биология. Однако в дальнейшем сюда потребовалось внести существенные коррективы. И поэтому нелинейная классификация наук [7], основанная на иерархии материальных объектов Мироздания (рис. 1), с точкой разветвления в химии (рис. 2), выглядит точнее и нагляднее.

Рис. 2. Универсальная классификация наук

Список литературы

- Сироткин О.С. Химия на своем месте //Химия и жизнь. - 2003. - №5. - С. 26-29.

- Сироткин О.С. Система химических соединений // Вестник Казанского технологического университета. - 2000. - №1-2. - С. 190-198.

- Сироткин О.С. Уровни строения вещества // Вестник Казанского технологического университета. - 1998. - №2. - С. 6-15.

- Сироткин О.С. Начала единой химии (Унитарность как основа формирования индивидуальности, раскрытия уникальности и фундаментальности химической науки). - Казань: Изд. АН РТ «Фэн», 2003. - 252 с.

- Сироткин О.С. Парадигма многоуровневой организации вещества как фундаментальная основа современной концепции естествознания // Успехи современного естествознания. - 2003. - № 11. - С. 87.

- Сироткин О.С. Система мироздания как фундаментальная основа современной материалистической концепции естествознания. Международный журнал экспериментального образования. - 2010. - № 7. - С. 141-143.

- Сироткин О.С., Диброва М.П., Загайнова Х.Р. Классификация естественных наук на основе единой материалистической системы Мироздания. Материалы докладов международной конференции «Энергетика 2008». - Казань, КГЭУ, 2008. - С. 38-42.

Статья в формате PDF

145 KB...

Статья в формате PDF

145 KB...

18 04 2024 3:11:31

15 04 2024 6:40:28

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

14 04 2024 13:17:31

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

13 04 2024 5:10:45

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

12 04 2024 10:50:15

Статья в формате PDF

194 KB...

Статья в формате PDF

194 KB...

11 04 2024 7:16:32

Статья в формате PDF

142 KB...

Статья в формате PDF

142 KB...

08 04 2024 11:44:47

Статья в формате PDF

181 KB...

Статья в формате PDF

181 KB...

07 04 2024 20:30:32

Статья в формате PDF

586 KB...

Статья в формате PDF

586 KB...

06 04 2024 21:52:21

Статья в формате PDF

195 KB...

Статья в формате PDF

195 KB...

04 04 2024 7:43:59

Статья в формате PDF

294 KB...

Статья в формате PDF

294 KB...

03 04 2024 20:46:44

02 04 2024 22:43:20

ФРИ-терапия (СЕМ-терапия) основана на использовании материалов с управляемой энергетической структурой (CEM – Controlled Energy Material). Излучателем сверхслабых излучений КВЧ-диапазона при интенсивности 10–16–10–20 Вт/см2 является диод Ганна. Представлена оценка влияния фонового миллиметрового излучения на стафилококки, на нативную кровь, а также на вегетативный статус пациента гипертонической болезнью в сравнительном аспекте по графикам циркадных ритмов пульса при приеме: препаратов, не влияющих на ритм сердца; структурированной воды, активированной посредством аппарата «Cem-Tech»; полной дозы препарата лодоза; воды, содержащей информацию о порошкообразном лодозе. Рассмотренная индивидуальная динамика параметров ритмограммы, вычисленных на основе регистрации 500 межпульсовых интервалов, оценивалась с вычислением показателей уровня статистической значимости различий. Показано, что прием препарата Лодоз и воды содержащей информацию о препарате Лодоз сопровождается сходными изменениями, как частоты пульса, так и внутренней структуры информационного паттерна HRV. Динамика параметров ритма сердца свидетельствует о мобилизации холинергических механизмов регулирования.

...

ФРИ-терапия (СЕМ-терапия) основана на использовании материалов с управляемой энергетической структурой (CEM – Controlled Energy Material). Излучателем сверхслабых излучений КВЧ-диапазона при интенсивности 10–16–10–20 Вт/см2 является диод Ганна. Представлена оценка влияния фонового миллиметрового излучения на стафилококки, на нативную кровь, а также на вегетативный статус пациента гипертонической болезнью в сравнительном аспекте по графикам циркадных ритмов пульса при приеме: препаратов, не влияющих на ритм сердца; структурированной воды, активированной посредством аппарата «Cem-Tech»; полной дозы препарата лодоза; воды, содержащей информацию о порошкообразном лодозе. Рассмотренная индивидуальная динамика параметров ритмограммы, вычисленных на основе регистрации 500 межпульсовых интервалов, оценивалась с вычислением показателей уровня статистической значимости различий. Показано, что прием препарата Лодоз и воды содержащей информацию о препарате Лодоз сопровождается сходными изменениями, как частоты пульса, так и внутренней структуры информационного паттерна HRV. Динамика параметров ритма сердца свидетельствует о мобилизации холинергических механизмов регулирования.

...

31 03 2024 16:15:20

30 03 2024 10:14:36

Статья в формате PDF

314 KB...

Статья в формате PDF

314 KB...

29 03 2024 0:38:13

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

28 03 2024 21:35:48

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

27 03 2024 20:15:28

Статья в формате PDF

146 KB...

Статья в формате PDF

146 KB...

26 03 2024 7:58:48

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

25 03 2024 2:11:12

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

24 03 2024 10:51:19

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

23 03 2024 16:44:26

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

22 03 2024 5:51:32

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

21 03 2024 15:16:21

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

20 03 2024 20:36:18

19 03 2024 7:15:40

Статья в формате PDF

307 KB...

Статья в формате PDF

307 KB...

18 03 2024 8:36:50

Лимфатические посткапилляры проходят от метаболических блоков с лимфатическими капиллярами до лимфатических сосудов первого порядка в контурном пучке микрорайона микроциркуляторного русла, чаще около собирательных венул или на разном удалении от них.

...

Лимфатические посткапилляры проходят от метаболических блоков с лимфатическими капиллярами до лимфатических сосудов первого порядка в контурном пучке микрорайона микроциркуляторного русла, чаще около собирательных венул или на разном удалении от них.

...

17 03 2024 0:57:28

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

16 03 2024 2:28:39

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

15 03 2024 6:49:23

Статья в формате PDF

266 KB...

Статья в формате PDF

266 KB...

13 03 2024 15:17:14

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

12 03 2024 13:53:23

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

11 03 2024 7:46:37

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

10 03 2024 12:11:14

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::