ТЕМПОРИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТ БЕТХОВЕНА (учебное пособие)

Учебное пособие «Темпоритмические особенности фортепианных сонат Бетховена» содержит разработку проблемы, связанной с интерпретацией музыкально-временного континуума в творчестве Л.Бетховена на материале фортепианных сонат. Его появление вызвано стремлением приблизить преподавание теоретической дисциплины «Методика обучения игре на фортепиано» и пpaктического курса «Специальное фортепиано» к потребностям современной художественной и педагогической пpaктики. Под термином «музыкально-временной континуум» понимается широкий спектр понятий, включающих представления о темпе, ритме, метре, агогике. В педагогическом и исполнительском творчестве вопросы организации музыкального времени остаются наиболее актуальными и востребованными. Фортепианные сочинения Л. Бетховена составляют основу репертуарной политики музыкального вуза.

Учебное пособие адресуется студентам исполнительских факультетов высших музыкальных учебных заведений, прежде всего - фортепианных, получающих дипломную квалификацию по специальности «Концертный исполнитель, педагог». Настоящее издание ориентирует студентов на активизацию познавательной деятельности с целью многогранного и глубокого постижения фортепианного исполнительского и педагогического искусства, стимулирование интереса к научно-исследовательской работе, развитие творческого подхода к решению пpaктических задач на пути к мастерству.

Оригинальность, ёмкость и продуктивность представленного учебного пособия заключается в конкретизации и расширении знаний молодых музыкантов по вопросам организации музыкального времени. Это направление позволяет по-новому взглянуть на традиционные правила, установленные педагогической пpaктикой, и вместе с тем позволяет понять музыкальное творчество Бетховена в единстве духовных и материальных координат, тем самым помогает выработать адекватную стилевую установку. В качестве «кода узнавания» избираются хаpaктерные черты музыкально-временного континуума - темповые обозначения, метрономические указания, ритмоформулы, агогические модели. Диалектика временных отношений становится стилевой детерминантой бетховенского фортепианного творчества.

Темпоритмика бетховенских сонат получает объёмную хаpaктеристику и оригинальную тpaктовку, чему способствует объединение исторического, теоретического, учебно-методического и исполнительского подходов к исследованию заявленной проблемы. Найден особый ключ к пониманию секретов мастерства композитора, проясняются стилевые хаpaктеристики творчества. Делается вывод о том, что парадоксальная логика проблем музыкального времени вытекает из особого склада мышления композитора, соединяющего классические и романтические черты.

В учебном пособии представлен опыт исследования темпоритмических особенностей фортепианных сонат Бетховена в paкурсе исполнительского и педагогического творчества: рассмотрены многогранные части музыкально-временного континуума; обнаружены общие и специфические черты в толковании показателей музыкального движения; найдены критерии выявления художественной образности в фортепианной музыке Бетховена на основе аргументированного применения темпоритмических средств; обоснована система временных координат и включение её в структуру музыкального континуума как источника художественных идей композитора; произведена адаптация понятий «темп» и «ритм», «метр и агогика», проявляющихся на разных уровнях музыкального целого, к современным условиям.

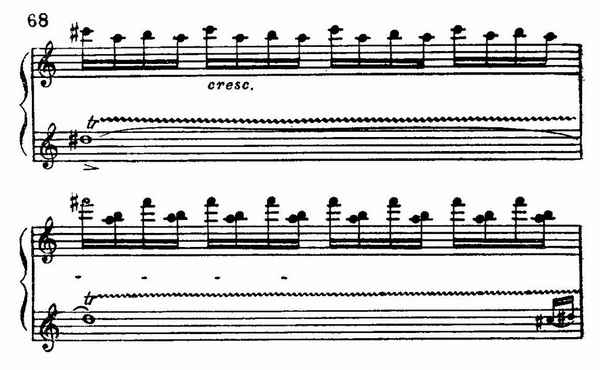

Учебное пособие состоит из 7 разделов: «От автора», Введения, четырёх глав и «Послесловия». Предлагаются вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. Список литературы состоит из 2 частей: основной, насчитывающей 70 источников, и дополнительной, содержащей 11 источников. В ходе изложения аналитических материалов приводятся музыкальные примеры из фортепианных сочинений Бетховена.

Во Введении представлена краткая хаpaктеристика Бетховена в контексте эпохи, выделены некоторые черты фортепианного стиля. Подчёркивается, что бетховенский стиль - понятие динамичное и эволюционирующее. Констатируется, что темпоритмика как один из элементов музыкальной композиции, по-разному проявляется в фортепианных сонатах, отражая эволюцию авторского стиля.

Глава первая состоит из двух параграфов: «Хаpaктеристика темповых обозначений: парадоксы восприятия», «Темп в цифровых показаниях метронома» и прослеживает динамику восприятия скоростных понятий, обозначенных словесными ремарками в фортепианных сонатах Бетховена. Уточняется значение дефиниции «темп», конкретизируются хаpaктеристики темпов в соотношении с цифровыми показаниями метронома. Проводится анализ шкалы градаций темповых обозначений. Первостепенное внимание уделяется парадоксам восприятия темповых и метрономических показателей. Отмечается противоречивость обозначений бетховенских темпов, соотношение которых между собой не пропорционально реальной скорости движения. Предлагаются оригинальные методы толкования темповых указаний. Уточняется значение цифровых показаний бетховенского метронома, создающих некий коридор движения, устанавливающих начальную пульсацию, задающих и обеспечивающих исполнительскую энергетику движения. Подчёркивается, что пульсация не должна восприниматься прямолинейно, ограничивая свободу пианистической настройки и маневрирования. Конкретизируются и систематизируются разные образы темпового движения.

Глава вторая состоит из трёх параграфов: «Ритмика: комплексный подход», «Простые и сложные ритмы», «Отношения ритма и метра» и посвящена взаимосвязи текстовых показателей музыкального движения, конкретизирующихся в размере и ритмическом рисунке. Предлагается комплексный анализ ритмических особенностей композиторского почерка, выделяются специфические аспекты восприятия музыкального ритма и метра, обобщаются и классифицируются их хаpaктерные особенности и качества. Исходя из анализа фрагментов фортепианных сонат Бетховена, констатируется, что метроритмика является одним из наиболее важных компонентов, определяющих авторский стиль.

Глава третья состоит из двух параграфов: «Тактовый ритм», «Такты высшего порядка» и сфокусирована на анализе тактового движения в композиции и драматургии фортепианных сонат Бетховена. Тактовая ритмика, определяемая синтаксическим строением музыки, представлена как компонент, придающий темпу эластичность. Обосновываются колебания ритма внутри бетховенского такта. Подчёркивается, что «управление» тактовым ритмом является важным исполнительским средством. Проводится разграничение понятий tempo ordinaro и tempo affettuoso, играющих существенную роль в бетховенских сонатах разных периодов. Выявляется разноплановая смысловая природа «открытых» композиционных фрагментов, тактов, не обеспеченных традиционным члeнением.

Глава четвёртая «Агогика: осознанная необходимость свободы движения» выделяет агогику как индивидуальное выразительное средство исполнителя, не имеющее принципиальной фиксации в тексте. Проводится разграничение терминов «агогика» и «tempo rubato». Анализируются фрагменты, не содержащие специальных указаний, но укладывающиеся в движение tempo rubato. Выявляются текстовые ориентиры, позволяющие добиться органичности музыкального движения. Подчёркивается вариативность бетховенской агогики. Рассматриваются различные варианты расшифровки свободного движения.

В заключении подводятся общие итоги, конкретизируются принципы исполнительского и педагогического подхода к интерпретации фортепианных сонат Бетховена, обобщаются темпоритмические качества бетховенских сонат, фиксируется факт неисчерпаемости художественных идей композитора. Подчёркивается, что уникальность его творчества состоит в сохранении констант классического мироощущения и свободе творческого экспериментирования. Констатируется, что исполнительское прочтение представляет многогранное явление, где основополагающим является умение оперировать временем, стилистически адекватно организовывать музыкально-временной континуум, в котором разворачивается событийный ряд произведения. Полученные выводы призваны стимулировать художественно-ассоциативное мышление исполнителей и способствовать выстраиванию органичных музыкальных интерпретаций.

Статья в формате PDF 100 KB...

16 04 2024 0:52:39

15 04 2024 6:47:44

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

14 04 2024 22:51:12

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

13 04 2024 1:42:26

Статья в формате PDF

262 KB...

Статья в формате PDF

262 KB...

12 04 2024 1:39:37

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

11 04 2024 7:53:55

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

10 04 2024 6:22:28

09 04 2024 0:59:26

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

08 04 2024 15:40:21

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

07 04 2024 13:28:10

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

06 04 2024 10:16:47

Статья в формате PDF

301 KB...

Статья в формате PDF

301 KB...

05 04 2024 3:24:57

Статья в формате PDF

262 KB...

Статья в формате PDF

262 KB...

04 04 2024 9:57:53

Статья в формате PDF

346 KB...

Статья в формате PDF

346 KB...

03 04 2024 16:12:54

Статья в формате PDF

206 KB...

Статья в формате PDF

206 KB...

02 04 2024 1:25:11

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

01 04 2024 0:40:58

Статья в формате PDF

354 KB...

Статья в формате PDF

354 KB...

31 03 2024 23:11:22

Патогенез грамотрицательного септического шока рассматривается с позиций нового класса пептидов - цитокинов, инициирующих и опосредующих токсичность молекулы липополисахарида. В механизмах церебральных расстройств при септицемии цитокины считаются ключевыми медиаторами, т.к. головной мозг, наряду с другими органами, является местом активного их синтеза. Считается, что основа будущих неврологических расстройств при эндотоксемии в эксперименте и клинике формируется вначале на молекулярном уровне и затем проявляется в виде морфологического субстрата на ультраструктурном уровне. При нeблагоприятном стечении обстоятельств прогрессирование процесса может привести к развитию клинической картины острой церебральной недостаточности или шокового мозга.

...

Патогенез грамотрицательного септического шока рассматривается с позиций нового класса пептидов - цитокинов, инициирующих и опосредующих токсичность молекулы липополисахарида. В механизмах церебральных расстройств при септицемии цитокины считаются ключевыми медиаторами, т.к. головной мозг, наряду с другими органами, является местом активного их синтеза. Считается, что основа будущих неврологических расстройств при эндотоксемии в эксперименте и клинике формируется вначале на молекулярном уровне и затем проявляется в виде морфологического субстрата на ультраструктурном уровне. При нeблагоприятном стечении обстоятельств прогрессирование процесса может привести к развитию клинической картины острой церебральной недостаточности или шокового мозга.

...

30 03 2024 3:58:32

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

29 03 2024 11:13:41

Статья в формате PDF

269 KB...

Статья в формате PDF

269 KB...

28 03 2024 2:42:30

Статья в формате PDF

295 KB...

Статья в формате PDF

295 KB...

27 03 2024 16:22:23

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

26 03 2024 19:10:58

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

24 03 2024 14:35:49

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

23 03 2024 6:15:36

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

22 03 2024 20:45:19

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

21 03 2024 16:35:30

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

20 03 2024 19:38:25

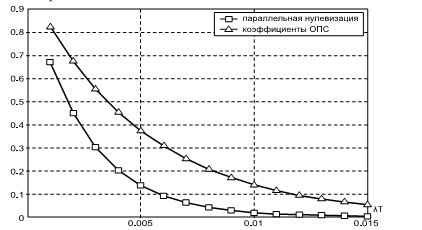

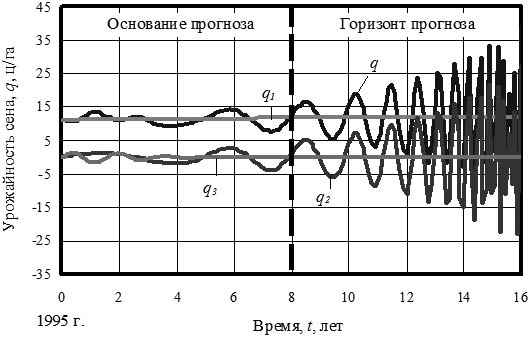

По статистическим рядам динамики урожайности сена однолетних и многолетних трав показаны результаты идентификации биотехнического закона и его применения в волновых составляющих математической модели динамики.

...

По статистическим рядам динамики урожайности сена однолетних и многолетних трав показаны результаты идентификации биотехнического закона и его применения в волновых составляющих математической модели динамики.

...

19 03 2024 22:39:24

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

18 03 2024 10:31:18

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

17 03 2024 4:38:44

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

16 03 2024 6:40:21

Статья в формате PDF

238 KB...

Статья в формате PDF

238 KB...

14 03 2024 12:56:21

Статья в формате PDF

298 KB...

Статья в формате PDF

298 KB...

13 03 2024 19:35:46

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

12 03 2024 23:22:19

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

11 03 2024 20:28:55

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

10 03 2024 18:17:45

Статья в формате PDF

148 KB...

Статья в формате PDF

148 KB...

09 03 2024 8:32:47

Статья в формате PDF

286 KB...

Статья в формате PDF

286 KB...

08 03 2024 13:55:32

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::