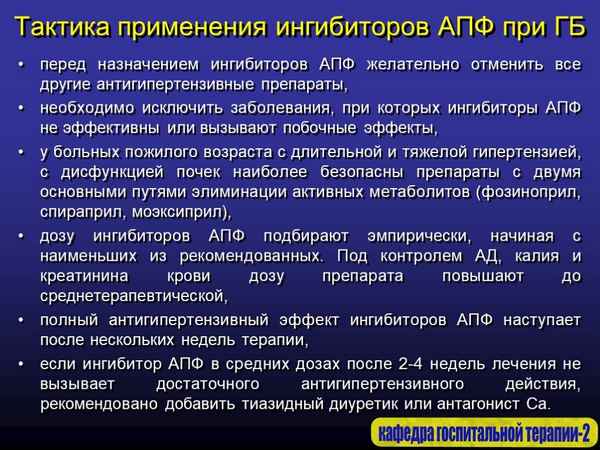

ИНГИБИТОРЫ АПФ В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Исследование посвящено изучению клинической эффективности ингибиторов АПФ (иАПФ) в составе комбинированной терапии больных артериальной гипертонией (АГ). Выполнено простое сплошное контролируемое проспективное исследование 2120 больных АГ. Клиническую эффективность (КЭ) оценивали по степени достижения целевого артериального давления (цАД) - менее 140/90 мм рт. ст. и/или его снижения не менее чем на 10%. Ксенобиотическую нагрузку определяли средней суммарной суточной дозой (сСД), в мг. Статистическую значимость результатов проверяли методами непараметрической статистики.

Результаты: на протяжении 2003-2006 годов наблюдали 915 мужчин (медиана 56 лет) и 1205 женщин (медиана 58 лет) больных АГ, получающих комбинированную антигипертензивную терапию, в том числе 750 мужчин и 990 женщин с использованием иАПФ. Удалось достигнуть цАД у 59,0% мужчин и 48,9% женщин (58,6% и 47,1% принимающих иАПФ) и добиться целевого снижения АД еще у 31,9% мужчин и 33,3% женщин (33.3% и 35,6% принимающих иАПФ). Терапия была неэффективна у 9,1% мужчин и 17,8% женщин (8,1% и 17,3% принимающих иАПФ).

Оказалось, что у больных с недостаточной КЭ терапии из иАПФ наиболее часто использовался эналаприл (59,9% назначений у мужчин и 51,3% у женщин), при этом его средняя суточная доза (ССД) составляла 18,9 и 25,8 мг соответственно [Wald-Wolfowitz runs test, р<0,05] и лизиноприл (13,3% у мужчин и 20,5% у женщин; ССД 20,0 и 18,8 мг соответственно). У мужчин другие иАПФ не применялись. У женщин в 2,6% использовались периндоприл моэксиприл и моноприл.

У больных со значимым снижением АД, но без достижения цАД эналаприл использовался чаще у мужчин (62,3%) но реже у женщин (47,9%), при этом его эффективные дозы оказались меньшими (16,7 мг и 20,9 мг соответственно), а лизиноприл чаще у мужчин и женщин (22,6% и 38,4%) с эффективными дозами 12,1 и 12,9 мг соответственно. Кроме того, у мужчин и женщин в этой группе использовался периндоприл (3,8% и 1,4% соответственно).

У больных с достигнутым цАД отмечалось дальнейшее снижение частоты применения эналаприла (35,7% у мужчин и 35,2% у женщин) и его эффективных доз (15,9 и 17,9 мг), при увеличении использования лизиноприла (37,8% у мужчин и 36,4% у женщин) и периндоприла (7,1% у мужчин и 3,7% у женщин).

С повышением эффективности комбинированной терапии связано снижение ксенобиотической нагрузки с 67,5-114,1 мг/сут. у больных без достигнутого цАД, до 38,5-60,0 мг/сут. у больных с достигнутым цАД [Wald-Wolfowitz runs test, р<0,001], которое обеспечивалось преимущественно за счет ротации других препаратов: атенолола и метопролола на бисопролол и небиволол, гидрохлортиазида на индапамид, нифедипина на амлодипин.

Выводы: Эналаприл, лизиноприл и периндоприл являются иАПФ, наиболее часто используемыми в комбинированной терапии больных АГ. Применение лизиноприла и периндоприла в комбинированной терапии более предпочтительно, чем эналаприла. Комбинированная терапия с включением иАПФ у мужчин более эффективна, чем у женщин.

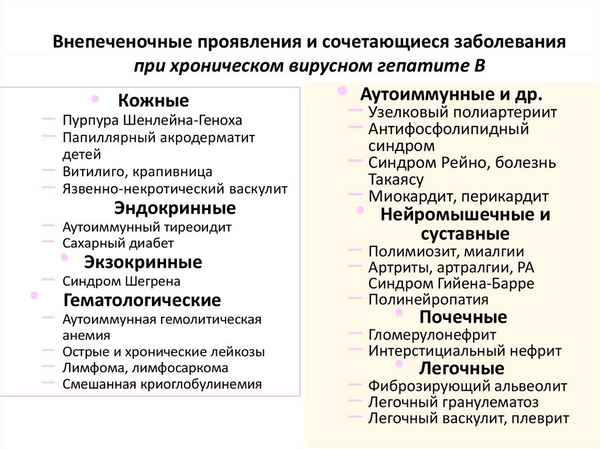

Вирусом гепатита С инфицировано 3% населения Земли. Заболевание в 50-80% случаев принимает хронический хаpaктер с разной степенью поражения печени, включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. Могут развиваться и внепеченочные осложнения. Для их возникновения важное значение имеет длительное течение заболевания, стимуляция В-лимфоцитов антигенами вируса, а также его репликация в отдельных тканях (эпителий слизистой оболочки рта, слюнных желез и т.д.).

Ассоциированные осложнения при HCV-инфекции разделены на 3 группы: заболевания, при которых доказана этиологическая роль HCV (смешанная криоглобулинемия); oсложнения, в развитии которых HCV принимает участие в качестве одного из этиологических факторов относятся (узелковый полиартериит, В-клеточная неходжкинская лимфома, иммунная тромбоцитопения, синдром Шегрена, поздняя кожная порфирия, красный плоский лишай и т.д.). и группа состояний, в развитии которых участие вируса предполагается, но требует дополнительных доказательств (гигантоклеточный височный артериит, фиброзирующий альвеолит, полимиозит, миокардит, дерматомиозит и др.).

Появление внепеченочных осложнений затрудняет процесс лечения. Поэтому особенно важным является раннее начало лечения гепатита, еще до развития внепеченочных осложнений.

...

Вирусом гепатита С инфицировано 3% населения Земли. Заболевание в 50-80% случаев принимает хронический хаpaктер с разной степенью поражения печени, включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. Могут развиваться и внепеченочные осложнения. Для их возникновения важное значение имеет длительное течение заболевания, стимуляция В-лимфоцитов антигенами вируса, а также его репликация в отдельных тканях (эпителий слизистой оболочки рта, слюнных желез и т.д.).

Ассоциированные осложнения при HCV-инфекции разделены на 3 группы: заболевания, при которых доказана этиологическая роль HCV (смешанная криоглобулинемия); oсложнения, в развитии которых HCV принимает участие в качестве одного из этиологических факторов относятся (узелковый полиартериит, В-клеточная неходжкинская лимфома, иммунная тромбоцитопения, синдром Шегрена, поздняя кожная порфирия, красный плоский лишай и т.д.). и группа состояний, в развитии которых участие вируса предполагается, но требует дополнительных доказательств (гигантоклеточный височный артериит, фиброзирующий альвеолит, полимиозит, миокардит, дерматомиозит и др.).

Появление внепеченочных осложнений затрудняет процесс лечения. Поэтому особенно важным является раннее начало лечения гепатита, еще до развития внепеченочных осложнений.

...

25 04 2024 7:39:25

24 04 2024 6:22:20

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

23 04 2024 18:35:36

Приведены данные по распространению элементов платиновой группы (ЭПГ) в офиолитах Салаира, Алтая и Горной Шории. ЭПГ в наибольших концентрациях отмечены в проявлениях хромитов, образующих подиформные залежи, а также в никелевых проявлениях с обильными сульфидами меди, никеля и кобальта. Минералы ЭПГ представлены изоферроплатиной, иридосмином и рутениридосмином. Реже встречаются самородная платина, рутениевый невъянскит и рутениевый сысерскит. В рудных телах также присутствуют в повышенных концентрациях золото и серебро. Состав минеральных фаз платиноидов указывает на близость к восточно-уральскому геолого-промышленному типу, связанному с изверженными породами габбро-клинопироксенит-перидотитовой формации.

...

Приведены данные по распространению элементов платиновой группы (ЭПГ) в офиолитах Салаира, Алтая и Горной Шории. ЭПГ в наибольших концентрациях отмечены в проявлениях хромитов, образующих подиформные залежи, а также в никелевых проявлениях с обильными сульфидами меди, никеля и кобальта. Минералы ЭПГ представлены изоферроплатиной, иридосмином и рутениридосмином. Реже встречаются самородная платина, рутениевый невъянскит и рутениевый сысерскит. В рудных телах также присутствуют в повышенных концентрациях золото и серебро. Состав минеральных фаз платиноидов указывает на близость к восточно-уральскому геолого-промышленному типу, связанному с изверженными породами габбро-клинопироксенит-перидотитовой формации.

...

22 04 2024 23:23:41

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

21 04 2024 14:52:21

Статья в формате PDF

126 KB...

Статья в формате PDF

126 KB...

20 04 2024 14:43:56

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

19 04 2024 4:39:33

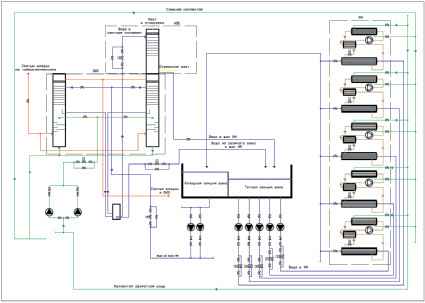

В статье отражен анализ работы действующей системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) воздухоразделительной установки (ВРУ) КААр-30М; выявлены основные проблемы действующей СПОВ; предложены технологические решения, которые способствуют преодолению существующих недостатков и проведен сравнительный анализ действующей и модернизированной систем по основным показателям.

...

В статье отражен анализ работы действующей системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) воздухоразделительной установки (ВРУ) КААр-30М; выявлены основные проблемы действующей СПОВ; предложены технологические решения, которые способствуют преодолению существующих недостатков и проведен сравнительный анализ действующей и модернизированной систем по основным показателям.

...

18 04 2024 6:39:36

Статья в формате PDF

165 KB...

Статья в формате PDF

165 KB...

17 04 2024 2:29:35

Статья в формате PDF

312 KB...

Статья в формате PDF

312 KB...

16 04 2024 7:13:19

Целью настоящей работы явилась хаpaктеристика иммунного статуса больных с рецидивирующей папилломавирусной инфекцией (ПВИ) в динамике лечения с использованием цеолитсодержащего минерального комплекса «Азеомед». Минеральный комплекс «Азеомед» обладает иммуностимулирующим, адсорбционным и детоксикационным свойствами. Комбинированное лечение включало использование «Азеомед» в дозе 500 мг×2 раза в день в течение 30 дней в комплексе с базисной терапией – индинолом в сочетании с хирургической деструкцией папиллом. У больных отмечалось повышение СД95 + клеток, лимфоцитов с морфологическими признаками апоптоза, а также СД4 + , СД8 + , и NК-клеток. Отсутствие рецидива папиллом в течение 1,6 месяцев отмечалось в 62,9% случаев.

...

Целью настоящей работы явилась хаpaктеристика иммунного статуса больных с рецидивирующей папилломавирусной инфекцией (ПВИ) в динамике лечения с использованием цеолитсодержащего минерального комплекса «Азеомед». Минеральный комплекс «Азеомед» обладает иммуностимулирующим, адсорбционным и детоксикационным свойствами. Комбинированное лечение включало использование «Азеомед» в дозе 500 мг×2 раза в день в течение 30 дней в комплексе с базисной терапией – индинолом в сочетании с хирургической деструкцией папиллом. У больных отмечалось повышение СД95 + клеток, лимфоцитов с морфологическими признаками апоптоза, а также СД4 + , СД8 + , и NК-клеток. Отсутствие рецидива папиллом в течение 1,6 месяцев отмечалось в 62,9% случаев.

...

15 04 2024 0:27:38

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

14 04 2024 9:19:25

Статья в формате PDF

348 KB...

Статья в формате PDF

348 KB...

13 04 2024 12:32:35

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

12 04 2024 21:32:53

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

11 04 2024 0:22:27

Статья в формате PDF

126 KB...

Статья в формате PDF

126 KB...

10 04 2024 23:38:30

Статья в формате PDF

173 KB...

Статья в формате PDF

173 KB...

09 04 2024 10:33:31

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

08 04 2024 0:22:15

Статья в формате PDF

361 KB...

Статья в формате PDF

361 KB...

07 04 2024 20:34:21

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

06 04 2024 12:28:29

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

05 04 2024 7:34:40

Статья в формате PDF

273 KB...

Статья в формате PDF

273 KB...

03 04 2024 3:16:22

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

02 04 2024 6:39:48

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

01 04 2024 10:39:57

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

31 03 2024 4:44:15

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

30 03 2024 12:20:39

28 03 2024 6:54:55

Статья в формате PDF

136 KB...

Статья в формате PDF

136 KB...

25 03 2024 12:11:40

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

24 03 2024 1:55:55

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

22 03 2024 10:52:48

21 03 2024 5:50:10

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

20 03 2024 3:45:52

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

19 03 2024 7:48:54

Образовательные организации и части (студенты, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал и др.) вполне можно представить как популяции. Цель статьи – показать возможности идентификации результатов деятельности вузов биотехническим законом. В каждый момент времени могут образовываться популяции (отличники, середняки и т.д.) или по кастам (преподаватели и др.) по успеваемости в жизни. Рассмотрены распределения результатов тестирования студентов по учебным дисциплинам по общеизвестной шкале 2, 3, 4 и 5.

...

Образовательные организации и части (студенты, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал и др.) вполне можно представить как популяции. Цель статьи – показать возможности идентификации результатов деятельности вузов биотехническим законом. В каждый момент времени могут образовываться популяции (отличники, середняки и т.д.) или по кастам (преподаватели и др.) по успеваемости в жизни. Рассмотрены распределения результатов тестирования студентов по учебным дисциплинам по общеизвестной шкале 2, 3, 4 и 5.

...

18 03 2024 4:54:39

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::