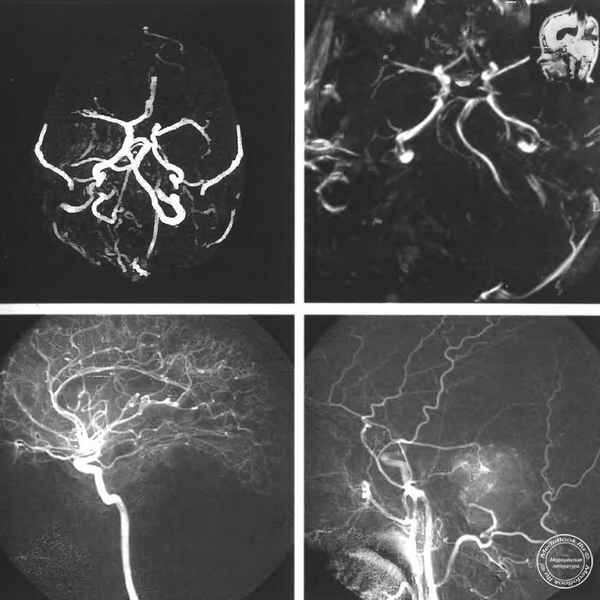

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ В НОРМЕ И ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ

Состояние церебральной гемодинамики у лиц с идиопатической гипотензией исследовано мало, возможно сказывается привычное отношение и врачей и пациентов к низкому артериальному давлению как к «неопасному». Проведенное нами исследование показывает, что вопрос серьезный и требует детального изучения. В литературе сведений о результатах подобных исследований не приводится за исключением наших работ [Ласков В.Б., Чефранова Ж.Ю., 2002, 2004, 2006].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) выполнена на томографе фирмы Siemens «Магнетом опен». Обследовали 200 женщин с ИАГ в возрасте от 20 до 60 лет, разделенных на 4 возрастных подгруппы: 1-я- 20 - 29 лет, 2-я - 30 - 39 лет, 3-я - 40 - 49 лет, 4-я - 50 - 59 лет по 50 пациенток в каждой, и 160 здоровых женщин, разделенные на аналогичные возрастные подгруппы по 40 пациенток в каждой. Получены изображения интpaкраниальных артерий и магистральных артерий на шее до уровня СI - СII позвонков, поэтому интерпретация поражений экстpaкраниальных артерий (позвоночных, внутренних сонных) не всегда могла быть полной, особенно позвоночных артерий, информация о которых чаще всего ограничивалась участком V4.

В то же время нужно отметить, что высокой частоты атеросклеротических поражений внутренних сонных артерий у больных с ИАГ мы не выявили, что возможно отчасти связано с особенностями их обычной локализации, как правило, в области бифуркации ОСА и устьях ВСА, изображения которых на наших МР-ангиограммах отсутствовали (технические ограничения), а выявленные стенозирующие изменения локализовались в сифоне (табл. 1).

Таблица 1. Частота поражений магистральных артерий головы у пациенток с ИАГ по данным МР-ангиографии

|

Хаpaктер нарушений |

Частота поражений в группах |

Общее число поражений |

|||

|

20-29лет |

30-39лет |

40-49лет |

50-59лет |

||

|

Стенозы - ПМА - СМА - ЗМА - ПА слева - ПА справа - ПА с двух сторон - ВСА слева - ВСА справа |

1 - - 2 2 2 - - |

1 - 1 1 1 2 - - |

1 - 2 3 2 2 2 1 |

2 1 2 4 2 2 4 3 |

5 1 5 10 7 8 6 4 |

|

Изгибы и извитости - ОА - ПА справа - ПА с двух сторон - ВСА справа - ВСА слева - ВСА с двух сторон |

- - 1 2 7 4 |

- 1 2 2 6 3 |

1 - 2 3 5 7 |

1 2 1 1 6 7 |

2 3 6 8 24 21 |

|

Гипоплазия - ПА слева - ПА справа - ПА с двух сторон |

1 1 - |

2 1 1 |

1 - - |

1 2 1 |

5 4 2 |

Общие результаты МР-ангиографического обследования 200 больных с ИАГ представлены в табл. 1.

При анализе табл. 1 интерес представляет рассмотрение групп изгибов и извитостей основной артерии, расцененных так рентгенологами; повторное детальное рассмотрение МР-ангиограмм этих больных (совместно с рентгенологами) показало, что как правило, речь шла об изменении хода ОА строго по средней линии, что вполне нормально, и лишь в двух наблюдениях можно было говорить об S-образном ходе ОА. ТКД основной и задних мозговых артерий показала лишь в этих случаях изменения гемодинамики по основной артерии (изменение спектральных хаpaктеристик).

Значительные диагностические трудности возникли при определении стенозирования и гипоплазии позвоночных артерий на участках V4. При снижении потока по обеим позвоночным артериям и нечеткости контуров изображения в месте их соединения можно было предполагать наличие стеноза в этой области (8 наблюдений), при отсутствии на МР-ангиограммах соединения обеих позвоночных артерий в основную мы тpaктовали эти изменения (совместно с рентгенологом), как гипоплазию позвоночной артерии.

Повторная ультразвуковая допплерография позвоночных артерий показала снижение ЛСК на стороне предполагаемой гипоплазии и отсутствии реакции на компрессию гомолатеральной ОСА. При анализе табл. 1 обращает внимание значительное преобладание частоты изгибов левой ВСА по сравнению с контралатеральной (в 3 раза) и двухсторонних изгибов (рис. 18) над левосторонними (2,6 раза), хотя в ангиографической литературе таких значимых различий не отмечали [Weibel J.; Fields W., 1965; Шмидт Е.В., 1975].

Сравнительный анализ поражений магистральных артерий головы у пациенток с ИАГи здоровых женщин по данным МР-ангиографии показывает, что изгибы ВСА у больных с ИАГ были выявлены в 3 раза чаще, чем у здоровых людей. При этом если процент изгибов ВСА в контрольной группе соответствует известным данным литературы, то у больных с ИАГ он превышает процент изгибов ВСА, выявленных Е.В. Шмидтом (1975) у больных с церебральными сосудистыми нарушениями, где он составлял 14%. Однако обсуждение процентных соотношений изгибов ВСА носит несколько относительный, условный хаpaктер, так как необходимо обязательно принимать во внимание как оценку геометрии, выявляемых изгибов так и возраст обследуемых, при наличии однотипности методик выявления (церебральная ангиография, МР-ангиография, спиральная ангиография, морфологические исследования).

При МР-ангиографии артерий основания мозга оценивали в первую очередь аномалии строения артериального круга большого мозга и наличие его коммуникантных артерий.

Результаты оценки аномалий строения артериального круга большого мозга по данным МР-ангиографии у 200 больных с ИАГ представлены в таблице 2.

Таблица 2. Частота аномалий строения артериального круга большого мозга у пациенток с ИАГ по данным МР-ангиографии

|

Аномалии строения |

Частота аномалий по возрастным группам |

Число и% аномалий |

|||

|

20-29лет n=50 |

30-39лет n=50 |

40-49лет n=50 |

50-59лет n=50 |

||

|

Передняя трифуркация слева |

6 |

7 |

4 |

6 |

23 / 11,5% |

|

Передняя трифуркация справа |

2 |

3 |

- |

1 |

6 / 3% |

|

Задняя трифуркация слева |

7 |

6 |

6 |

3 |

22 / 11% |

|

Задняя трифуркация справа |

- |

2 |

3 |

5 |

10 / 5% |

|

Двухсторонняя задняя |

2 |

- |

2 |

3 |

7 / 3,5% |

|

Квадрифуркация слева |

- |

2 |

- |

2 |

4 / 2% |

|

Суммарные показатели |

17 |

20 |

15 |

20 |

72 / 36% |

Показательно сопоставление данных по аномалиям строения артериального круга большого мозга у больных с ИАГ и группой здоровых. Так, переднюю трифуркацию у больных с ИАГ выявляли в 2,8 раза чаще, чем у здоровых, а заднюю трифуркацию отмечали в 5 раз чаще у больных с ИАГ. Общая частота аномалий строения артериального круга большого мозга выявлена у больных с ИАГ в 3,6 раза чаще, чем в контрольной группе (уровень значимости р < 0,001, 95% достоверный интервал), а причину этого видимо нужно искать в дизонтогенезе формирования сосудистой системы исследуемых больных.

Статья в формате PDF

312 KB...

Статья в формате PDF

312 KB...

01 05 2024 8:10:23

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

30 04 2024 21:30:35

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

29 04 2024 0:56:26

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

28 04 2024 5:11:50

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

27 04 2024 8:26:59

Статья в формате PDF

313 KB...

Статья в формате PDF

313 KB...

26 04 2024 7:31:41

Рассмотрены особенности проведения интервального тренинга в сравнении с равномерными тренировками. Определены границы применения интервального метода проведения тренировок. Разработан алгоритм проведения занятий с применением интервального метода тренировок. Приведены результаты курса тренировок и использованием интервального тренинга.

...

Рассмотрены особенности проведения интервального тренинга в сравнении с равномерными тренировками. Определены границы применения интервального метода проведения тренировок. Разработан алгоритм проведения занятий с применением интервального метода тренировок. Приведены результаты курса тренировок и использованием интервального тренинга.

...

25 04 2024 14:35:33

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

24 04 2024 9:19:59

Статья в формате PDF

147 KB...

Статья в формате PDF

147 KB...

22 04 2024 7:53:42

Статья в формате PDF

319 KB...

Статья в формате PDF

319 KB...

21 04 2024 22:43:38

Статья в формате PDF

202 KB...

Статья в формате PDF

202 KB...

20 04 2024 4:55:42

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

19 04 2024 23:34:27

Статья в формате PDF

317 KB...

Статья в формате PDF

317 KB...

17 04 2024 9:22:12

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

16 04 2024 4:10:20

Статья в формате PDF

208 KB...

Статья в формате PDF

208 KB...

15 04 2024 7:58:29

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

14 04 2024 7:31:58

13 04 2024 21:35:11

Статья в формате PDF

254 KB...

Статья в формате PDF

254 KB...

12 04 2024 23:10:49

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

10 04 2024 21:26:42

Статья в формате PDF

639 KB...

Статья в формате PDF

639 KB...

09 04 2024 7:47:10

Статья в формате PDF

174 KB...

Статья в формате PDF

174 KB...

08 04 2024 10:54:11

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

07 04 2024 0:40:10

Статья в формате PDF

153 KB...

Статья в формате PDF

153 KB...

06 04 2024 12:27:35

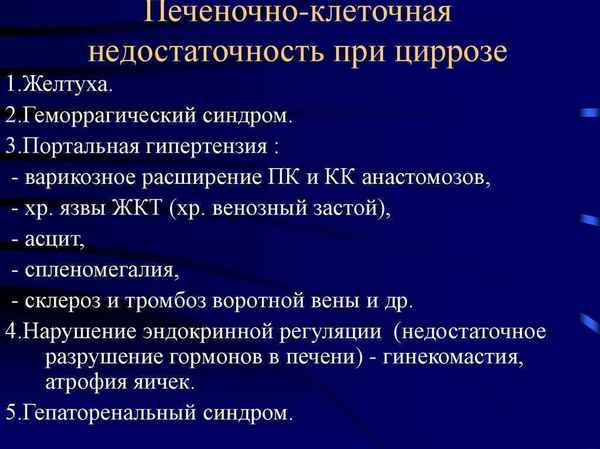

Статья посвящена современным проблемам гепатоэетерологии, в частности геморрагическому синдрому при заболеваниях печени. Основное место уделено алкогольным поражением печени. В статье присутствуют материалы посвященные изучению системы гемостаза, являющиеся сложной и актуальной проблемой в настоящее время.

...

Статья посвящена современным проблемам гепатоэетерологии, в частности геморрагическому синдрому при заболеваниях печени. Основное место уделено алкогольным поражением печени. В статье присутствуют материалы посвященные изучению системы гемостаза, являющиеся сложной и актуальной проблемой в настоящее время.

...

05 04 2024 6:19:57

Статья в формате PDF

270 KB...

Статья в формате PDF

270 KB...

04 04 2024 4:47:16

Статья в формате PDF

779 KB...

Статья в формате PDF

779 KB...

03 04 2024 8:13:49

Установлено, что предпосевное замачивание семян и опрыскивание вегетирующих растений хлопчатника (Gossipium hirsutum L.) растворами сочетаний фитогормонов кинетина (КН) и гибберелловой кислоты (ГК) и совместно с витаминами никотиновой кислотой (НК) и пантотеновой кислотой (ПК) эффективно стимулирует полевую всхожесть семян, рост стeбля и образование побегов, среднюю площадь листа и общую фотосинтетическую листовую поверхность, улучшение водного режима. Также отмечено увеличение числа коробочек, длины волокна и выхода волокна с растения от 34,6 до 60,4 %. Наиболее эффективно предпосевное замачивание семян сочетанием фитогормонов совместно с витаминами.

...

Установлено, что предпосевное замачивание семян и опрыскивание вегетирующих растений хлопчатника (Gossipium hirsutum L.) растворами сочетаний фитогормонов кинетина (КН) и гибберелловой кислоты (ГК) и совместно с витаминами никотиновой кислотой (НК) и пантотеновой кислотой (ПК) эффективно стимулирует полевую всхожесть семян, рост стeбля и образование побегов, среднюю площадь листа и общую фотосинтетическую листовую поверхность, улучшение водного режима. Также отмечено увеличение числа коробочек, длины волокна и выхода волокна с растения от 34,6 до 60,4 %. Наиболее эффективно предпосевное замачивание семян сочетанием фитогормонов совместно с витаминами.

...

02 04 2024 16:46:11

Статья в формате PDF

1728 KB...

Статья в формате PDF

1728 KB...

01 04 2024 18:41:44

Статья в формате PDF 126 KB...

31 03 2024 21:37:12

Статья в формате PDF

136 KB...

Статья в формате PDF

136 KB...

30 03 2024 11:28:36

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

28 03 2024 3:46:24

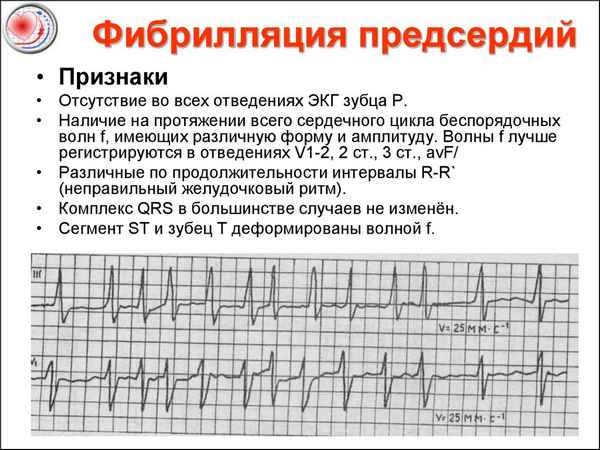

Цель. Изучить показатели пероксидного статуса и вариабельность сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Материалы и методы. В исследование было включено 22 больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Контрольную группу составили 15 относительно здоровых человек. Нейровегетативный статус изучали методом кардиоинтервалометрии. Активность перекисного окисления липидов у пациентов оценивали по уровню фоновой концентрации малонового диальдегида в эритроцитах крови. Концентрацию малонового диальдегида определяли при поступлении на фоне фибрилляции предсердий, а также в первые сутки после восстановления синусового ритма параллельно с проведением кардиоинтервалометрии. Результаты. По сравнению с контрольной группой у больных с фибрилляцией предсердий в момент нарушения ритма имеет место повышение концентрации малонового диальдегида и некоторое ее снижение в первые сутки после восстановления. Данные кардиоинтервалометрии указывают на достоверное повышение активности симпатоадреналовой системы, снижение активности парасимпатической системы и повышение активности регуляторных систем организма в целом у больных ишемической болезнью сердца с фибрилляцией предсердий после восстановления синусового ритма. Заключение. Дальнейшее изучение исследуемых показателей и их фармакологическая регуляция позволят улучшить лечение и прогноз у данной категории больных.

...

Цель. Изучить показатели пероксидного статуса и вариабельность сердечного ритма у больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Материалы и методы. В исследование было включено 22 больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Контрольную группу составили 15 относительно здоровых человек. Нейровегетативный статус изучали методом кардиоинтервалометрии. Активность перекисного окисления липидов у пациентов оценивали по уровню фоновой концентрации малонового диальдегида в эритроцитах крови. Концентрацию малонового диальдегида определяли при поступлении на фоне фибрилляции предсердий, а также в первые сутки после восстановления синусового ритма параллельно с проведением кардиоинтервалометрии. Результаты. По сравнению с контрольной группой у больных с фибрилляцией предсердий в момент нарушения ритма имеет место повышение концентрации малонового диальдегида и некоторое ее снижение в первые сутки после восстановления. Данные кардиоинтервалометрии указывают на достоверное повышение активности симпатоадреналовой системы, снижение активности парасимпатической системы и повышение активности регуляторных систем организма в целом у больных ишемической болезнью сердца с фибрилляцией предсердий после восстановления синусового ритма. Заключение. Дальнейшее изучение исследуемых показателей и их фармакологическая регуляция позволят улучшить лечение и прогноз у данной категории больных.

...

27 03 2024 16:30:49

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

25 03 2024 17:42:52

Статья в формате PDF

373 KB...

Статья в формате PDF

373 KB...

24 03 2024 8:24:13

Статья в формате PDF 111 KB...

23 03 2024 12:46:40

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::