ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ И ГОРОДАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В последние годы резкое ухудшение экологической обстановки в Алтайском крае выдвинуло в число приоритетных направлений оценку экологического состояния этой территории. В связи с этим, в течение уже 10 лет в пределах края различные научные коллективы ведут свои исследования в рамках разнообразных федеральных программ. К настоящему моменту накоплен большой фактический материал о состояний природной экологической среды Алтайского региона. Острая экологическая ситуация и наибольшая заболеваемость людей отмечается в крупных городах и промышленно развитых районах - Бийском, Благовещенском, Заринском, Локтевском, Первомайском, Рубцовском, Славгородском.

Особое значение эти данные имеют при исследовании воздействия различных загрязнителей на развитие организма и общее состояние здоровья детского населения. Организм детей, находящийся в процессе роста и развития, в большей степени подвержен влиянию различных факторов окружающей среды. Влияние экологических факторов на функциональное состояние детского организма не ограничивается моментом воздействия, а сказывается в дальнейшем на ходе его развития и формирования [1; 6]. Таким образом, экологический компонент в числе других факторов (школьные, социально-бытовые) следует рассматривать как один из приоритетных, определяющих и влияющих на физиологический и психологический статус ребенка [2].

Цель исследования - оценка морфофункционального и психофизиологического состояния подростков, проживающих в условиях с различной степенью экологического воздействия - определила необходимость анализа экологической остановки в городах, где проводились данные исследования: Заринске, Горняке и Алейске.

Основным индикатором загрязнения воздушного бассейна является снеговой покров. На территории Алтайского края наблюдаются повышенная минерализация снеговых вод (40-80 мг/л) и их запыленность (0,5-0,8 г/л) при фоновых 11,3 мг/л и 0,04 г/л соответственно. Наибольшая загрязненность снегового покрова наблюдается вокруг промышленных центров, Алейска, Барнаула, Рубцовска, Заринска, Бийска, Поспелихи [4]. Вблизи этих населенных пунктов содержание таких элементов как Co, Ni, Ag, Mo, Li, Cu, Pb, Zn, Mn, Sn, Ba в среднем на порядок выше фоновых (2,4 - 23,3) [3]. По индексу общего загрязнения снегового покрова выделяются пригороды Алейска, Бийска и Барнаула, где их значения соответствуют «сильному уровню» загрязнения.

В последние годы приоткрыта завеса секретности над влиянием испытаний ядерных устройств на Семипалатинском полигоне (СИП) на окружающую среду Алтайского края. Специалистами установлено мозаичное распределение в почвах остаточных долгоживущих изотопов Cs-137, Sr-90, являющихся свидетельством выпадений радионуклидов на территорию края в период с 1949 по 1962 годы [4; 5]. Наибольшие величины остаточных запасов Sr-90 наблюдаются в почвах Заринска и Заринского района (155 мКи/км2). Максимальный уровень загрязнения почв Алтайского края Sr-90, обычно прострaнcтвенно с участками загрязнения Cs-137. В Локтевском районе загрязнение Cs-137 достигает 117-125 мКи/км2 (при фоне 56 мКи/км2). Следует отметить, что выявленные в последние годы очаги техногенного загрязнения радионуклидами позволяют значительно расширить список районов, пострадавших от испытаний на СИП. В этот список включены такие районы как Локтевский, Угловский, Змейногорский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Заринский [4; 5].

Отрицательное воздействие на экологическую обстановку края оказывают сбросы отработанных ступеней paкетоносителей, запускаемых с космодрома Байконур. Среднегодовые выбросы компонентов paкетного топлива, которые рассеиваются по территории районов падений составляют 2,25 т синтина и керосина.

Заринск. Возникновение Заринска связано со строительством Алтайского коксохимического завода. Основными источниками загрязнения в данном городе являются предприятия: ОАО «Алтайкокс», Заринский комбинат железобетонных изделий, ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай», ОАО «Спецдорстрой». В связи с работой этих предприятий в городе превышение ПДК по таким показателям как оксид углерода (1,6 ПДК), диоксид азота (1,7 ПДК), фенола (2,0 ПДК), формальдегида (4,7 ПДК), диоксида серы, сероводорода, цианистого водорода в несколько раз. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен 12,82 («очень высокий уровень»).

Город Горняк расположен на территории, имеющей непосредственную близость к Семипалатинскому полигону. Кроме того, многие годы на эту территорию падали отделяющиеся части вторых ступеней paкеты-носителя «Союз», работающей на керосиновом топливе. По данным Российского авиационно-космического агентства, с начала 90-х годов здесь же стали приземляться отделяемые части paкет-носителей (ОЧРН) «Протон», заправляемые жидким топливом - гептилом. Эти компоненты paкетного топлива и представляют наибольшую опасность для здоровья населения. Кроме керосина и гептила, в нем имеются окислители, присадки для ускорения процесса горения и создания ударной силы. Особенно опасны для живых организмов, по мнению специалистов Алтайского института экологии, такие добавки, как бериллий, фтор, алюминий, жидкие водород и кислород, синтин и другие [3].

Алейск является городом с относительно стабильной экологической обстановкой. Тем не менее, по данным ГУ «Алтайский ЦГМС» на реке Алей в черте города Алейск отмечались загрязнения по нефтепродуктам, железу, химическому потрeблению кислорода (ХПК), легкоокисляемой органике, а также устойчивая загрязнённость по кислороду, азоту, фенолам. Отработали свои мощности канализационные системы в городе, что добавляет свою лепту в загрязнение воды и почвы.

Таким образом, город Алейск является экологически более чистым по сравнению с Заринском и Горняком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Агаджанян Н.А. Антропогенное загрязнение окружающей среды и состояние здоровья детей в некоторых регионах России / Н.А. Агаджанян // Экопатология детского возраста / Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: Медицина, 1995. - С. 188-195.

- Беляева Н.Н. Медико-биологические критерии оценки влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения /Н.Н. Беляева, Л.Х. Мухамбетова // Гигиена и санитария. - 2003. - № 6. - С. 77-78.

- Булатов В.И. Россия радиоактивная. /В.И. Булатов. - Новосибирск 1996. - 272 с.

- Коржнев В.Н. Проблемы геоэкологии Алтая / Проблемы биологии и экологии Алтайского региона // Известия Алтайского отдела Русского географического общества РАН. / В.Н. Коржнев. - Вып. 18. - Бийск, НИЦ БиГПИ. - 1998. - С. 5-14.

- Лузгин Б.Н. Экологические проблемы: Земля, Россия, Алтай. Часть 2. - Бийск. - 1995. - 78 с.

- Щедрина А.Г. Здоровый образ жизни: методологические, социальные, биологические, медицинские, психологические, педагогические, экологические аспекты. / А.Г. Щедрина. - Новосибирск: ООО «Альфа-Виста», 2007. - 144 с.

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

18 04 2024 3:12:33

Статья в формате PDF

300 KB...

Статья в формате PDF

300 KB...

17 04 2024 11:16:30

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

16 04 2024 0:35:32

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

15 04 2024 20:48:42

Статья в формате PDF

162 KB...

Статья в формате PDF

162 KB...

13 04 2024 19:43:32

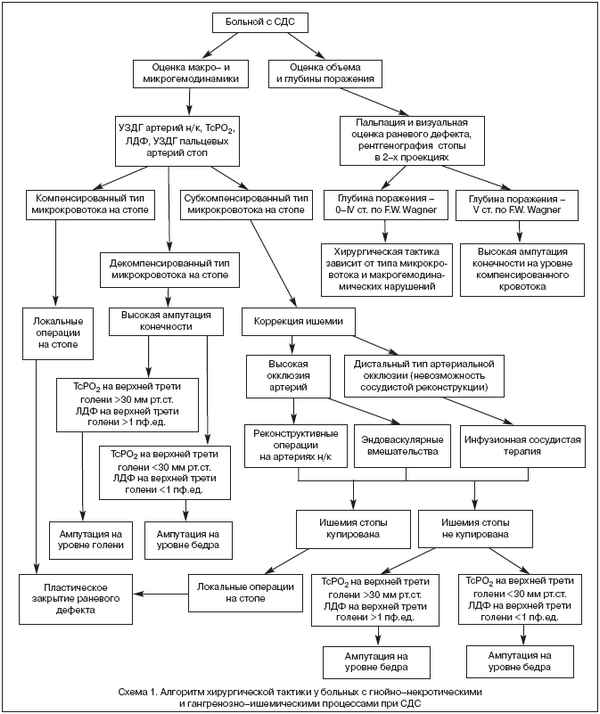

Исследуется динамика причин cмepтности от сахарного диабета за период с 2000 по 2005гг по материалам отделения эндокринологии МУЗ ГКБ №3 им. С.М.Кирова. За исследуемый период наблюдалось снижение cмepтности от сахарного диабета. Непосредственными причинами cмepти от сахарного диабета послужили: диабетическая кома, гипогликемическая кома, хроническая почечная недостаточность (ХПН), гангрена, осложненная сепсисом. Наиболее частой причиной cмepти от СД в течение всего периода исследования являлась гангрена, осложненная сепсисом.

...

Исследуется динамика причин cмepтности от сахарного диабета за период с 2000 по 2005гг по материалам отделения эндокринологии МУЗ ГКБ №3 им. С.М.Кирова. За исследуемый период наблюдалось снижение cмepтности от сахарного диабета. Непосредственными причинами cмepти от сахарного диабета послужили: диабетическая кома, гипогликемическая кома, хроническая почечная недостаточность (ХПН), гангрена, осложненная сепсисом. Наиболее частой причиной cмepти от СД в течение всего периода исследования являлась гангрена, осложненная сепсисом.

...

12 04 2024 23:14:29

Статья в формате PDF

287 KB...

Статья в формате PDF

287 KB...

11 04 2024 14:59:12

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

10 04 2024 10:12:12

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

09 04 2024 15:53:15

Статья в формате PDF

185 KB...

Статья в формате PDF

185 KB...

08 04 2024 14:13:33

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

07 04 2024 11:42:28

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

06 04 2024 7:11:54

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

05 04 2024 17:57:55

Статья в формате PDF

236 KB...

Статья в формате PDF

236 KB...

04 04 2024 16:26:34

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

03 04 2024 0:14:51

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

02 04 2024 23:26:39

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

01 04 2024 2:26:38

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

31 03 2024 18:38:23

Статья в формате PDF

315 KB...

Статья в формате PDF

315 KB...

30 03 2024 17:14:44

Статья в формате PDF

246 KB...

Статья в формате PDF

246 KB...

28 03 2024 11:44:56

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

27 03 2024 6:56:38

Статья в формате PDF

244 KB...

Статья в формате PDF

244 KB...

26 03 2024 22:22:26

Статья в формате PDF

373 KB...

Статья в формате PDF

373 KB...

24 03 2024 8:42:40

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

23 03 2024 7:46:56

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

22 03 2024 18:18:56

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

21 03 2024 10:18:52

Статья в формате PDF

376 KB...

Статья в формате PDF

376 KB...

17 03 2024 18:54:24

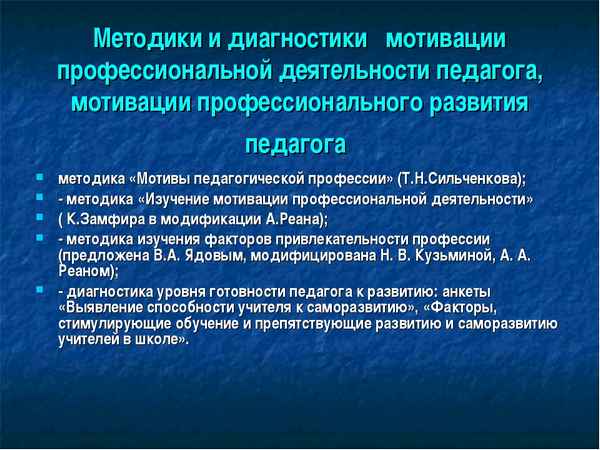

В работе приводится анализ мотивации выбора профессии педагога на основе изучения профессиональной ориентации в группе студентов факультета дополнительных профессий СГПИ.

...

В работе приводится анализ мотивации выбора профессии педагога на основе изучения профессиональной ориентации в группе студентов факультета дополнительных профессий СГПИ.

...

16 03 2024 12:44:34

Испытан способ стимуляции костномозгового гемопоэза при лечении острой лучевой болезни (ОЛБ) у животных, включающий остеоперфорацию эпифизов трубчатых костей, с использованием высокоинтенсивного инфpaкрасного диодного лазера.

После остеоперфорации проводится курс лечения церулоплазмином в суточной дозе 1,5-2,5 мг/кг.

Проведенные экспериментальные исследования и наблюдения показывают, что на фоне лазерной остеоперфорации и применения церулоплазмина у собак отмечено интенсивное увеличение содержания в периферической крови эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, а также концентрации гемоглобина в одном эритроците.

Эффективность при лечении острой лучевой болезни составила 100%.

...

Испытан способ стимуляции костномозгового гемопоэза при лечении острой лучевой болезни (ОЛБ) у животных, включающий остеоперфорацию эпифизов трубчатых костей, с использованием высокоинтенсивного инфpaкрасного диодного лазера.

После остеоперфорации проводится курс лечения церулоплазмином в суточной дозе 1,5-2,5 мг/кг.

Проведенные экспериментальные исследования и наблюдения показывают, что на фоне лазерной остеоперфорации и применения церулоплазмина у собак отмечено интенсивное увеличение содержания в периферической крови эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, а также концентрации гемоглобина в одном эритроците.

Эффективность при лечении острой лучевой болезни составила 100%.

...

15 03 2024 4:37:35

Статья в формате PDF 230 KB...

14 03 2024 4:58:28

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

13 03 2024 16:52:44

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

12 03 2024 18:51:13

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

11 03 2024 20:31:19

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::