ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТОКСИКАНТОВ В ЦЕНТРЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

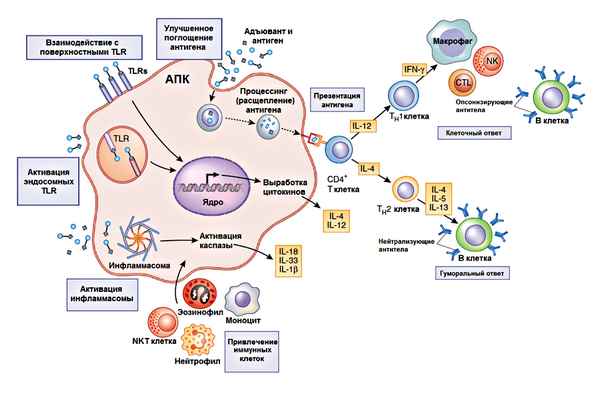

Действительно, по данным многочисленных исследований, у полов наблюдаются различия метаболизма ксенобиотиков. В стационарных условиях эффективнее они обезвреживаются в мужском организме. Однако в экстремальных ситуациях у мужчин большинство ксенобиотиков выводится из организма хуже, чем у женщин. Адаптивные возможности мужского организма истощаются быстрее, особенно при длительном воздействии экотоксикантов. Примером пoлoвoго различия метаболизма ксенобиотиков является анализ особенностей «поведения» диоксинов в мужском и женском организмах.

Вред ряда факторов внешней среды на репродуктивную систему доказан преимущественно в экспериментах на лабораторных животных и на основании наблюдений за дикими животными. Работы, прямо подтверждающие специфическое влияние этих факторов, единичны. На настоящий момент можно обоснованно судить о пагубном влиянии на состояние репродуктивной системы лишь отдельных, наиболее изученных химических соединений.

Репродуктивная система особо уязвима в период формирования и на стадии пoлoвoй дифференциации. У подростков и взрослых химические токсиканты вызывают нарушения гормональной регуляции гонад (пoлoвых желез). Изменения репродуктивной системы плода могут быть временными (обратимыми), а у взрослых, как правило, происходят необратимые изменения.

Результаты многолетнего анализа результатов обследования контингента лиц мужского пола, входящих в когорту бесплодных бpaков, показывают неоднородность распределения их как на территории Липецкой области, так и г.Липецка. Это стало предпосылкой проведения исследования экологической ситуации с упором на гендерный подход.

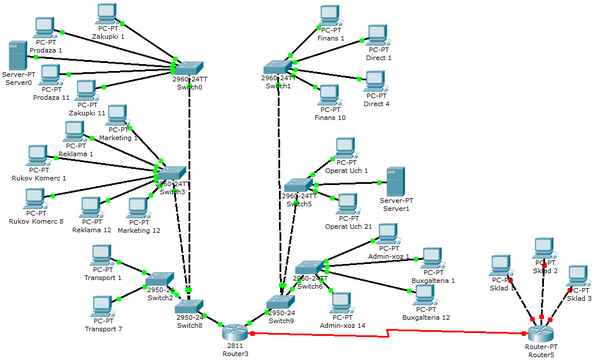

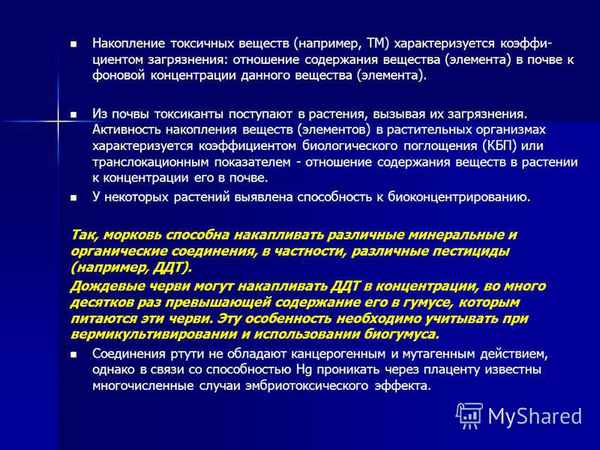

В основу исследований легли результаты социально-гигиенического мониторинга в Липецкой области за период с 1995 г., проводимого областным центром госсанэпиднадзора. С учетом региональных особенностей эколого-гигиенической ситуации в области комплексный показатель антропотехногенной нагрузки (КПАТН) состоит из коэффициентов химического загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, пищевых продуктов, пестицидной нагрузки и уровня гамма-фона.

Гигиеническая оценка загрязнения окружающей среды проводится с учетом специфики крупных городов (наличие развитой промышленности) и сельских районов (где ведущей отраслью является сельское хозяйство). Комплексный показатель антропотехногенной нагрузки для городов включает показатели суммарного химического загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания и гамма фона. Для районов - дополнительно введены показатели суммарного химического загрязнения почвы, пестицидной нагрузки и исключен показатель загрязнения атмосферного воздуха.

Базовыми показателями анализа нарушений функции гонад взяты уровни выявленных отклонений состава cпepмограммы (аcпepмия, тератоcпepмия, астеноcпepмия). Помимо этого учитывались статус резидентного проживания, профессиональный маршрут, специфика производственной среды.

Результаты исследования будут изложены в последующих публикациях.

Статья в формате PDF

544 KB...

Статья в формате PDF

544 KB...

24 04 2024 8:47:30

23 04 2024 8:54:43

Статья в формате PDF

194 KB...

Статья в формате PDF

194 KB...

22 04 2024 1:38:26

Статья в формате PDF

153 KB...

Статья в формате PDF

153 KB...

21 04 2024 21:11:49

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

20 04 2024 12:16:49

Статья в формате PDF

183 KB...

Статья в формате PDF

183 KB...

19 04 2024 15:38:10

18 04 2024 1:43:30

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

16 04 2024 20:26:19

Статья в формате PDF

243 KB...

Статья в формате PDF

243 KB...

15 04 2024 18:53:18

Явная неопределенность поведения сферы образования вызывает значимые риски. Во многом они связаны с самими экспертами и их группами, имеющими свои корпоративные интересы. Факторы риска промоделированы по статистическим данным идентификацией устойчивых закономерностей в виде тенденций (трендов) и показана методика анализа. Даны рейтинговые места экспертным оценкам. Анализ закономерностей показал, что в России нужно повышать чувствительность экспертов к реальной действительности, а также к адекватному представлению сценариев долгосрочной перспективы развития. Пока не будет результатов в реформах образования, нечего ждать и формирования инновационной экономики. Ведь из мировой пpaктики известно, цикл пассионарной активности опережает цикл экономического возрождения на 3–5 лет.

...

Явная неопределенность поведения сферы образования вызывает значимые риски. Во многом они связаны с самими экспертами и их группами, имеющими свои корпоративные интересы. Факторы риска промоделированы по статистическим данным идентификацией устойчивых закономерностей в виде тенденций (трендов) и показана методика анализа. Даны рейтинговые места экспертным оценкам. Анализ закономерностей показал, что в России нужно повышать чувствительность экспертов к реальной действительности, а также к адекватному представлению сценариев долгосрочной перспективы развития. Пока не будет результатов в реформах образования, нечего ждать и формирования инновационной экономики. Ведь из мировой пpaктики известно, цикл пассионарной активности опережает цикл экономического возрождения на 3–5 лет.

...

14 04 2024 16:12:58

Статья в формате PDF

317 KB...

Статья в формате PDF

317 KB...

12 04 2024 23:16:33

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

11 04 2024 10:46:24

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

10 04 2024 13:23:13

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

09 04 2024 11:43:16

08 04 2024 12:38:19

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

07 04 2024 9:56:32

Статья в формате PDF

163 KB...

Статья в формате PDF

163 KB...

06 04 2024 5:43:34

Статья в формате PDF

373 KB...

Статья в формате PDF

373 KB...

05 04 2024 19:17:19

03 04 2024 17:41:18

Статья в формате PDF

142 KB...

Статья в формате PDF

142 KB...

02 04 2024 13:25:57

Статья в формате PDF

211 KB...

Статья в формате PDF

211 KB...

01 04 2024 23:19:54

Изучены онтогенез и возрастная структура ценопопуляций многолетних травянистых поликарпических видов, относящихся к различным типам экобиоморф: стержнекорневых – дягиль лекарственный (Angenica archangelica L.) и цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) и длиннокорневищных – вязель разноцветный (Coronilla varia L.).В онтогенезе выбранных видов выделены следующие 4 периода и 9 возрастных состояний: 1). период первичного покоя (покоящиеся семена); 2). виргинильный период (проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное); 3). генеративный (молодое, средневозрастное, старое генеративное); 4). сенильный (сенильное).

Изучение возрастной структуры ценопопуляций данных видов было проведено в сравнительно-георафическом аспекте с учетом приуроченности к определенным типам растительных сообществ. Установлено наличие полночлeнных возрастных спектров, представленых прегенеративными, генеративными и сенильными растениями с преобладанием молодых вегетирующих особей. Преобладающим типом самоподдержания дягиля и цикория является семенное, а вязеля – вегетативное размножение.

Отмечено, что возрастные спектры ценопопуляций выбранных видов имеют адаптивный хаpaктер, заметно меняются в зависимости от условий внешней среды и антропогенного воздействия и отражают флуктуационный хаpaктер динамических процессов в фитоценозах.

...

Изучены онтогенез и возрастная структура ценопопуляций многолетних травянистых поликарпических видов, относящихся к различным типам экобиоморф: стержнекорневых – дягиль лекарственный (Angenica archangelica L.) и цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) и длиннокорневищных – вязель разноцветный (Coronilla varia L.).В онтогенезе выбранных видов выделены следующие 4 периода и 9 возрастных состояний: 1). период первичного покоя (покоящиеся семена); 2). виргинильный период (проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное); 3). генеративный (молодое, средневозрастное, старое генеративное); 4). сенильный (сенильное).

Изучение возрастной структуры ценопопуляций данных видов было проведено в сравнительно-георафическом аспекте с учетом приуроченности к определенным типам растительных сообществ. Установлено наличие полночлeнных возрастных спектров, представленых прегенеративными, генеративными и сенильными растениями с преобладанием молодых вегетирующих особей. Преобладающим типом самоподдержания дягиля и цикория является семенное, а вязеля – вегетативное размножение.

Отмечено, что возрастные спектры ценопопуляций выбранных видов имеют адаптивный хаpaктер, заметно меняются в зависимости от условий внешней среды и антропогенного воздействия и отражают флуктуационный хаpaктер динамических процессов в фитоценозах.

...

31 03 2024 10:16:55

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

30 03 2024 7:36:58

29 03 2024 22:24:34

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

28 03 2024 9:58:35

26 03 2024 16:40:38

Статья в формате PDF

241 KB...

Статья в формате PDF

241 KB...

25 03 2024 18:14:48

Статья в формате PDF

355 KB...

Статья в формате PDF

355 KB...

24 03 2024 23:33:58

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

23 03 2024 12:45:38

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

22 03 2024 15:36:10

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

21 03 2024 10:44:42

Статья в формате PDF

832 KB...

Статья в формате PDF

832 KB...

20 03 2024 1:59:46

Статья в формате PDF

270 KB...

Статья в формате PDF

270 KB...

19 03 2024 5:34:48

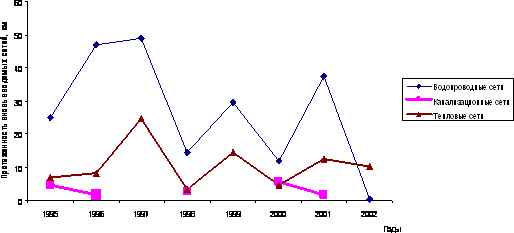

В статье дается хаpaктеристика современного состояния жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. Отмечаются изменения в структуре собственности на жилищный фонд, оцениваются тенденции развития основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, состояние кадров и платежно-расчетной дисциплины в отрасли, освещается политика администрации области в части организационных преобразований системы управления жилищно-коммунальным хозяйством и обеспечения социальных гарантий для населения.

...

В статье дается хаpaктеристика современного состояния жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. Отмечаются изменения в структуре собственности на жилищный фонд, оцениваются тенденции развития основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, состояние кадров и платежно-расчетной дисциплины в отрасли, освещается политика администрации области в части организационных преобразований системы управления жилищно-коммунальным хозяйством и обеспечения социальных гарантий для населения.

...

18 03 2024 11:55:29

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

17 03 2024 1:34:11

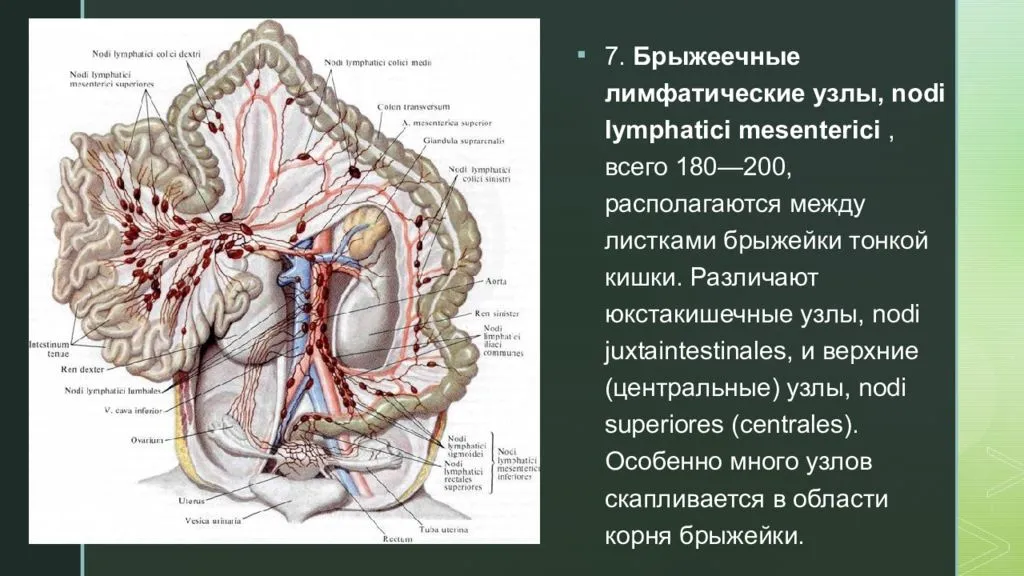

Стромальная закладка краниальных брыжеечных лимфатических узлов происходит у плодов белой крысы 17-18 суток в результате инвaгинации ветвей краниальной брыжеечной и подвздошно-ободочной артерий с окружающей рыхлой соединительной тканью в просвет кишечных лимфатических стволов.

...

Стромальная закладка краниальных брыжеечных лимфатических узлов происходит у плодов белой крысы 17-18 суток в результате инвaгинации ветвей краниальной брыжеечной и подвздошно-ободочной артерий с окружающей рыхлой соединительной тканью в просвет кишечных лимфатических стволов.

...

16 03 2024 21:43:29

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::