ЗНАЧЕНИЕ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА У ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНЫМ ЭНУРЕЗОМ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Поиск объективных критериев диагностики первичного энуреза у призывников является одним из актуальных аспектов изучения заболевания. Допплерографическое исследование почечного кровотока используется, в основном, в нефрологической пpaктике (М.И.Пыков 1996-2002; Ю.М.Скоков 1999; Е.Б.Ольхова, С.А.Зарубина 1999). Однако работ, посвященных состоянию почечного кровотока артерий и вен у призывников с энурезом в доступной литературе нам обнаружить не удалось. Хотя в основе этиопатогенеза ночного недержания мочи лежит гипоксическое состояние мочевого пузыря, имея общую систему кровообращения с почками, по их показателям можно оценить не только наличие и степень тубулоинтерстициальных изменений в почках, но и состояние самого мочевого пузыря. Данные изменения в определенной степени позволяют использовать их в качестве дополнительных критериев при экспертизе первичного энуреза во время военно-медицинского освидетельствования (А.Л.Малых 2005, 2006).

В связи с этим целью данной работы являлось изучение показателей гемодинамики в сосудах почек, и их размеров у пациентов с первичным энурезом для применения в экспертизе заболевания.

Пациенты и методы.

Клиническое обследование было проведено у 300 призывников в возрасте от 15 до 24 лет. Основную группу составили 150 подростков и призывников, проходивших амбулаторное и стационарное лечение в МУЗ «ЦК МСЧ» и ОДКБ г.Ульяновска с 2001 по 2007 г.г. не менее 3-х раз. В это время за пациентами осуществлялось постоянное диспансерное наблюдение. Диагноз первичного энуреза устанавливался на основании критериев МКБ-X.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы «Statistica 6.0». Применялись критерии Фишера, Стьюдента, ранговый и линейный коэффициент корреляции. Различия считались достоверными при значении Р<0,05.

Вторую и третью группу составили пациенты, у которых диагноз был снят или отсутствовал (III группа), и у которых диагностировано выздоровление не менее 2-х лет назад (II группа).

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате «Аloka SSD-5500 - SVQ», конвексным датчиком с частотой 2,5-6мГЦ в утренние часы. Оценивался сосудистый рисунок почек на уровне мелких и средних сосудов, а также размеры и показатели воротной и почечной вены.

Результаты исследования и их обследование.

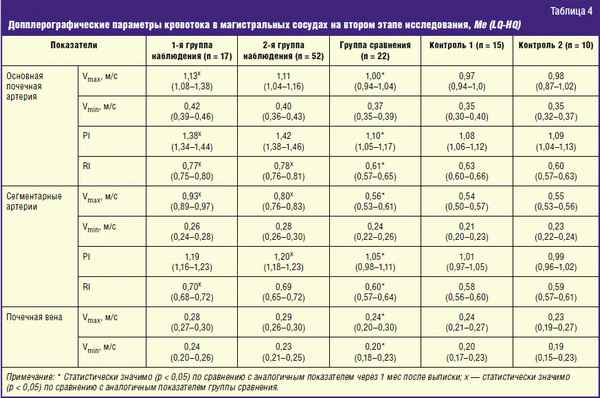

Анализ полученных данных показал, что имеется ряд общих закономерностей, которые следует рассматривать как особенности течения заболевания. Для полноты исследования мы изучали гемодинамику в левой и правой почке отдельно, так как считаем, что унифицировать эти показатели нельзя. Хотя в литературе, как правило, используют средние показатели гемодинамики (И.В.Дворяковский, с соавт. 1992; М.И.Пыков, К.В.Ватолин с соавт. 1999-2002).

Наиболее выраженные изменения почек были установлены в самом крупном почечном сосуде на уровне ствола. Так в I группе - диаметр этого сосуда составил 7,3±0,7мм, индекс резистентности (IR) был равен 0,747±0,017, а максимальная скорость кровотока (Vмакс)=165,3±27,8мл/сек; в III группе эти показатели имели следующее значение: d=5,16±0,35мм, IR=0,635±0,037, Vмакс=114,3±19,8мл/сек (r=0,6 при Р<0,05).

В показателях гемодинамики воротной и почечной вен достоверных изменений почечного кровотока нами выявлено не было. В размерах: dвены=5,2±0,58мм - в I группе; 8.86±0,41мм во II группе; 7,7±0,35мм в III группе.

На уровне артерий среднего калибра у пациентов с энурезом отмечалось достоверное снижение IR справа в сегментарной артерии (IR=0,582±0,014) и в междолевой артерии слева (IR=0,554±0,027). У пациентов II группы IR почечной артерии справа составил 0,774±0,015 (Р <0,05).

Таким образом, в результате допплерографического исследования у пациентов с энурезом выявляются признаки сосудистой дисфункции в сосудах различного уровня, преимущественно крупного калибра, проявляющиеся явлениями вазоспастического хаpaктера, а в средних и мелких - процессами вазодилатации.

Полученные результаты позволяют выявленные закономерности использовать в виде вспомогательных, дополнительных критериев диагностики заболевания, при условии четкого включения методики исследования и обязательного документирования полученной информации.

Статья в формате PDF

274 KB...

Статья в формате PDF

274 KB...

18 04 2024 16:35:38

Статья в формате PDF

182 KB...

Статья в формате PDF

182 KB...

17 04 2024 0:58:41

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

16 04 2024 2:37:33

Статья в формате PDF

152 KB...

Статья в формате PDF

152 KB...

15 04 2024 4:39:30

14 04 2024 18:55:52

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

13 04 2024 12:40:28

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

12 04 2024 0:18:44

Статья в формате PDF

288 KB...

Статья в формате PDF

288 KB...

11 04 2024 13:54:57

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

10 04 2024 0:39:31

Изложена краткая история развития теории и пpaктики подшипников на газовой смазке. Проанализированы достоинства и недостатки газовых опор. Показаны области рационального использования подшипников на газовой смазке в современных технических устройствах.

...

Изложена краткая история развития теории и пpaктики подшипников на газовой смазке. Проанализированы достоинства и недостатки газовых опор. Показаны области рационального использования подшипников на газовой смазке в современных технических устройствах.

...

09 04 2024 1:57:28

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

08 04 2024 3:41:41

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

07 04 2024 19:47:55

Статья в формате PDF

334 KB...

Статья в формате PDF

334 KB...

06 04 2024 9:16:36

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

05 04 2024 3:13:45

В работе рассматриваются приемы дискриминации признаков производственных травм с использованием модуля «Дискриминантный анализ» статистического софта «Statistica» v.6. Отражена простота анализа и получения выводов. Рекомендации могут быть реализованы специалистами, чей математический багаж не превышает базиса средней общеобразовательной школы.

...

В работе рассматриваются приемы дискриминации признаков производственных травм с использованием модуля «Дискриминантный анализ» статистического софта «Statistica» v.6. Отражена простота анализа и получения выводов. Рекомендации могут быть реализованы специалистами, чей математический багаж не превышает базиса средней общеобразовательной школы.

...

04 04 2024 10:10:46

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

03 04 2024 21:52:49

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

02 04 2024 10:30:46

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

01 04 2024 9:53:26

Статья в формате PDF

280 KB...

Статья в формате PDF

280 KB...

31 03 2024 4:41:37

30 03 2024 6:15:28

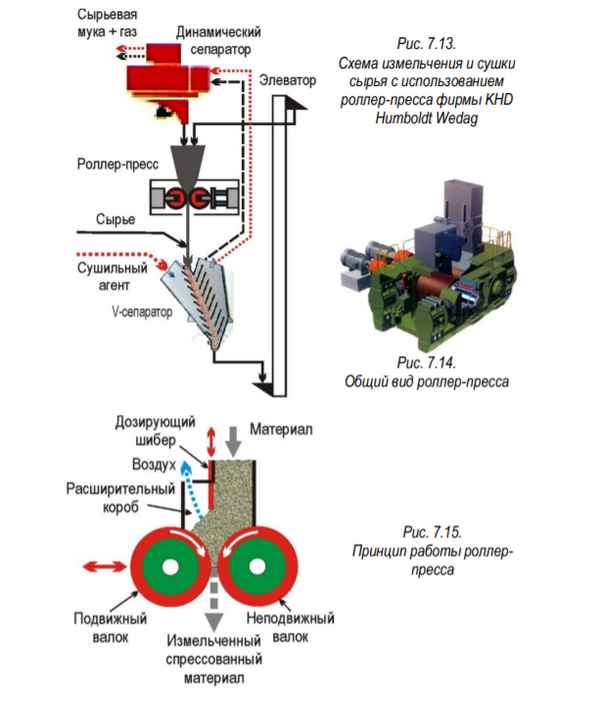

В работе определено значение процесса размола древесной массы в общей технологии получения древесноволокнистых плит. Показана взаимосвязь основных технологических, конструктивных и энергосиловых параметров размольных установок и влияние их на качественные, количественные хаpaктеристики получения древесноволокнистых плит.

...

В работе определено значение процесса размола древесной массы в общей технологии получения древесноволокнистых плит. Показана взаимосвязь основных технологических, конструктивных и энергосиловых параметров размольных установок и влияние их на качественные, количественные хаpaктеристики получения древесноволокнистых плит.

...

29 03 2024 8:52:10

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

28 03 2024 23:37:41

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

27 03 2024 15:36:18

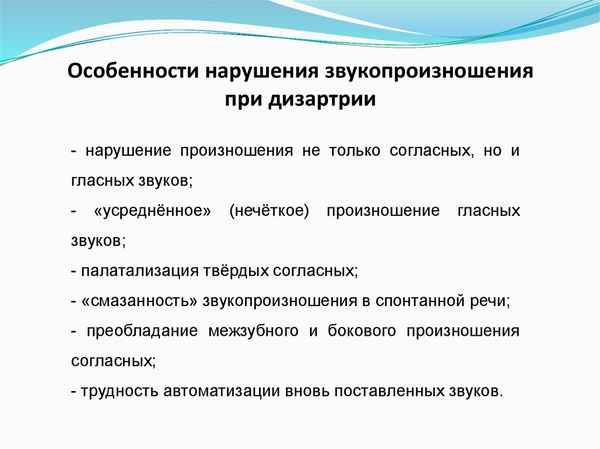

Использование массажа позволяет в короткие сроки преодолеть имеющиеся нарушения тонуса артикуляционной мускулатуры. Нормальные образцы движений могут быть выработаны только на базе физиологического мышечного тонуса.

...

Использование массажа позволяет в короткие сроки преодолеть имеющиеся нарушения тонуса артикуляционной мускулатуры. Нормальные образцы движений могут быть выработаны только на базе физиологического мышечного тонуса.

...

25 03 2024 1:30:24

24 03 2024 14:33:33

Статья в формате PDF

297 KB...

Статья в формате PDF

297 KB...

23 03 2024 6:34:46

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

22 03 2024 17:25:57

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

21 03 2024 8:38:50

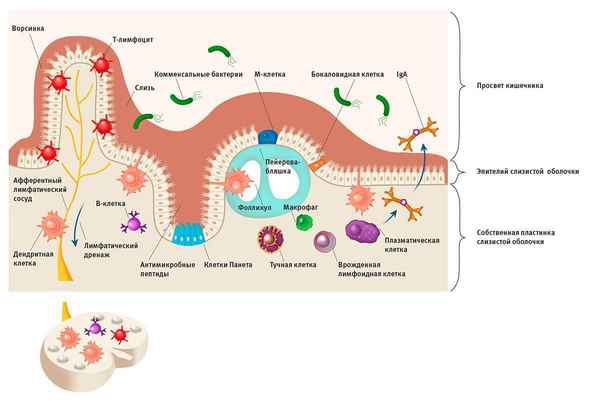

Разработанный способ исследования копрологических проб на наличие антител к бифидофлоре с использованием оригинальных эритроцитарных тест-систем для реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) позволяет оценивать иммунореактивность макроорганизма к симбионтной микрофлоре, не прибегая к инвазивным методам отбора диагностического материала. Популяционный уровень антител в копропробах отражает состояние системного иммунитета (по уровню антител в сыворотках крови) и согласуется с архитектоникой видов бифидобактерий в исследуемой популяции. Выявление антител к бифидобактериям, в комплексе с бактериологическим исследованием копрологического материала позволяет дать более полную оценку микроэкологического статуса организма. Коррекция дисбиотических нарушений у детей должна проводиться на основании результатов бактериологического обследования, дающего информацию о количественном и качественном состоянии микробиоты, с учётом функционального состояния локального иммунитета, в норме толерантного к симбионтной интестинальной бифидофлоре.

...

Разработанный способ исследования копрологических проб на наличие антител к бифидофлоре с использованием оригинальных эритроцитарных тест-систем для реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) позволяет оценивать иммунореактивность макроорганизма к симбионтной микрофлоре, не прибегая к инвазивным методам отбора диагностического материала. Популяционный уровень антител в копропробах отражает состояние системного иммунитета (по уровню антител в сыворотках крови) и согласуется с архитектоникой видов бифидобактерий в исследуемой популяции. Выявление антител к бифидобактериям, в комплексе с бактериологическим исследованием копрологического материала позволяет дать более полную оценку микроэкологического статуса организма. Коррекция дисбиотических нарушений у детей должна проводиться на основании результатов бактериологического обследования, дающего информацию о количественном и качественном состоянии микробиоты, с учётом функционального состояния локального иммунитета, в норме толерантного к симбионтной интестинальной бифидофлоре.

...

19 03 2024 21:48:59

17 03 2024 1:49:21

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

16 03 2024 19:46:55

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

15 03 2024 8:42:25

Рассматривается проблема организации продуктивной умственной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений в системе дидактических принципов современной педагогики. Анализ принципов показывает, что отечественная дидактика в большой мере сохраняет черты традиционной модели обучения и недостаточно учитывает психологическую природу мышления и закономерности продуктивной умственной деятельности при разработке принципов обучения. Выделены основополагающие принципы организации продуктивной умственной деятельности на основе закономерностей развития знания и процесса познания, психологических закономерностей мышления.

...

Рассматривается проблема организации продуктивной умственной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений в системе дидактических принципов современной педагогики. Анализ принципов показывает, что отечественная дидактика в большой мере сохраняет черты традиционной модели обучения и недостаточно учитывает психологическую природу мышления и закономерности продуктивной умственной деятельности при разработке принципов обучения. Выделены основополагающие принципы организации продуктивной умственной деятельности на основе закономерностей развития знания и процесса познания, психологических закономерностей мышления.

...

14 03 2024 13:40:53

11 03 2024 11:56:56

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::