Хаpaктеристика временных свойств человека (физиологические аспекты)

Исследование точности восприятия времени у спортсменов различных специализаций показало, что задания на оценивание и отмеривание временных интервалов наиболее точно выполняли спортсмены, специализирующиеся в хоккее, боксе, восточных единоборствах, велоспорте и шейпинге.

Наибольшие ошибки при восприятии времени допускали пловцы, борцы, футболисты, тяжелоатлеты, лыжники и лица, занимающиеся физической культурой.

Исследование длительности индивидуальной единицы времени показали, что среди спортсменов различных специализаций наиболее короткая индивидуальная единица времени отмечена у лыжников (0,76±0,02), затем в порядке ее возрастания следуют: велосипедисты и конькобежцы (0,817±0,01), гимнасты (0,83± 0,01), футболисты (0,83±0,01), хоккеисты (0,831±0,02), борцы (0,84± 0,01), легкоатлеты (0,86±0,013) и тяжелоатлеты (0,87±0,009). По данным Б.И. Цуканова длительность индивидуальной единицы времени в человеческой популяции колeблется от 0,7 до 1,1 с. Полученные данные свидетельствуют, что спортсмены, по показателям индивидуальной единицы времени относятся к среднегрупповым "спешащим" субъектам. Длительность ИМ у исследованных спортсменов колeбaлась в пределах от 59 до 61 секунд. Значительное влияние на длительность индивидуальной минуты оказывают пoлoвые особенности спортсменов, у дeвyшек во всех группах длительность ИМ меньше, чем у юношей, это свидетельствует о том, что время у дeвyшек течет медленнее по сравнению с юношами.

Время двигательной реакции является одним из важнейших временных свойств и лимитирует результативность во многих видах спорта. При исследовании времени прямой и перекрестной реакции нас интересовала ее взаимосвязь с индивидуальной единицей времени, длительностью индивидуальной минуты и подвижностью нервных процессов. Согласно полученным данным отмечается высокая взаимосвязь между показателями теппинг-теста на интервалах с 1-10 с, 30-40 с и с 50-60 с и отрицательная корреляционная взаимосвязь с временем прямой левосторонней реакции. Спортсмены с длительностью индивидуальной единицы времени близкой к 0,9 с хаpaктеризовались оптимальным равновесием процессов возбуждения и торможения.

Следовательно, длительность ИМ в меньшей степени отражает течение времени человека, чем индивидуальная единица времени, а отсутствие связи между ними свидетельствует о разных физиологических механизмах, лежащих в основе данных процессов. Наименьшая величина индивидуальной единицы времени наблюдается у спортсменов циклических видов спорта, затем следуют ситуационные, а потом ациклические. Индивидуальное время спортсменов ситуационных видов спорта более точно отражает физическое время, по сравнению со спортсменами циклических и ациклических видов.

Статья в формате PDF

242 KB...

Статья в формате PDF

242 KB...

25 04 2024 11:20:13

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

24 04 2024 17:19:48

Статья в формате PDF

289 KB...

Статья в формате PDF

289 KB...

23 04 2024 21:12:48

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

22 04 2024 18:16:47

21 04 2024 16:13:10

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

19 04 2024 8:18:26

Статья в формате PDF

259 KB...

Статья в формате PDF

259 KB...

18 04 2024 5:10:19

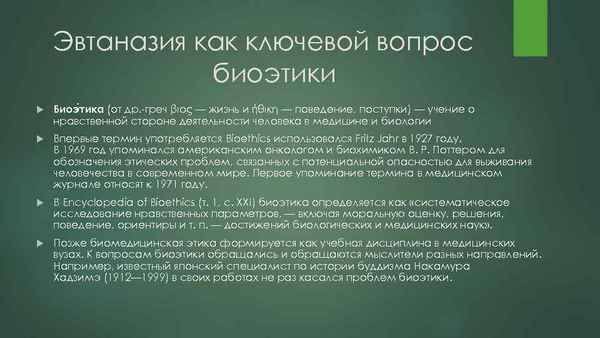

Данная статья посвящена проблеме эвтаназии, которая рассматривается автором в контексте философско-антропологических воззрений таких представителей русской религиозной философии, как Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьёв, И.А. Ильин. Согласно их учению, действие, направленное на лишение человека жизни, ведёт к разрушению человеческой природы. Исходя из данной идеи, мы можем рассматривать эвтаназию как действие, ведущее к нарушению человеческой природы врача.

...

Данная статья посвящена проблеме эвтаназии, которая рассматривается автором в контексте философско-антропологических воззрений таких представителей русской религиозной философии, как Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьёв, И.А. Ильин. Согласно их учению, действие, направленное на лишение человека жизни, ведёт к разрушению человеческой природы. Исходя из данной идеи, мы можем рассматривать эвтаназию как действие, ведущее к нарушению человеческой природы врача.

...

17 04 2024 17:21:52

Статья в формате PDF

140 KB...

Статья в формате PDF

140 KB...

16 04 2024 14:58:22

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

15 04 2024 16:34:32

Статья в формате PDF

305 KB...

Статья в формате PDF

305 KB...

14 04 2024 14:53:58

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

13 04 2024 16:20:58

Статья в формате PDF

299 KB...

Статья в формате PDF

299 KB...

12 04 2024 9:56:28

Статья в формате PDF

250 KB...

Статья в формате PDF

250 KB...

11 04 2024 7:14:55

10 04 2024 17:14:24

09 04 2024 6:36:47

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

07 04 2024 21:17:41

Статья в формате PDF

478 KB...

Статья в формате PDF

478 KB...

06 04 2024 17:30:31

Статья в формате PDF

290 KB...

Статья в формате PDF

290 KB...

03 04 2024 20:46:47

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

02 04 2024 13:34:38

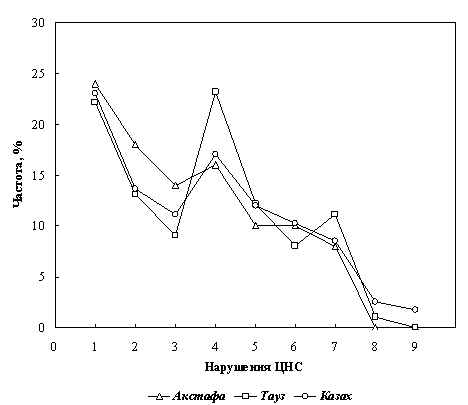

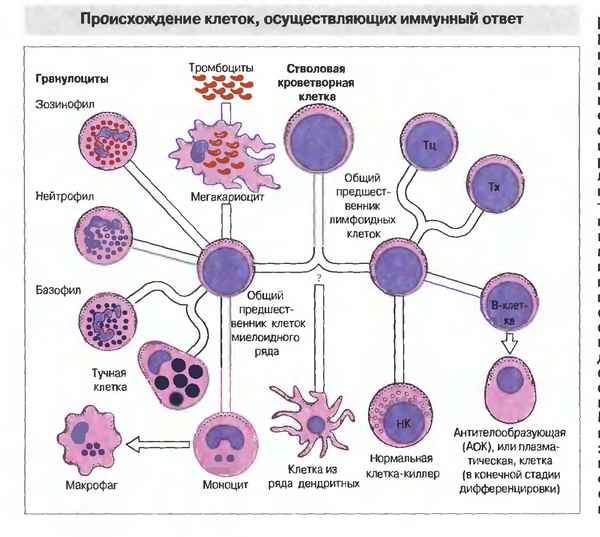

Среди населения Муганской зоны Азербайджана проведены медико-генетические исследования по выявлению нарушений ЦНС и органов чувств, установлены типы наследования патологий. Путем цитогенетического анализа идентифицированы кариотипы больных синдромом Клайнфельтера. Среди 352 больных с 21 наследственными и врожденными заболеваниями большая часть приходится на моногенные патологии с аутосомно-рецессивным типом наследования, что объясняется кровнородственными бpaками среди родителей пробандов.

...

Среди населения Муганской зоны Азербайджана проведены медико-генетические исследования по выявлению нарушений ЦНС и органов чувств, установлены типы наследования патологий. Путем цитогенетического анализа идентифицированы кариотипы больных синдромом Клайнфельтера. Среди 352 больных с 21 наследственными и врожденными заболеваниями большая часть приходится на моногенные патологии с аутосомно-рецессивным типом наследования, что объясняется кровнородственными бpaками среди родителей пробандов.

...

01 04 2024 8:20:46

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

31 03 2024 2:27:32

Статья в формате PDF

345 KB...

Статья в формате PDF

345 KB...

29 03 2024 8:18:47

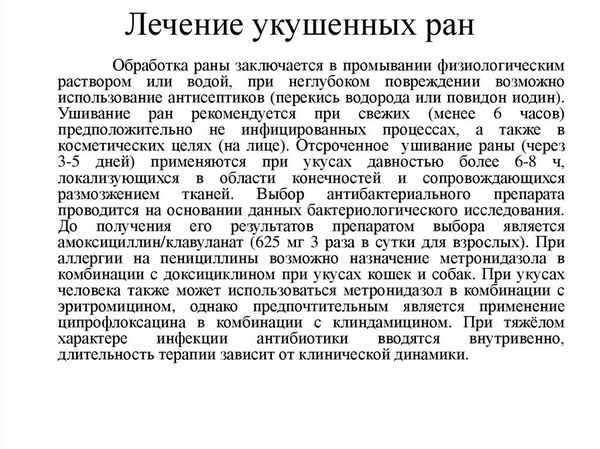

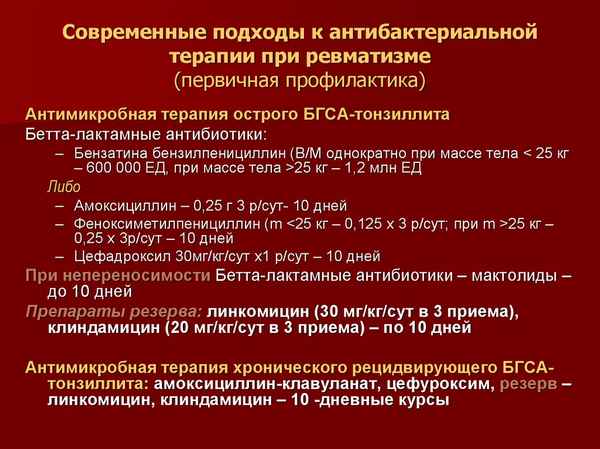

Данная статья освещает современное состояние антибактериальной терапии ревматизма,которая представляется возможной, благодаря появлению новых антибактериальных препаратов (АБП).

Затронуты способы борьбы с нарастающей резистентностью микроорганизмов к АБП.

...

Данная статья освещает современное состояние антибактериальной терапии ревматизма,которая представляется возможной, благодаря появлению новых антибактериальных препаратов (АБП).

Затронуты способы борьбы с нарастающей резистентностью микроорганизмов к АБП.

...

28 03 2024 13:49:25

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

27 03 2024 13:16:40

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

26 03 2024 15:21:40

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

25 03 2024 21:42:10

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

24 03 2024 13:31:40

Статья в формате PDF

140 KB...

Статья в формате PDF

140 KB...

23 03 2024 14:46:15

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

22 03 2024 21:22:42

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

21 03 2024 21:39:14

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

20 03 2024 0:30:41

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

19 03 2024 4:16:32

Статья в формате PDF

286 KB...

Статья в формате PDF

286 KB...

18 03 2024 6:13:54

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::