ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ

В настоящее время воспаление верхнечелюстной пазухи является одной из самых распространенных ЛОР- патологий на территории РФ и за ее рубежами. Так, в России пациенты с гайморитом составляют 20-30 % среди всех госпитализированных в ЛОР-отделения, а в США, согласно данным Национального центра по статистике болезней воспалительные заболевания ОНП, признаны наиболее распространенными хроническими заболеваниями среди всех нозологий

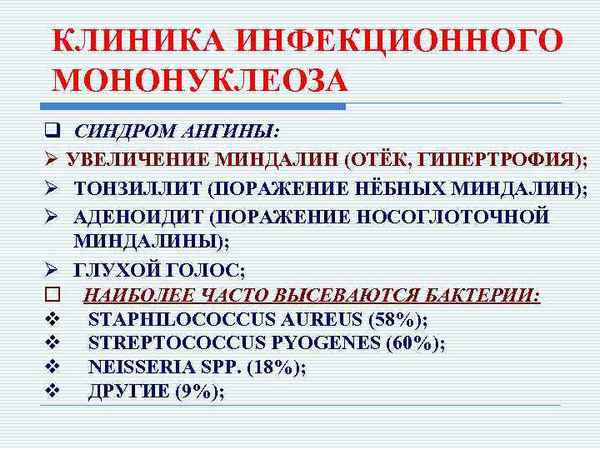

За период 2008-2009 год в ЛОР-клинике РГМУ на базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова совместно c лабораторией клинической морфологии ГУ НИИ морфологии человека РАМН и отделением патологической анатомии ГКБ №31 проводилось обследование 64 больных (43 женщин и 21 мужчин в возрасте от 15 до 68 лет), страдающих хроническим гнойным, гнойно-гиперпластическим гайморитом в стадии обострения. Всем больным производилось микробиологическое исследование, по результатам которого наиболее частыми возбудителями явились: Streptococcus spp в 38,2 % случаев, S.aureus, в 13,6 % случаев, P. aeruginosa 10,6 % случаев.

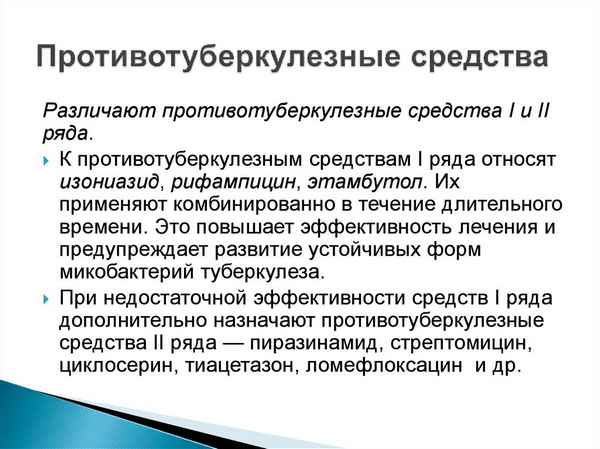

По результатам анализа анамнестических данных установлено, что продолжительность заболевания составила более 3 месяцев, и на догоспитальном этапе в 98 % случаев пациенты лечились консервативно антибиотиками и пункциями верхнечелюстных пазух, что не дало положительного результата. Что касается антибактериальной терапии, то наиболее распространенной группой антибиотиков, назначаемой врачом на догоспитальном этапе, оказались «старые» фторхинолоны (36,2 %), на втором месте защищенные пенициллины (19 %), на третьем месте традиционные пенициллины (16 %).

Кроме того, на догоспитальном этапе большая часть пациентов получала антибактериальную терапию менее 5-7 дней в дозе ниже средней терапевтической.

Всем указанным пациентам была произведена радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с последующим проведением патоморфологического исследования слизистой оболочки. Операционный материал фиксировался в 10 % нейтральном растворе формалина. После гистологической проводки материал заливали в парафин. Срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, а также комбинированной окраской по ван Гизону.

На основании проведенного морфологического исследования операционного материала было установлено, что у всех 64 пациентов в слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи присутствовало хроническое воспаление различной степени выраженности. При этом у 16 (25 %) пациентов из них определялось обострение хронического воспаления по типу активного гнойного процесса. У 38 (59,4 %) пациентов на фоне хронического воспаления, выявлен гиперпластический процесс, проявляющийся в виде полипозной дегенерации слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи - 27 пациентов (42,2 %), у 6 пациентов (9,3 %) - кистозная трaнcформация слизистой оболочки, а у 5 пациентов (7,8 %) - сочетание полипов и кист в слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи. У части больных наряду с признаками хронического воспаления, в мерцательном эпителии верхнечелюстной пазухи отмечены признаки метаплазии в многослойный плоский - 5 пациентов (7,8 %), а у 5 (7,8 %) - установлены признаки дисплазии легкой и умеренной степени.

Учитывая принципиально разные типы формирования хронического воспаления в пазухе в полученных при патоморфологическом исследовании группах нами были выделены следующие подгруппы:

1 подгруппа - 27 пациентов (42,2 %) - полипозная трaнcформация слизистой в стадии выраженного воспаления. В гистологических срезах наблюдались полипы, покрытые реснитчатым эпителием, с обильной воспалительной инфильтрацией, в клеточном составе, которой преобладали эозинофильные нейтрофилы, плазматические клетки, а также наблюдалось умеренное полнокровие и отек.

2 подгруппа - 6 пациентов (9,3 %) - на фоне длительно существующего хронического воспаления наблюдаются кисты, выстланные уплощенным реснитчатым эпителием, местами без эпителиальной выстилки.

3 подгруппа - 5 пациентов (7,8 %) - хроническое воспаление слизистой оболочки гайморовой пазухи с наличием одновременно кистозной и полипозной трaнcформации слизистой оболочки. При этом наблюдаются очаги грануляционной ткани разной степени зрелости и очаги склероза.

4 подгруппа - 16 пациентов (25 %) - хроническое воспаление слизистой оболочки в стадии гнойного обострения различной степени выраженности без гиперпластического процесса.

5 подгруппа - 5 человек (7,8 %) - хроническое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи с очаговой метаплазией эпителия. Наблюдались кусочки слизистой оболочки, покрытой реснитчатым эпителием с выраженным хроническим воспалением, с наличием большого числа желез, очагов склероза, а также очагов метаплазии реснитчатого эпителия в многослойный плоский .

6 подгруппа - 5 пациентов (7,8 %) - хроническое воспаление слизистой оболочки, частично покрытой многорядным реснитчатым эпителием, с участками метаплазии по типу многослойного плоского с дисплазией 1 ст. или 2 ст., единичными фигурами митозов и диапедезом лейкоцитов.

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что на догоспитальном этапе по рекомендации врача больные получают антибактериальные препараты тех групп, которые не соответствуют этиологии процесса, а следовательно не устраняют причину бактериального воспаления в полной мере, и пролонгируют процесс во времени и, таким образом, стимулируют процесс хронизации. Следует также обратить внимание на то, что больными не соблюдается доза, длительность и кратность приема антибактериального препарата, поэтому важно тщательно разъяснять пациентам необходимость полного курса антибактериальной терапии до исчезновения клинической симптоматики и недопустимости самостоятельной отмены препарата при наступлении улучшения общего состояния. Неправильный выбор группы антибактериального препарата, а также неадекватная доза и сокращение времени приема антибиотика, влекут за собой необратимые изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, и как следствие, способствуют переходу острого процесса в хронический.

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

26 04 2024 15:17:20

Статья в формате PDF

140 KB...

Статья в формате PDF

140 KB...

25 04 2024 8:20:21

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

24 04 2024 10:17:17

23 04 2024 21:51:33

Статья в формате PDF

365 KB...

Статья в формате PDF

365 KB...

22 04 2024 4:25:10

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

21 04 2024 0:40:15

Статья в формате PDF

189 KB...

Статья в формате PDF

189 KB...

20 04 2024 22:36:52

Статья в формате PDF

164 KB...

Статья в формате PDF

164 KB...

19 04 2024 4:34:15

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

18 04 2024 23:35:32

Статья в формате PDF

277 KB...

Статья в формате PDF

277 KB...

17 04 2024 8:40:10

Статья в формате PDF

245 KB...

Статья в формате PDF

245 KB...

16 04 2024 16:24:52

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

14 04 2024 0:51:30

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

12 04 2024 8:22:37

Статья в формате PDF

276 KB...

Статья в формате PDF

276 KB...

11 04 2024 1:50:44

Исследование позволило выявить несбалансированность иммунной системы на протяжении всего периода активного аппаратурного лечения. Это чётко прослеживается через один и через пять месяцев после фиксации аппарата, а так же в конечном периоде аппаратурного лечения (т.е. через пятнадцать месяцев после фиксации брекетов). Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать выделение этих периодов как «критических», требующих проведения иммунокоррегирующей терапии и назначение средств профилактики кариеса зубов.

...

Исследование позволило выявить несбалансированность иммунной системы на протяжении всего периода активного аппаратурного лечения. Это чётко прослеживается через один и через пять месяцев после фиксации аппарата, а так же в конечном периоде аппаратурного лечения (т.е. через пятнадцать месяцев после фиксации брекетов). Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать выделение этих периодов как «критических», требующих проведения иммунокоррегирующей терапии и назначение средств профилактики кариеса зубов.

...

10 04 2024 7:20:10

09 04 2024 6:44:28

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

08 04 2024 18:42:49

Статья в формате PDF

297 KB...

Статья в формате PDF

297 KB...

07 04 2024 14:16:30

В статье рассматриваются вопросы разработки единой системы подготовки спортсменов. Обоснованы четыре взаимообусловленных и неразрывно связанных между собой факторов, от которых зависит прогресс высшего спортивного мастерства. Первый фактор системы подготовки предполагает наличие у спортсменов высоких двигательных и психологических качеств в сочетании с хорошим здоровьем. Второй фактор системы подготовки предполагает совершенную методику спортивной тренировки, систему соревнований и восстановления. Третий фактор системы подготовки предполагает наличие хорошо оборудованных на современном уровне мест для тренировочных занятий, соревнований и восстановления (отдыха). Четвёртый фактор системы подготовки предполагает высокий уровень знаний, педагогическое мастерство тренера, и постоянное самоусовершенствование спортсмена. Приведённые факторы определяют основные принципиальные положения системы подготовки спортсмена. Разработаны и разделены по возрастным группам (от 7 до 20 лет и старше) требования предъявляемые к системе подготовки спортсмена и соревнованиям.

...

В статье рассматриваются вопросы разработки единой системы подготовки спортсменов. Обоснованы четыре взаимообусловленных и неразрывно связанных между собой факторов, от которых зависит прогресс высшего спортивного мастерства. Первый фактор системы подготовки предполагает наличие у спортсменов высоких двигательных и психологических качеств в сочетании с хорошим здоровьем. Второй фактор системы подготовки предполагает совершенную методику спортивной тренировки, систему соревнований и восстановления. Третий фактор системы подготовки предполагает наличие хорошо оборудованных на современном уровне мест для тренировочных занятий, соревнований и восстановления (отдыха). Четвёртый фактор системы подготовки предполагает высокий уровень знаний, педагогическое мастерство тренера, и постоянное самоусовершенствование спортсмена. Приведённые факторы определяют основные принципиальные положения системы подготовки спортсмена. Разработаны и разделены по возрастным группам (от 7 до 20 лет и старше) требования предъявляемые к системе подготовки спортсмена и соревнованиям.

...

06 04 2024 0:38:56

Статья в формате PDF

245 KB...

Статья в формате PDF

245 KB...

05 04 2024 5:10:27

04 04 2024 11:48:37

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

02 04 2024 17:51:10

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

31 03 2024 1:50:34

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

30 03 2024 1:56:20

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

29 03 2024 11:17:17

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

28 03 2024 6:42:12

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

27 03 2024 7:39:45

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

26 03 2024 13:27:58

Статья в формате PDF

152 KB...

Статья в формате PDF

152 KB...

25 03 2024 8:42:16

Обсуждается проблема формирования структурных модулей, которые предназначены для конструирования невырожденных модулярных 3D структур кристаллов.

...

Обсуждается проблема формирования структурных модулей, которые предназначены для конструирования невырожденных модулярных 3D структур кристаллов.

...

24 03 2024 10:48:49

Статья в формате PDF

255 KB...

Статья в формате PDF

255 KB...

23 03 2024 22:21:11

Статья в формате PDF

215 KB...

Статья в формате PDF

215 KB...

22 03 2024 7:21:35

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

21 03 2024 3:53:17

Статья в формате PDF

254 KB...

Статья в формате PDF

254 KB...

20 03 2024 23:18:33

В работе показаны причины возникновения профессиональных заболеваний в результате воздействия на организм человека асбестовой пыли. Клинические проявления и специфические симптомы, вызванные длительным контактом с асбестовой пылью. Рекомендуется новая технология пневмообогащения асбестового минерального сырья на базе ранее разработанных Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН способов и устройств по переработке минерального сырья, содержащего тяжелые минералы и металлы.

...

В работе показаны причины возникновения профессиональных заболеваний в результате воздействия на организм человека асбестовой пыли. Клинические проявления и специфические симптомы, вызванные длительным контактом с асбестовой пылью. Рекомендуется новая технология пневмообогащения асбестового минерального сырья на базе ранее разработанных Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН способов и устройств по переработке минерального сырья, содержащего тяжелые минералы и металлы.

...

18 03 2024 10:48:34

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::