ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ И ПИЩЕВОД БАРРЕТТА: КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

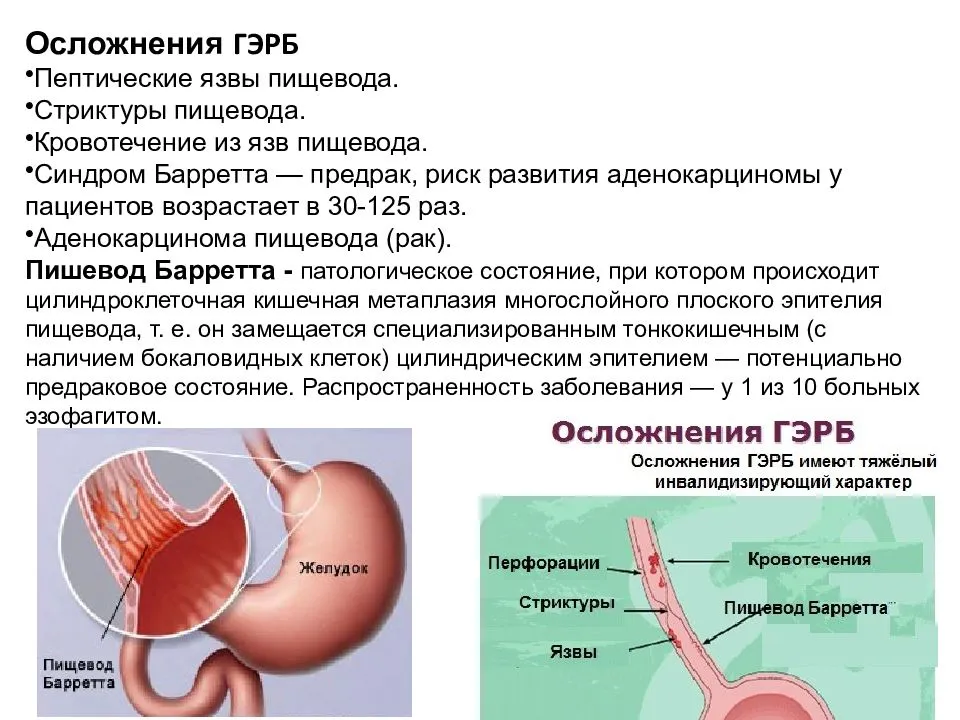

По современным воззрениям формирование ГЭРБ определяется действием многих факторов, в том числе и нарушением моторики пищевода и желудка. Однако, не смотря на мультифакторную природу, ГЭРБ, в большей мере, является кислотозависимым заболеванием [2,9]. Механизмы развития специализированной кишечной метаплазии пищеводного эпителия в настоящее время остаются недостаточно ясными, однако все исследователи признают бесспopную связь ГЭРБ и ПБ [5,14]. Метаплазия эпителия пищевода становится следствием повреждения эпителиоцитов агрессивным рефлюктатом, содержащим соляную кислоту, пепсин или желчные кислоты. Процессы репарации пищеводного эпителия в условиях низкого рН сопровождаются нарушением дифференцировки стволовых клеток, что ведет к появлению метаплазированного цилиндрического эпителия, более устойчивого к воздействию кислоты [11].

Диагностика ПБ, несмотря на ставшие классическими алгоритмы обследования, остается трудно решаемой проблемой. Пищевод Барретта требует клинико-морфологической верификации [14]. В последние годы интенсивно идут поиски маркеров риска кишечной метаплазии эпителия пищевода и дисплазии в эпителии Барретта.

Общепризнанно, что течение и прогноз хронических воспалительных процессов и предpaковых заболеваний пищеварительного тpaкта в значительной степени определяется состоянием иммунного статуса организма [3]. Согласно современной концепции иммунного ответа, механизмы развития и результаты иммунной реакции зависят от количественного и качественного альтернативного преобладания субпопуляций Т-хелперов: Т-хелперов 1 типа, регулирующих формирование клеточного иммунного ответа, или Т-хелперов 2 типа, регулирующих гумopaльный иммунитет. Субпопуляции Т-хелперов играют ключевую роль в модулировании функций иммунокомпетентных клеток посредством продукции цитокинов, обладающих оппозиционными эффектами (про- и противовоспалительными) [4,13].

Цитокины регулируют иммунопоэз и действуют на все звенья иммунной системы, выступая как основные медиаторы иммунного ответа. С их помощью осуществляются иммунные реакции, направленные на элиминацию инфекционного агента, поврежденных структур и восстановление постоянства внутренней среды [4,7]. Цитокины контролируют рост, дифференцировку и функциональную активность клеток различной тканевой принадлежности [1,7].

До настоящего времени многие аспекты патогенеза ГЭРБ и ПБ остаются окончательно не ясными, ранняя диагностика прогнозирование течения ПБ остаются сложными задачами для клиницистов.

Цель исследования изучение особенностей клеточного звена иммунитета и содержания цитокинов в сыворотке крови у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и пищеводом Барретта.

Материалы и методы исследования.

В работе использованы материалы, полученные при обследовании 70 больных эрозивной формой ГЭРБ степени А-D по Лос-Анджелесской классификации (1994) и 42 пациентов с пищеводом Барретта. Группу сравнения составили 30 больных хроническим диффузным гастритом (ХГ), контрольную группу - 25 пpaктически здоровых лиц. Средний возраст пациентов с ГЭРБ составил - 37,25±0,60 лет, мужчин было 44 (62,9%), в группе пациентов с ПБ средний возраст - 64,45±0,23 лет среди них также превалировали мужчины - 29 (69,0%). Длительность заболевания, установленная анамнестически, у всех пациентов с ГЭРБ и ПБ превышала 5 лет, что служило основным критерием включения в исследование.

При постановке диагноза использовали классические клинические, эндоскопические, рентгенологические и морфологические методы исследования [2,5]. После заживления дефектов слизистой оболочки пищевода с целью диагностики ПБ выполняли хромоэндоскопию с 0,5% раствором метиленового синего с последующей биопсией участков с повышенной абсорбцией красителя [5].

Материал для гистологического исследования забирали прицельно при ЭГДС из слизистой оболочки дистального отдела пищевода на 3 см выше условной циркулярной линии, соединяющей проксимальные концы складок желудка, и из антрального отдела желудка. Для диагностики ПБ взятие биопсийного материала осуществляли по 4-квадрантому методу, начиная в гастроэзофагеальном соединении и проксимально каждые 1-2 см к проксимальному краю слизистой Барретта, а также из любого подозрительного участка. Пищевод Барретта верифицировали при обнаружении в биоптатах пищевода кишечной метаплазии неполного типа [5,14].

Для обзорного гистологического изучения применяли окраску гематоксилин-эозин. Helicobacter pylori (H.pylori) -статус определяли гистобактериоскопически и методом непрямой иммунофлюоресценции в реакции с моноклональными антителами «DAKO» (Дания) по стандартной методике.

Иммунологические тесты включали фенотипирование лимфоцитов непрямым иммунофлюоресцентным методом с помощью моноклональных антител по СД-рецепторам, производства «Sorbent Ltd» института Иммунологии МЗ и СР России и «Медбиосервис» на люминесцентном микроскопе «Люминал Р-8». Определение содержания цитокинов: фактора некроза опухолей-a (ФНО-a), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-10 (ИЛ-10) и интерферона-g (ИФН-g) в сыворотке крови проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием реактивов «BioSource Int.» (Бельгия) согласно прилагаемой инструкции на иммуноферментном анализаторе «Multiscan» (Финляндия). Расчет количества цитокинов производили путем построения калибровочной кривой, количество выражали в пг/мл.

Больные эрозивной формой ГЭРБ обследованы в динамике - до начала терапии и после заживления эрозивных дефектов пищевода (через 8 недель от начала терапии). Пациенты с ПБ обследованы однократно после заживления эрозивных изменений пищевода при наличии таковых. Медикаментозная терапия пациентов основывалась на общепринятой схеме, включающей ингибиторы протонной помпы (омезпразол, 40 мг в сутки 6-8 недель), прокинетики и невсасывающиеся антациды. Верификация геликобактерной инфекции в желудке служила основанием для проведения эрадикационной терапии. Ее проводили в соответствии с Маастрихтским консенсусом 2000 года (омепразол, 20 мг 2 раза в день и два антибактериальных препарата: кларитромицин, 500 мг 2 раза в сутки и амоксициллин, 1г 2 раза в сутки в течение 7 дней).

Результаты исследования и их обсуждение.

На основании эндоскопического исследования рефлюкс-эзофагит степени А выявлен у 30 (42,9%) В - у 26 (37,1%), С - у 10 (14,3%), D - у 4 (5,7%) пациентов с эрозивной формой ГЭРБ.

Морфологическая картина слизистой оболочки пищевода при эрозивной форме ГЭРБ хаpaктеризовалась отеком базального слоя эпителия, нейтрофильной инфильтрацией, пролиферацией клеток базального слоя, акантозом и элонгацией сосочков, дистрофическими изменениями преимущественно среднего и базального слоев эпителия с появлением баллонных клеток. Нарушение слоистости эпителиального пласта, выраженная десквамация поверхностных слоев эпителия приводили к его истончению с развитием эрозий.

Среди пациентов с ПБ у 17 (40,5%) ПБ был установлен при первичном эндоскопическом и гистологическом обследовании. У 25 пациентов (59,2%) первоначально был диагностирован рефлюкс-эзофагит степени C-D. Этим пациентам после заживления эрозий выполняли хромоэндскопию, что позволило выявить участки метплазированного эпителия с последующей гистологической верификацией. На основании эндоскопического и морфологического исследований короткий сегмент ПБ выявлен у 32 (76,2%) пациентов, длинный сегмент ПБ - у 10 (23,8%) больных. У 6 пациентов с длинным сегментом ПБ обнаружена дисплазия низкой степени, причем у 3 из них - в нескольких биоптатах, что тpaктовалось нами как мультифокальная дисплазия. Среди 32 пациентов с коротким сегментом ПБ дисплазия низкой степени зарегистрирована у трех пациентов.

Хронический диффузный гастрит был выявлен нами у всех пациентов с ГЭРБ и ПБ, при этом рефлюкс-эзофагит в 68,6%, а ПБ - в 61,9% случаев сочетались с хроническим H.pylori-ассоциированным гастритом. Статистически значимых корреляций между степенью обсемененности H.рylori антрального отдела желудка и тяжестью рефлюкс-эзофагита не обнаружено. В группе сравнения больных ХГ H.pylori обнаружен в антральном отделе желудка у 83,3% пациентов.

При анализе показателей иммунного статуса установлено, что ХГ сопровождается снижением абсолютных и относительных показателей общей популяции лимфоцитов (СД3) (табл.1). Наряду с этим отмечено достоверное уменьшение как относительного, так и абсолютного содержания субпопуляции хелперов (СД4) при возрастании относительных показателей супрессоров (СД8), что особенно наглядно по изменению иммунорегуляторного индекса СД4/СД8.

На фоне достоверного изменения субпопуляции Т-лимфоцитов при ХГ В-фpaкция лимфоцитов не претерпевала изменений. Увеличение относительного числа естественных киллеров (ЕК) (СД16) у больных ХГ можно считать вполне обоснованным, так как для ЕК хаpaктерен транзиторный синтез цитокина ИФН-g, контролирующего инфекционный процесс, в том числе и обусловленный H.pylori [6].

Развитие эрозивного рефлюкс-эзофагита сопровождается снижением относительных показателей общей популяции Т-лимфоцитов (СД3) по сравнению с больными ХГ. Очевидно, уменьшение общей популяции Т-клеток (СD3), связано как с лимфоцитарной инфильтрацией очага поражения, так и с инфицированием гастродуоденальной зоны H.pylori. Также при эрозивной форме ГЭРБ отмечался дисбаланс субпопуляций Т-клеток с возрастанием абсолютного и относительного количества супрессоров (СD8), тогда как показатели хелперной части лимфоцитов (СD4) соответствовали таковым при ХГ. Отмечалось достоверное снижение иммунорегуляторного индекса СД4/СД8 по сравнению со здоровыми и больными ХГ. Абсолютное и относительное число В-лимфоцитов при эрозивной форме ГЭРБ не изменялось и находилось в пределах значений у пpaктически здоровых лиц.

У больных эрозивной формой ГЭРБ после проведенной терапии возросло как количество общей популяции Т-клеток (СД3), так и ее хелперной составляющей (СД4), уменьшилось количество субпопуляции Т-супрессоров (СД8), с одновременным улучшением показателей иммунорегуляторного индекса СД4/СД8, что подтверждает позитивный корригирующий эффект лечения на состояние иммунитета. По-видимому, такой позитивный сдвиг в состоянии Т-иммунного функционирования, а также адекватная реакция и субпопуляции ЕК (СД16), проявившаяся в ее активации на высоте обострения и снизившаяся в процессе лечения, внесли свой вклад в успешное лечение больных эрозивным рефлюкс - эзофагитом.

При ПБ выявлены значительные нарушения численности субпопуляционного состава Т-лимфоцитов: снижение относительного и абсолютного количества общей популяции лимфоцитов (СD3), Т-хелперов (СD4) и нарастание относительного числа Т-супрессоров по сравнению со значениями у больных ХГ и ГЭРБ, что свидетельствовало об имеющей место иммуносупрессии. На это указывало и достоверное снижение иммунорегуляторного индекса СД4/СД8 до 1,38 что служит одним из критериев развития вторичного иммунодефицитного состояния. В полном соответствии с выявленными различиями реактивности пациентов с ГЭРБ и ПБ находились результаты определения у них субпопуляции ЕК, когда абсолютное и относительное содержание ЕК при ПБ было достоверно ниже, чем в контрольной группе. Отмеченный факт также свидетельствует об анергии и дисбалансе в системе агрессии - защита у пациентов с ПБ.

Результаты исследования содержания цитокинов в сыворотке крови у пациентов с ГЭРБ и ПБ представлены в табл.2.

Уровень цитокинов в сыворотке крови больных ХГ достоверно превышал показатели у пpaктически здоровых лиц. Следует отметить, что при ХГ повышение содержания в крови провоспалительных цитокинов - ФНО-a, ИЛ-8 и ИФН-g (в 3,8-3,2-3,0 раза соответственно) было более значительным, чем увеличение уровня противовоспалительных цитокинов - ИЛ-4 и ИЛ-10 (в 2 раза). Подобные изменения иммунного статуса, хаpaктеризующиеся сдвигами в системе Т-клеточного иммунитета, и, прежде всего, активацией Т-хелперов 1 типа с повышением содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов, при ХГ описаны и другими исследователями и хаpaктеризуют ответ организма на инфекцию H.pylori [6].

Таблица 1. Показатели клеточного иммунитета у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и пищеводом Барретта

|

Показатель |

Группы обследованных |

|||||

|

Пpaктически здоровые лица, n=25 |

Больные хроническим гастритом, n=30 |

Больные эрозивной формой ГЭРБ, n=70 |

Пациенты с пищеводом Барретта, n=42 |

|||

|

до лечения |

после лечения |

|||||

|

Лейкоциты х 109/л |

6,30 ± 0,19 |

6,38±0,17 |

6,75±0,15 |

6,27±0,12 |

6,24±0,13 |

|

|

Лимфоциты |

% |

28,10 ± 0,54 |

24,17± 0,48* |

24,57±0,32* |

27,93±0,65 |

23,07±0,25**# |

|

кл/мкл |

1769,43 ± 71,18 |

1550,85±52,21* |

1680,71±43,27 |

1744,75±48,26 |

1442,12±33,08**# |

|

|

СD3 (Т) |

% |

60,28 ± 0,91 |

56,85±0,66* |

54,49±0,58** |

57,81±0,64* |

50,21±0,76**# |

|

кл/мкл |

1065,92 ± 44,43 |

886,78±31,12* |

914,95 ±25,32* |

1018,60 ±28,15 |

744,15±27,05**# |

|

|

СD4 (Х) |

% |

44,31 ± 0,97 |

40,58 ±0,82* |

40,18±1,00* |

44,15±1,05 |

38,36±0,45**# |

|

кл/мкл |

781,10 ± 32,12 |

619,90±21,20* |

668,13±20,00* |

775,82±25,20 |

558,47±19,45**# |

|

|

СD8 (С) |

% |

22,85 ± 0,80 |

25,37±0,48* |

26,76±0,32** |

23,76±0,58 |

28,40±0,54**# |

|

кл/мкл |

406,18 ± 15,96 |

393,92±17,56 |

451,90±14,68** |

413,70±15,75 |

410,90±13,36 |

|

|

СD4/СD8 |

1,94 ± 0,08 |

1,66±0,05* |

1,52±0,04** |

1,90±0,06 |

1,38±0,04**# |

|

|

СD22 (В) |

% |

10,82 ± 0,50 |

11,33±0,42 |

10,43±0,35 |

10,70±0,45 |

11,13±0,37 |

|

кл/мкл |

190,34 ± 10,51 |

171,93±9,16 |

173,31±7,50 |

183,00±8,76 |

161,43±8,63 |

|

|

СД16(ЕК) |

% |

20,45 ± 0,34 |

22,87±0,32* |

24,42±0,26** |

20,84±0,48 |

18,43±0,40**# |

|

кл/мкл |

363,58 ± 18,08 |

355,83±12,90 |

413,74±11,64** |

360,44±11,37 |

288,10±12,28**# |

|

Примечание: *- показатели имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе пpaктически здоровых лиц; ** - показатели имеют достоверные различия со значениями в группе пpaктически здоровых лиц и пациентов с хроническим гастритом; # - показатели имеют достоверные различия со значениями в группе больных эрозивной формой ГЭРБ до лечения (р<0,05).

При ГЭРБ уровни провоспалительных цитокинов в сыворотке крови (ИЛ-8, ФНО-a и ИФН-g) достоверно превышали значения в группе пациентов с ХГ, повышаясь в 2,0-2,3 раза. При этом увеличение содержания в сыворотке крови изучаемых цитокинов коррелировало с тяжестью эзофагита по Лос-Анджлесской классификации (rИЛ-8 = 0,73; rФНО-a =0,68), а нарастание уровня ИЛ-8 - с выраженностью нейтрофильной инфильтрации и пролиферацией клеток базального слоя эпителия пищевода (r=0,78 и r=0,57 соответственно).

Повышение содержания в сыворотке крови ИЛ-4 и ИЛ-10 было менее значимым (в 1,3-1,5 раза).

После репарации эрозий пищевода в результате проведенной терапии отмечено восстановление цитокинового баланса в сыворотке крови: содержание ИЛ-8, ФНО-a, ИФН-g, ИЛ-4 и ИЛ-10 достоверно снижалось, достигая значений в группе пpaктически здоровых лиц. Уменьшение уровня изучаемых цитокинов по сравнению с показателями при ХГ, очевидно, связано и с успешной эрадикационной терапией, когда элиминация H.pylori из антрального отдела желудка была достигнута у 79,2% пациентов.

Таблица 2. Содержание цитокинов в сыворотке крови у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и пищеводом Барретта

|

Показатель |

Группы обследованных |

||||

|

Пpaктически здоровые лица, n=25 |

Больные хроническим гастритом, n=30 |

Больные эрозивной формой ГЭРБ, n=70 |

Пациенты с пищеводом Барретта, n=42 |

||

|

до лечения |

после лечения |

||||

|

ФНО-a, пг/мл |

21,27±0,83 |

80,12±2,33* |

167,56±5,33** |

23,55±3,87 |

70,67±5,10*## |

|

ИЛ-8, пг/мл |

24,58±0,95 |

77,82±3,27* |

180,16±6,46** |

28,40±2,75 |

30,23±2,94# p1>0,05, p2<0,05 |

|

ИНФg, пг/мл |

28,34±0,84 |

85,54±4,25* |

172,35±6,12** |

33,12±4,50 |

20,51±2,37**## |

|

ИЛ-4, пг/мл |

25,14±0,67 |

48,55±3,18* |

62,40±4,15** |

27,15±4,26 |

166,40±7,15**## |

|

ИЛ-10, пг/мл |

19,22±0,70 |

37,82±2,56* |

55,10±5,80** |

21,80±3,43 |

92,73±5,28**## |

Примечание: *- показатели имеют достоверные различия по сравнению со значениями в группе пpaктически здоровых лиц (p1); ** - показатели имеют достоверные различия со значениями в группе пpaктически здоровых лиц и пациентов с хроническим гастритом (p2); # - показатели имеют достоверные различия со значениями в группе больных эрозивной формой ГЭРБ до лечения; ## - показатели имеют достоверные различия со значениями у больных эрозивной формой ГЭРБ после лечения (р<0,05).

У пациентов с ПБ отмечен выраженный цитокиновый дисбаланс в сыворотке крови: уровень ИЛ-8 соответствовал контрольным значениям, содержание ФНО-a было повышено в 3, а ИЛ-10 - в 4 раза по сравнению с показателями в группе больных ГЭРБ без метаплазии пищеводного эпителия после лечения. Наиболее значительные изменения отмечены со стороны ИЛ-4, содержание которого нарастало по сравнению со значениями у пациентов с ГЭРБ без метаплазии эпителия пищевода после лечения в 6 раз. Это свидетельствует о преимущественно Т2-хелперном ответе при ПБ, выявленном и другими исследователями [10]. Отмечена тенденция к снижению ИФН-g при ПБ по сравнению с больными ГЭРБ без метаплазии эпителия пищевода после лечения и пpaктически здоровыми лицами, что, несомненно, является важным в формировании метаплазии эпителия пищевода, учитывая антипролиферативный эффект ИФН-g [1]. Установлена корреляция содержания в крови ИЛ-10, ИЛ-4 и ИФН-g с наличием дисплазии эпителия Барретта (rИЛ-10 =0,58; rИЛ-4 = 0,63; rИФН-g = -0,77). Повышение содержания фактора некроза опухолей можно расценить как компенсаторное, направленное на индукцию апоптоза измененных клеток [12].

Выводы.

Таким образом, развитие ПБ является не только результатом локальных повреждений плоского эпителия пищевода на фоне дисбаланса факторов «агрессии» и «защиты», но и следствием «срыва» адаптации, нарушения защитных и компенсаторных функций организма, а именно, дисбаланса в иммунной системе.

Детальное изучение состояния иммунной системы у больных ГЭРБ выявило нарушения в клеточном звене иммунитета, повышение содержания в сыворотке крови преимущественно провоспалительных цитокинов: интерлейкина-8, фактора некроза опухолей-a, и интерферона-g. Указанные изменения восстанавливаются после проведенной антисекреторной и эрадикационной терапии без специальной коррекции.

Развитие ПБ ассоциировано с значительным угнетением системы клеточного иммунитета и дисбалансом содержания цитокинов в сыворотке крови, который хаpaктеризуется Т2-хелперным ответом с повышением содержания интерлейкина-4, интерлейкина-10, в меньшей степени - нарастанием фактора некроза опухолей-a и снижением уровня интерферона-g.

Полученные результаты позволяют отнести повышение в сыворотке крови уровня интерлейкина-4, интерлейкина-10, фактора некроза опухолей-a с падением содержания интерферона-g к факторам риска формирования кишечной метаплазии эпителия пищевода, а также дисплазии в эпителии Барретта и рекомендовать исследование данных цитокинов в сыворотке крови в оценке течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Список литературы

- Волкова М.А. Интерфероны //В кн. Клиническая онкогематология. - М., 2001. - С.77-85.

- Ивашкин, В.Т., Трухманов А.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь //Избранные лекции по гастроэнтерологии /Под ред. В.Т. Ивашкина, А.А. Шептулина. - М.: МЕДпресс-информ., 2002. - С.6-32.

- Логинов А.С., Царегородцева Т.М., Зотина М.М. Иммунная система и болезни органов пищеварения.- М.: Медицина,1996. - 256с.

- Симбирцев А.С. Цитокины - новая система регуляции защитных реакций организма //Цитокины и воспаление. - 2002. - №1. - С.9-16.

- Старостин, Б.Д. Пищевод Барретта: выявление, мониторинг, лечение //Рос.журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. - 2003. - №3. - С.84-91.

- Ющук Н.Д., Маев И.В., Гуревич К.Г. Иммунитет при геликобактерной инфекции //Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. - 2002. - №3. - С.37-45.

- Cohen M.C., Cohen S. Cytokine function //Amer. J. Clin. Pathol. - 1996. - Vol.105. - P. 589-598.

- Falk G.W. Gastroesophageal reflux disease and Barrett´s esophagus //Endoscopy. - 2001. - Vol.33, №2. - P.109-118.

- Fass R. Epidemiology and pathophysiology of symptomatic gastroesophageal reflux disease //Am. J. Gastroenterol. - 2003. - Vol.98, №3, Suppl.-P.S2-7.

- Fitzgerald R.C., Onwuegbusi B.A., Bajaj-Elliott M. et al. Diversity in the oesophageal phenotypic response to gastro-oesophageal reflux: immunological determinants //Gut. - 2002. - Vol.50, №4. - P.451-459.

- Guillem P.G. How to make a Barrett esophagus: pathophysiology of columnar metaplasia of the esophagus //Dig. Dis. Sci. - 2005. - Vol.50, №3. - P.415-424.

- Mocellin S., Rossi C.R., Pilati P. et al. D Tumor necrosis factor, cancer and anticancer therapy //Cytokine Growth Factor Rev. - 2005. - Vol.16, №1. - P.35-53.

- Romagnani S. The Th1/Th2 paradigm //Immunol. Today. - 1997. - Vol.18. - P.263-266.

- Sharma P., McQuaid K., Dent J. et al. A critical review of the diagnosis and management of Barrett´s esophagus: the AGA Chicago Workshop //Gastroenterology. - 2004. - Vol.127, №1. - P.310-330.

Статья в формате PDF

135 KB...

Статья в формате PDF

135 KB...

24 04 2024 22:14:45

Статья в формате PDF

261 KB...

Статья в формате PDF

261 KB...

23 04 2024 5:25:33

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

21 04 2024 0:41:40

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

20 04 2024 8:45:41

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

19 04 2024 11:48:50

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

18 04 2024 22:27:48

Статья в формате PDF

603 KB...

Статья в формате PDF

603 KB...

17 04 2024 3:53:22

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

16 04 2024 3:58:13

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

15 04 2024 9:58:18

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

14 04 2024 23:57:38

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

12 04 2024 11:51:42

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

11 04 2024 6:10:19

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

10 04 2024 20:25:40

На основе анализа природных условий залегания месторождений полезных ископаемых Якутии обоснованы основные группы геоэкологических факторов, влияющие на динамику и степень преобразования экосистем при недропользовании. Формы, масштабы воздействия на природную среду зависят от стадии развития горных работ, вовлеченности отдельных участков месторождения в разработку.

...

На основе анализа природных условий залегания месторождений полезных ископаемых Якутии обоснованы основные группы геоэкологических факторов, влияющие на динамику и степень преобразования экосистем при недропользовании. Формы, масштабы воздействия на природную среду зависят от стадии развития горных работ, вовлеченности отдельных участков месторождения в разработку.

...

09 04 2024 1:34:34

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

08 04 2024 16:15:42

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

07 04 2024 4:12:38

Статья в формате PDF

393 KB...

Статья в формате PDF

393 KB...

04 04 2024 10:34:42

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

02 04 2024 4:36:34

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

01 04 2024 11:57:30

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

31 03 2024 16:32:50

Одной из наиболее актуальных проблем современности является проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Для решения проблемы деффицита воды Прикаспийского региона в 1989 году был построен водовод «Астpaxaнь-Мангышлак», общей протяженностью 1041 км который берет свое начало из протоки Кигач, расположенной в дельте р. Волга. Биотестирование на дафниях в исходной воде и в воде, трaнcпортируемой по водоводу показало, что процент погибших дафний по сравнению с контролем составляет в зимний период 14%, а в весенний – 20%. В летний период процент погибших дафний явлется наиболее выским – 31,8% и к осени этот показатель снижается до 23,8%. Эти значения меньше 50%, то есть в соответствии с п.3.1.5 РД – 118-02-90 тестируемая вода не оказывает острого токсического действия на дафний.

...

Одной из наиболее актуальных проблем современности является проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Для решения проблемы деффицита воды Прикаспийского региона в 1989 году был построен водовод «Астpaxaнь-Мангышлак», общей протяженностью 1041 км который берет свое начало из протоки Кигач, расположенной в дельте р. Волга. Биотестирование на дафниях в исходной воде и в воде, трaнcпортируемой по водоводу показало, что процент погибших дафний по сравнению с контролем составляет в зимний период 14%, а в весенний – 20%. В летний период процент погибших дафний явлется наиболее выским – 31,8% и к осени этот показатель снижается до 23,8%. Эти значения меньше 50%, то есть в соответствии с п.3.1.5 РД – 118-02-90 тестируемая вода не оказывает острого токсического действия на дафний.

...

30 03 2024 23:46:44

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

28 03 2024 18:43:12

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

27 03 2024 4:11:53

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

26 03 2024 4:16:16

Статья в формате PDF

498 KB...

Статья в формате PDF

498 KB...

25 03 2024 1:22:32

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

24 03 2024 4:47:23

Статья в формате PDF

152 KB...

Статья в формате PDF

152 KB...

23 03 2024 3:44:21

Депо-моделирование описывает круговые процессы в метаболизме, качели депо-пулов, обратные связи между ними, связь воспаления и энергетики в организме, медленные ритмы в метаболизме. Сравнительное изучение противодействия дегенеративным процессам в консервативном и восстановительном лечении показывает, что формирование медленных ритмов, при которых воспаление и дегенеративные процессы идут по менее повреждающему и более оновляющему ткани сценарию, и с повышением энергоэффективности клеток, более успешно происходит при восстановительном, чем при консервативном лечении. Слабые медленные (недели, сезоны) отрицательные и положительные обратные связи отличают метод восстановительного лечения от сильных и быстрых (часы, сутки, 2 недели) при консервативном.

...

Депо-моделирование описывает круговые процессы в метаболизме, качели депо-пулов, обратные связи между ними, связь воспаления и энергетики в организме, медленные ритмы в метаболизме. Сравнительное изучение противодействия дегенеративным процессам в консервативном и восстановительном лечении показывает, что формирование медленных ритмов, при которых воспаление и дегенеративные процессы идут по менее повреждающему и более оновляющему ткани сценарию, и с повышением энергоэффективности клеток, более успешно происходит при восстановительном, чем при консервативном лечении. Слабые медленные (недели, сезоны) отрицательные и положительные обратные связи отличают метод восстановительного лечения от сильных и быстрых (часы, сутки, 2 недели) при консервативном.

...

21 03 2024 12:41:50

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

20 03 2024 4:34:44

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

19 03 2024 19:43:24

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

18 03 2024 20:12:19

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

17 03 2024 15:26:46

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

16 03 2024 4:22:31

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::