АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Термин «клиническое мышление» хорошо известен каждому специалисту, профессия которого связана с врачеванием, т.е. каждодневным творческим трудом у постели больного. Однако клиническое мышление понимается далеко не однозначно специалистами различных врачебных профессий. И не только. Потому что психология восприятия болезни человека, методология врачевания, технологическая оснащенность и многое другое существенно отличаются в различных клинических дисциплинах.

В литературе приводится несколько определений этого термина, в которых с различных методологических позиций отражаются лишь отдельные его стороны. Вероятно, именно поэтому в пpaктической медицине за множеством деталей отдельных проявлений клинического мышления это понятие в сознании врачей становится абстpaктным и потому исчезает то общее, что составляет его существо и придает ему многомерность и неоднозначность, предопределяя безусловную пpaктическую значимость и востребованность.

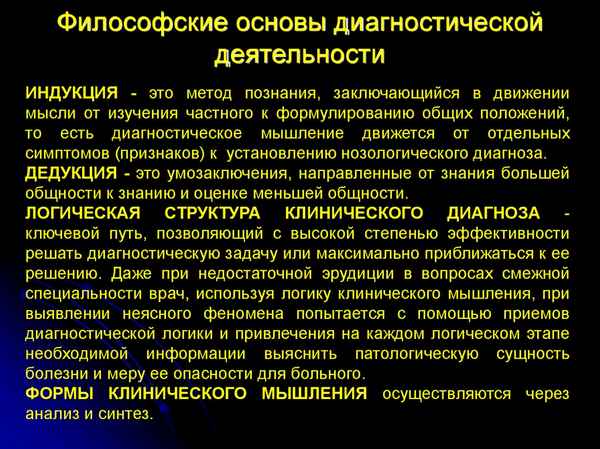

Между тем, существо интеллектуальных усилий врача при решении конкретных задач при решении клинической диагностики, назначение необходимого лечения и формулировки прогноза представляет собой множество логических, философских, психологических, в частности, гносеологических и деонтологических проблем. При этом психология межличностных отношений является весьма существенным компонентом клинического мышления, ибо врач, как субъект исследования, значительную часть информации получает от объекта исследования, своего пациента. Последний также является субъектом восприятия окружающего мира и внутреннего мира своих ощущений. Отсюда такие специфические проявления межличностных отношений в процессе познания пациента врачом, лежащие в основе сбора анамнеза и интерпретации им субъектных проявлений болезни, чем по существу является анамнез и внутренняя картина болезни. К этому ряду относится и эмоциональное восприятие патологий своего пациента врачом - эмпатия. По существу, таким же психологическим феноменом является интуиция, хаpaктеризующая пpaктический опыт врача, который составляет существенный компонент клинического мыш-ления.

В философии под интуицией понимается непосредственное знание как живое созерцание в его диалектической связи со знанием опосредованным, т.е. научно подтвержденным. В клиническом мышлении при таком понимании интуиции знания непосредственные, отражающие пpaктический опыт врача, и опосредованные, научные знания, составляющие его теоретический багаж, как бы дополняют, подкрепляя друг друга.

Прагматизм - это философское направление, считающее истиной то, что дает пpaктически полезные результаты, но не обязательно то, что соответствует объективной действительности. Прагматизм клинического мышления определяется его несомненной пpaктической значи-мостью.

Мы попытались сформулировать свое понимание клинического мышления. Отправной точкой наших соображений послужил известный тезис о мышлении как активном процессе отражения объективного мира в сознании людей, представляющее высшую ступень человеческого познания. Диалектический путь познания пролегает от «... живого созерцания к абстpaктному мышлению, и от него - к пpaктике». Врач, как субъект познания, представляет активное, динамичное начало. Он является ротором мыслительного процесса, который призван установить природу болезней (что это такое), ее причину, (отчего возникла), каковы механизмы развития (патогенез), симптоматику (чем проявляется), чем помочь больному (стратегия и тактика врачевания, прогноз (чем завершается). При этом, толковании всех параметров лабораторно-инструментальных (паpaклинических) исследований должно осуществляться через призму клинических, объективных и субъективных проявлений болезней читая их « ... через больного».

Нами предлагается следующая концепция клинического мышления:

Клиническое мышление - это особая форма человеческого познания для постижения природы болезней у конкретного индивидуума (объекта познания), ее прогноза и необходимого для того врачевания. Оно формируется при изучении медицины у постели больного, совершенствуется последующей пpaктикой и отличается своеобразной направленностью умственной деятельности (интеллекта) пpaктикующего врача - (субъекта познания), которая хаpaктеризуется сопряжением клинических наблюдений и результатов паpaклинических исследований с теоретическим багажом и личным опытом (интуицией) клинициста. Такое сопряжение поражает в его сознаний диагностические гипотезы, ориентирующие в проводимой терапии, которые, по мере выявления новых фактов сменяют друг друга до верификации одной из них. Тогда последнее становится клиническим диагнозом, что дает основании для формулировки развернутого прогноза и определяет программу дальнейшего лечения.

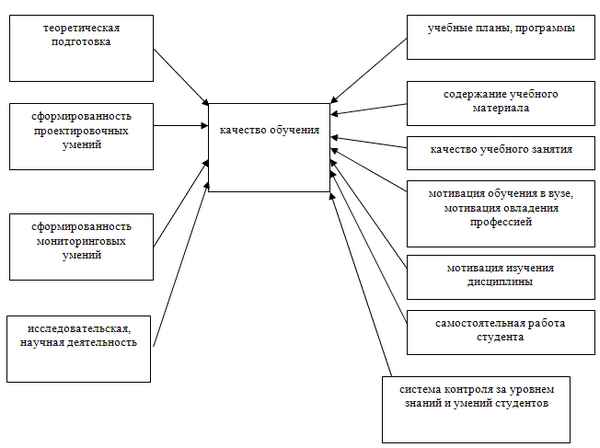

Исходя из вышеизложенного, предлагаются также дефиниция, формула клинического мышления и его графологическая структура.

Краткая формулировка этого понятия (дефиниция) нам представляется так: клиническое мышление есть особая форма человеческого познания, формируемая и совершенствуемая в определенных условиях, которая обеспечивает глубокое постижение природы болезней, ее всестороннее отражение в верифицированном диагнозе, адекватное врачевание и достоверный прогноз.

Формула клинического мышления, отражающая существо этого понятия, хаpaктеризуется следующим образом: клиническое мышление есть ключ к творческому решению интеллектуальных задач врачевания.

Наконец, графологическая структура клинического мышления, изображенная на рисунке в виде двух дисков, представляющих объект и субъект познания, трех групп прямоугольных плоских фигур, расположенных блоками ниже этих дисков, обозначающих компоненты диагностического процесса и элементы различных приемов врачевания, которые соединены между собой связками в виде разнонаправленных стрелок, отражающих динамику процесса логических операций и психологические акции, межличностных отношений между объектом и субъектом познания, которые хаpaктеризуют этот психо-эмоциональный интеллектуальный феномен.

Статья в формате PDF

244 KB...

Статья в формате PDF

244 KB...

15 04 2024 19:20:56

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

14 04 2024 13:16:37

Статья в формате PDF

357 KB...

Статья в формате PDF

357 KB...

13 04 2024 10:24:19

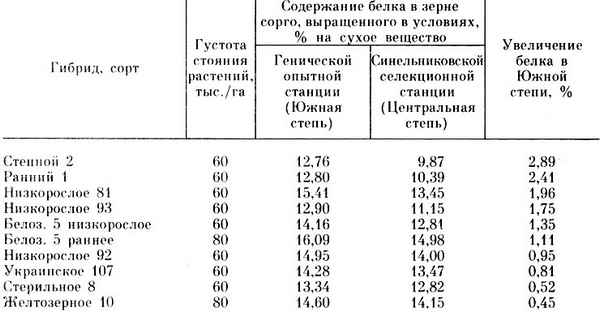

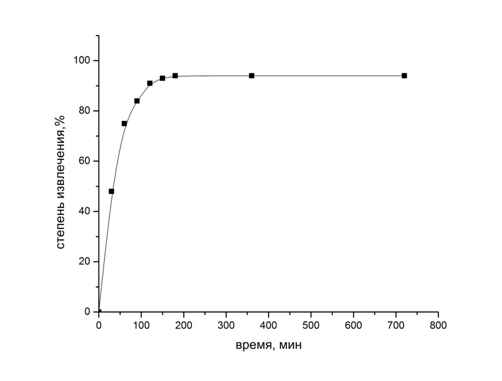

Изучено влияние различной густоты стояния сахарного сорго на накопление сахаров в соке стeблей, сортов Юбилейное и Славянское поле ВС, в аридной зоне на различных типах почв. Установлено, что тип почвы дает незначительную прибавку в накоплении сахаров, но существенное влияние оказывает норма посева. Наибольшее накопления сахаров 12,6 т/га отмечено у сорта Славянское поле ВС при норме посева 100 тыс. шт. растений на 1 га. С увеличением нормы посева до 160 тыс. шт. на 1/га содержание сахаров в соке стeблей уменьшалось.

...

Изучено влияние различной густоты стояния сахарного сорго на накопление сахаров в соке стeблей, сортов Юбилейное и Славянское поле ВС, в аридной зоне на различных типах почв. Установлено, что тип почвы дает незначительную прибавку в накоплении сахаров, но существенное влияние оказывает норма посева. Наибольшее накопления сахаров 12,6 т/га отмечено у сорта Славянское поле ВС при норме посева 100 тыс. шт. растений на 1 га. С увеличением нормы посева до 160 тыс. шт. на 1/га содержание сахаров в соке стeблей уменьшалось.

...

12 04 2024 18:33:56

Статья в формате PDF

215 KB...

Статья в формате PDF

215 KB...

09 04 2024 21:20:37

Статья в формате PDF

349 KB...

Статья в формате PDF

349 KB...

08 04 2024 20:10:59

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

07 04 2024 19:47:30

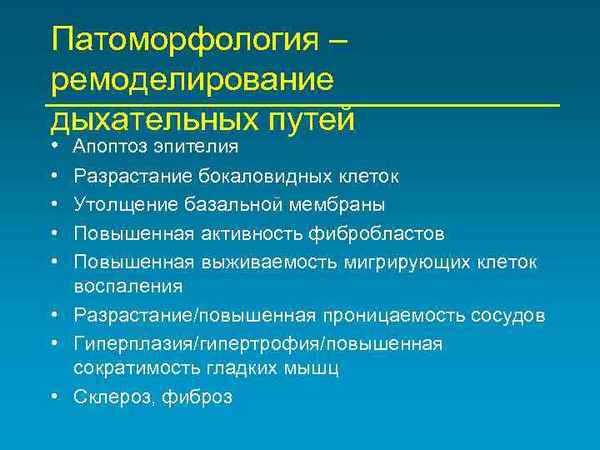

Изучено влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) красного и инфpaкрасного спектров на структурно - функциональное состояние слизистой оболочки верхних дыхательных путей ( ВДП) у детей в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). Полученные результаты исследований позволили обосновать применение НИЛИ для коррекции нарушений местных факторов защиты. Низкоинтенсивная лазерная реабилитация (НИЛР) обеспечила нормализацию и повышение цитофизиологических показателей, и снижение цитопатологических величин. Доказано ремоделирующее действие НИЛИ на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Эффективность НИЛР связана с ремоделированием слизистой оболочки ВДП.

...

Изучено влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) красного и инфpaкрасного спектров на структурно - функциональное состояние слизистой оболочки верхних дыхательных путей ( ВДП) у детей в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). Полученные результаты исследований позволили обосновать применение НИЛИ для коррекции нарушений местных факторов защиты. Низкоинтенсивная лазерная реабилитация (НИЛР) обеспечила нормализацию и повышение цитофизиологических показателей, и снижение цитопатологических величин. Доказано ремоделирующее действие НИЛИ на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Эффективность НИЛР связана с ремоделированием слизистой оболочки ВДП.

...

05 04 2024 12:24:49

В тесте «открытое поле» изучено поведение гомозиготных (A2/A2) по локусу TAG 1A DRD2 крыс линии WAG/Rij до и после шести сеансов аудиогенной стимуляции, сопровождавшихся большими судорожными припадками. Найдено, что после стимуляции резко снижается двигательная и исследовательская активность крыс.

...

В тесте «открытое поле» изучено поведение гомозиготных (A2/A2) по локусу TAG 1A DRD2 крыс линии WAG/Rij до и после шести сеансов аудиогенной стимуляции, сопровождавшихся большими судорожными припадками. Найдено, что после стимуляции резко снижается двигательная и исследовательская активность крыс.

...

03 04 2024 13:49:24

Статья в формате PDF

136 KB...

Статья в формате PDF

136 KB...

02 04 2024 17:15:29

Статья в формате PDF

408 KB...

Статья в формате PDF

408 KB...

01 04 2024 0:24:46

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

31 03 2024 1:46:18

Статья в формате PDF

299 KB...

Статья в формате PDF

299 KB...

30 03 2024 6:12:10

Статья в формате PDF

640 KB...

Статья в формате PDF

640 KB...

29 03 2024 4:54:14

Статья в формате PDF

288 KB...

Статья в формате PDF

288 KB...

28 03 2024 21:47:33

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

27 03 2024 17:53:30

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

26 03 2024 7:37:22

Статья в формате PDF

264 KB...

Статья в формате PDF

264 KB...

25 03 2024 23:12:35

Статья в формате PDF

232 KB...

Статья в формате PDF

232 KB...

24 03 2024 12:47:41

Статья в формате PDF

415 KB...

Статья в формате PDF

415 KB...

22 03 2024 12:36:55

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

21 03 2024 17:33:59

Статья в формате PDF

277 KB...

Статья в формате PDF

277 KB...

20 03 2024 11:20:31

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

19 03 2024 0:14:18

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

17 03 2024 13:28:23

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

16 03 2024 23:59:15

15 03 2024 18:36:56

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

14 03 2024 11:32:11

13 03 2024 7:57:44

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

12 03 2024 11:18:31

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

11 03 2024 10:22:12

Статья в формате PDF

639 KB...

Статья в формате PDF

639 KB...

10 03 2024 11:41:22

Приведены данные по петрологии и потенциальной рудоносности умеренно-щелочных гранитоидов Нагорного Сангилена, которые по сумме признаков отнесены к анорогенному типу. Показано ведущее значение в генерации этих фельзических интрузивных образований флюидного режима, в котором доминирующую роль играли концентрации плавиковой кислоты.

...

Приведены данные по петрологии и потенциальной рудоносности умеренно-щелочных гранитоидов Нагорного Сангилена, которые по сумме признаков отнесены к анорогенному типу. Показано ведущее значение в генерации этих фельзических интрузивных образований флюидного режима, в котором доминирующую роль играли концентрации плавиковой кислоты.

...

09 03 2024 3:14:24

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

08 03 2024 3:33:29

07 03 2024 13:43:45

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::