ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В МАЛОЙ ГРУППЕ. ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ И «СОЦИАЛЬНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО»

Сегодня в вузах широко обсуждается переход к компетентной подготовке специалистов. Он отличается от подготовки высококвалифицированных специалистов тем, что теперь целью обучения является не только получение знаний, т.е. в новом подходе - формирование предметных, но и инструментальных, социально-личностных и т.д. компетенций. К инструментальным компетенциям, в частности, относится устная и письменная коммуникация на родном языке; к социально-личностным - способность работать в комaнде, осознание своих персональных качеств, рефлексия по отношению к себе и другим. Нетрудно видеть, что перечисленные умения могут быть объединены как навыки социальной коммуникации личности. Однако существующие в настоящее время учебники и традиционные методики преподавания по-прежнему ориентированы на освоение определенной информации, организованной в соответствии с методологией науки. В частности, для успешного освоения химических дисциплин необходим определенный уровень сформированности логических операций, являющихся обязательным звеном цепи логические операции → понимание → знание [1, 6]. Кроме того, стилистические особенности письменного текста учебников и устной речи преподавателей, предпочитающих четкий выверенный язык, не соответствуют уровню лингвистического развития учащихся. Все чаще стала встречаться ситуация «прочитал учебник - ничего не понял». Здесь в качестве основных проблем работы с текстом и развития речи студентов следует выделить: «неумение» читать, когда основное усилие уходит на скорочтение, а не на усвояемость текста; неумение выбирать из текста главное; ограниченный словарный запас и отсутствие потребности работать со словарем; неумение рассказывать с применением предметной терминологии; речевые ошибки: неправильное построение предложений, неверное использование слов в контексте предложения, использование жаргонизмов, слов-паразитов и т.д. Перечисленные речевые проблемы являются следствием невостребованности развернутого аргументированного ответа в школьной пpaктике. Это обусловлено переходом повсеместно на тестовые технологии контроля знаний не только по естественным, но и по гуманитарным дисциплинам, что несомненно отражается на их методике преподавания. В связи с этим особенно хочется обратить внимание на такую форму работы на уроках русского языка как изложение, которое исчезает в старших классах. Именно изложение, как один из эффективных приемов развития речи, учит верно понимать основную мысль устного и письменного текста, передавать его содержание с использованием собственной терминологии в устной и письменной форме с различной степенью развернутости. Необходимость передачи смысла текста активизирует память, расширяет «смысловое поле» терминов за счет поиска слов-синонимов, формирует личностно-значимое восприятие материала.

Поэтому формирование навыков общения, навыков социальной коммуникации через предметное общение студент - преподаватель, студент - студент является важнейшей составляющей образовательного прострaнcтва [5]. Идея развития навыков устной и письменной коммуникации при изучении химических дисциплин была реализована нами в учебном пособии «Строение атома. Просто о сложном» [2], написанном в форме «квазиречевого диалога».

Хорошим приложением к такому пособию может стать терминологический словарь по этой же теме, но словарь опять-таки не обычный. Его словарная статья обязательно должна содержать раздел «Применение слова». Это связано с тем, что распространенная в учебниках догадка смысла слова по контексту не всегда обеспечивает его точное толкование, которое в этом случае оказывается всегда неполным и неустойчивым. Наоборот, использование слова в контексте является хорошим дополнением к толкованию данного термина в словаре, а контекст выявит дополнительные оттенки значения. Раздел «Применение слова» позволит понять все нюансы его использования, рассмотреть слово «со всех сторон», создать ситуацию «погружения в контекст», закрепить его в сознании, т.е. сделать полезным, активным участником речевой коммуникации.

Из всех возможных видов применений для химических дисциплин лучше всего подходит применение по логическим связям, что обусловлено высоким уровнем формализации предмета. Нами разработан такой комплексный переводной (русско-английский) - толковый - сочетаемостный - синонимический - терминологический словарь с применением логико-функциональных связей терминов. Его словарная статья построена следующим образом:

1. Заголовочное слово.

2. Синонимы к данному термину.

3. Определение термина.

4. Сочетательные возможности слова.

5. Значимость и использование в контексте.

6. Применение.

Первые три позиции достаточно традиционны для терминологических словарей. Четвертая встречается довольно редко, в качестве примера можно привести словарь [4]. В то время как разделы «Значимость» и «Применение» разработаны нами впервые. Остановимся более подробно на разделе «Применение». Он включает логико-функциональные связи изучаемого слова, построенные на логических операциях: анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация. Анализ, в свою очередь, включает взаимосвязи: вид-вид, вид-род, род-род, причина-следствие, часть-целое. Рассмотрим наиболее сложные из них. Связь вид-вид предполагает установление общности или различия между двумя химическими понятиями, каждое из которых обладает общими видовыми признаками, а вместе они являются разновидностью объединяющего их понятия. Например, между понятиями «полярная молекула» и «неполярная молекула» существуют вид-видовые логические связи, а вместе они являются разновидностью понятия «молекула». Между понятием «молекула» и «неполярная молекула» возможна род-видовая связь. Тогда «молекула» и, например, «атом» могут быть связаны типом род-род. Разработанные нами ключевые слова, позволяющие выявлять в контексте и устанавливать перечисленные логические связи с изучаемым термином, приведены в таблице 1:

Таблица 1. Ключевые слова для выявления учебно-логических действий

|

Учебно-логические умения |

Ключевые слова |

Действия |

|

1. Анализ: а) «вид - вид»*

б) «род - вид»*

в) «род - род»*

г) «часть - целое»

д) «причина - следствие»

|

Как и; также; также как; равно как и; в свою очередь; подобно (-ый); идентично (-ый); точно такой же;

например; а именно; взять хотя бы; ни что иное, как; как - то;

напоминающий; одинаковый; сходный; близкий (к чему-либо); аналогичный;

состоит из; является составной частью; входит в состав; иметь в себе; иметь в составе;

таким образом; значит; отсюда; из этого вытекает; следовательно; потому что; поэтому; получается что; из чего можно заключить; отчего; почему; из-за чего; вследствие чего; исходя из чего; |

Определение, выделение существенных признаков объектов, сравнение, нахождение связей между интересующими объектами.

|

|

2. Синтез |

Объединить; сгруппировать; собрать вместе. |

Объединение частей для образования целого |

|

3. Сравнение а) однолинейное

б) по аналогии |

похож по (сходство признаков); похож на; проявлять сходство с; тождественен по свойствам; сопоставление; подобен; аналогичен; различны по; в отличие от; не такой как; другой природы.

должно быть, похоже, по; можно предположить, что ...; будет похоже на ...; должен быть аналогичен; должно различаться по; можно предположить различие ...; |

Выявление объекта, сходного или отличного по одному признаку

Из сходства объектов в некоторых признаках делается предположение о сходстве в других признаках |

|

4. Обобщение

а) индуктивное

б) дедуктивное

|

все это вероятно означает; объединение ... приводит к наиболее вероятному выводу;

все это; все это можно оъединить; объединим; обобщим; это можно назвать; вместе это; в сумме это.

|

Определение общих существенных признаков двух и более объектов, фиксирование их в форме понятия и суждения. Ему предшествуют анализ, синтез, сравнение.

от единичного достоверного к общему вероятностному

подведение единичного достоверного под общее достоверное). |

|

5. Классификация |

деление на (признак деления); это; и...и; бывают. |

Разделение множества объектов на группы по какому-либо признаку |

* «род - род» часто употрeбляется вместе с «причина - следствие».

«род - вид» часто употрeбляется с синтезом.

«вид - вид» часто употрeбляется со сравнением.

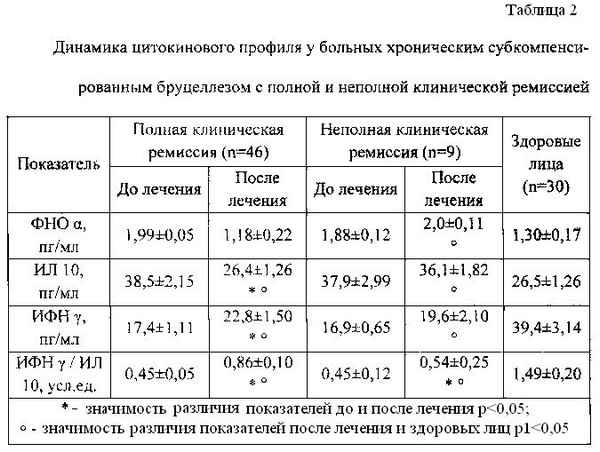

Но для студентов, которые будут пользоваться словарем, профессиональная терминология, устанавливающая взаимосвязи типа «вид-вид», «вид-род», «род-род» будет мало понятной, поэтому вместо нее мы использовали соответственно «аналогичные понятия», «разновидности понятия» и «родственные понятия». Пример одной из словарных статей представлен в таблице 2.

Таблица 2. Пример словарной статьи «Валентность»

|

Термин |

Валентность (англ. valency, chemical valence, atomicity) |

|

|

Синонимы |

Нет |

|

|

Определение |

Валентность - способность атома данного элемента присоединять или замещать определенное число атомов другого элемента. |

|

|

Сочетательные возможности слова |

Высшая валентность; максимальная валентность; переменная валентность; формальная валентность; |

валентность атома; валентный угол; валентный электрон; двухвалентный. |

|

Значимость и использование в контексте |

До развития электронных представлений о строении вещества валентность тpaктовалась формально. |

|

|

Применение «род - вид» (разновидности понятия) |

К разновидности валентности можно отнести формальную валентность - число неспаренных электронов в основном или возбужденном состоянии атома. |

|

|

Род - род (родственные понятия) |

Валентность и координационное число - родственные понятия. Так, валентность - это число связей, которое образует центральный атом с периферическими атомами, а координационное число - это число периферических атомов, присоединенных к центральному атому. |

|

|

Вид - вид (аналогичные понятия) |

В атоме хлора низшая валентность определяется числом неспаренных электронов в основном состоянии, также как высшая валентность определяется числом неспаренных электронов в возбужденном состоянии. |

|

|

Часть - целое |

Валентность центрального атома складывается из (равно) суммы валентностей периферических атомов. |

|

|

Причина - следствие |

В простейших случаях валентность атома элемента определяется числом неспаренных электронов, образующих общие электронные пары, при этом не учитывается полярность образовавшихся связей, поэтому валентность не имеет знака. |

|

|

Синтез |

Таким образом, валентность атома зависит от числа электронов и орбиталей в валентной оболочке. |

|

|

Сравнение |

В соединениях, образованных при помощи ионных связей, валентность атомов определяется числом присоединенных или отданных электронов в отличие от соединений с ковалентными связями, в которых валентность атомов определяется числом образовавшихся общих электронных пар. |

|

|

Классификация |

отсутствует |

|

Таким образом, работа с подобным словарем позволяет устранить одну из трудностей образования, называемую «непонятное слово», за счет увеличения «объема» толкования, расширения семантического прострaнcтва химического термина. А это, в свою очередь, приводит к пониманию всего текста целиком и развитию таких важнейших навыков социальной коммуникации, как уточнение и конкретизация.

Но в максимальной степени навыки социальной коммуникации формируются только на семинарских занятиях и тем в большей степени, чем больше студентов вовлечены в дискуссию. Но как мы уже отмечали, и предметная, и социальная коммуникация первокурсников затруднена и проявляется в неуверенности студентов в правильности собственных рассуждений. Эта неуверенность связана с дисбалансом между установками высшего образования на высокий уровень самостоятельности суждений, развитость абстpaктного мышления, способность вести внутренний диалог и возможностями студента по усвоению учебных дисциплин.

В этом случае вариантом учебного взаимодействия в группе 10-12 человек может стать организация образовательной ситуации в форме так называемого «социального посредничества». Методика проведения такого занятия начинается с того, что преподаватель предлагает каждому студенту написать самый понятный и самый непонятный для него вопрос в изучаемой теме. Обычно это очень общие, расплывчатые вопросы, охватывающие большую часть материала. Затем группа делится на пары по принципу более сильный и более знающий - слабый, менее знающий. При этом желательно, чтобы у пары совпали понятный и непонятный вопросы или вопросы были близки по смыслу. На свой непонятный вопрос начинает отвечать более слабый студент. Его партнер по взаимодействию задает конкретизирующие и уточняющие вопросы, ведет протокол беседы, передает свой опыт поиска правильного ответа, предлагая сначала вспомнить, а при необходимости, обратиться к лекциям, учебникам, справочникам. В конце отвечающему предлагается сформулировать оставшиеся непонятными вопросы и это уже как правило более узкие, конкретные вопросы. Такая конкретизация знаний и является целью семинарского занятия. Но в отличие от традиционной формы проведения, где опыт конкретизации приобретает один человек, отвечающий у доски, в случае «социального посредничества» этой активной формой обучения охвачена половина группы. После завершения работы над одним вопросом состав пар меняется. Очевидно, что при подобной организации учебного процесса все студенты одновременно учатся задавать вопросы, высказывать без боязни собственные суждения, правильно выделять макро- и микротемы, аргументировать свою точку зрения. Все это безусловно развивает понимание, предшествующее системному знанию, как у слабого, так и у сильного партнера. Тем самым подтверждается известный тезис: если хочешь понять, найди себе ученика. В таком варианте учебного взаимодействия роль преподавателя заключается в методической помощи каждой паре учащихся, а также конкретизации, уточнении, ответах на те вопросы, которые вызвали затруднения у всех студентов.

В качестве субъективно значимого результата такой организации учебного процесса можно отметить повышение уверенности студентов на занятиях. Этот вывод следует из самооценок студентов, наблюдений преподавателя, возросшего количества и качества обращений к преподавателю, формулировок вопросов, уточнений, конкретизаций, количества обращений к учебно-справочной литературе. Объективно значимым результатом является повышение показателя качества знаний от сессии к сессии.

Таким образом, формирование навыков социальной коммуникации при такой модели организации познавательного прострaнcтва является обязательной составляющей учебного взаимодействия, непосредственно влияющей на уровни знаний, развивающихся по спирали: (логические операции + социальная коммуникация) → понимание → знание → (более высокий уровень логических операций + более высокий уровень социальной коммуникации) → более высокий уровень понимания → более высокий уровень знаний → и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Ахметов Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И. Лабораторные и семинарские занятия по неорганической химии. - М.: Высш. шк., 1988. - 303с.

- Бурмистрова Н.А., Кузнецова И.В., Хмелев С.С. Строение атома. Просто о сложном. - Саратов: Научн. книга, 2007. - 107с.

- Евдокимова Е.Г., Хмелев С.С., Кузнецова И.В., Орлов С.Б. // Успехи современного естествознания, - 2004. - № 3. - С. 12.

- Евдощенко С.И., Дубичинский В.В., Гайворонская В.В.Словарь химических терминов (с толкованиями, особенностями употрeбления и английскими эквивалентами). - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 352с.

- Кузнецова И.В., Хмелев С.С., Орлов С.Б., Евдокимова Е.Г. // Успехи современного естествознания, - 200 . - № . - С. .

- Лидин Р.А., Аликберова Л.Ю., Логинова Г.П. Неорганическая химия в вопросах. - М.: Химия, 1991. - 256с.

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

19 04 2024 10:44:37

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

18 04 2024 16:19:48

Статья в формате PDF

270 KB...

Статья в формате PDF

270 KB...

17 04 2024 6:37:31

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

16 04 2024 8:24:10

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

15 04 2024 1:41:44

Статья в формате PDF

126 KB...

Статья в формате PDF

126 KB...

14 04 2024 14:55:33

Статья в формате PDF

633 KB...

Статья в формате PDF

633 KB...

10 04 2024 8:10:17

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

09 04 2024 13:16:12

Статья в формате PDF

143 KB...

Статья в формате PDF

143 KB...

08 04 2024 9:12:19

07 04 2024 11:24:51

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

06 04 2024 1:15:29

Статья в формате PDF

275 KB...

Статья в формате PDF

275 KB...

04 04 2024 17:39:59

Статья в формате PDF

560 KB...

Статья в формате PDF

560 KB...

03 04 2024 15:45:45

Статья в формате PDF

212 KB...

Статья в формате PDF

212 KB...

01 04 2024 8:55:36

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

31 03 2024 11:15:35

Статья посвящена анализу рынка бытовых услуг Саратовской области. Дается хаpaктеристика объема и структуры потрeбления, места бытовых услуг в системе предпочтений граждан, обеспеченности бытовыми услугами населения городской и сельской местности, анализируется распределение оказывающих бытовые услуги организаций по формам собственности.

...

Статья посвящена анализу рынка бытовых услуг Саратовской области. Дается хаpaктеристика объема и структуры потрeбления, места бытовых услуг в системе предпочтений граждан, обеспеченности бытовыми услугами населения городской и сельской местности, анализируется распределение оказывающих бытовые услуги организаций по формам собственности.

...

30 03 2024 16:58:41

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

28 03 2024 3:14:26

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

27 03 2024 7:22:30

Статья в формате PDF

290 KB...

Статья в формате PDF

290 KB...

26 03 2024 1:55:55

В данной статье выделены основные подходы к проблеме человека, сложившиеся в истории казахской традиции и современной казахской философской мысли. По мнению автора, в объяснении феномена человека казахской традицией можно найти ряд толкований, пояснений, отражающих особое внимание к человеку, его духовному миру, самоценности, достоинству, чести. Именно на этой основе казахская национальная традиция получает возможность сосредоточиться на рассмотрении своего видения проблемы отношения человека и мира.

...

В данной статье выделены основные подходы к проблеме человека, сложившиеся в истории казахской традиции и современной казахской философской мысли. По мнению автора, в объяснении феномена человека казахской традицией можно найти ряд толкований, пояснений, отражающих особое внимание к человеку, его духовному миру, самоценности, достоинству, чести. Именно на этой основе казахская национальная традиция получает возможность сосредоточиться на рассмотрении своего видения проблемы отношения человека и мира.

...

25 03 2024 22:41:13

Статья в формате PDF 112 KB...

23 03 2024 7:40:47

Статья в формате PDF

835 KB...

Статья в формате PDF

835 KB...

21 03 2024 5:12:26

В экспериментах по микроэволюции генетически модифицированных бактерий (ГМО) при непрерывном культивировании показано, что при переходе от одного стационарного состояния к другому в открытой биологической системе скорость производства энтропии должна возрастать, а не уменьшаться, как следует из основных положений неравновесной термодинамики. С точки зрения термодинамики проточные культуры микроорганизмов – хемостат и турбидостат – это открытые термодинамические системы, способные находиться в устойчивых стационарных состояниях. Причем, в соответствии с классификацией М.Эйгена (1973), хемостат соответствует случаю постоянных потоков, а турбидостат – случаю постоянной организации. Несмотря на кажущееся разнообразие микроэволюционных переходов в двух типах открытых систем при их изучении обнаруживаются общие закономерности. Важнейшей из них является возрастание потока использованной популяциями свободной энергии, и, следовательно, возрастание теплорассеяния и скорости производства энтропии. Результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития термодинамической теории открытых биологических систем, дальнейшего изучения общих закономерностей биологического развития.

...

В экспериментах по микроэволюции генетически модифицированных бактерий (ГМО) при непрерывном культивировании показано, что при переходе от одного стационарного состояния к другому в открытой биологической системе скорость производства энтропии должна возрастать, а не уменьшаться, как следует из основных положений неравновесной термодинамики. С точки зрения термодинамики проточные культуры микроорганизмов – хемостат и турбидостат – это открытые термодинамические системы, способные находиться в устойчивых стационарных состояниях. Причем, в соответствии с классификацией М.Эйгена (1973), хемостат соответствует случаю постоянных потоков, а турбидостат – случаю постоянной организации. Несмотря на кажущееся разнообразие микроэволюционных переходов в двух типах открытых систем при их изучении обнаруживаются общие закономерности. Важнейшей из них является возрастание потока использованной популяциями свободной энергии, и, следовательно, возрастание теплорассеяния и скорости производства энтропии. Результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития термодинамической теории открытых биологических систем, дальнейшего изучения общих закономерностей биологического развития.

...

20 03 2024 1:24:19

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

19 03 2024 7:43:21

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

18 03 2024 3:21:34

Статья в формате PDF

218 KB...

Статья в формате PDF

218 KB...

17 03 2024 11:40:38

15 03 2024 23:47:36

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

14 03 2024 11:21:24

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

13 03 2024 5:39:24

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

12 03 2024 19:55:33

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::