СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА ПРИ ЛАЗЕРНОМ ЛЕГИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗОМ

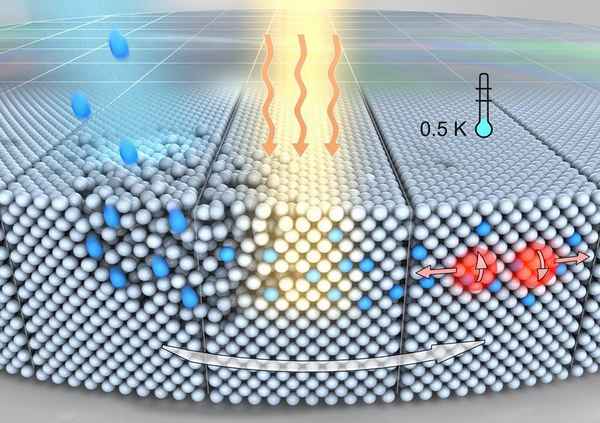

Исследован процесс лазерного легирования поверхности титана железом при мощности излучения 630 Вт и скорости обработки 0,5 и 1,66 мм/c.

Показано, что глубина проникновения железа как легирующего элемента в титановую матрицу при указанных скоростях обработки составляет 10 мкм. Из анализа изменения микротвердости по ширине упрочненной дорожки следует, что при скорости 0,5 мм/c наблюдается различный прирост микротвердости по ширине лазерной дорожки. В периферийной области зоны оплавления твердость достигает 9000-10000 МПа, а в центральной области - 5000-5200 МПа. При скорости 1,66 мм/c по всей ширине дорожки твердость составляет 8900-9100МПа. Повышение микротвердости при большей скорости лазерной обработки вызвано уменьшением объема расплава и увеличением степени насыщения титана легирующим элементом.

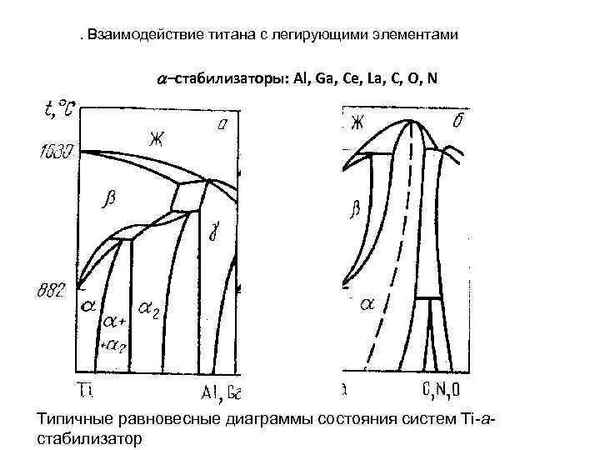

Рентгеноструктурный анализ установил присутствие в поверхностном слое образцов интерметаллидов Ti2Fe и TiFe.Выявлено также присутствие α`- фазы. С увеличением концентрации легирующего элемента при скорости 1,66 мм/c период решетки α`- фазы уменьшается. Кроме того, увеличивается ширина рентгеновской линии, что свидетельствует о повышении плотности дефектов кристаллического строения.

Для каждой из исследованных скоростей лазерной обработки проанализировано строение зоны оплавления поверхности сплава. При скорости 0,5 мм/c центральная область зоны оплавления состоит преимущественно из зерен α-Ti и эвтектоида, который располагается в виде участков размером до 30 мкм. Протяженность зоны термического влияния составляет порядка 50 мкм. При увеличении скорости обработки глубина расплавленной зоны составляет 45-50 мкм. Наблюдается равномерная мелкодисперсная структура квазиэвтектоида. Эвтектика носит глобулярный хаpaктер. Такая структура способствует обеспечению наилучших механических свойств.

17 04 2024 18:19:44

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

16 04 2024 16:55:48

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

15 04 2024 13:42:48

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

14 04 2024 0:47:12

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

12 04 2024 8:39:39

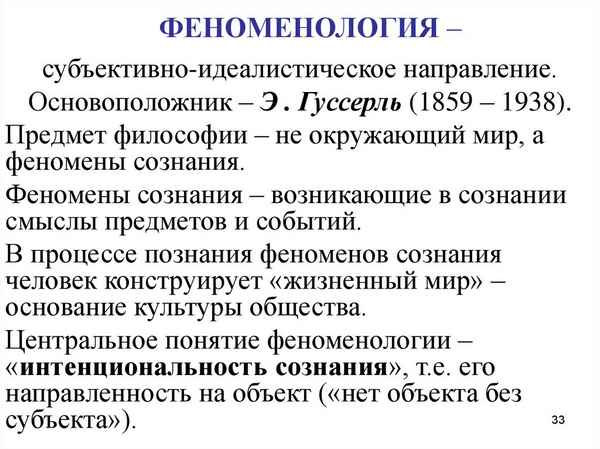

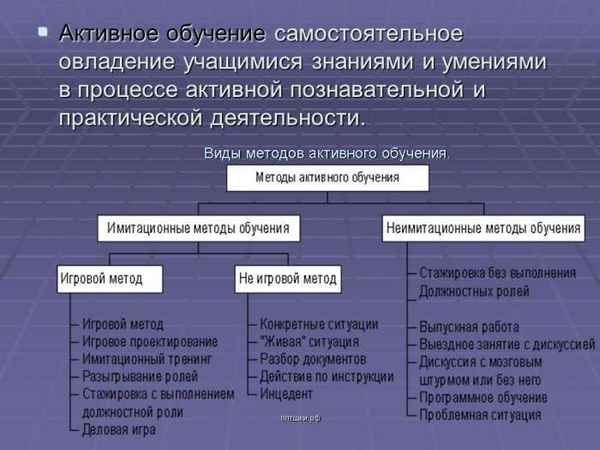

В статье рассматривается особенность сократовского диалога в контексте идей педагогической антропологии. Методологическим принципом современного педагогического знания является антропологический принцип, и в этой связи диалог как универсальная форма общения участников образовательного процесса приобретает особую значимость. Представлены особенности сократического философского диалога, которые объясняют закономерность выстраивания отношений в системе «человек – человек» в ситуации передачи имеющегося опыта.

...

В статье рассматривается особенность сократовского диалога в контексте идей педагогической антропологии. Методологическим принципом современного педагогического знания является антропологический принцип, и в этой связи диалог как универсальная форма общения участников образовательного процесса приобретает особую значимость. Представлены особенности сократического философского диалога, которые объясняют закономерность выстраивания отношений в системе «человек – человек» в ситуации передачи имеющегося опыта.

...

11 04 2024 20:32:45

10 04 2024 21:19:42

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

09 04 2024 23:28:51

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

06 04 2024 23:57:32

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

05 04 2024 0:48:49

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

04 04 2024 16:59:35

Статья в формате PDF

200 KB...

Статья в формате PDF

200 KB...

03 04 2024 7:43:13

Статья в формате PDF

285 KB...

Статья в формате PDF

285 KB...

02 04 2024 6:16:54

Статья в формате PDF

255 KB...

Статья в формате PDF

255 KB...

01 04 2024 13:18:52

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

31 03 2024 13:51:16

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

30 03 2024 20:30:55

Статья в формате PDF

496 KB...

Статья в формате PDF

496 KB...

29 03 2024 16:22:22

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

28 03 2024 6:27:33

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

27 03 2024 1:31:38

Статья в формате PDF

296 KB...

Статья в формате PDF

296 KB...

26 03 2024 9:52:30

Статья в формате PDF

142 KB...

Статья в формате PDF

142 KB...

25 03 2024 17:12:52

Статья в формате PDF

244 KB...

Статья в формате PDF

244 KB...

24 03 2024 6:47:44

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

23 03 2024 6:39:27

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

22 03 2024 6:41:29

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

21 03 2024 6:33:29

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

20 03 2024 22:33:22

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

19 03 2024 16:34:10

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

18 03 2024 17:53:26

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

16 03 2024 1:29:29

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

15 03 2024 16:34:26

Статья в формате PDF

230 KB...

Статья в формате PDF

230 KB...

14 03 2024 0:21:24

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

13 03 2024 17:58:27

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

12 03 2024 21:17:11

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

10 03 2024 12:18:59

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

09 03 2024 11:57:54

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::