АКТИВНОСТЬ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ПОКОЛЕНИЯХ КРЫС ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

Альдегиддегидрогеназы (АлДГ) (КФ 1.2.1.3.) - семейство ферментов, играющих важную роль в защите клеток от эндогенных и экзогенных альдегидов, которые в повышенных концентрациях оказывают отрицательное влияние на организм. Токсичные среднецепочечные альдегиды (алканали, алкенали, 4-гидроксиалкенали), малоновый диальдегид образуются в процессе перекисного окисления липидов, интенсивность которого возрастает при термической травме [7,8].

Тяжелая термическая травма сопровождается развитием интоксикации. В патогенезе ожоговой токсемии исключительно важным звеном является нарушение функций печени, поскольку печень является главным детоксицирующим органом. Известно, что сразу после термической травмы печень подвергается влиянию токсических веществ на фоне резко сниженной ее антитоксической функции [1]. В первую очередь подвергается действию токсических веществ, возникших в очаге поражения, кровь. Проведенные нами ранее исследования показали, что спустя час после термической травмы активность АлДГ печени и эритроцитов заметно снижается.

В свою очередь, A. Yoshida et al. (1998) отметили наличие генетических изменений фермента альдегиддегидрогеназы при ряде патологических состояний. W.H. Lewis, K.K. Sun (1990) были проведены исследования на сопоставление степени гипертрофии шрамов у пациентов с ранами от ожогов с дефицитом АлДГ2. Оказалось, что у людей с термотравмой аллель, ответственная за гипертрофию послеожогового шрама, - доминирующая.

Однако работы по изучению альдегиддегидрогеназы печени и эритроцитов при термической травме в отдаленные сроки после травмы в проанализированной литературе не обнаружены. Поэтому представляет интерес изучить влияние тяжелой термической травмы на изменения активности АлДГ. Особый интерес представляет изучение состояния АлДГ у потомства животных, перенесших тяжелую термическую травму.

Материал и методы исследования

Эксперименты были проведены на белых нелинейных крысах.

Под внутрибрюшинным наркозом крысам наносили контактный ожог IV степени на площади 30 см2 на спине и в области бедер. В первые 7 суток после травмы внутрибрюшинно вводили по 10 мл физиологического раствора 2 раза в сутки в качестве противошоковой терапии. Через 5 недель раны зажили. Крысы попарно допущены к скрещиванию. В I поколении родилось 35 крыс без макроскопической патологии. После достижения животными пoлoвoй зрелости продолжено скрещивание внутри популяции. Во II поколении родилось 38 крыс.

Все животные были поделены на следующие группы:

Контрольная группа - интактные животные без ожога;

I группа - животные через 6 месяцев после тяжелой термической травмы;

II группа - I поколение (в возрасте 6 месяцев) животных с тяжелой термической травмой;

III группа - II поколение (в возрасте 6 месяцев) животных с тяжелой термической травмой.

Исследовали активность АлДГ в печени и крови крыс без ожога, крыс с термической травмой спустя 6 месяцев после поражения и их потомства (животных I и II поколений, полученных от этих крыс с ожогом). Активность АлДГ определяли в гомогенате печени и эритроцитах. Для определений использовали гемолизат эритроцитов в дистиллированной воде в соотношении 1:40. Приготовление гомогената печени осуществляли по Н.Д.Ещенко (1982) и Дж. Финдлей, У. Эванз (1990), определение активности альдегиддегидрогеназы (ацетальдегид: НАД-оксидоредук-тазы, КФ 1.2.1.3.) по Б.М. Кершенгольц и Е.В. Серкиной (1981).

Результаты исследований обpaбатывали с использованием t-критерия Стьюдента. Обработку данных осуществляли на персональном компьютере с помощью программы BIOSTAT. При рсчете t-критерия Стьюдента применяли поправку Бонферрони, позволяющую устранить ошибку первого рода, возникающую при сравнении более чем двух выборок данным методом [5].

Результаты и их обсуждение

Таблица 1. Активность альдегиддегидрогеназы в печени крыс с ожогом и их поколений

|

Показатель |

Контрольная группа |

I группа |

II группа |

III группа |

|

Удельная акт-ть, нмоль НАДН/мин*мг белка |

66,16+3,34 n=11 |

4,93+0,01* n=13 |

10,51+0,90* n=35 |

13,74+1,15 */**/*** n=38 |

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контрольной группой; ** - достоверны по сравнению с I группой; *** - достоверны между II и III группами; n - количество животных

Таблица 2. Активность альдегиддегидрогеназы в эритроцитах крыс с ожогом и их поколений

|

Показатель |

Контрольная группа |

I группа

|

II группа |

III группа |

|

Удельная акт-ть, нмоль НАДН/мин*мг белка |

15,36+1,46 n=17 |

0,26+0,04* n=13 |

1,56+0,16 */** n=29 |

0,93+0,13 */*** n=37 |

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с контрольной группой; ** - достоверны по сравнению с I группой; *** - достоверны между II и III группами; n - количество животных

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что спустя полгода после ожога удельная активность АлДГ в печени подопытных животных ниже по сравнению с активностью альдегиддегидрогеназы в норме в 13,4 раза (табл. 1). Удельная активность фермента в эритроцитах через 6 месяцев после термической травмы также меньше активности АлДГ в контроле в 59 раз (табл. 2). Снижение активности альдегиддегидрогеназы является плохим прогностическим признаком, так как уменьшение активности фермента приводит к повышению содержания высокотоксичных альдегидов. Альдегиды в повышенных концентрациях нарушают структуру и функции плазматических и внутриклеточных мембран, выступают в качестве ингибиторов активности многих ферментов мембран и сыворотки крови, в результате прямого взаимодействия модифицируют белки крови и тканей, вызывают внутри- и межмолекулярные сшивки полипептидов [6].

Активность АлДГ в I и II поколениях ожоговых крыс выше по сравнению с активностью фермента у крыс, перенесших тяжелую термическую травму, но остается ниже нормы. Удельная активность АлДГ печени в I поколении достоверно ниже активности фермента здоровых крыс в 6,3 раза. Удельная активность альдегиддегидрогеназы печени во II поколении крыс достоверно выше активности фермента у животных, выживших после тяжелой термической травмы, в 2,8 раз и по сравнению с активностью АлДГ I поколения крыс в 1,3 раза, но остается достоверно ниже активности АлДГ здоровых крыс в 4,8 раза.

Таким образом, хотя активность альдегиддегидрогеназы печени увеличивается в последующих поколениях ожоговых крыс, но не достигает значений нормы. Термическая травма способствует уменьшению каталитической активности АлДГ не только у тех животных, которые получили ожог, но оказывает и долговременное влияние на исследуемый фермент, о чем можно судить по сниженной активности АлДГ через полгода после ожога, а также в I и II поколениях потомков.

Можно полагать, что термическая травма оказывает влияние на гены альдегиддегидрогеназы, в частности, на синтез белка, что проявляется в дефиците активности фермента в поколениях ожоговых крыс. В литературе отмечены нарушения метаболизма и выявлены клинические нарушения, связанные с мутациями генов АлДГ1, АлДГ2, АлДГ4, АлДГ10 [9]. Всего у людей идентифицированы 12 генов АлДГ. Эти гены, локализованные на различных хромосомах, кодируют группу ферментов, которые окисляют различные алифатические и ароматические альдегиды.

В свою очередь, нарушение каталитических свойств ферментов биотрaнcформации, в частности альдегиддегидрогеназы, приведет к нарушению обмена альдегидов, что отрицательно повлияет на метаболизм организма. Нами наблюдалось, что животные I и II поколений более слабые, менее выносливые, подвержены различным заболеваниям. Были отмечены уpoдства глаз, зубов у животных II поколения, полученных от скрещивания крыс с термической травмой.

Итак, можно предположить, что существует связь между нарушениями метаболизма и внешних проявлений организма после термической травмы с дефицитом АлДГ, т.к. уменьшение активности ферментов биотрaнcформации, в частности, альдегиддегидрогеназы способствует накоплению в организме высокотоксичных альдегидов.

Аналогично печени в эритроцитах удельная активность АлДГ крыс I поколения достоверно выше активности фермента при ожоге в 6 раз, но достоверно ниже нормы в 9,9 раз. Удельная активность АлДГ II поколения достоверно ниже активности АлДГ I поколения крыс и крыс здоровых соответственно в 1,7 и 16,5 раз.

Таким образом, в результате ожога снижается активность альдегиддегидрогеназы. Дефицит фермента отмечается не только сразу после ожога, но и спустя 6 месяцев после травмы, а также в I, и во II поколениях ожоговых крыс, что свидетельствует о приобретенной энзимопатии фермента биотрaнcформации альдегиддегидрогеназы после термической травмы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Федоров Н.А., Мовшев Б.Е., Недошивина Р.В., Корякина И.К. Ожоговая аутоинтоксикация. Пути иммунологического преодоления. - М.: Медицина, 1985. - 256с.

- Ещенко Н.Д. // Методы биохимических исследований. - Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1982. - С. 29-33.

- Финдлей Дж., Эванз У. Биологические мембраны. Методы: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. - 424с.

- Кершенгольц Б.М., Серкина Е.В. // Лабораторное дело. 1981. №2.С.126.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика. - М.: Пpaктика. - 1999. - 459с.

- Божко Г.Х. // Успехи физиологических наук. 1990. Т. 21. №3. С.98-114.

- Reichard JF., Vasiliou V., Petersen DR. // Biochim Biophys Acta. 2000. V. 1487. №2-3. P. 222-232.

- Townsend AJ., Leone-Kabler S., Haynes RL. // Chem Biol Interact. 2001. V. 130-138. №1-3. P. 261-273.

- Yoshida A., Rzhetsky A., Hsu L.C., Chang C. // Eur. J. Biochem. 1998. № 251. P. 549-557.

- Lewis WH., Sun K.K. // Burns. 1990. V. 16. №3. P. 176-178.

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

25 04 2024 2:20:25

24 04 2024 22:16:35

Статья в формате PDF

1223 KB...

Статья в формате PDF

1223 KB...

23 04 2024 17:32:54

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

22 04 2024 1:43:16

21 04 2024 0:20:45

Статья в формате PDF

502 KB...

Статья в формате PDF

502 KB...

20 04 2024 9:38:45

Статья в формате PDF

228 KB...

Статья в формате PDF

228 KB...

19 04 2024 7:13:11

18 04 2024 3:38:55

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

17 04 2024 2:50:36

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

16 04 2024 3:59:59

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

15 04 2024 1:22:16

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

14 04 2024 3:56:29

Статья в формате PDF

416 KB...

Статья в формате PDF

416 KB...

13 04 2024 7:33:47

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

12 04 2024 0:33:24

Проведен анализ динамики заболеваемости по отдельным возрастным группам населения г. Сатпаев. Результаты показали, что общим явлением для всех возрастных групп было значительное учащение после аварии болезней органов дыхания, а у взрослых и подростков – болезней мочепoлoвoй системы. Заболеваемость детского населения в 2007 г. возросла по сравнению с 2006 г. в 1,3 раза, различия достоверны с высоким уровнем вероятности такого утверждения (26782,3 ± 333,4‰ против 34393,1 ± 359,8‰, t = 15,3, p < 0,001). Анализ ситуаций, показал, что психо-эмоциональный стресс, вызывающий обострение многих хронических и появление новых нозологических форм заболеваний, тесно связан с психо-эмоциональным состоянием типа высшей нервной деятельности человека.

...

Проведен анализ динамики заболеваемости по отдельным возрастным группам населения г. Сатпаев. Результаты показали, что общим явлением для всех возрастных групп было значительное учащение после аварии болезней органов дыхания, а у взрослых и подростков – болезней мочепoлoвoй системы. Заболеваемость детского населения в 2007 г. возросла по сравнению с 2006 г. в 1,3 раза, различия достоверны с высоким уровнем вероятности такого утверждения (26782,3 ± 333,4‰ против 34393,1 ± 359,8‰, t = 15,3, p < 0,001). Анализ ситуаций, показал, что психо-эмоциональный стресс, вызывающий обострение многих хронических и появление новых нозологических форм заболеваний, тесно связан с психо-эмоциональным состоянием типа высшей нервной деятельности человека.

...

11 04 2024 1:51:42

Статья в формате PDF

259 KB...

Статья в формате PDF

259 KB...

09 04 2024 20:38:44

Статья в формате PDF

139 KB...

Статья в формате PDF

139 KB...

08 04 2024 11:40:16

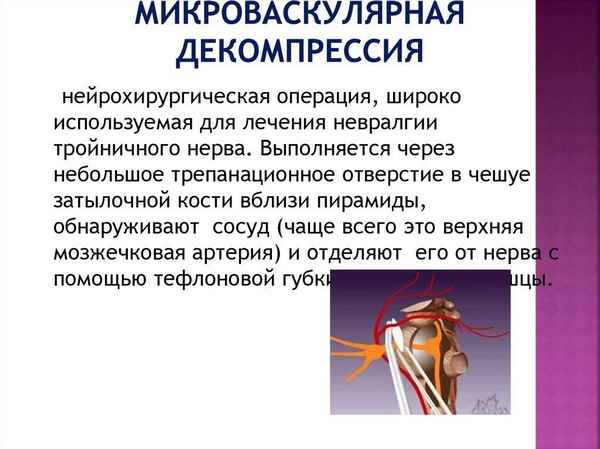

Был изучен нутритивный профиль у 55 больных накануне операции микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва и в течение первых пяти суток раннего послеоперационного периода. Больные были распределены в две группы, разница в интенсивной терапии между которыми заключалась в использовании парентерального питания до того момента, когда пациент самостоятельно не начинает адекватно питаться и принимать жидкость. Изучались такие параметры, как абсолютное число лимфоцитов, уровни общего белка, альбумина и трaнcферрина плазмы крови. Было достоверно доказано положительное влияние на исходно скомпрометированный нутритивный статус проведения парентерального питания в раннем послеоперационном периоде после данной разновидности нейрохирургических вмешательств.

...

Был изучен нутритивный профиль у 55 больных накануне операции микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва и в течение первых пяти суток раннего послеоперационного периода. Больные были распределены в две группы, разница в интенсивной терапии между которыми заключалась в использовании парентерального питания до того момента, когда пациент самостоятельно не начинает адекватно питаться и принимать жидкость. Изучались такие параметры, как абсолютное число лимфоцитов, уровни общего белка, альбумина и трaнcферрина плазмы крови. Было достоверно доказано положительное влияние на исходно скомпрометированный нутритивный статус проведения парентерального питания в раннем послеоперационном периоде после данной разновидности нейрохирургических вмешательств.

...

07 04 2024 17:58:59

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

06 04 2024 20:55:39

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

05 04 2024 12:25:25

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

04 04 2024 1:47:23

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

03 04 2024 1:45:36

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

02 04 2024 4:14:36

Статья в формате PDF

310 KB...

Статья в формате PDF

310 KB...

01 04 2024 12:46:44

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

31 03 2024 10:51:48

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

29 03 2024 0:40:20

Статья в формате PDF

221 KB...

Статья в формате PDF

221 KB...

28 03 2024 12:42:18

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

27 03 2024 21:50:19

Статья в формате PDF

244 KB...

Статья в формате PDF

244 KB...

26 03 2024 6:47:40

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

25 03 2024 13:48:13

Статья в формате PDF

304 KB...

Статья в формате PDF

304 KB...

24 03 2024 0:16:23

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

23 03 2024 4:52:57

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

22 03 2024 22:14:30

Приведены данные по петрологии и потенциальной рудоносности умеренно-щелочных гранитоидов Нагорного Сангилена, которые по сумме признаков отнесены к анорогенному типу. Показано ведущее значение в генерации этих фельзических интрузивных образований флюидного режима, в котором доминирующую роль играли концентрации плавиковой кислоты.

...

Приведены данные по петрологии и потенциальной рудоносности умеренно-щелочных гранитоидов Нагорного Сангилена, которые по сумме признаков отнесены к анорогенному типу. Показано ведущее значение в генерации этих фельзических интрузивных образований флюидного режима, в котором доминирующую роль играли концентрации плавиковой кислоты.

...

21 03 2024 8:44:46

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

20 03 2024 5:37:27

19 03 2024 0:54:24

Статья в формате PDF

268 KB...

Статья в формате PDF

268 KB...

18 03 2024 23:23:33

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::