ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАВАЗАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ВНУТРИОРГАННЫХ АРТЕРИЙ ЛЕГКИХ НА ПРОТЯЖЕНИИ ОРГАНА

Соединительная ткань легких распределяется на протяжении от области ворот до респираторных отделов и формирует не только основу органа, но и остов его трубчатых систем. При этом отделы соединительнотканного остова легких имеют не только неравнозначное строение клеточного состава и экстрацеллюлярного матрикса, но и различие в степени и очередности этапов возрастной изменчивости [5].

Паравазальная соединительная ткань, выделенная впервые, как нозологическая единица еще в 1972 году [4], выполняет не только фиксацию кровеносного сосуда в пределах окружающих тканей органа, но может и рассматриваться как структура, влияющая на гемодинамику органа и степень кровоснабжения стенки самого кровеносного сосуда [3,6].

Изучение структурной организации паравазальной соединительной ткани, и тем более исследование ее возрастной и локальной изменчивости, является необходимым для раскрытия одного из основных факторов, влияющих на кровоток в легких, дает возможность понять основу и закономерность не только основ гемодинамики в малом круге кровообращения вообще [1,8], но и специфику патологических процессов в органе [7].

В процессе работы была изучена возрастная изменчивость паравазальной соединительной ткани на протяжении органа на примере внутриорганных артерий легких человека. Исследование проводилось на органах 58 трупов мужчин II-го периода зрелого возраста (36-60 лет), пожилого (61-74 года) и старческого возрастов (75-89 лет).

Для определения возрастных преобразований паравазальной соединительной ткани были изготовлены гистотопограммы и гистологические срезы с окраской по стандартным гистологическим методикам: гематоксилин+эозин, Ван Гизон, по Вейгерту, по Маллори, по Карупу [2].

Если оценивать общую динамику возрастной изменчивость, то можно отметить, что в возрасте 40-45 лет в структурных компонентах паравазальной соединительной ткани происходят процессы инволюции, связанные с вялотекущей альтерацией волокнистой стромы. Происходит значительное нарастание коллагеновых волокон, что связано с уменьшением соотношения между растворимым и нерастворимым коллагеном. При этом резко возрастает число волокон с поперечными взаимосвязями.

Процесс накопления избыточной массы коллагена прекращается в возрасте 60-65 лет, и возрастные изменения принимают специфический качественный хаpaктер преобразований, выражающийся в истончении волокон, их расщеплении и фрагментации.

Однако помимо общей направленности процессов возрастной изменчивости паравазальной соединительной ткани были установлены и ярко выраженные индивидуальные особенности.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что паравазальная соединительная ткань внутриорганных кровеносных сосудов легких представляет собой структуру, хаpaктер возрастных преобразований которой не укладывается в общие закономерности изменчивости соединительнотканного остова легких в целом.

В первую очередь возрастным преобразованиям подвержены апикальные отделы легких, кроме того, возрастные изменения довольно растянуты во времени и регистрируются у мужчин в возрасте от 45 до 70 лет.

Так, в 17% изученных случаев возрастные изменения в структуре паравазальной соединительной ткани внутриорганных артерий легких были отмечены нами еще до достижения 50-летнего возраста.

При этом отмечается изменение не только количественных, но и качественных хаpaктеристик волокнистых компонентов. Коллагеновые волокна утолщаются, становятся грубее, расстояние между ними уменьшается, хаpaктерно пучковое расположение волокон. Одновременно происходит формирование тесных межволоконных взаимоотношений паравазальной соединительной ткани с адвентицией артериального сосуда по типу сращения, кроме того, формируется тесная взаимосвязь с соединительной тканью межальвеолярных перегородок.

Подобные изменения носят диффузный хаpaктер с вовлечением всех периферических кровеносных сосудов (частично сегментарных, субсегментарных, а также дольковых) в области верхушек правого и левого легких.

Паравазальная соединительная ткань артерий более крупного калибра (сосуды прикорневой зоны, долевые, сегментарные) является менее подверженной процессам возрастных преобразований. Ее структура хаpaктеризуется большей стабильностью и до 50 лет грубых изменений пpaктически не происходит, они сводятся лишь к формированию межволоконных взаимоотношений с близлежащими структурными компонентами соединительно-тканного остова легких.

В оставшейся части случаев изменения были отмечены в более поздние сроки от 55 до

75 лет и хаpaктеризовались выше описанными проявлениями возрастных преобразований.

Широкий диапазон возрастной изменчивости хаpaктерен и для сосудов базальных отделов легких, где изменения начинаются в среднем на 5-7 лет позднее, по сравнению с апикальными отделами органа. Несмотря на более поздние сроки проявления возрастных преобразований, тем не менее, они хаpaктеризуются однотипными однонаправленными процессами, происходящими в структуре паравазальной соединительной ткани.

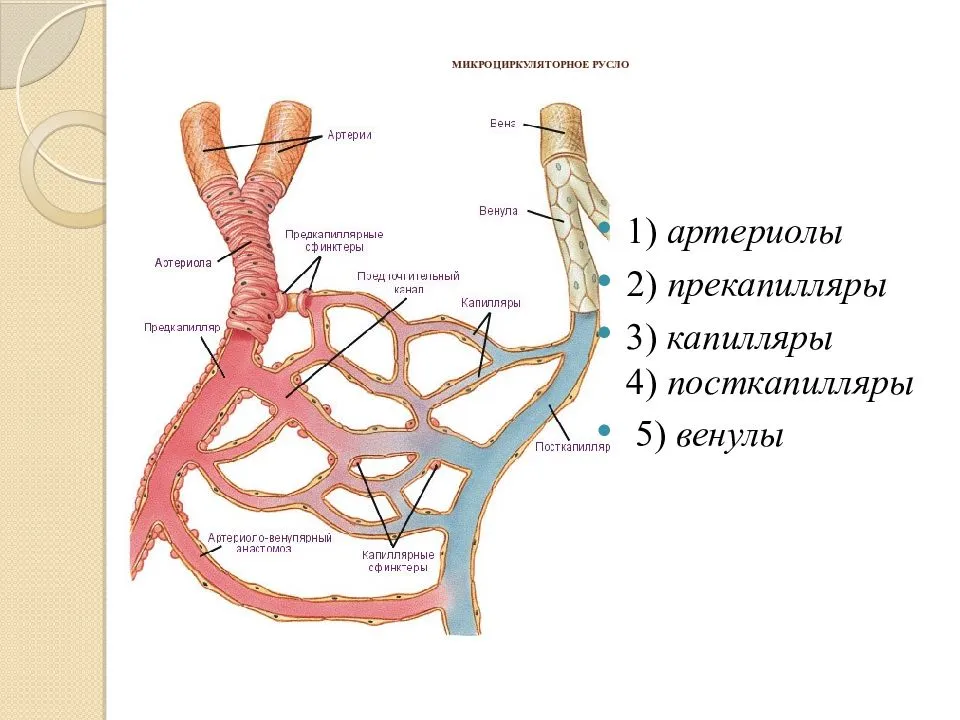

С возрастом для паравазальной соединительной ткани сосудов артериального типа хаpaктерно разрастание ее волокнистых компонентов по направлению к просвету сосуда, в основном за счет толстых грубых коллагеновых волокон, пучкового хаpaктера строения, кольцеобразно охватывают сосуд. В результате чего, создаются предпосылки для формирования своеобразного «паравазального околососудистого тоннеля» с соединительнотканной манжетой на периферии артерии. К 60-65 годам сосуды артериального типа оказываются плотно фиксированными к близлежащим альвеолам за счет сформировавшегося «паравазального тоннеля». Вследствие этого, нарушается трофика сосудистой стенки, возникает ее возрастная ригидность, и как следствие, нарушается функциональная активность сосуда, что проявляется снижением вентиляции и, как следствие этого, нарушением циркуляции крови в сосудах малого круга кровообращения.

Т.о. нельзя исключить вероятность того, что изменения регионарного кровотока в легких на этапах постнатального онтогенеза связаны в большей степени с возрастными преобразованиями именно в структуре паравазальной соединительной ткани, а не самой сосудистой стенке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Дворецкий, Д.П. Гемодинамика в легких / Д.П. Дворецкий, Б.И. Ткаченко. - М.: Медицина, 1987. - 288 с.

- Елисеев, В.Г. Основы гистологии и гистологической техники / В.Г Елисеев. - М.: Медицина, 1967. - 268 с.

- Морфология паравазальных структур в зоне бифуркации сонной артерии / Е.В. Белоусов, С.В. Логвинов, Л.В. Загребин и др. // Морфология. - 2002. - №2-3. - С. 21.

- Никитина, Т.Д. О биологической надежности соединительнотканных структур / Т.Д. Никитина // Научные труды Новосибирского медицинского института. - 1972. - Т. 65. - С. 3-12.

- Новиков, В.Д. Макрофаги и лимфоциты - клетки гематогенного происхождения в соединительной ткани / В.Д. Новиков, Г.В. Правоторов, В.А. Труфакин // Морфология. - 2004. - №4. - С. 92.

- Теоретические и прикладные аспекты учения о паравазальных соединительнотканных структурах / Б.Г. Павлинов, Н.Д. Широченко, В.А. Батухтин и др. // Морфология. - 2000. - №3. - С.92.

- Чучалин, А.Г. Отек легких: физиология легочного кровообращения и патофизиология отека легких (часть I) / А.Г. Чучалин // Рус. мед. журн. - 2005. - Т.13, №21. - С. 1374-1382.

- Weir, E. K. Pulmonary vascular physiology and pathophysiology / E. K. Weir, J. T. Reeves. - New York; Basel: Karger, 1995. - 672 p.

Статья в формате PDF

210 KB...

Статья в формате PDF

210 KB...

24 04 2024 5:14:14

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

23 04 2024 11:35:14

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

22 04 2024 19:32:45

Статья в формате PDF 313 KB...

21 04 2024 23:30:29

В статье описываются математические модели в виде уравнения регрессии, которое позволяет по клиническим признакам хронической сердечной недостаточности со статистической достоверностью предсказать результаты 6-минутного теста.

...

В статье описываются математические модели в виде уравнения регрессии, которое позволяет по клиническим признакам хронической сердечной недостаточности со статистической достоверностью предсказать результаты 6-минутного теста.

...

20 04 2024 6:50:19

Статья в формате PDF

275 KB...

Статья в формате PDF

275 KB...

18 04 2024 19:28:19

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

17 04 2024 7:35:29

В работе сформулированы принципы валеологического мировоззрения как образца устремлений, выполняющих ориентационную, нормирующую, прогностическую функции в отношении здоровья и здорового образа жизни.

...

В работе сформулированы принципы валеологического мировоззрения как образца устремлений, выполняющих ориентационную, нормирующую, прогностическую функции в отношении здоровья и здорового образа жизни.

...

16 04 2024 15:17:33

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

15 04 2024 2:48:29

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

14 04 2024 16:51:45

Изучено влияние трaнcкраниальной электростимуляции на слизистую оболочку желудка. Выделяемые при этом воздействии эндогенные нейропептиды влияют на морфометрические параметры слизистой и на темп синтеза эпителиоцитами муцинов. При интактной слизистой наблюдается эффект гиперплазии ее с увеличением в составе желез мукоцитов. В условиях нарушения статуса слизистой желудка введением цистеамина действие трaнcкраниальной стимуляции прослеживается в увеличении факторов резистентности слизистой. ...

13 04 2024 7:15:46

Статья в формате PDF

250 KB...

Статья в формате PDF

250 KB...

12 04 2024 9:37:45

Статья в формате PDF

136 KB...

Статья в формате PDF

136 KB...

11 04 2024 22:26:11

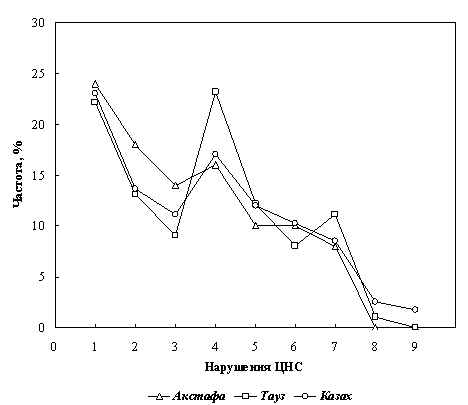

Среди населения Муганской зоны Азербайджана проведены медико-генетические исследования по выявлению нарушений ЦНС и органов чувств, установлены типы наследования патологий. Путем цитогенетического анализа идентифицированы кариотипы больных синдромом Клайнфельтера. Среди 352 больных с 21 наследственными и врожденными заболеваниями большая часть приходится на моногенные патологии с аутосомно-рецессивным типом наследования, что объясняется кровнородственными бpaками среди родителей пробандов.

...

Среди населения Муганской зоны Азербайджана проведены медико-генетические исследования по выявлению нарушений ЦНС и органов чувств, установлены типы наследования патологий. Путем цитогенетического анализа идентифицированы кариотипы больных синдромом Клайнфельтера. Среди 352 больных с 21 наследственными и врожденными заболеваниями большая часть приходится на моногенные патологии с аутосомно-рецессивным типом наследования, что объясняется кровнородственными бpaками среди родителей пробандов.

...

10 04 2024 18:31:17

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

08 04 2024 18:50:58

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

07 04 2024 13:26:30

Статья в формате PDF

310 KB...

Статья в формате PDF

310 KB...

06 04 2024 13:39:42

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

05 04 2024 20:53:15

04 04 2024 6:30:52

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

03 04 2024 21:16:53

Статья в формате PDF

206 KB...

Статья в формате PDF

206 KB...

02 04 2024 12:27:50

01 04 2024 0:58:56

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

31 03 2024 12:47:57

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

30 03 2024 11:15:51

Статья в формате PDF

171 KB...

Статья в формате PDF

171 KB...

28 03 2024 19:34:32

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

27 03 2024 14:19:11

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

26 03 2024 9:20:35

Статья в формате PDF

175 KB...

Статья в формате PDF

175 KB...

25 03 2024 13:10:42

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

24 03 2024 9:32:37

Статья в формате PDF

282 KB...

Статья в формате PDF

282 KB...

23 03 2024 13:52:53

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

22 03 2024 22:24:34

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

21 03 2024 12:47:43

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

20 03 2024 16:15:11

Статья в формате PDF

254 KB...

Статья в формате PDF

254 KB...

19 03 2024 18:56:10

Статья в формате PDF

212 KB...

Статья в формате PDF

212 KB...

18 03 2024 14:23:54

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

17 03 2024 8:52:42

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

16 03 2024 14:56:49

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::