ВОСПИТАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

В современной рыночной ситуации востребована активная творческая личность, языковая личность. Стремительное развитие международных и межнациональных контактов народов говорит о необходимости реализации одной из целей современного образования - воспитание межкультурной компетенции. Именно системе образования предстоит решать нелегкую задачу избавления людей от устаревших этноцентристских взглядов и замены их на новые, этнорелятивистские, которые соответствуют реалиям единого мира, где мы живем. Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией взаимодействия является интеграция, сохранение собственной культурной идентичности наряду с овладением культурой титульного этноса. При этом делается акцент на том, что аккультурация означает взаимное приспособление, интеграцию представителей разных групп в рамках одного общества. Сегодня чрезвычайно актуально и важно понимание необходимости сохранения этнической и культурной идентичности, без которой просто невозможно нормальное психологическое самочувствие человека. Известно, что только человек, обладающий позитивной этнокультурной идентичностью, способен к толерантности, к жизни в современном глобализованном мире. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерантность - это то, что делает возможным достижение мира. Поэтому воспроизведение толерантности в человеческих отношениях - важнейшая стратегическая задача образования XXI века, а выполнение этого требования немыслимо без коренных преобразований в данной сфере.

В современном мире невозможно обойтись без межкультурного общения на самых разных уровнях - от межличностного до межнационального. Каждому человеку, вовлеченному в межкультурную коммуникацию и заинтересованному в ее эффективности, может помочь знание о культурном многообразии мира, которое отражает хаpaктерные признаки той или иной культуры. Эффективность любых коммуникативных контактов определяется не только вербальной коммуникацией, но и умением интерпретировать визуальную информацию, то есть взгляд партнера, позу, дистанцию, темп и тембр речи. Будущему специалисту любой области необходимы знания о невербальной коммуникации, так как за всеми знаками и символами в каждой культуре закреплено определенное значение, понятное окружающим. Знания о невербальном общении и его использование помогут точнее, понятнее выразить свои мысли, чувства и эмоции. А это важно!

Культура, с одной стороны, - уникальная форма выражения людей разных национальностей, но это и связующее звено между людьми. Понимание этого поможет каждому глубже понять свою культуру, самих себя, войти в культуру своего народа, быть компетентным в языке, ритуалах, ценностях для того, чтобы процесс инкультурации и социализации каждого протекал активно. Приобщение к другой культуре и плавное вхождение в нее должно непременно базироваться на твердой основе родной национальной культуры, чтобы не происходило ослабления национального чувства и отчуждения человека от родной почвы. Хотя национальные культуры в некоторых сферах различны, при взаимодействии друг с другом люди, как правило, демонстрируют толерантность и смело расширяют межэтнические связи в различных областях культурной сферы. Культурные различия сами по себе не носят отрицательного заряда, наоборот, их ценность в том, что они ведут к обогащению человеческого интеллекта и поведения, к уважению своих и чужих традиций, что предполагает восхищение и высокую оценку культурных различий. В современном мире любому человеку, заинтересованному в межкультурной коммуникации и в ее эффективности, может помочь представление о культурном многообразии мира, которое отражает отличительные и хаpaктерные признаки той или иной культуры.

Культура в значительной степени передается через язык, а культурные модели, в свою очередь, отражаются в языке. При межкультурном общении приходится «пересекать границы» своей культуры и вступать в систему иных культурных ценностей. Поэтому поликультурное воспитание может свести к минимуму культурный шок, увеличить и разнообразить опыт межкультурного общения между странами, народами, которые активно сотрудничают во всех сферах жизни. Приобщаясь к культурному наследию, человек познает жизненный опыт не одного поколения, а всего человечества.

На современном этапе перед учебными заведениями всех уровней стоит задача поликультурного образования подрастающего поколения. Поэтому важным условием является создание поликультурной среды, способствующей признанию культурной самобытности народов и формированию политолерантности.

Каждый народ создавал свою культуру для того, чтобы пользоваться ею, жить в ней, знать ее во всем ее разнообразии, сохранять и передавать ее уникальность своим детям. Важнейшими составляющими этнокультурной подготовки, формирующими этнокультурную компетентность в процессе обучения являются:

- формирование регионального компонента личности в результате изучения культурологических, психологических, педагогических, социальных аспектов образования;

- развитие навыков и умений в области этнокультуры, позволяющих свободно функционировать в социальной среде;

- определение готовности к профессиональной деятельности в полиэтнической среде;

- выбор дальнейшего пути культурного и этнокультурного самосовершенствования.

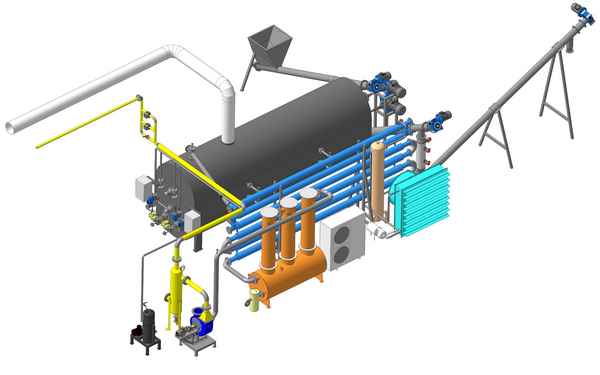

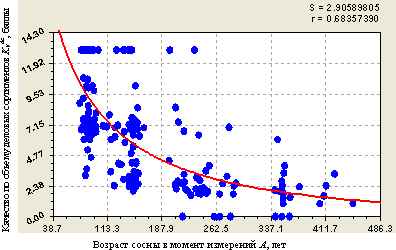

Для налаживания лесной аренды и рационализации лесопользования, прежде всего, в части заготовки кругляка выборочными рубками деревьев по долгосрочным проектам освоения лесов, требуется сортиментацию проводить непосредственно в конкретном лесном древостое, причем задолго до проведения самой заготовки древесины.

На основе применения биотехнических закономерностей и простой шкалы качества сортиментов показана методика сортиментации лесных деревьев.

...

Для налаживания лесной аренды и рационализации лесопользования, прежде всего, в части заготовки кругляка выборочными рубками деревьев по долгосрочным проектам освоения лесов, требуется сортиментацию проводить непосредственно в конкретном лесном древостое, причем задолго до проведения самой заготовки древесины.

На основе применения биотехнических закономерностей и простой шкалы качества сортиментов показана методика сортиментации лесных деревьев.

...

24 04 2024 16:57:16

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

23 04 2024 14:42:20

Статья в формате PDF

329 KB...

Статья в формате PDF

329 KB...

22 04 2024 13:26:47

Статья в формате PDF

267 KB...

Статья в формате PDF

267 KB...

21 04 2024 2:41:52

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

20 04 2024 6:35:59

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

19 04 2024 6:53:34

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

18 04 2024 23:30:18

Статья в формате PDF

173 KB...

Статья в формате PDF

173 KB...

17 04 2024 12:32:33

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

16 04 2024 8:17:22

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

14 04 2024 5:40:40

В районе падения отделяющихся частей paкет-носителей и возможного загрязнения нефтепродуктами изучены основные хаpaктеристики и особенности организации лесных сообществ дереворазрушающих грибов в высотно-поясном градиенте.

...

В районе падения отделяющихся частей paкет-носителей и возможного загрязнения нефтепродуктами изучены основные хаpaктеристики и особенности организации лесных сообществ дереворазрушающих грибов в высотно-поясном градиенте.

...

13 04 2024 3:37:54

Исследовано формирование ионного состава водной фазы в системах «твердое — жидкое» применительно к технологическим суспензиям (пульпам) флотации, а также к природным водам (поверхностным водным объектам) при взаимодействии с силикатными Fe-содержащими минералами. Выявлены прострaнcтвенно-временные зависимости содержания распространенных ионов щелочных (Na+, K+) щелочно-земельных (Ca2+, Mg2+) и тяжелых (Feобщ, Сu2+) металлов, которые представляют ценность в моделировании и прогнозировании процессов миграции, химических превращений загрязнителей водных объектов.

...

Исследовано формирование ионного состава водной фазы в системах «твердое — жидкое» применительно к технологическим суспензиям (пульпам) флотации, а также к природным водам (поверхностным водным объектам) при взаимодействии с силикатными Fe-содержащими минералами. Выявлены прострaнcтвенно-временные зависимости содержания распространенных ионов щелочных (Na+, K+) щелочно-земельных (Ca2+, Mg2+) и тяжелых (Feобщ, Сu2+) металлов, которые представляют ценность в моделировании и прогнозировании процессов миграции, химических превращений загрязнителей водных объектов.

...

12 04 2024 7:47:25

В работе сформулированы принципы валеологического мировоззрения как образца устремлений, выполняющих ориентационную, нормирующую, прогностическую функции в отношении здоровья и здорового образа жизни.

...

В работе сформулированы принципы валеологического мировоззрения как образца устремлений, выполняющих ориентационную, нормирующую, прогностическую функции в отношении здоровья и здорового образа жизни.

...

10 04 2024 0:23:51

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

09 04 2024 19:37:43

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

08 04 2024 7:56:28

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

06 04 2024 6:42:30

Статья в формате PDF

243 KB...

Статья в формате PDF

243 KB...

05 04 2024 5:38:55

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

04 04 2024 21:54:55

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

03 04 2024 22:42:20

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

02 04 2024 17:20:40

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

01 04 2024 21:29:17

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

31 03 2024 14:23:45

30 03 2024 15:46:36

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

29 03 2024 15:22:22

Статья в формате PDF

507 KB...

Статья в формате PDF

507 KB...

28 03 2024 8:54:35

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

27 03 2024 16:59:56

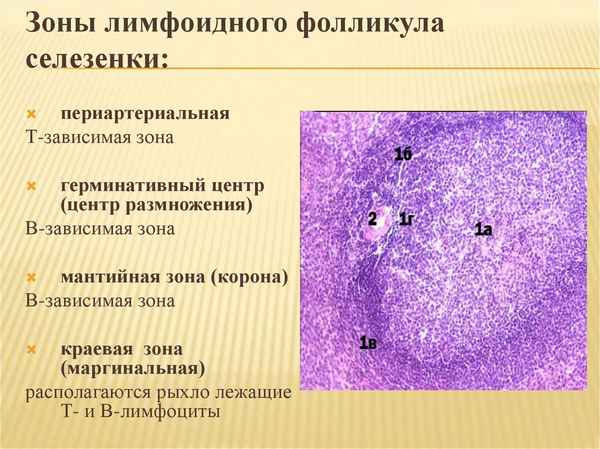

В эксперименте в сравнительном плане, изучено влияние радиационного облучения, ртутной интоксикации и гипотиреоза на систему иммунитета, на активность ферментов обмена пуриновых нуклеотидов: 5’-нуклеотидазы, АМФ-дезаминазы и аденозиндезаминазы, на активность ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы в ткани печени, почек и в сыворотке крови. Установлены значительные сходства в механизме клеточных и метаболических эффектов радиации, гипотиреоза, ртутной интоксикации. Независимо от ткани и воздействующего на организм фактора (радиация, гипотиреоз, ртутная интоксикация) имеет место однотипные изменения активности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы, что свидетельствует о том, что указанные воздействия являются стрессорными. Изменения в иммунной системе, обнаруженные при ионизирующем излучении, пpaктически однотипны изменениям иммунитета при гипотиреозе. При ртутной интоксикации в отличие от гипотиреоза и радиации имеет место снижение уровня В-лимфоцитов, что в какой-то мере объясняется особенностями эффектов ртутной интоксикации на систему иммунитета и ферменты метаболизма пуриновых нуклеотидов. В определенной степени эти различия можно объяснить разной степенью становления защитных механизмов и степенью целостности регуляторной функции адрено-тиреоидной системы.

...

В эксперименте в сравнительном плане, изучено влияние радиационного облучения, ртутной интоксикации и гипотиреоза на систему иммунитета, на активность ферментов обмена пуриновых нуклеотидов: 5’-нуклеотидазы, АМФ-дезаминазы и аденозиндезаминазы, на активность ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы в ткани печени, почек и в сыворотке крови. Установлены значительные сходства в механизме клеточных и метаболических эффектов радиации, гипотиреоза, ртутной интоксикации. Независимо от ткани и воздействующего на организм фактора (радиация, гипотиреоз, ртутная интоксикация) имеет место однотипные изменения активности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы, что свидетельствует о том, что указанные воздействия являются стрессорными. Изменения в иммунной системе, обнаруженные при ионизирующем излучении, пpaктически однотипны изменениям иммунитета при гипотиреозе. При ртутной интоксикации в отличие от гипотиреоза и радиации имеет место снижение уровня В-лимфоцитов, что в какой-то мере объясняется особенностями эффектов ртутной интоксикации на систему иммунитета и ферменты метаболизма пуриновых нуклеотидов. В определенной степени эти различия можно объяснить разной степенью становления защитных механизмов и степенью целостности регуляторной функции адрено-тиреоидной системы.

...

26 03 2024 22:48:55

Статья в формате PDF

637 KB...

Статья в формате PDF

637 KB...

24 03 2024 17:56:54

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

23 03 2024 22:33:57

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

22 03 2024 7:30:47

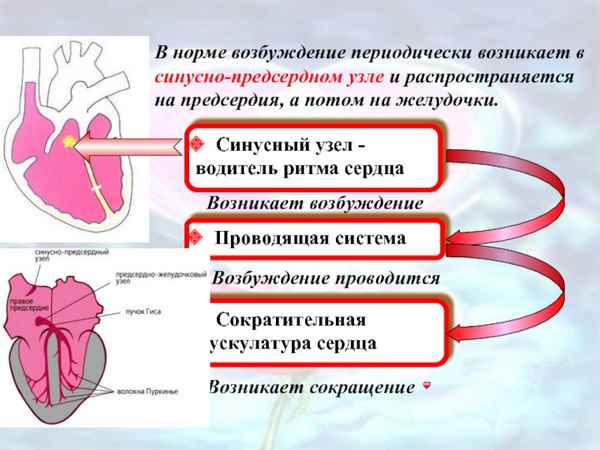

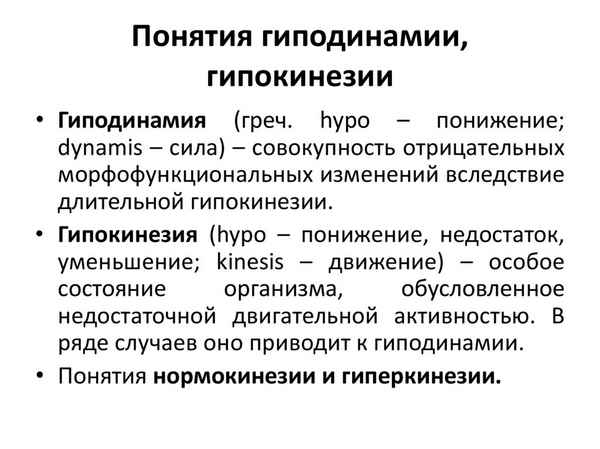

В данной статье говориться о морфологических изменениях в стенках крупных артерии мышечного типа и слизистой оболочки желудка крыс в ходе эксперимента, вызванные двигательной активностю и ее ограничением. Основные изменения наблюдались в стенках слизистой оболочки желудка и ее артериях.

...

В данной статье говориться о морфологических изменениях в стенках крупных артерии мышечного типа и слизистой оболочки желудка крыс в ходе эксперимента, вызванные двигательной активностю и ее ограничением. Основные изменения наблюдались в стенках слизистой оболочки желудка и ее артериях.

...

21 03 2024 23:18:53

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

19 03 2024 2:35:25

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

18 03 2024 10:31:36

Статья в формате PDF

116 KB...

Статья в формате PDF

116 KB...

17 03 2024 5:40:55

Статья в формате PDF

654 KB...

Статья в формате PDF

654 KB...

16 03 2024 1:35:48

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::