ТЕХНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА БИОТОПЛИВО

В Мурманской области имеются огромные неиспользованные ресурсы биотоплива, но, к сожалению, теплоэнергетические предприятия России имеют слабые традиции использования биотоплива в их производствах. В этой связи, заслуживает внимания первый реализованный в области проект по использованию биотоплива в посёлке Верхнетуломский Кольского района, который был важными демонстрационным проектом, способствующими тому, что в настоящее время в регионе реализуются ещё два. Такой подход способствует увеличению объёмов использования биотоплива в регионе. В котельной поселка Верхнетуломский были установлены три паровых котла типа ДКВР-4/13, которые использовали в качестве топлива привозной мазут. В посёлке имеется лесопильный завод, обладающий большими объёмами древесных отходов производства. За счёт строительства котельной, работающей на биотопливе, произошла замена в потрeблении нефтепродуктов и нашли решение пpaктические проблемы охраны окружающей среды, связанные с размещением и утилизацией древесных отходов.

При реализации проекта было предусмотрено подключение дополнительного оборудования для сжигания древесных отходов по сетевой воде в существующую технологическую схему котельной. При этом был осуществлён вывод в резерв двух котлов и подогревателей сетевой воды. Оборудование для сжигания древесных отходов было приобретено в Швеции.

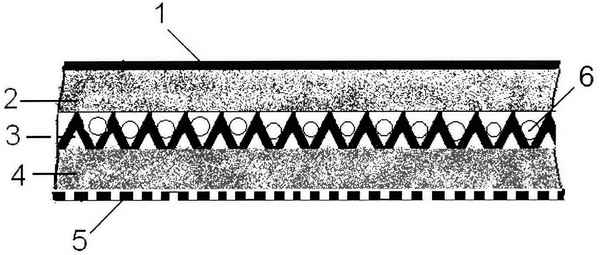

При проектировании котельной, с целью оптимизации структуры системы управления и определения параметров регуляторов, были разработаны математические модели многосвязной системы. Объект управления - водогрейный котёл, является сложным, имеющим шесть контуров управления. Наибольший интерес представляет контур управления производительности котла, функциональная схема которого представлена на рис.1.

Древесные отходы, используемые как топливо, доставляются на котельную автотрaнcпортом и ссыпаются в бункер опилок. На дне бункера находятся толкатели, которые ворошат опилки и продвигают их к шнекам бункера. Привод этих толкателей - гидравлический. Шнеки отбирают необходимое количество топлива и подают его в систему дымоходов для предварительной сушки дымовыми газами. После прохождения топлива по дымоходу производиться его отделение от газов в циклоне и передача на трaнcпортные шнеки. Топливо через дозаторы поступает в камеру сгорания по двум шнекам подачи, которые вращаются постоянно.

Рисунок 1. Функциональная схема САУ производительности котла.

Уровень топлива в камере сгорания держится постоянным посредством разработанных измерителей уровня и контура ситуационного управления дозаторами подачи топлива. Воздух в камеру сгорания подается от двух вентиляторов: первичного - в нижнюю часть и вторичного в верхнюю часть. Регулирование производительности котла производится управлением шиберов вентиляторов. Дымовые газы из камеры сгорания поступают в жаротрубный водогрейный котел. Котел имеет три хода газов и оборудован системой обдува трубок от сажи. На выходе из котла установлен регулятор разряжения в топке. Этот регулятор также распределяет дымовые газы в дымовую трубу и систему сушки топлива. Дымосос установлен на участке дымохода после циклонов. Зола из нижней части камеры сгорания удаляется с помощью скребков с гидроприводом и трёх последовательных шнеков.

Котел оборудован системой аварийной остановки при потере воды в трубопроводе на выходе из котла, системой спринклеров, заливающей водой участки системы сушки при аварийном повышении температуры на этих участках, а также системами автоматического контроля и управления технологическим процессом.

Температура воды на выходе котла измеряется с помощью первичных преобразователей TE. С выхода преобразователей сигналы подаются на вход регулятора TC. При отклонении указанного параметра, с выхода TC поступают сигналы на приводы шиберов вентиляторов.

Автоматическое управление и контроль технологическим процессом осуществляется микропроцессорной системой распределённого управления котельной, которая реализована на модулях серии ADAM-4000. Эти модули предназначены для построения распределенных систем сбора данных и управления, представляют собой компактные и интеллектуальные устройства обработки сигналов датчиков, специально разработанные для применения в промышленности. Наличие встроенных микропроцессоров позволяет им осуществлять нормализацию сигналов, операции аналогового и дискретного ввода/вывода, отображение данных и их передачу (или прием) по интерфейсу RS-485. Все модули имеют гальваническую развязку по цепям питания и интерфейса RS-485, программную установку параметров, комaндный протокол ASCII и сторожевой таймер.

Информация, собираемая об объекте управления, используется, как для решения задач организации управления, так и для её представления оператору на рабочей станции.

Данный проект являлся первым и показал возможности использования в Мурманской области альтернативных и экологически безопасных источников энергии.

Ввод в эксплуатацию данного проекта позволил:

- Снизить расход мазута на 2000 тонн.

- Снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:

- диоксида серы - на 180 т/год,

- золы мазутной - на 1 т/год,

- двуокиси азота - на 4 т/год,

- бенз(а)пирена - на 0,00082 т/год.

Использование биологического топлива, вместо нефтяного, оказывает позитивное влияние на окружающую среду в следующих аспектах:

- решение проблем охраны окружающей среды, связанных с хранением древесных отходов;

- улучшение качества воздуха за счет снижения использования жидкого топлива;

- исключение выбросов парниковых газов СО2, вследствие сжигания жидкого топлива, и СН4 в результате распада органических веществ в хранилищах;

- уменьшение закисления почвы и воды.

Общая стоимость проекта составила 11,4 млн. руб., из них стоимость оборудования - 4,2 млн. руб.; срок окупаемости проекта 4 - 4,5 года.

Опыт эксплуатации котельной показал, что для энергообеспечения многопрофильных сельскохозяйственных производств и предприятий агропромышленного комплекса целесообразна установка котельных, работающих на биологическом топливе.

Статья в формате PDF

219 KB...

Статья в формате PDF

219 KB...

18 04 2024 4:58:56

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

17 04 2024 14:37:45

Статья в формате PDF

315 KB...

Статья в формате PDF

315 KB...

16 04 2024 0:51:36

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

15 04 2024 21:38:45

Статья в формате PDF

304 KB...

Статья в формате PDF

304 KB...

14 04 2024 17:53:23

Статья в формате PDF

161 KB...

Статья в формате PDF

161 KB...

13 04 2024 21:41:16

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

10 04 2024 15:40:52

Статья в формате PDF

298 KB...

Статья в формате PDF

298 KB...

09 04 2024 20:27:41

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

06 04 2024 21:35:46

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

05 04 2024 6:11:29

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

04 04 2024 12:38:49

Статья в формате PDF

170 KB...

Статья в формате PDF

170 KB...

03 04 2024 11:38:36

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

02 04 2024 0:56:11

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

31 03 2024 14:55:26

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

28 03 2024 7:11:43

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

27 03 2024 6:33:37

26 03 2024 8:25:13

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

25 03 2024 2:50:44

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

24 03 2024 0:53:18

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

23 03 2024 20:46:33

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

22 03 2024 22:29:16

21 03 2024 20:20:56

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

20 03 2024 15:32:23

17 03 2024 8:14:46

Статья в формате PDF

260 KB...

Статья в формате PDF

260 KB...

16 03 2024 4:36:55

Статья в формате PDF

393 KB...

Статья в формате PDF

393 KB...

15 03 2024 17:32:37

Статья в формате PDF

350 KB...

Статья в формате PDF

350 KB...

14 03 2024 1:10:52

Статья в формате PDF

317 KB...

Статья в формате PDF

317 KB...

13 03 2024 7:43:21

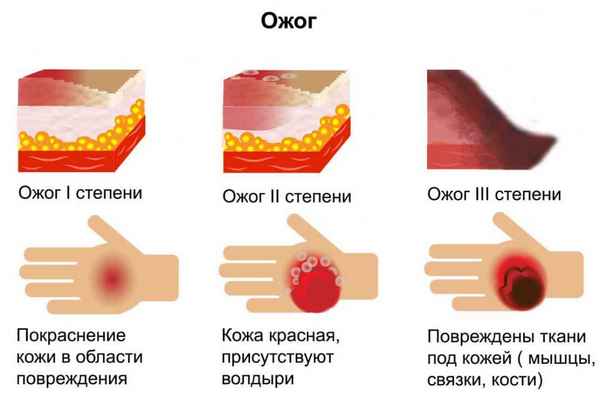

Регенеративная медицина использует различный клеточный материал для замещения клеток поврежденных тканей при различных поражениях, в том числе ожогах. В статье приведены разные технологии лечения, с использованием пуповинной крови и синтомициновой эмульсии. Термический ожог - чаще встречающееся и серьезное воздействие на покровную систему. Исходя из актуальности проблемы, разработали экспериментальную модель нанесения ожогов и накожной аппликации биологически активных веществ.

...

Регенеративная медицина использует различный клеточный материал для замещения клеток поврежденных тканей при различных поражениях, в том числе ожогах. В статье приведены разные технологии лечения, с использованием пуповинной крови и синтомициновой эмульсии. Термический ожог - чаще встречающееся и серьезное воздействие на покровную систему. Исходя из актуальности проблемы, разработали экспериментальную модель нанесения ожогов и накожной аппликации биологически активных веществ.

...

12 03 2024 20:56:17

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

11 03 2024 5:20:30

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

10 03 2024 13:14:49

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::