ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МАЛЫХ РЕК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Важнейшая пpaктическая задача экологического мониторинга - слежение за состоянием окружающей природной среды, изменяющейся вследствие антропогенной деятельности и разработка научных основ рационального управления природными комплексами и их мониторинга. Она должна решаться на основе теории развития природно-территориальных комплексов (ПТК), как геосистем, на этой основе становится возможным прогнозирование поведения ПТК, обусловленного как естественными, так и антропогенными факторами. Для прогнозирования направленности процессов и явлений в ПТК, необходимо учитывать комплексные знания о сложной взаимосвязи и взаимообусловленности природных факторов и компонентов в ПТК. Геосистемы и их компоненты объединяются и обмениваются потоками вещества и энергией, ведущую роль в этих процессах играет вода - водный режим территории. Учитывая её ведущую роль в миграции и обмене веществ, при экологическом мониторинге необходимо использовать как ландшафтный, так и бассейновый принцип изучения, и оценивание состояния территории. Обоснование применения бассейновой концепции наряду с ландшафтной в экологическом мониторинге является то, что именно «водные объекты становятся обычно конечными звеньями «цепочки» загрязнения: сюда попадают не только вещества, сбрасываемые непосредственно в водные объекты, но находящиеся первоначально в атмосфере, в почвах, в твердых отходах» (с26) Л.М. Корытный (2001).

Малые реки играют важную экологическую роль и составляют основу гидрографической сети, формируя сток больших рек, определяя качество их воды, поэтому изменение режима малых рек приводит к изменению гидрологического режима больших рек. Все малые водотоки чрезвычайно чувствительны к любой антропогенной деятельности на водосборе, изменяющей природные условия территории бассейна реки. Они в первую очередь реагируют на хозяйственную деятельность человека - на вырубку лесов, распашку, осушение, орошение, они обладают более низкой способностью к самоочищению, быстрее загрязняются (Корытный, 1991). Наиболее интенсивно используются водные ресурсы малых рек, непосредственно приближенных к промышленному и сельскохозяйственному производству. Стоит отметить, что подавляющее большинство малых рек не входят в программы наблюдений, реализуемые государственными службами, но при этом играют большую хозяйственную роль.

Основными видами антропогенного воздействия на ПТК бассейнов рек являются: сельскохозяйственная деятельность (пашни, животноводческие комплексы, овощные хозяйства), вырубки, гари, дороги, пересекающие водотоки (автомобильные, асфальтированные), техногенное влияние городов и рекреация. Все они ведут к нарушению водного стока (гари, вырубки, пашни); загрязнению реки (бытовые стоки, промышленные стоки); биологическому загрязнению (животноводческие хозяйства и орошение) и т.д.

Объектом наших геоэкологических исследований являются природно-территориальные комплексы, составляющие бассейны средних и малых рек Красноярского края - Мана, Кача, Большая и Малая Слизнево, Базаиха, Березовка, Есауловка. Исследуемые малые реки протекают в разных физико-географических условиях: р.Кача располагается на стыке двух ландшафтов - Красноярской равнины и Кемчугской возвышенности (5 ландшафтных местностей); р.Мана - полностью занимает Манский прогиб Восточного Саяна (3 ландшафтные местности), низкогорье и среднегорье; рр.М.и Б. Слизнево занимают часть низкогорья северной части Восточного Саяна (1 ландшафтная местность); р.Березовка располагается в промежуточной зоне предгорьев Восточного Саяна, долины р. Енисей и южных отрогов Енисейского кряжа (3 ландшафтные местности); р.Есауловка находится в пограничной зоне четырех ландшафтов - Енисейский кряж, Канская равнина, Манское низкогорье и долинный трассированный комплекс р.Енисей (4 ландшафтные местности). Таким образом реки Мана, Большая и Малая Слизнево являются эталонами, располагающимися в довольно однородных условиях, что и обуславливает небольшое разнообразие их использования. Реки же Березовка, Есауловка и Кача располагаются в пограничных зонах различных ландшафтов, что определяет значительное разнообразие ПТК, доступности территории и ее использования.

Предметом исследования являются геоэкологическое состояние ПТК и его взаимосвязь с гидрологическими и гидрохимическими показателями рек, основных отправных хаpaктеристик для экологического мониторинга.

Исследование территории проводилось нами в течение четырёх лет. Информационная база формировалась на историко-архивных, фондовых, литературных и научных источниках, тематических картах. Важнейшим методом нашего исследования является ландшафтный. По результатам ландшафтных исследований (полевых материалов: заполненных бланков комплексного описания фаций, урочищ за 2005-2007 годы, построения ландшафтных - картосхем на топографической основе М 1:200 000 и М 1:100 000, построение гипсометрических карт М 1:200 000, дешифрирование космоснимков М 1: 20 000) были выделены ландшафтные местности в каждом бассейне рек. По ведущим факторам дифференциации геосистем - крутизне склонов и местоположению - выделены ПТК уровня групп урочищ, что позволяет получить представление о разнообразном морфологическом строении исследуемых бассейнов рек.

Территории исследуемых бассейнов рек интенсивно используются в сельском хозяйстве, причем наибольшее влияние хозяйственной деятельности проявляется на равнинных участках бассейнов рек (Канская котловина, долина р.Енисей, Красноярская равнина). Во всех бассейнах рек с давних времен осуществлялись вырубки леса, в результате чего пpaктически не осталось естественного растительного покрова, изменился микроклимат, режим грунтовых вод. Как следствие изменялся гидрологический режим рек - с 1950-х годов отмечено увеличение весеннего стока в среднем на 17% и уменьшение минимального летнего стока на 20% (Водные ресурсы..., 1989).

Было определено и статистически подтверждено, что виды хозяйственной деятельности человека в первую очередь определяются физико-географическими хаpaктеристиками и определенным набором ПТК, слагающими ландшафтный облик конкретной территории, влияние хозяйственной деятельности определяется площадью и гидрологическими хаpaктеристиками самой реки.

Для каждого бассейна реки выявлены ландшафтные местности, различные по структуре, физико-географическим хаpaктеристикам, которые обуславливают различные виды хозяйственной деятельности, требующие определенного подхода природопользования и для проведения природоохранных мероприятий

Отработанный в лаборатории «Геоэкологии» Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева методический подход к оценке геоэкологического состояния геосистем для экологического мониторинга применяется для изучения других ПТК.

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

24 04 2024 6:56:21

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

23 04 2024 14:54:42

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

22 04 2024 12:22:31

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

21 04 2024 2:32:56

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

20 04 2024 2:36:19

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

19 04 2024 14:24:31

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

18 04 2024 17:24:52

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

17 04 2024 12:52:34

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

16 04 2024 7:48:32

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

15 04 2024 13:47:44

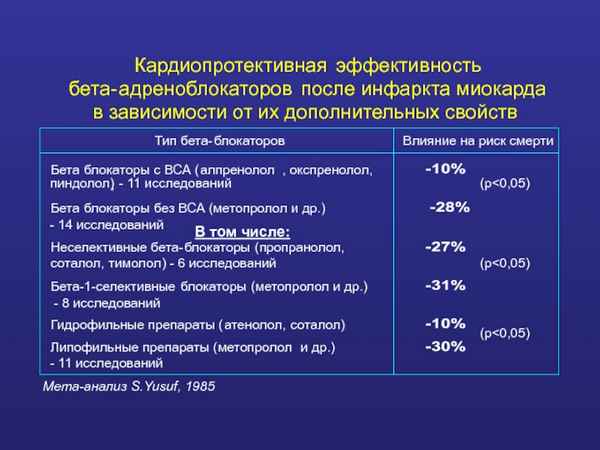

На модели экспериментального инфаркта миокарда у крыс на фоне введения препарата лонголайф-IBMED изучены изменения ЭКГ и частоты сердечных сокращений (через 1 час и через 7 суток). Показано, что испытуемый препарат обладает противоишемическим действием, улучшает коронарный кровоток в постинфарктный период, достоверно повышает выживаемость животных.

...

На модели экспериментального инфаркта миокарда у крыс на фоне введения препарата лонголайф-IBMED изучены изменения ЭКГ и частоты сердечных сокращений (через 1 час и через 7 суток). Показано, что испытуемый препарат обладает противоишемическим действием, улучшает коронарный кровоток в постинфарктный период, достоверно повышает выживаемость животных.

...

13 04 2024 1:54:58

Статья в формате PDF

307 KB...

Статья в формате PDF

307 KB...

12 04 2024 9:54:27

Статья в формате PDF

245 KB...

Статья в формате PDF

245 KB...

10 04 2024 9:24:10

09 04 2024 6:33:19

Статья в формате PDF

288 KB...

Статья в формате PDF

288 KB...

08 04 2024 11:57:42

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

07 04 2024 3:50:36

06 04 2024 6:50:59

04 04 2024 12:24:19

Статья в формате PDF

301 KB...

Статья в формате PDF

301 KB...

03 04 2024 20:13:36

02 04 2024 1:15:36

Статья в формате PDF

127 KB...

Статья в формате PDF

127 KB...

01 04 2024 23:30:35

Получены закономерности взаимного влияния концентрации по 22 видам загрязнения семи родников, отобранных для исследования моделированием взаимосвязей между факторами. Дана полная корреляционная матрица монарных (на основе рангового или рейтингового распределения) и бинарных (между парами взаимно влияющих факторов) связей. Коэффициент функциональной связности равен сумме коэффициентов корреляции, разделенной на произведение числа строк на количество столбцов. Этот статистический показатель для всей сети родников применим при сопоставлении разных территорий. Первое место как влияющий параметр занимает общее микробное число, а как зависимый показатель – цветность. Анализ всех 484 моделей показал, что высокой предсказательной силой обладают слабые и средние факторные связи. Они же зачастую приводят к научно-техническим решениям мировой новизны на уровне изобретений.

...

Получены закономерности взаимного влияния концентрации по 22 видам загрязнения семи родников, отобранных для исследования моделированием взаимосвязей между факторами. Дана полная корреляционная матрица монарных (на основе рангового или рейтингового распределения) и бинарных (между парами взаимно влияющих факторов) связей. Коэффициент функциональной связности равен сумме коэффициентов корреляции, разделенной на произведение числа строк на количество столбцов. Этот статистический показатель для всей сети родников применим при сопоставлении разных территорий. Первое место как влияющий параметр занимает общее микробное число, а как зависимый показатель – цветность. Анализ всех 484 моделей показал, что высокой предсказательной силой обладают слабые и средние факторные связи. Они же зачастую приводят к научно-техническим решениям мировой новизны на уровне изобретений.

...

31 03 2024 3:56:36

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

30 03 2024 17:33:59

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

29 03 2024 8:23:55

Статья в формате PDF

192 KB...

Статья в формате PDF

192 KB...

27 03 2024 6:19:17

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

26 03 2024 17:49:34

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

25 03 2024 16:56:17

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

24 03 2024 19:51:54

Статья в формате PDF

189 KB...

Статья в формате PDF

189 KB...

22 03 2024 7:29:12

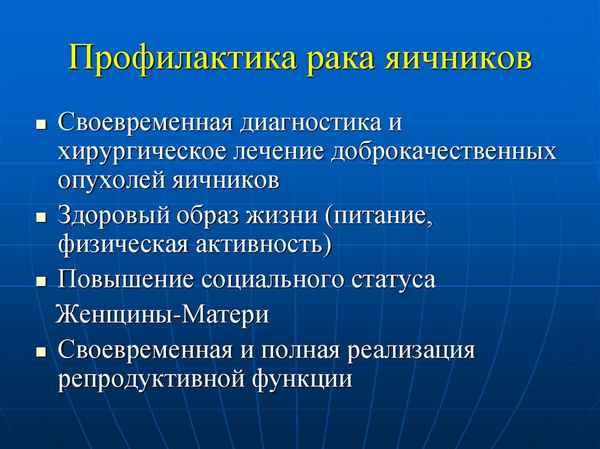

Предложен арсенал эмбриональных белков – потенциальных маркеров опухолей яичников. Испытано более десятка новых эмбриональных белков, но строго специфичного белка для диагностики опухолей яичников не обнаружено; наиболее перспективным маркером остается СОВА-1. Достойное внимание уделено особенностям эволюции и механизму раннего распространения опухолевого процесса. Обсуждается роль беременности – как средства профилактики опухолевого заболевания яичников. В работе предпринята попытка осмыслить истоки и логику заболевания.

...

Предложен арсенал эмбриональных белков – потенциальных маркеров опухолей яичников. Испытано более десятка новых эмбриональных белков, но строго специфичного белка для диагностики опухолей яичников не обнаружено; наиболее перспективным маркером остается СОВА-1. Достойное внимание уделено особенностям эволюции и механизму раннего распространения опухолевого процесса. Обсуждается роль беременности – как средства профилактики опухолевого заболевания яичников. В работе предпринята попытка осмыслить истоки и логику заболевания.

...

21 03 2024 9:30:51

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

20 03 2024 14:51:34

Статья в формате PDF

202 KB...

Статья в формате PDF

202 KB...

19 03 2024 13:52:37

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

18 03 2024 20:50:58

Статья в формате PDF

323 KB...

Статья в формате PDF

323 KB...

17 03 2024 1:25:37

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::