Изучение компонентов бактерицидной системы лейкоцитов у больных пиодермиями

В результате проведенных цитохимических исследований было установлено, что содержание катионного белка и активность миелопероксидазы в нейтрофильных гранцулоцитах у больных пиодермиями достоверно снижались, достигая минимума в периоде разгара заболевания. Обратная закономерность наблюдалась при изучении внутриклеточного гликогена, уровень которого достигал максимальных значений в разгар заболевания с последующим снижением на фоне этиотропной терапии. В период угасания клинических симптомов показатели постепенно восстанавливались, приближаясь к нормальным величинам, но не достигая их. В периоде ранней реконвалесценции, т. е. по окончании этиотропной терапии, у больных с неотягощенным анамнезом, у которых гнойничковый процесс протекал как основное заболевание, цитохимические показатели возвращались к уровню здоровых лиц. Однако при наличии основного кожного заболевания (почесуха, нейродермит, чесотка и др.) отмечалось более медленное возвращение названных показателей к норме. У части больных с хроническими дерматозами и соматическими заболеваниями отсутствовала тенденция к нормализации активности миелопероксидазы, показателей неферментных катионных белков и гликогена, что, вероятно, объясняется напряженностью факторов неспецифического иммунитета у этой категории пациентов.

Таким образом, проведенные исследования выявили закономерные сдвиги в содержании миелопероксидазы, катионных белков и гликогена, которые зависят от клинической формы, стадии, степени тяжести заболевания и наличия сопутствующей патологии. Полученные данные, очевидно, могут служить для оценки состояния неспецифической резистентности при пиококковых поражениях кожи, что имеет пpaктическую значимость.

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

26 04 2024 13:11:19

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

25 04 2024 7:59:27

24 04 2024 21:35:49

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

23 04 2024 12:56:45

Статья в формате PDF

214 KB...

Статья в формате PDF

214 KB...

22 04 2024 4:49:29

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

21 04 2024 8:27:16

Статья в формате PDF

144 KB...

Статья в формате PDF

144 KB...

20 04 2024 0:15:58

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

19 04 2024 4:15:35

17 04 2024 5:52:22

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

16 04 2024 2:17:23

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

15 04 2024 15:52:44

Статья в формате PDF

182 KB...

Статья в формате PDF

182 KB...

14 04 2024 12:44:12

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

13 04 2024 23:57:31

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

12 04 2024 13:53:27

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

11 04 2024 12:13:21

Статья в формате PDF

148 KB...

Статья в формате PDF

148 KB...

10 04 2024 16:22:36

Статья в формате PDF

104 KB...

Статья в формате PDF

104 KB...

09 04 2024 4:42:27

Статья в формате PDF

286 KB...

Статья в формате PDF

286 KB...

08 04 2024 8:44:49

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

06 04 2024 19:57:47

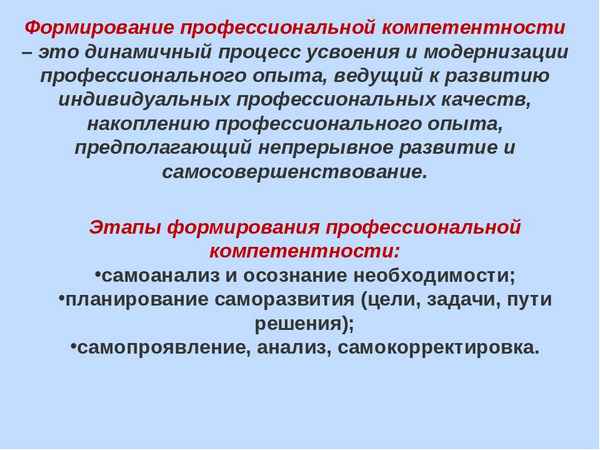

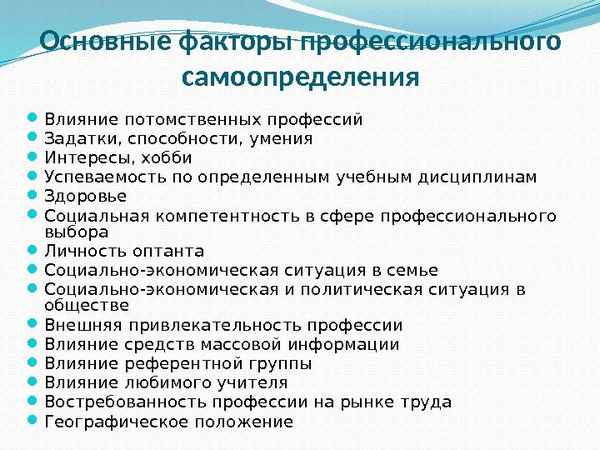

В статье рассматриваются понятия «самоопределение», «самореализация», «профессиональное становление личности». Актуализируется проблема становления профессионала, проблема личностного и социального развития будущего специалиста как субъекта социального действия и основные факторы, влияющие на выбор профессии.

...

В статье рассматриваются понятия «самоопределение», «самореализация», «профессиональное становление личности». Актуализируется проблема становления профессионала, проблема личностного и социального развития будущего специалиста как субъекта социального действия и основные факторы, влияющие на выбор профессии.

...

05 04 2024 1:22:58

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

04 04 2024 9:30:52

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

02 04 2024 20:28:23

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

31 03 2024 13:51:21

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

30 03 2024 16:25:21

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

27 03 2024 8:34:50

25 03 2024 3:30:29

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

24 03 2024 13:43:51

![СИНТЕЗ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 6-АМИНО-3Н-ПИРРОЛО[2,3-С]АКРИДИНА СИНТЕЗ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 6-АМИНО-3Н-ПИРРОЛО[2,3-С]АКРИДИНА](/studies-raw/img/12531.php.jpg) Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

23 03 2024 4:15:48

Статья в формате PDF

304 KB...

Статья в формате PDF

304 KB...

22 03 2024 19:44:51

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

21 03 2024 12:24:32

Статья в формате PDF

118 KB...

Статья в формате PDF

118 KB...

20 03 2024 4:24:10

Статья в формате PDF

330 KB...

Статья в формате PDF

330 KB...

19 03 2024 7:26:54

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

18 03 2024 15:33:44

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::