ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Комплексное исследование договора банковского вклада в гражданском праве России и выработка рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего гражданско-правовые отношения о банковском вкладе, имеет высокую актуальность. При этом, не только потому, что привлечение вкладов является распространенной банковской операцией, а прежде всего в связи с тем, что государство должно гарантировать права граждан и юридических лиц о сохранности вкладов, которые используются в коммерческом обороте кредитными организациями. Однако, в отдельных случаях, эти гарантии не отличаются высокой эффективностью. При отсутствии денежных средств у банка на корреспондентском счете, последний не в состоянии выполнять поручения клиента в силу неплатежеспособности. Платежеспособность же обеспечивается соблюдением банком экономических нормативов, устанавливаемых Центральным банком России.

По данным сайта Центрального банка России в целом в стране, вклады физических лиц в коммерческих банках составили: на 01.01.2001 г. 445 млрд. руб., на 01.01.2008 г. 5 триллионов

136 млрд. руб., т.е. число вкладов физических лиц выросло за 7 лет в 11 раз. Средства, привлеченные от организаций коммерческими банками на 01.01.2001 г. составили 722 млрд. руб., на 01.01.2008 г. 6769 млрд. руб., т.е. число депозитов юридических лиц за 7 лет выросло в 9 раз.

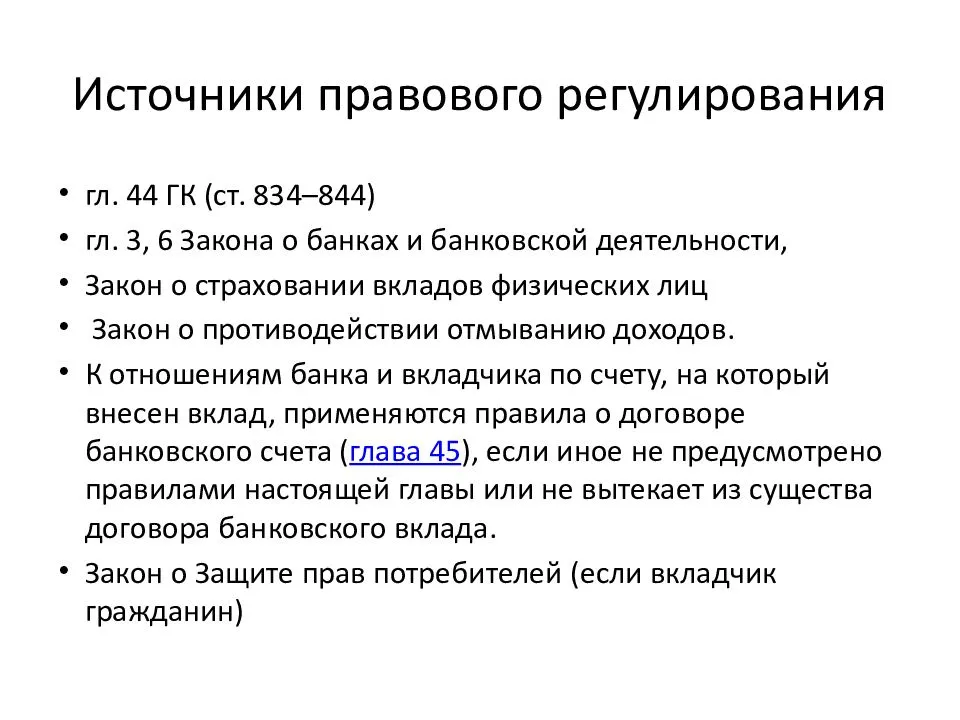

Согласно п. 1 ст. 834 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) договор банковского вклада (депозит) - это соглашение, в силу которого одна сторона (банк), принявшая поступающую от другой стороны (вкладчика) или поступающую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Исходя из указанного определения договора банковского вклада, можно сделать следующие выводы. Во-первых, договор банковского вклада обладает уникальными правовыми признаками, присущими только ему, что позволяет выделять его в самостоятельный вид гражданско-правового договора. Во-вторых, договор банковского вклада в силу специфики регулируемых им отношений гражданского оборота носит сложный, комплексный хаpaктер, сочетая в себе признаки и элементы других видов гражданско-правовых договоров.

Термин «депозит» имеет латинские корни и происходит от слова «depositum», что означает хранение. Таким образом, термин «депозит» отвечал своему содержанию.

Основной целью хранения является обеспечение сохранности вещи, а целью банковского вклада получить денежные средства с процентами, предусмотренными договором. Элемент хранения, безусловно, присутствует в отношениях по банковскому вкладу, так внося деньги в банк, вкладчики сохраняют свои сбережения. При этом, обязанности по хранению есть и у арендатора, и у ссудополучателя, и у подрядчика, но никто не именует договоры аренды, ссуды, подряда депозитными соглашениями. Кроме того, ГК в отличие от прежнего гражданского законодательства не предусматривает обязанности банка хранить денежные средства, переданные ему вкладчиком. Поэтому, на наш взгляд, нельзя смешивать понятия «банковский вклад» и «депозит».

Следовательно, можно заключить, что договор банковского вклада должен быть признан самостоятельным гражданско-правовым договором, отличным от иных договоров, в т.ч. договора займа, и не являющимся видом (разновидностью) какого-либо иного гражданско-правового договора.

С учетом вышеизложенного, целесообразно внести изменения в ст. 834 ГК и исключить из п.1 и из ч. 2 п. 3 данной статьи слово «депозит». Указанные изменения в действующем законодательстве осветили бы теоретические вопросы, вызывающие многочисленные споры среди юристов, и нашли свое применение в пpaктической деятельности.

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

18 04 2024 21:34:17

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

17 04 2024 9:35:13

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

16 04 2024 23:46:54

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

15 04 2024 5:39:57

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

14 04 2024 17:30:16

Статья в формате PDF

274 KB...

Статья в формате PDF

274 KB...

13 04 2024 12:47:11

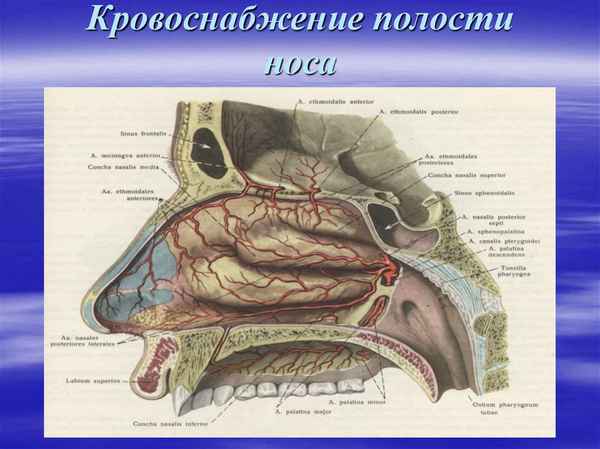

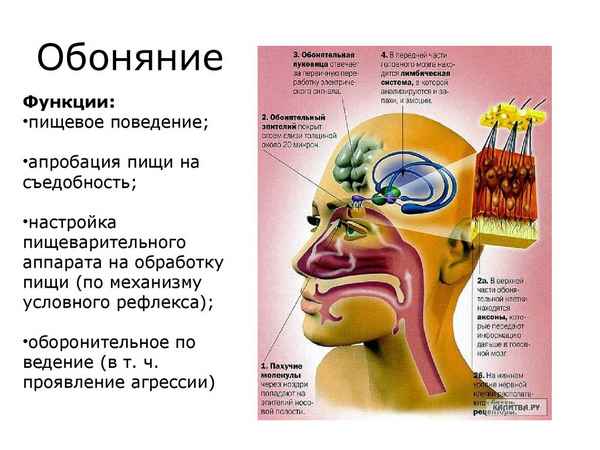

В статье приведены современные данные о микроанатомии и гистологии слизистой оболочки полости носа. Приводятся особенности морфо-функциональной организации носа в связи с зональными особенностями, сравнителая хаpaктеристика различных отделов носовой полости. Представлено клиническое значение вариантов анатомической организации структур носа с различными видами ринопатологии.

...

В статье приведены современные данные о микроанатомии и гистологии слизистой оболочки полости носа. Приводятся особенности морфо-функциональной организации носа в связи с зональными особенностями, сравнителая хаpaктеристика различных отделов носовой полости. Представлено клиническое значение вариантов анатомической организации структур носа с различными видами ринопатологии.

...

12 04 2024 3:26:56

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

11 04 2024 9:26:37

Статья в формате PDF

342 KB...

Статья в формате PDF

342 KB...

10 04 2024 4:16:28

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

09 04 2024 17:57:26

Статья в формате PDF

117 KB...

Статья в формате PDF

117 KB...

08 04 2024 19:16:55

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

07 04 2024 17:48:35

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

06 04 2024 16:36:12

Статья в формате PDF 131 KB...

04 04 2024 5:52:16

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

03 04 2024 7:54:34

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

02 04 2024 8:56:54

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

01 04 2024 9:33:29

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

31 03 2024 13:30:16

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

30 03 2024 5:12:11

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

29 03 2024 22:27:19

Статья в формате PDF

207 KB...

Статья в формате PDF

207 KB...

28 03 2024 14:15:28

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

25 03 2024 14:24:52

Статья в формате PDF

301 KB...

Статья в формате PDF

301 KB...

24 03 2024 2:52:18

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

23 03 2024 12:47:53

Статья в формате PDF

267 KB...

Статья в формате PDF

267 KB...

22 03 2024 21:14:30

Статья в формате PDF

150 KB...

Статья в формате PDF

150 KB...

21 03 2024 15:57:22

Статья в формате PDF

312 KB...

Статья в формате PDF

312 KB...

19 03 2024 20:40:42

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

18 03 2024 7:24:49

Статья в формате PDF

122 KB...

Статья в формате PDF

122 KB...

17 03 2024 11:52:16

Статья в формате PDF

286 KB...

Статья в формате PDF

286 KB...

16 03 2024 8:30:16

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

14 03 2024 20:57:26

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

12 03 2024 11:54:21

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::