ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ГЛУХИХ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Возросшие требования к образованию детей с нарушенной слуховой функцией в современных социокультурных условиях выявили необходимость модернизации содержания образования в школе-интернате I и II вида, обусловили поиск новых педагогических технологий преподавания [4] .

Актуальность данной работы исходит из необходимости поиска и внедрения новейших методических идей для реализации личностно-ориентированного подхода в обучении глухих детей младшего школьного возраста. Одной из этих идей является использование компьютерных технологий. Проблему исследования составляет поиск оптимальных форм использования компьютерных технологий на уроках в подготовительном - первом классах школы 1 вида для реализации личностно-ориентированного подхода в коррекционно-развивающем обучении данной категории учащихся. Целью исследования явилось изучение условий реализации личностно-ориентированного подхода в обучении глухих учащихся младшего школьного возраста на уроках средствами компьютерного обучения. Поставленные задачи решались при помощи следующих методов исследования: теоретических - изучение и анализ педагогической, методической и психологической литературы, школьных программ, учебников, методических пособий и обучающих компьютерных программ; анализ медицинской и психолого-педагогической документации учащихся; экспериментальных - проведение диагностирующего, обучающего, контрольного экспериментов; наблюдения и анализа деятельности учащихся; количественного и качественного анализа результатов эксперимента; методов фото- и видеосъемки.

Теоретико-методологической основой исследования явились теории развивающего обучения (Л.В. Занков, П.Я. Гальперин); учения Л.С. Выготского [1, 2] об особенностях психического развития аномального ребенка, о зонах актуального и ближайшего развития, о ведущей роли обучения в развитии, необходимости динамического и системного подхода к осуществлению коррекционного воздействия с учетом целостности развития личности; психолого-педагогические идеи общей и специальной педагогики и психологии лиц с нарушениями слуха о коррекционно-развивающем обучении глухих и слабослышащих детей (Р.М. Боскис, А.И. Дьячков, А.Н. Леонтьев, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, Ф.Ф. Рау, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Ж.И. Шиф, С.А. Зыков, М.М. Нудельман); исследования различных сторон процесса овладения речью, особенностей познавательной сферы, учебной деятельности детей с нарушениями слуха (Т.Г. Богданова, А.Г. Зикеев, Т.С. Зыкова, К.Г. Коровин, К.В. Комаров, И.М. Соловьев, Н.Г. Морозова, М.И. Никитина, Л.П. Носкова, Е.Г. Речицкая, Т.В. Розанова, Л.И. Тигранова, Н.В. Яшкова, Е.З.Яхнина и др.);. различные аспекты проблемы использования компьютерных технологий в учебных целях (В.В. Рубцов, А.Г.Шмелев, Г.М. Клейман, Г.А. Звенигорский и др.); теоретические положения по применению компьютерных технологий в пpaктике специального обучения и разработки специализированных компьютерных программно-методических комплексов (Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина).

В начале первого года обучения в школе с целью определения уровня развития познавательной сферы учащихся с нарушенным слухом, определения их индивидуальных особенностей и возможностей развития нами было проведено диагностическое обследование уровня развития познавательных процессов у детей с нарушенным слухом младшего школьного возраста. Исследование проводилось в подготовительных классах глухих и слабослышащих детей (всего 5 классов) на протяжении трех лет (с 2003/2004 по 2005/2006 учебный год) на базе ГОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат 1 и 2 вида». В эксперименте принимало участие более 37 учащихся младшего школьного возраста с нарушением слуха в возрасте от 6 до 7 лет.

В нашем исследовании изучались: зрительное восприятие (с помощью методик «Наложение» и «Коробка форм»), объем внимания (с помощью методики «Запомни и расставь точки»), кратковременная зрительная память (с помощью методики «9 геометрических фигур»), мышление (с помощью методик Кооса, Т.В. Розановой, А.Л. Венгера («Классификация»), методики «Что здесь лишнее?»).

В результате нашего психолого-педагогическое обследования, выяснилось, что преобладающими уровнями развития исследуемых познавательных процессов являются низкий, ниже среднего и средний. При исследовании зрительного восприятия были получены следующие результаты: у 53% детей выявлен уровень развития данного процесса ниже среднего, низкий уровень развития - у 33% детей. Средний уровень объема внимания у 33% детей, ниже среднего - у 29% учащихся, низкий - у 24% обследуемых. Преобладающими уровнями развития кратковременной зрительной памяти являются низкий (у 48% детей) и средний (у 38% учащихся). Уровень развития наглядно-действенного мышления ниже среднего выявлен у 48% обследуемых глухих учащихся, 53% детей имеют аналогичный уровень развития нагдядно-образного мышления, низкий уровень развития словесно-логического мышления установлен у 53% обследуемых детей.

При использовании информационных технологий в обучении мы использовали урок как основную форму организации учебного процесса в школе для глухих детей. Уроки в компьютерном классе проводились 1-2 раза в неделю в течение всего периода экспериментального обучения (2004/2005, 2005/2006 уч.г.). Нами были учтены рекомендации О.И. Кукушкиной по планированию урока в компьютерном классе [3]: урок в компьютерном классе является естественным элементом всего курса обучения в данной содержательной области и должен быть органично связан с ним по содержанию и задачам; решение учебных и коррекционных задач с помощью компьютерных технологий должно встраиваться в систему обучения; при использовании компьютерных технологий в качестве средств обучения основополагающим для определения первоочередных коррекционных задач остается уровень развития ребенка и задачи данного периода его обучения; использование компьютерных технологий учителем в качестве средств обучения не влечет за собой принципиального изменения в соотношении средств коммуникации, используемой в системе обучения данной категории детей (т. е. используются устная, устно-дактильная и письменная формы речи).

На уроке в компьютерном классе нами используются фронтальная, групповая (чаще всего работа парами), индивидуальная формы организации учебного процесса в школе глухих, которые обеспечивают взаимодействие и коммуникацию участников этого процесса: учителя и учащихся, снижают физические нагрузки. В контексте личностно-ориентированной парадигмы обучения в современной сурдопедагогике (Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичева, Е.Г. Речицкая) [5] мы работаем как по специализированным программам, разработанным лабораторией компьютерных технологий ИКП РАО (Е.Л. Гончаровой, Т.К. Королевской, О.И. Кукушкиной): «Состав числа», «Ленте времени», «В городском дворе», так и по компьютерной программе для общеобразовательной школы «Мир информатики», адаптируя ее содержание для обучения глухих малышей. В подготовительном классе для обучения детей дактильной форме речи и ее закрепления в пpaктике общения нами применяются компьютерные программы «Дактильная речь» и «Дактильный букварь». При этом нами соблюдаются здоровьесберегающие технологии проведения урока, а также все санитарно-гигиенические требования к занятиям в компьютерном классе для учащихся начальных классов (непрерывность работы за компьютером не превышает 10-15 минут, применяется чередование видов работ с различной зрительной нагрузкой, проводятся динамические активные паузы, включающие упражнения для снятия напряжения глаз, для кистей рук, мышц спины).

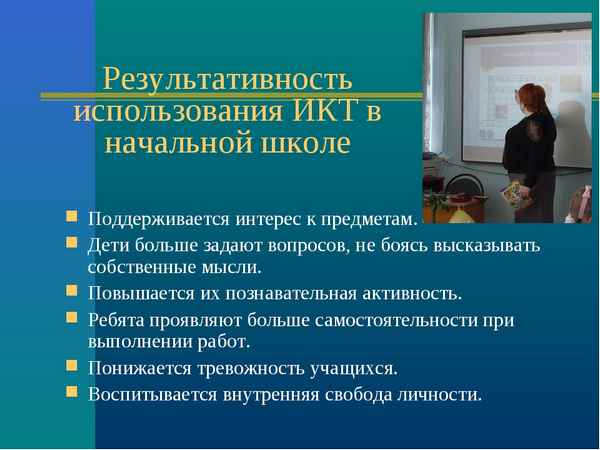

Использование компьютерных технологий на уроках математики, интегрированных занятиях, включающих в себя элементы уроков развития речи, ознакомления с окружающим миром и предметно-пpaктической деятельности; на уроках письма и развития речи позволили обеспечить личностную ориентированность, дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения в подготовительном и первом классах глухих. Дети познакомились с азами компьютерной грамотности, получили первоначальные навыки работы на компьютере и с текстовым редактором Microsoft Word, научились работать с выше названными компьютерными программами, помогающими им в усвоении учебным программным материалом. Проведенные нами контрольные срезы по определению уровня развития познавательной сферы глухих учащихся после двухлетнего обучающего эксперимента, включающего использование информационных компьютерных технологий, выявили значительный рост исследуемых процессов у этих детей по сравнению с группами глухих и слабослышащих учащихся соответствующего возраста, в обучении которых информационные компьютерные технологии не применялись.

Показатели изменений психических процессов у учащихся с нарушением слуха после двухлетнего обучающего эксперимента с 2004 по 2006 годы выглядят следующим образом: уровень развития зрительного восприятия у детей в экспериментальной группе возрос в среднем в 2,33 раза, у детей в контрольной группе - в среднем в 1,74 раза; объем внимания: в ЭГ в 2.27 раза и в КГ1 в 1,25 раза соответственно; уровень развития кратковременной зрительной памяти увеличился в ЭГ в 1,68 раза, в КГ1 в 1.27 раза; мышления в среднем (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) в ЭГ в 2,21 раза, в КГ1 в 1,4 раза. При этом в экспериментальной группе обучались глухие учащиеся подготовительного и первого класса, в контрольной группе1- слабослышащие учащиеся также подготовительного и первого класса. Количественный и качественный состав учащихся по уровням развития познавательных процессов на начало обучения в подготовительных классах был сходным.

Научная новизна исследования заключается в том, что раскрываются особенности применения компьютерных программ в процессе обучения глухих детей подготовительного и первого классов, как фактора активизации развития индивидуально-личностных способностей и педагогической поддержки детской индивидуальности. Предложен анализ дифференцированного, личностно ориентированного подхода в обучении детей с нарушениями слуха младшего школьного возраста при использовании компьютерных технологий на уроке и обоснована необходимость нового этапа развития исследуемого вопроса. Изучены особенности использования компьютерных технологий в личностно-ориентированном обучении глухих детей младшего школьного возраста; расширены теоретические представления о возможном развитии познавательной сферы у этой категории детей средствами компьютерных технологий; рассматриваются вариативные формы коррекционной работы с младшими глухими учащимися на уроке с использованием компьютерных программ в обучении; обоснована и подтверждена возможность использования компьютерных технологий как средства реализации личностно-ориентированного обучения младших глухих школьников, выявлены педагогические условия реализации личностно-ориентированного подхода в процессе обучения глухих младших школьников средствами компьютерных технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация //Проблемы дефектологии. М.: Просвещение. 1995. С. 86-97.

- Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности.//Проблемы дефектологии. М.: Просвещение. 1995. С 19-40.

- Кукушкина О.И. Организация использования компьютерной техники в специальной школе // Дефектология.-1994.-№6.-С.59-62.

- Малофеев Н.Н. Реабилитация средствами образования: Социокультурный анализ современных тенденций // Подходы к реабилитации детей с особенностями развития средствами образования //Под ред. В.И. Слободчикова. М., 1996.

- Речицкая Е.Г. Личностно-ориентированный подход в современной сурдопедагогике //Вопросы сурдопедагогики: история и современность. Межвузовский сборник научно-методических трудов. М., 2001. С. 47-64.

26 04 2024 2:42:51

25 04 2024 10:13:48

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

24 04 2024 23:46:49

В работе рассматривается русский религиозный раскол, отраженный в творчестве Владимира Личутина, исследуются причины, истоки и последствия этой трагедии, разьявшей общество на две непримиримые стороны в XVII веке, который, по мнению автора, продолжается и поныне. Показано развитие национального самосознания нации, на которое влияют этнические приоритеты. Они обусловлены коллективной идентичностью на базе общности «крови и почвы», его едином историческом прошлом, территории, религиозными воззрениями этнос. Повествователь является посредником между изображенным и читателем, нередко выступая в роли свидетеля и истолкователя показанных лиц и событий.

Ключевые слова: раскол, православие, Никон, царь Алексей Михайлович, Беловодье

...

В работе рассматривается русский религиозный раскол, отраженный в творчестве Владимира Личутина, исследуются причины, истоки и последствия этой трагедии, разьявшей общество на две непримиримые стороны в XVII веке, который, по мнению автора, продолжается и поныне. Показано развитие национального самосознания нации, на которое влияют этнические приоритеты. Они обусловлены коллективной идентичностью на базе общности «крови и почвы», его едином историческом прошлом, территории, религиозными воззрениями этнос. Повествователь является посредником между изображенным и читателем, нередко выступая в роли свидетеля и истолкователя показанных лиц и событий.

Ключевые слова: раскол, православие, Никон, царь Алексей Михайлович, Беловодье

...

22 04 2024 15:55:45

Статья в формате PDF

205 KB...

Статья в формате PDF

205 KB...

21 04 2024 15:50:27

В настоящее время основной задачей стоматологии является профилактика кариеса, особенно для возрастной группы 11-16 лет. Ранее была установлена связь между кариесом и аномалиями зубочелюстной деформацией системы.

В 2001-2002 г нами было обследовано 2504 ребенка в возрасте от 11 до 16 лет.

Из них 1016 (40,6%) мальчиков и 1488 (59,4%) девочек.

Из числа выявленных аномалий прикуса чаще наблюдался глубокий прикус, затем дистальный, осложненный открытым прикусом, мезиальный и открытый, остальные виды прикусов встречались крайне редко.

На основе компьютерной обработке полученных данных очевидно, что деформация зубочелюстной системы встречается в возрастных группах со сменным и постоянным прикусом;

- аномалии прикуса составляют 53% от общего количества обследованных детей;

- аномалии положения отдельных зубов составляют 39% от общего количества обследованных детей.

...

В настоящее время основной задачей стоматологии является профилактика кариеса, особенно для возрастной группы 11-16 лет. Ранее была установлена связь между кариесом и аномалиями зубочелюстной деформацией системы.

В 2001-2002 г нами было обследовано 2504 ребенка в возрасте от 11 до 16 лет.

Из них 1016 (40,6%) мальчиков и 1488 (59,4%) девочек.

Из числа выявленных аномалий прикуса чаще наблюдался глубокий прикус, затем дистальный, осложненный открытым прикусом, мезиальный и открытый, остальные виды прикусов встречались крайне редко.

На основе компьютерной обработке полученных данных очевидно, что деформация зубочелюстной системы встречается в возрастных группах со сменным и постоянным прикусом;

- аномалии прикуса составляют 53% от общего количества обследованных детей;

- аномалии положения отдельных зубов составляют 39% от общего количества обследованных детей.

...

20 04 2024 13:44:53

Статья в формате PDF 133 KB...

19 04 2024 1:30:30

18 04 2024 18:56:44

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

17 04 2024 13:22:11

Статья в формате PDF

327 KB...

Статья в формате PDF

327 KB...

16 04 2024 15:16:59

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

15 04 2024 2:57:41

Статья в формате PDF

361 KB...

Статья в формате PDF

361 KB...

13 04 2024 10:44:40

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

12 04 2024 15:20:35

Статья в формате PDF 114 KB...

11 04 2024 1:26:29

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

09 04 2024 6:17:57

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

07 04 2024 14:27:37

Статья в формате PDF

295 KB...

Статья в формате PDF

295 KB...

05 04 2024 8:30:25

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

04 04 2024 22:26:26

Статья в формате PDF

139 KB...

Статья в формате PDF

139 KB...

03 04 2024 6:23:29

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

02 04 2024 21:50:42

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

31 03 2024 20:31:37

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

30 03 2024 5:39:26

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

28 03 2024 6:36:43

Статья в формате PDF

132 KB...

Статья в формате PDF

132 KB...

26 03 2024 20:38:57

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

23 03 2024 17:19:57

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

21 03 2024 16:38:47

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

20 03 2024 15:14:49

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

19 03 2024 6:19:49

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::