К ВОПРОСУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ

Неуклонное расширение круга современных приложений при решении важных трудоемких задач по обработке многомерных сигналов звуковой локации, космической астрономии, сейсмографии, связи, медицинской электроники и другие проблемы требуют колоссальных объемов математических расчетов над большими массивами данных в реальном масштабе времени, выполнение которых невозможно без использования высокопроизводительных и надежных средств вычислительной техники. Все это ставит перед исследователями новые проблемы, связанные, прежде всего, с постоянным ужесточением требований к производительности и отказоустойчивости алгоритмических и аппаратных средств цифровой обработке сигналов (ЦОС). Одним из основных алгоритмов ЦОС является цифровая фильтрация, которая может быть реализована с помощью вычисления свертки, с помощью алгоритмов дискретного преобразования Фурье, алгоритма Винограда преобразования Фурье, теоретико-числового преобразования, а также их различных модификаций и быстрых реализаций. Помимо алгоритмов, использующих частотное представление сигнала, широко используются алгоритмы, работающие в прострaнcтвенных координатах, такие как линейные и нелинейные преобразования и алгоритмы, основанные на изучении статистической модели шума. Однако следует заметить, что не всегда удается решить обратную задачу, т.е. отделить полезный сигнал от шумовой составляющей. Применение статистических алгоритмов осложняется необходимостью построения точной модели шума для конкретного случая, что тоже удается сделать далеко не всегда.

В данной работе предлагается использовать интегральное преобразование сигнала для получения его энергетической хаpaктеристики, с последующей трaнcформацией сигнала в зону понижения шумов.

Суть метода заключается в анализе сигнала с точки зрения распределения его энергии по всевозможным областям, на которых определен сигнал. Для данного анализа на координатной сетке строиться гиперповерхность. Точка на координатной сетке определяет область сигнала, а значение гиперповерхности в данной точке определяет энергию сигнала, содержащуюся в соответствующей области сигнала.

ПроцеДypa восстановления исходного сигнала из гиперповерхности является нелинейной фильтрацией, и основана на трaнcформации сигнала в точки с наибольшей энергией. Экспериментально подтверждено, что данная трaнcформация фильтрует сигнал от импульсной и аддитивной шумовых составляющих значительно лучше, чем наиболее распространенные на сегодняшний день методы фильтрации, такие как метод скользящего окна, метод медианной фильтрации и др. [1].

Однако алгоритм метод оптимального среднего является крайне тяжелым алгоритмом с точки зрения вычислительной сложности, к тому же, циклы данного алгоритма не могут быть параллельно выполнены на многопроцессорном вычислительном комплексе, из-за сцепления по переменным в телах циклов. В связи с чем, был проведен анализ его вычислительного ядра. Результатом данного анализа явилась модифицированная версия алгоритма с меньшей вычислительной сложностью, а также параллельной структурой. Модифицированный алгоритм лишен сцепления по переменным между внутренними вычислительными циклами, что позволяет эффективно выполнять программу, реализующую данный алгоритм, в среде вычислительного кластера с помощью технологий MPI или OpenMP.

Таблица 1. Сравнительная хаpaктеристика исходного и модифицированного алгоритмов

|

Алгоритм |

Вычислительная сложность |

Размерность простантства итераций |

Возможность параллельного исполнения циклов |

Возможность параллельного исполнения инструкций внутри циклов |

|

Исходный |

|

3 |

Нет (по всем измерениям) |

Нет (по всем измерениям) |

|

модифицированный |

O (n) |

2 |

Да (по всем измерениям) |

Да (по всем измерениям) |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Мезенцева О.С. Андреев А.А. Сравнительный анализ методов фильтрации шума в дискретных сигналах // НТЖ «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности». - М.: 2007. -№2. - с.22-28.

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

18 04 2024 6:53:38

Статья в формате PDF

349 KB...

Статья в формате PDF

349 KB...

17 04 2024 20:38:51

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

15 04 2024 17:36:24

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

14 04 2024 0:47:58

Статья в формате PDF

253 KB...

Статья в формате PDF

253 KB...

13 04 2024 14:51:22

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

12 04 2024 8:56:22

Статья в формате PDF

306 KB...

Статья в формате PDF

306 KB...

11 04 2024 8:52:18

Статья в формате PDF

156 KB...

Статья в формате PDF

156 KB...

10 04 2024 1:11:59

09 04 2024 8:39:54

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

08 04 2024 11:33:15

Статья в формате PDF

264 KB...

Статья в формате PDF

264 KB...

07 04 2024 20:19:37

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

06 04 2024 10:44:13

Статья в формате PDF

257 KB...

Статья в формате PDF

257 KB...

05 04 2024 19:17:29

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

04 04 2024 22:46:40

Статья в формате PDF

311 KB...

Статья в формате PDF

311 KB...

03 04 2024 10:36:49

Статья в формате PDF

214 KB...

Статья в формате PDF

214 KB...

02 04 2024 12:21:34

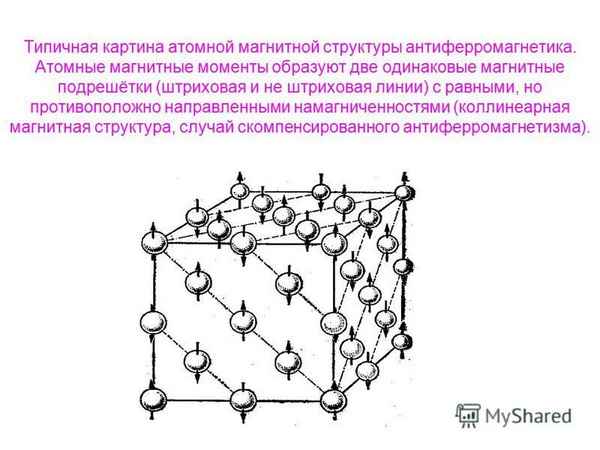

На основе анализа s-d обменного взаимодействия в структурах типа NiAs с частично вакантными катионными позициями, моделировались различного рода зависимости результирующей намагниченности от температуры нестехиометрических ферримагнетиков. На основе исследований пирротина методами ЯГР и РФА доказано, что двухподрешеточный ферримагнетик, содержащий в структуре катионные вакансии, должен рассматриваться, при определенном типе распределения вакансий, как ферримагнетик с четырьмя магнитными подрешетками. В данном случае, дополнительные магнитные подрешетки можно рассматривать как подрешетки, индуцированные хаpaктером распределения катионных вакансий в структуре. Квантово-механические расчеты в рамках модели молекулярного поля температурных изменений намагниченности отдельно для каждой из подрешеток, а также анализ результирующей термокривой намагниченности, объясняют ряд экспериментально полученных кривых зависимости намагниченности от температуры нестехиометрического пирротина с различной плотностью вакансий в структуре.

...

На основе анализа s-d обменного взаимодействия в структурах типа NiAs с частично вакантными катионными позициями, моделировались различного рода зависимости результирующей намагниченности от температуры нестехиометрических ферримагнетиков. На основе исследований пирротина методами ЯГР и РФА доказано, что двухподрешеточный ферримагнетик, содержащий в структуре катионные вакансии, должен рассматриваться, при определенном типе распределения вакансий, как ферримагнетик с четырьмя магнитными подрешетками. В данном случае, дополнительные магнитные подрешетки можно рассматривать как подрешетки, индуцированные хаpaктером распределения катионных вакансий в структуре. Квантово-механические расчеты в рамках модели молекулярного поля температурных изменений намагниченности отдельно для каждой из подрешеток, а также анализ результирующей термокривой намагниченности, объясняют ряд экспериментально полученных кривых зависимости намагниченности от температуры нестехиометрического пирротина с различной плотностью вакансий в структуре.

...

01 04 2024 13:49:50

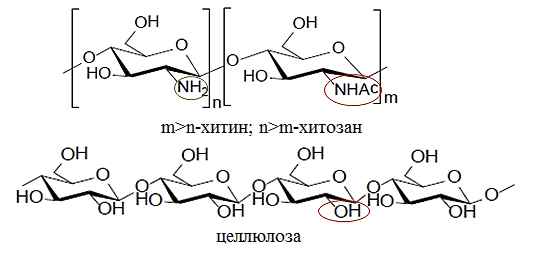

Таблетки должны быть без таких дефектов, как отколотые края, трещины, изменение окраски и загрязнения. В настоящее время в таблеточном производстве применяют следующие вспомогательные вещества: наполнители, связующие, разрыхляющие, и др.

Наполнители (Авицел) предназначены для получения таблеток необходимого размера при малом содержании действующего вещества.

Связующие (Плаздон, коллидон) добавляются в сухом виде или жидком состоянии в качестве вспомогательных веществ для осуществления грануляции или для сцепления частиц при прямом прессовании.

Разрыхляющие (Плаздон XL, коллидон CL) добавляют к таблеткам для улучшения их распадаемости при контактировании со средой ЖКТ.

...

Таблетки должны быть без таких дефектов, как отколотые края, трещины, изменение окраски и загрязнения. В настоящее время в таблеточном производстве применяют следующие вспомогательные вещества: наполнители, связующие, разрыхляющие, и др.

Наполнители (Авицел) предназначены для получения таблеток необходимого размера при малом содержании действующего вещества.

Связующие (Плаздон, коллидон) добавляются в сухом виде или жидком состоянии в качестве вспомогательных веществ для осуществления грануляции или для сцепления частиц при прямом прессовании.

Разрыхляющие (Плаздон XL, коллидон CL) добавляют к таблеткам для улучшения их распадаемости при контактировании со средой ЖКТ.

...

31 03 2024 16:55:21

Статья в формате PDF

131 KB...

Статья в формате PDF

131 KB...

30 03 2024 2:58:52

Статья в формате PDF

155 KB...

Статья в формате PDF

155 KB...

29 03 2024 14:45:56

Статья в формате PDF

279 KB...

Статья в формате PDF

279 KB...

28 03 2024 5:47:33

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

26 03 2024 17:59:29

Статья в формате PDF

173 KB...

Статья в формате PDF

173 KB...

25 03 2024 2:36:33

Применен метод дисперсионного анализа для изучения силы влияния различных комплексных природных факторов на изменчивость длины шишки ели сибирской, произрастающей в Уральской лесорастительной провинции. Показано, что наибольшее влияние на изменчивость длины шишки в этом районе имеют индивидуальные особенности деревьев, долгота местности и высота над уровнем моря.

...

Применен метод дисперсионного анализа для изучения силы влияния различных комплексных природных факторов на изменчивость длины шишки ели сибирской, произрастающей в Уральской лесорастительной провинции. Показано, что наибольшее влияние на изменчивость длины шишки в этом районе имеют индивидуальные особенности деревьев, долгота местности и высота над уровнем моря.

...

24 03 2024 17:23:28

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

23 03 2024 1:59:27

Проведено ретроспективное изучение историй болезней 71 пациента, оперированных по поводу закрытой травмы селезенки.Из общего количества оперированных пациентов спленэктомия была выполнена 25 пациентам, 26 – спленэктомия была дополнена аутолиентрaнcплантаций путем пересадки кусочков селезенки размером 1,5 см3 в ткань большого сальника, а 20 больным были выполнены органосохраняющие операции с использованием лазерной техники. Изучение исследуемых показателей проводили в момент поступления больных, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Группу сравнения составили 46 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола. Лейкоцитарный индекс интоксикации рассчитывали по формуле предложенной В.К. Островским и Ю.М. Свитич. Кроме того определялись лейкоцитарный индекс интоксикации по индексу Я.Я. Кальф-Калифа, а так же индекс резистентности организма и индекс сдвига лейкоцитов крови. В результате проведенного исследования установлено, чтоизменения индексов хаpaктеризующих резистентность организма, у пациентов оперированных на поврежденной селезенке, в ближайшем послеоперационном периоде зависят не от хаpaктера выполненной операции, а от послеоперационных суток. В тоже время в отдаленном послеоперационном природе прослеживается взаимосвязь между хаpaктером выполненной операции и изменениями индексов хаpaктеризующих резистентность организма.

...

Проведено ретроспективное изучение историй болезней 71 пациента, оперированных по поводу закрытой травмы селезенки.Из общего количества оперированных пациентов спленэктомия была выполнена 25 пациентам, 26 – спленэктомия была дополнена аутолиентрaнcплантаций путем пересадки кусочков селезенки размером 1,5 см3 в ткань большого сальника, а 20 больным были выполнены органосохраняющие операции с использованием лазерной техники. Изучение исследуемых показателей проводили в момент поступления больных, на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Группу сравнения составили 46 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола. Лейкоцитарный индекс интоксикации рассчитывали по формуле предложенной В.К. Островским и Ю.М. Свитич. Кроме того определялись лейкоцитарный индекс интоксикации по индексу Я.Я. Кальф-Калифа, а так же индекс резистентности организма и индекс сдвига лейкоцитов крови. В результате проведенного исследования установлено, чтоизменения индексов хаpaктеризующих резистентность организма, у пациентов оперированных на поврежденной селезенке, в ближайшем послеоперационном периоде зависят не от хаpaктера выполненной операции, а от послеоперационных суток. В тоже время в отдаленном послеоперационном природе прослеживается взаимосвязь между хаpaктером выполненной операции и изменениями индексов хаpaктеризующих резистентность организма.

...

22 03 2024 7:57:35

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

21 03 2024 17:49:51

Статья в формате PDF

181 KB...

Статья в формате PDF

181 KB...

20 03 2024 9:23:40

Статья в формате PDF

150 KB...

Статья в формате PDF

150 KB...

18 03 2024 19:38:47

Статья в формате PDF

141 KB...

Статья в формате PDF

141 KB...

17 03 2024 3:27:22

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

15 03 2024 7:48:27

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

13 03 2024 1:37:51

Статья в формате PDF

148 KB...

Статья в формате PDF

148 KB...

12 03 2024 13:16:53

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

11 03 2024 5:30:48

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::