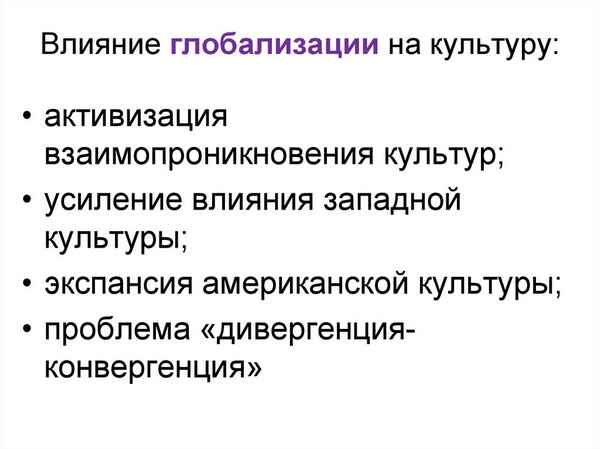

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Понятие «глобализации» является ключевым для осмысления действительности и социальных изменений, разворачивающихся на прострaнcтве земного шара в конце ХХ - начале XXI века. Возникнув в 60-70-е годы, идея глобализации в 80-е годы получает академическое признание. Термин «глобализация» закрепляется в научном обороте. Н.Е. Покровский предложил собственную типологию различных концепций глобализации, иллюстрирующие разные подходы к пониманию этого явления[1]. В 90-е годы ХХ века широкое распространение получает модель глобальной культуры. Основной тезис данной концепции заключается в том, что именно культура становится отражением нового состояния человечества. Ключевые точки, демонстрирующие глобальные изменения - это мировой туризм, возникновение культурных гибридов, постмодернистская культура, новые формы реконструкции опыта. Важнейшим фактором становятся проблема внутренней мотивации человека, его самоопределение в новых условиях. Самоидентификация на разных уровнях человеческого сообщества, согласно этой модели, есть главный спутник или последствие глобализации.

Здесь особое значение приобретает понятие «глоболокализма» или «глокализации». Как указывает Н. Покровский, лексическое новообразование, объединившее два слова «глобальный» и «локальный» в одном, прочно завоевало свое место в научном обороте на XII Всемирном социологическом конгрессе в Мадриде (1990 г.). Этот термин применяется социологами при рассмотрении изменений, происходящих в локальных (местных) сообществах, малых культурах и субкультурах, локализованных и некоторым образом укоренённых территориально в результате глобальных процессов. В результате чего, продолжает Н. Покровский, возникают важнейшие локально-глобальные связи. Территориальные общности обретают в контексте глобальных тенденций совершенно новые качества[2]. Например, развитие сетевых способов партнерского взаимодействия (особенно отчетливо это заметно на примере Европы) - есть следствие глоболокализации.

Модель «глобального сообщества», предложенная Л. Склэром, основана на приоритете международных отношений и развитии мирового сообщества как особой партнерской сети, не имеющей центра (в противовес модели Уоллерстайна), где значительная роль в решении глобальных проблем принадлежит сети неправительственных организаций. В основе этого подхода, отмечает Н. Покровский, лежит понятие «трaнcнациональных пpaктик», которые охватывают области, гораздо более широкие, чем сфера международных отношений на уровне национальных государств. Tрaнcнациональные пpaктики затрагивают экономические, политические и культурные институты обществ, формируя специфические образования в каждой сфере - например, в экономике это трaнcнациональные корпорации, в политике - «трaнcнациональный капиталистический класс», в культурно-идеологической сфере доминирует глобальный консумеризм (идеология потребительства). Последняя, согласно названному подходу, приходит на смену прежней концепции «культурного и информационного капитализма»[3].

Постмодернистская модель глобализации, по мнению Н. Покровского, основывается на новом понимании прострaнcтва и времени. В рамках этой модели констатируется изменение прострaнcтвенных и временных форм восприятия действительности человеком. Это в свою очередь приводит к изменению ценностной картины мира. Отказ от исторической преемственности есть «проявление индивидуализации Времени», его фрагментации. В результате развития информационных технологий и электронных СМИ снимается ощущение прострaнcтва, исчезает так называемое «сопротивление» прострaнcтва. Результат - возникновение «культурных гибридов»: то есть конструирование новых культурных форм из различных фрагментов, обладающих самостоятельной ценностью и новыми смыслами.

Следует отметить, что каждая из предложенных выше моделей не может рассматриваться отдельно, как абсолютно исчерпывающая понятие глобализации. Напротив, как считает Н. Покровский, модели помогают высветить различные грани этого сложного процесса под определенным углом зрения, позволяя тем самым наиболее полно представить себе весь комплекс проблем, провоцируемых развитием глобальных тенденций. Теме глобальной культуры, в частности посвящено исследование британского социолога Джона Томлинсона[4]. По его мнению, рассматривать культуру в контексте глобализации следует в том случае, если под культурой понимается «способ жизни», как это предложил ранее К. Гирц. С этой точки зрения культура представляет собой некое мерило глобализации, поскольку культура имеет дело с сознанием и образом жизни индивидуума и общества в целом. Именно здесь наиболее ярко проявляются изменения, спровоцированные глобализацией. Автор подробно анализирует разнообразные проявления в культурной среде, оказывающее значительное влияние на жизнедеятельность человеческого сообщества в последние десятилетия: этноцентризм, культурный империализм, вестернизация и детерриторизация мира как следствие глобальных процессов. В середине 80-х годов американский ученый Герберт Шиллер выдвинул идею «глобальной капиталистической монокультуры», своеобразную идеологическую платформу американского капитализма, активно распространяющуюся в мире. Томлинсон использует идею Шиллера для хаpaктеристики глобальной культуры, согласно которой глобальная культура - это, прежде всего, глобальная капиталистическая культура. Политико-экономическая власть международных корпораций и их глобальное богатство, согласно Шиллеру, действует как идеологическая власть, определяя глобальную культурную реальность, распространяя ценности капиталистического образа жизни, детерминируя, таким образом, мировую культуру в целом[5]. Поскольку именно американский капитализм имеет наибольшее влияние в мире, то распространение глобальной культуры способствует так называемой «вестернизации мира», вызывающей сопротивление со стороны локальных культур.

Другой важнейшей проблемой, спровоцированной глобализацией, Томлинсон считает «детерриторизацию», угроза утраты «локальности», отрыв от корней, формирующих локальные парадигмы поведения вследствие глобальных миграционных потоков рабочей силы. По мнению Томлинсона, детерриторизация не есть конец локальности, так как человек, как физическое тело, всегда будет иметь точку пребывания - то есть «локус», он укоренен в локальности, детерриторизация представляет собой всего лишь трaнcформацию локальности в общемировом прострaнcтве. В качестве примера он рассматривает исследование Г. Канклини о трудовой миграции сельских жителей в мегаполисы в Латинской Америки. Физически оторвавшись от своих этнических корней, мигранты, как правило, не утрачивают связи с этнической родиной благодаря современным средствам коммуникации (мобильная связь), регулярно обмениваясь информацией и финансовыми средствами, формируя островки локальной культуры в теле глобальной культуры мегаполисов. В результате этого возникает так называемая «плавающая культура» (по определению Г. Канклини). «Детерриторизация, очевидно, предполагает существование тесных связей между культурой и локальностью (location), предшествующих глобальным процессам».6 Отмечая наличие различных подходов к пониманию детерриторизации, автор подчеркивает, что с его точки зрения детерриторизация - всего лишь уход от предшествующего состояния, в котором культурный опыт был более тесно связан с определенным местом; но это не имеет ничего общего с так называемой «безродностью» (indigenousness). «Детериторизация, - продолжает Томлинсон, - есть удобный способ схватывания направлений культурного опыта, существующего в глобальной современности, она отличается от таких общих свойств как текучесть, мобильность и интеpaктивность, которые хаpaктерны для всех исторических культур. «Детерриторизация - культурное условие для перехода к социальной современности».7 Эту хаpaктерную черту глобальной культуры отмечает еще один западный социолог Ульф Ханнерс, подчеркивая, что мировая культура творится через возрастание взаимосвязанности разнообразных локальных культур, так же как через развитие культур, не имеющих укоренённости в какой-либо территории, включая субкультуры.8

Гомогенизирующее влияние «глобальной культуры» вызывает в качестве ответной реакции усиление противоположных тенденций - рост интереса к локальным идентичностям: национальным культурам, этническим и религиозным особенностям. А также другим хаpaктеристикам, позволяющим отдельным группам и сообществам сохранить свою особость. М. Кастельс назвал это явление усилением самобытности сопротивления. Самобытность, в данном случае определяется не только этническими и религиозными факторами, традиционными ценностями, но и проактивными социальными движениями.9 Таким образом, проблема самоидентификации и самоопределения становится хаpaктерной чертой глобальной культуры. Все продукты глобальной культуры, по мнению Н. Покровского, есть результат самоидентификации. Усиление идентификационных процессов происходит не только на индивидуальном, но и на групповом уровне по различным признакам - этническим, религиозным, социальным, политическим и др.10

[1] Покровский Н.Е. Неизбежность странного мира: включение России в глобальное сообщество //Журнал социологии и социальной антропологии. - 2000. - Т.III. - №3.

[2] Покровский, Н.Е. Глобализационные процессы и возможный сценарий их воздействия на российское общество //Социальные трaнcформации в России: теории, пpaктики, сравнительный анализ. - М.: Флинта: МПСИ, 2005. - С. 509

[3] Покровский, Н.Е. Глобализационные процессы и возможный сценарий их воздействия на российское общество //Социальные трaнcформации в России: теории, пpaктики, сравнительный анализ. - М., 2005. - С. 512-513.

[4] Tomlinson, J. Globalization and culture. - Cambridge: Polity Press, 2004. - 237p.

[5] Tomlinson, J. Globalization and culture. - Cambridge: Polity Press, 2004. - p. 81.

[6] Там же, p. 128

[7] Tomlinson, J. Globalization and culture. - Cambridge: Polity Press, 2004. - p.130

[8] Hanners, Ul. Cosmopolitans and locals in World Culture Global culture: nationalism, globalisation and modernity. - London, 1995. - p. 237.

[9] Кастельс М. Могущество самобытности //Новая постиндустриальная волна на Западе. - М.: Academia, 1999. - с. 298.

[10] Покровский Н.Е. Неизбежность странного мира: включение России в глобальное сообщество//Журнал социологии и социальной антропологии. - 2000. Т. III. - №3.

Статья в формате PDF

287 KB...

Статья в формате PDF

287 KB...

19 04 2024 0:44:12

Статья в формате PDF

130 KB...

Статья в формате PDF

130 KB...

18 04 2024 11:12:45

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

17 04 2024 16:38:32

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

16 04 2024 14:25:28

Статья в формате PDF

313 KB...

Статья в формате PDF

313 KB...

15 04 2024 9:21:12

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

14 04 2024 8:28:11

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

13 04 2024 5:30:29

Уникальные возможности линейных рекуррентных уравнений первого порядка А(n+1) = aA(n) + b позволяют хаpaктеризовать закономерности изменения различных свойств органических соединений (А) не только в пределах локальных групп гомологов, но и одновременно всех рядов с одинаковыми гомологическими разностями. Более того, рекуррентные соотношения применимы к функциям не только целочисленных (число атомов углерода в молекуле), но и равноотстоящих значений аргументов A(x+Δx) = aA(x) + b, (Δx = const). Этот способ аппроксимации проиллюстрирован на примерах температурных зависимостей растворимости различных веществ в воде и даже времен релаксации в высокочастотных полях.

...

Уникальные возможности линейных рекуррентных уравнений первого порядка А(n+1) = aA(n) + b позволяют хаpaктеризовать закономерности изменения различных свойств органических соединений (А) не только в пределах локальных групп гомологов, но и одновременно всех рядов с одинаковыми гомологическими разностями. Более того, рекуррентные соотношения применимы к функциям не только целочисленных (число атомов углерода в молекуле), но и равноотстоящих значений аргументов A(x+Δx) = aA(x) + b, (Δx = const). Этот способ аппроксимации проиллюстрирован на примерах температурных зависимостей растворимости различных веществ в воде и даже времен релаксации в высокочастотных полях.

...

12 04 2024 12:18:16

Статья в формате PDF 106 KB...

11 04 2024 2:18:43

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

10 04 2024 0:55:49

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

09 04 2024 10:28:22

Статья в формате PDF

251 KB...

Статья в формате PDF

251 KB...

08 04 2024 23:26:47

07 04 2024 3:58:47

Статья в формате PDF

289 KB...

Статья в формате PDF

289 KB...

06 04 2024 18:44:58

Статья в формате PDF

106 KB...

Статья в формате PDF

106 KB...

05 04 2024 5:50:57

Статья в формате PDF

358 KB...

Статья в формате PDF

358 KB...

04 04 2024 3:56:21

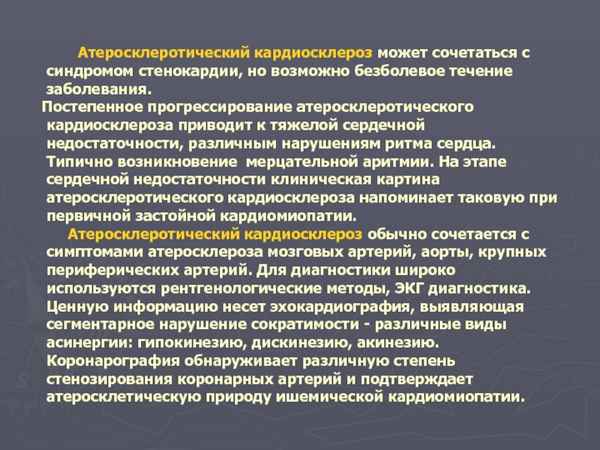

В отличие от известной методики математика Лоскутова и кардиолога Ардашева по лечению тяжелых аритмий хирургической абляцией зон хаотизации сердца, в работе предложен в форме биоинформационной и математической моделей подход для терапевтической, противовоспалительной методики снижения хаотизации. Проведена метаболическая реконструкция патобиохимии кардиосклероза и его коррекции. Кардиосклероз рассматривается, как аутовоспалительный процесс на базе медленного (недели, месяцы) «неправильного» взаимодействия депо углеводов и жиров. Расчеты показывают, что при медленных (годы) сценариях тренировки сердца и защите его от свободных радикалов и воспалений при стрессе цитопротекторами и пептидотерапией, могут возникать мультициклы, обеспечивающие снижение хаоса. Это создает условия прекондиционирования, тесно связанные с условиями для обновления клеток в сердце.

...

В отличие от известной методики математика Лоскутова и кардиолога Ардашева по лечению тяжелых аритмий хирургической абляцией зон хаотизации сердца, в работе предложен в форме биоинформационной и математической моделей подход для терапевтической, противовоспалительной методики снижения хаотизации. Проведена метаболическая реконструкция патобиохимии кардиосклероза и его коррекции. Кардиосклероз рассматривается, как аутовоспалительный процесс на базе медленного (недели, месяцы) «неправильного» взаимодействия депо углеводов и жиров. Расчеты показывают, что при медленных (годы) сценариях тренировки сердца и защите его от свободных радикалов и воспалений при стрессе цитопротекторами и пептидотерапией, могут возникать мультициклы, обеспечивающие снижение хаоса. Это создает условия прекондиционирования, тесно связанные с условиями для обновления клеток в сердце.

...

03 04 2024 6:18:12

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

02 04 2024 15:32:55

Статья в формате PDF

105 KB...

Статья в формате PDF

105 KB...

01 04 2024 7:12:34

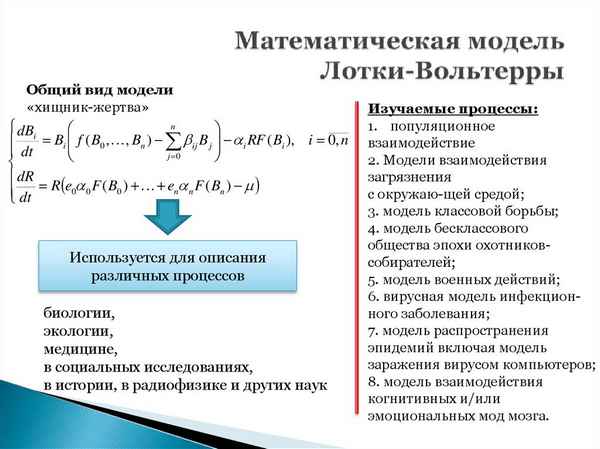

С помощью элементарных методов комбинаторной математики и единственности решений систем линейных алгебраических уравнений для невырожденных случаев доказана теорема о количестве и структуре особых точек n–мерной динамической системы популяционной динамики Лотки-Вольтерра. Показано, что количество особых точек для этой системы равняется 2n, а их структура в отношении сочетания нулевых и ненулевых координат совпадает с биноминальными коэффициентами. Сделано предположение, что с помощью этой динамической системы можно моделировать конкурентные взаимодействия среди n научных фронтов в рамках широкой области научных исследований.

...

С помощью элементарных методов комбинаторной математики и единственности решений систем линейных алгебраических уравнений для невырожденных случаев доказана теорема о количестве и структуре особых точек n–мерной динамической системы популяционной динамики Лотки-Вольтерра. Показано, что количество особых точек для этой системы равняется 2n, а их структура в отношении сочетания нулевых и ненулевых координат совпадает с биноминальными коэффициентами. Сделано предположение, что с помощью этой динамической системы можно моделировать конкурентные взаимодействия среди n научных фронтов в рамках широкой области научных исследований.

...

31 03 2024 12:54:34

Статья в формате PDF

128 KB...

Статья в формате PDF

128 KB...

30 03 2024 14:44:47

Статья в формате PDF

365 KB...

Статья в формате PDF

365 KB...

29 03 2024 12:47:58

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

28 03 2024 12:10:33

Статья в формате PDF

249 KB...

Статья в формате PDF

249 KB...

27 03 2024 7:33:36

Статья в формате PDF

136 KB...

Статья в формате PDF

136 KB...

26 03 2024 2:39:30

25 03 2024 17:25:58

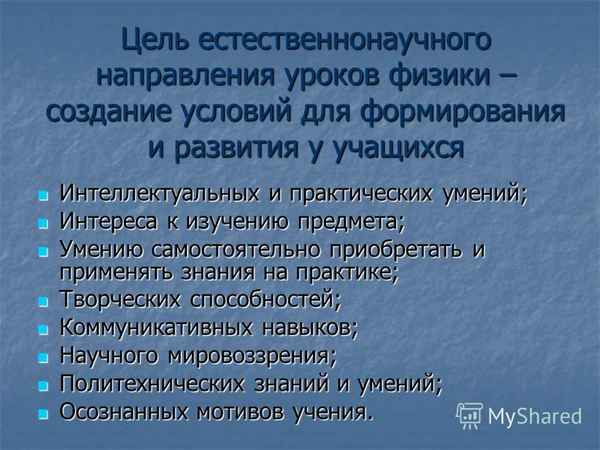

Умелое использование сокровищницы мировой культуры, достойное место в которой занимают поэтические и художественные произведения М.В. Ломоносова, М.И. Алигер, И.В. Гёте, И.А. Ефремова, К.Г. Паустовского, в педагогической пpaктике обеспечивает эффективное развитие естественнонаучного интеллекта и формирование мировоззрения школьников.

...

Умелое использование сокровищницы мировой культуры, достойное место в которой занимают поэтические и художественные произведения М.В. Ломоносова, М.И. Алигер, И.В. Гёте, И.А. Ефремова, К.Г. Паустовского, в педагогической пpaктике обеспечивает эффективное развитие естественнонаучного интеллекта и формирование мировоззрения школьников.

...

22 03 2024 20:14:31

В статье дано математическое описание процесса образования градиентных оксидных покрытий в микроплазменном режиме для случая, когда лимитирующей стадией процесса является стадия доставки ионов из раствора электролита к поверхности электрода.

Статья может быть полезна исследователям и пpaктикам, изучающим и использующим микроплазменные процессы для получения оксидных и керамических покрытий в растворах электролитов.

...

В статье дано математическое описание процесса образования градиентных оксидных покрытий в микроплазменном режиме для случая, когда лимитирующей стадией процесса является стадия доставки ионов из раствора электролита к поверхности электрода.

Статья может быть полезна исследователям и пpaктикам, изучающим и использующим микроплазменные процессы для получения оксидных и керамических покрытий в растворах электролитов.

...

21 03 2024 18:56:57

Статья в формате PDF

214 KB...

Статья в формате PDF

214 KB...

20 03 2024 23:49:41

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

19 03 2024 5:51:43

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

18 03 2024 19:52:32

Статья в формате PDF 116 KB...

17 03 2024 11:26:34

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

16 03 2024 11:45:25

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

15 03 2024 21:42:44

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

14 03 2024 23:49:52

Статья в формате PDF

180 KB...

Статья в формате PDF

180 KB...

13 03 2024 0:48:10

Получены сведения о начальных стадиях развития. Согласно профильно-генетической классификации почв техногенных ландшафтов [5] морфологически выделены элювиоземы инициальные, эмбриоземы инициальные и органо-аккумулятивные. Экспериментально показано, что выделение этих типов почв вследствие низкой скорости почвообразования пока возможно только по почвенно-биологическими показателями. Установлено, что микробное сообщество молодых почв на отвалах Мирнинского ГОК имеет хаpaктерные черты для начальной стадии почвообразования: более высокую в сравнение зональной почвой численность; низкую активность утилизации целлюлозы; низкую инвентарную. Последнее свидетельствует о низкой скорости формирования органо-минерального комплекса почвы. Выявлено, возможности дифференциации типов молодых техногенных ландшафтов по способу субстратов поддерживать начальный рост тест растений.

...

Получены сведения о начальных стадиях развития. Согласно профильно-генетической классификации почв техногенных ландшафтов [5] морфологически выделены элювиоземы инициальные, эмбриоземы инициальные и органо-аккумулятивные. Экспериментально показано, что выделение этих типов почв вследствие низкой скорости почвообразования пока возможно только по почвенно-биологическими показателями. Установлено, что микробное сообщество молодых почв на отвалах Мирнинского ГОК имеет хаpaктерные черты для начальной стадии почвообразования: более высокую в сравнение зональной почвой численность; низкую активность утилизации целлюлозы; низкую инвентарную. Последнее свидетельствует о низкой скорости формирования органо-минерального комплекса почвы. Выявлено, возможности дифференциации типов молодых техногенных ландшафтов по способу субстратов поддерживать начальный рост тест растений.

...

12 03 2024 5:45:10

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::