СОЧИНСКИЙ РЕГИСТР ГЕМОБЛАСТОЗОВ: МОДЕЛЬ ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Сочинский регистр гемобластозов был создан в 1974 году в составе клинического отделения гемобластозов НИИ экспериментальной патологии и терапии АМН СССР /впоследствии - НИИ медицинской приматологии РАМН/. Сочинский регистр гемобластозов осуществляет многоплановые научные исследования по эпидемиологии новообразований лимфатической и кроветворной ткани, обеспечивает разработку и внедрение в пpaктику новых режимов лечения. Одной из основных задач регистра является совершенствование качества и эффективности диспансеризации больных лейкозами и лимфомами, выявляемых в контролируемых регионах Краснодарского края с общей численностью 2 миллиона постоянного населения. В зоны работы регистра включены территории края с наиболее конкретизированной гематологической службой. Сюда вошли 8 городов и 7 сельских районов, в том числе города Краснодар, Армавир, Новороссийск, Туапсе и др.

Основным рабочим документом регистра является специальная форма персональной карты (СПК), включающая общие сведения о больном, условия его жизни, хаpaктеристику общего состояния и опухоли, этапы ее лечения. Предусмотрена система дополнения СПК динамическими сведениями - ежегодно на каждого больного заполняется этапное сообщение, включающее данные о динамике патологического процесса и проведенной терапии. Информация обо всех случаях заболеваний в выделенных регионах Краснодарского края поступает по каналам перекрывающей системы накопления данных: специализированные гематологические и oнкoлoгические службы, общая лечебная сеть, патологоанатомические лаборатории, ведомственные медицинские службы, ЗАГС, медико-санитарные экспертные комиссии (МСЭК).

Разработанная документация и специальная система регистрации больных гемобластозами в зонах действия регистра обеспечили прослеживание судьбы каждого больного, с определением выживаемости и оценкой эффективности терапии. Это позволило проводить в рамках Сочинского регистра многоплановые научные разработки, осуществлять разнообразные статистические и аналитические эпидемиологические исследования.

Банк данных Сочинского регистра к настоящему времени представляет собой всестороннюю информацию клинического, социального и эпидемиологического плана о 6622 больных гемобластозами (3417 мужчин и 3205 женщин).

По формам лейкозов и лимфом больные распределились следующим образом:

- хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) - 24,2% (стабильно занимает 1 ранговое место);

- острые лейкозы (ОЛ) - 21,9%;

- лимфогранулематоз (ЛГ) и неходжкинские лимфомы (НХЛ) - по 14,5% (разница составляет 0,03%, хотя в предыдущие десятилетия ЛГ значимо опережал другие формы лимфом);

- множественная миелома (ММ) - 8,2%.

Далее представлены миелопролиферативные заболевания: хронический миелолейкоз - 8,0%, эритремия - 4,3%, сублейкемический миелоз - 3,4%.

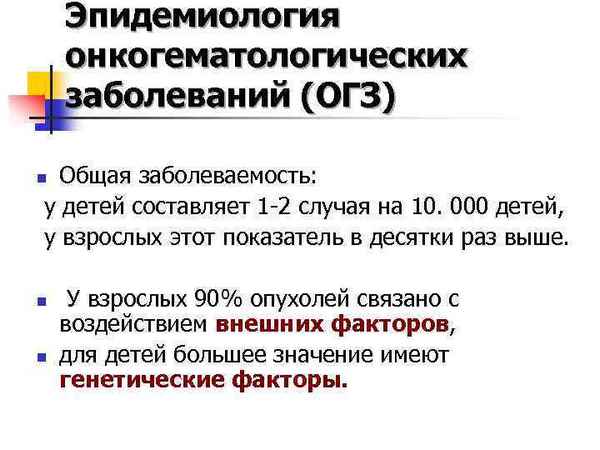

Соответственно нозологическим формам лейкозов и лимфом, проведены возрастные корреляционные сопоставления, хаpaктеризующие особенности распределения заболеваний среди мужчин и женщин, среди жителей города и села. Среднегодовые показатели заболеваемости гемобластозами мужчин превышают таковые у женщин в 1,3 - 1,5 раза. Равным образом, коэффициенты заболеваемости в городах выше, чем в сельской местности.

Поскольку территория, на которой действует Сочинский регистр гемобластозов, охватывает население различных этнических групп, это открывает возможности анализа частоты новообразований лимфатической и кроветворной ткани в национальном аспекте. На материалах регистра регулярно изучаются статистические показатели, хаpaктеризующие распространенность злокачественных новообразований лимфатической и кроветворной ткани в разных национальных когортах. В Краснодарском крае уровень заболеваемости гемобластозами лиц адыгeйской национальности в 2 - 3 раза меньше, чем среди русских, украинцев и армян. В то же время, наиболее высокие коэффициенты заболеваемости лейкозами и лимфомами оказались хаpaктерными для армян.

Изучение особенностей распространения отдельных форм злокачественных новообразований лимфатической и кроветворной ткани смыкается с целым рядом аналитических исследований. В частности, на базе регистра проводилось серо-эпидемиологическое исследование при ЛГ (изучена корреляция между уровнем антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр у больных и близко контактирующих с ними родственниками). Выполнена серия работ по изучению метаболизма стероидных гормонов у больных с некоторыми формами лейкозов; осуществлен популяционный анализ роли наследуемых факторов и факторов внешней среды в становлении лейкозов и лимфом; проводилось изучение горизонтального и вертикального распространения злокачественных новообразований лимфатической и кроветворной ткани на модели «семейных гемобластозов», апробированы разные методики для предварительного отбора групп риска. Отдельные фрагменты научных исследований, требующие специального оборудования, проводились совместно с соответствующими лабораториями ИМП РАМН.

Полученные сведения по текущей статистике в наблюдаемой популяции использованы в дальнейших эпидемиологических (в том числе корреляционных) исследованиях и ряде научных работ клинического плана.

Обширная клиническая и эпидемиологическая информация по большому массиву больных, накопленная в регистре гемобластозов за 30-летний период работы, позволила провести когортный анализ по сочетанию новообразований лимфатической и кроветворной ткани с опухолями других локализаций. Выяснено, что риск возникновения второго злокачественного новообразования наиболее высок у больных ХЛЛ, ЛГ и эритремией: показатели относительного риска (ОР) оказались, соответственно 3,41, 1,315 и 1,914 (χ2=121,575, χ2> χ012, т.е., риск ошибки меньше 1%). Кроме того, показана высокая корреляция формы гемобластоза с отдельными локализациями солидных опухолей. Так, ОР возникновения paка желудка оказался наиболее значимым при ЛГ - 3,513 (χ2>χ012), ОР развития paка легкого - при ХЛЛ - 3,087 (χ2>χ252). В то же время, для ЛГ этот показатель соответствует 0,144 (χ2>χ0252). Для женщин, больных ЛГ, особо высокие показатели ОР отмечены для paка молочной железы - 9,444 (χ2>χ012). Для больных ХЛЛ ОР возникновения paка кожи составил 1,945 (χ2>χ052).

Выявлен ряд других интересных клинико-гематологических сопоставлений и хаpaктерных особенностей разных форм гемобластозов, ассоциированных с опухолями других локализаций.

На материалах Сочинского регистра, располагающего подробной социальной информацией по репрезентативному числу больных, исследовано наличие корреляционной связи между гемобластозами и факторами профессиональных воздействий, предшествовавшими развитию заболевания. Наличие профессиональной вредности до начала заболевания зарегистрировано у 49,1% больных, т.е. пpaктически у половины работающих. Анализ профессиональных маршрутов 2646 больных с разными формами лейкозов и лимфом, с акцентом на наличие вредных воздействий производственной среды и трудового процесса, обнаружил неоднозначное действие на мужчин и женщин одних и тех же факторов профессионального риска, а также варьирование их при разных формах гемобластозов. При использовании методов статистического анализа, произведен расчет ОР развития новообразований лимфатической и кроветворной ткани, в свете профессиональных факторов.

Эти и другие научные исследования по актуальным вопросам онкогематологии позволяют хаpaктеризовать демографическую и эпидемиологическую ситуацию в популяции в целом. А собранные в регистре статистические материалы и данные перманентного клинического наблюдения ориентированы на оценку эффективности лечения и прослеживание выживаемости больных с разными формами гемобластозов. На этой основе осуществляются изучение клинического и трудового прогноза больных лейкозами и лимфомами, разработка программ реабилитационного ведения и принципов управления диспансеризацией больших контингентов больных гемобластозами.

На 1 этапе диспансеризации (ранняя диагностика и взятие на диспансерный учет) созданная в регистре система перекрывающей информации приобретает особенную значимость. Одним из основных принципов работы Сочинского регистра является регистрация всех случаев гемобластозов в контролируемом регионе, учет и наблюдение больных в динамике, - с момента установления диагноза до cмepти больного.

В регистре традиционно большое внимание уделяется вопросам изучения социально-трудового потенциала больных гемобластозами, разработке критериев трудоспособности, вопросам психологической, медико-социальной и трудовой адаптации больных. Эти важнейшие аспекты легли в основу организации всей диспансерной работы. Изучение состояния трудоспособности на материалах регистра имеет хаpaктер популяционного исследования, а оценка на представительном массиве делает репрезентативными результаты выборки. Выполненный цикл научных исследований по изучению клинического и трудового прогноза и разработка принципов врачебно-трудовой экспертизы при разных формах гемобластозов дали возможность увеличить во всех зонах число больных с полностью или частично восстановленной трудоспособностью.

Одним из важнейших разделов работы регистра является организационно-методическая работа. В рамках совершенствования качества и эффективности диспансеризации больных гемобластозами, осуществляется консультативная помощь в зонах регистра и контроль за их работой, повышение квалификации гематологов, oнкoлoгов и широкого круга пpaктических врачей.

Таким образом, Сочинский регистр гемобластозов представляет собой модель популяционного paкового регистра. Он имеет многоцелевое назначение: накапливаемые данные, помимо проведения разносторонних эпидемиологических исследований, могут быть использованы в целях разработки средств терапии, реабилитации больных, исследования причин заболевания и организации противоpaковой борьбы.

Важно, что работа регистра базируется на взаимодействии всех звеньев системы здравоохранения в процессе выявления и лечения больных. А если учитывать, что в настоящее время в пpaктическом здравоохранении возрождаются принципы диспансеризации населения, созданная в Сочинском регистре гемобластозов система управления диспансеризацией больших контингентов больных лейкозами и лимфомами может быть особенно востребованной.

23 04 2024 17:36:56

Статья в формате PDF

120 KB...

Статья в формате PDF

120 KB...

22 04 2024 21:41:45

Статья в формате PDF

157 KB...

Статья в формате PDF

157 KB...

21 04 2024 1:36:52

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

20 04 2024 15:33:27

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

19 04 2024 4:27:32

Статья в формате PDF

209 KB...

Статья в формате PDF

209 KB...

17 04 2024 8:58:25

13 04 2024 13:29:24

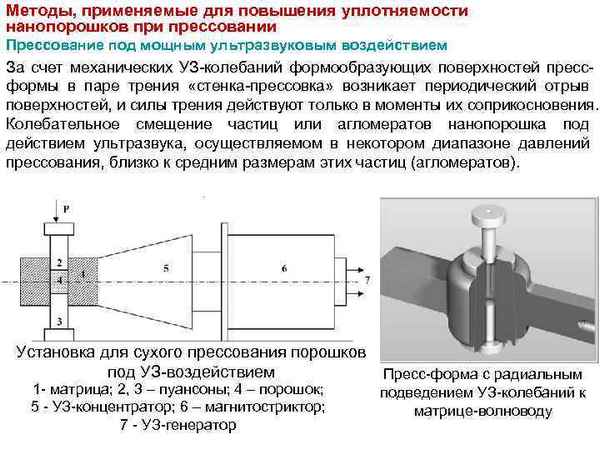

В настоящей работе исследована зависимость плотности прессовок на железной, медной и никелевой с различными углерод содержащими порошковыми наполнителями от давления статического прессования. Для всех изучаемых двухфазных порошковых смесей, и для каждой стадии прессования рассчитаны постоянные уплотняемости. Физический смысл постоянных в предложенной работе выяснен. Для каждой стадии прессования определен интервал плотности в зависимости от химического и концентрационного составов порошковой смеси. В работе, приведены данные уплотняемости порошкового тела при приложении давлении прессования в условиях статической нагрузки, используя которые можно объяснить процессы, наблюдаемые в процессе уплотнения порошка. Оценка уплотняемости порошков позволяет составить более эффективную технологию изготовления порошковых изделий с заданными значениями плотности.

...

В настоящей работе исследована зависимость плотности прессовок на железной, медной и никелевой с различными углерод содержащими порошковыми наполнителями от давления статического прессования. Для всех изучаемых двухфазных порошковых смесей, и для каждой стадии прессования рассчитаны постоянные уплотняемости. Физический смысл постоянных в предложенной работе выяснен. Для каждой стадии прессования определен интервал плотности в зависимости от химического и концентрационного составов порошковой смеси. В работе, приведены данные уплотняемости порошкового тела при приложении давлении прессования в условиях статической нагрузки, используя которые можно объяснить процессы, наблюдаемые в процессе уплотнения порошка. Оценка уплотняемости порошков позволяет составить более эффективную технологию изготовления порошковых изделий с заданными значениями плотности.

...

12 04 2024 16:13:48

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

10 04 2024 4:56:12

Статья в формате PDF

124 KB...

Статья в формате PDF

124 KB...

09 04 2024 22:57:42

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

08 04 2024 6:45:26

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

07 04 2024 21:20:49

Статья в формате PDF

115 KB...

Статья в формате PDF

115 KB...

06 04 2024 3:48:29

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

05 04 2024 12:39:36

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

03 04 2024 21:40:17

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

02 04 2024 23:14:31

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

01 04 2024 15:24:12

Статья в формате PDF

119 KB...

Статья в формате PDF

119 KB...

31 03 2024 1:35:23

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

30 03 2024 22:29:39

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

29 03 2024 4:41:45

Статья в формате PDF

313 KB...

Статья в формате PDF

313 KB...

27 03 2024 0:43:38

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

26 03 2024 11:28:24

25 03 2024 11:22:40

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

24 03 2024 15:10:34

Статья в формате PDF

111 KB...

Статья в формате PDF

111 KB...

23 03 2024 21:55:45

Статья в формате PDF

102 KB...

Статья в формате PDF

102 KB...

22 03 2024 23:39:54

Статья в формате PDF

359 KB...

Статья в формате PDF

359 KB...

21 03 2024 21:23:25

Статья в формате PDF

103 KB...

Статья в формате PDF

103 KB...

20 03 2024 8:38:54

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

19 03 2024 6:51:13

Статья в формате PDF

263 KB...

Статья в формате PDF

263 KB...

16 03 2024 6:52:33

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::