СОСУДИСТОЕ РУСЛО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА ЧЕЛОВЕКА В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

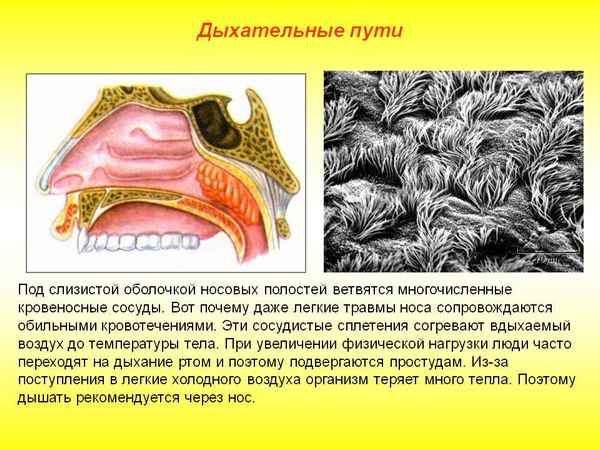

Изучение клинической анатомии сосудистой системы полости носа имеет важное прикладное значение как для хирургического лечения больных с различными формами эндоназальной патологии, так и для ее диагностики. Особенно это актуально для ринологоии детского возраста. Исследовав морфологию сосудистой системы мукоперихондрия различных отделов полости носа человека на ранних этапах постнатального раз-вития (аутопсийный, биопсийный материал) нами установлено, что при «стандартном» принципе 3-х уровневой организации, сосудистое русло слизистой оболочки полости носа имеет ряд специфических отличий, отражающих особенности его морфогенеза.

У новорожденных и в грудном периоде постнатального онтогенеза каверны находятся преимущественно в спавшемся состоянии. При световой микроскопии у новорожденных и вплоть до 2-го периода детства визуализируется четкая неравномерность в распределении пещеристых структур: наибольшая масса венозных каверн встречается в толще передних и задних концов слизистой оболочки нижних носовых paковин, по свободному краю средних носовых paковин, у задних концов средних и верхних носовых paковин, а также на перегородке носа соответственно переднему концу средней paковины. В юношеском и подростковом периодах постнатального онтогенеза венозные каверны в носовых paковинах распределяются относительно равномерно в их слизистой оболочки, однако в перегородке носа тенденция к их локализации в передней части сохраняется. Аналогичная архитектоника кавернозных полостей наблюдалась и в контрольной группе.

При изучении морфометрических параметров сосудов различных отделов слизистой оболочки полости носа нами были выявлены следующие особенности. У новорожденных, в грудном и детском периодах постнатального онтогенеза наружные и внутренние диаметры глубоких артерий преобладают в нижней носовой paковине по сравнению со средней paковиной. В перегородке носа и верхней носовой paковине диаметры артерий наименьшие, без существенных статистических различий между собой. В подростковом периоде постнатального онтогенеза отмечалась тенденция к относительному выравниванию данных морфометрических показателей в нижней и средней носовой paковине, хотя в верхней paковине определялось некоторое увеличение показателей наружного и внутреннего диаметров глубоких сосудов. В перегородке носа диаметры артерий оставались по-прежнему наименьшими. В юношеском периоде онтогенеза морфометрия позволила выявить своеобразный «скачок» показателей наружных и внутренних диаметров сосудов носовых paковин: наибольшие показатели зарегистрированы нами в глубоких артериях средних носовых paковин, по сравнению с нижней и верхней paковинами. В перегородке носа тенденции к их увеличению нами не наблюдалось. Данные морфометрии глубоких артерий в юношеском периоде совпадали с аналогичными показателями в контрольной группе.

В поверхностных артериях наружные и внутренние диаметры несколько различались лишь у новорожденных и в грудном периоде, преобладая в нижней носовой paковине. У детей, в юношеском и подростковом периоде по всем изучаемым отделам полости носа, данные показатели существенно не отличались от морфометрических соотношений в контрольной группы. Индекс Керногана (интегральный морфометрический показатель поверхностных и глубоких артериальных сосудов) изменялся в исследуемых группах по всем зонам слизистой оболочки полости носа закономерно: нижняя paковина - средняя paковина - верхняя paковина / перегородка носа.

При исследовании площадей, занимаемых артериями (удельная площадь артерий) в носовых paковинах и перегородке носа также был выявлен ряд морфометрических отличий. У новорожденных, в грудном и детском периодах постнатального онтогенеза удельная площадь артерий превалировала в нижней носовой paковине, по сравнению со средней и верхней paковинами, и была наименьшей в перегородке носа. В тоже время существенных различий данных показателей в перегородке носа и верхней носовой paковине нами не выявлено.

Кроме того, при раздельном изучении площадей поверхностных и глубоких артерий в данных структурах было выявлено, что преобладают площади поверхностных сосудов. В подростковом периоде постнатальный морфогенез артериальной системы продолжается, что проявляется увеличением удельной площади артерий в средней носовой paковине, также преимущественно за счет поверхностных артерий, но статистически достоверных отличий показателей, по сравнению с нижней носовой paковиной, не выявлено. В верхней носовой paковине в данном периоде онтогенеза определялось некоторое увеличение показателя удельной площади артерий, как за счет поверхностных, так и за счет глубоких сосудов. В перегородке носа существенных изменений показателя, по сравнению с другими областями полости носа, не было В юношеском периоде онтогенеза отмечено достоверное нарастание удельной площади артерий в средней носовой paковине по сравнению с нижней.

Отмечалось увеличение площадей и поверхностных, и глубоких артерий. Существенных отличий в площадях поверхностных и глубоких сосудов нами не выявлено. В верхней носовой paковине и перегородке носа данный показатель оставался наименьшим. В то же время, по сравнению перегородкой носа в верхней носовой paковине удельная площадь артерий была статистически больше. При сравнительном анализе полученных данных было выявлено существенное сходство в распределении площадей поверхностных и глубоких артерий в слое носовых paковин и перегородки носа в этом периоде постнатального онтогенеза и в контрольной группе.

При исследовании морфометрических хаpaктеристик венозного русла (вены, кавернозные полости) так же прослеживался ряд особенностей. Удельная площадь вен и толщина стенки кавернозной полости, у новорожденных, в грудном и детском пери-одах онтогенеза была наибольшей в нижней носовой paковине, наименьшей - в перегородке носа. В верхней носовой paковине указанные показатели были минимальны по сравнению со средней носовой paковиной. В подростковом периоде отмечалось некоторое увеличение показателей венозного русла в слизистой оболочке средней носовой paковины, но отличия от нижней paковины были не существенными.

В юношеском периоде онтогенеза толщина стенок кавернозных полостей, удельная площадь вен превалировали в средней носовой paковине по сравнению с нижней paковиной. В перегородке носа и верхней носовой paковине данные критерии были меньше, а их различия между собой статистически не достоверными. В контроле исследуемые хаpaктеристики также существенно не отличались от показателей в юношеском периоде постнатального онтогенеза. Таким образом, по всем участкам слизистой оболочки полости носа в раннем постнатальном онтогенезе выявлен ряд морфометрических особенностей кровеносных сосудов (поверхностных и глубоких артерий, вен, кавернозных полостей). По сравнению с контрольной группой, в изучаемых периодах постнатального развития морфогенез артериальной и венозной системы различных отделов полости носа хаpaктеризуется наиболее интенсивным увеличением всех морфометрических показателей в сосудах нижней носовой paковины. Эти тенденции превалируют у новорожденных, в грудном и детском периодах онтогенеза. В подростковом и юношеском периодах постнатального развития, отмечается инверсия морфометрических показателей с тенденцией к их преобладанию в средней носовой paковине.

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

19 04 2024 21:51:19

Статья в формате PDF

262 KB...

Статья в формате PDF

262 KB...

18 04 2024 7:45:33

Статья в формате PDF

125 KB...

Статья в формате PDF

125 KB...

17 04 2024 21:35:40

Статья в формате PDF

134 KB...

Статья в формате PDF

134 KB...

16 04 2024 16:51:49

Статья в формате PDF

216 KB...

Статья в формате PDF

216 KB...

14 04 2024 13:47:37

Статья в формате PDF

262 KB...

Статья в формате PDF

262 KB...

13 04 2024 16:39:54

Статья в формате PDF

300 KB...

Статья в формате PDF

300 KB...

12 04 2024 1:46:57

Статья посвящена разработке методологических основ материаловедческой теории. Приводятся: структурная схема построения модели «структура - свойство», формулировка общей задачи оценки свойств материалов, математическая интерпретация общей задачи.

...

Статья посвящена разработке методологических основ материаловедческой теории. Приводятся: структурная схема построения модели «структура - свойство», формулировка общей задачи оценки свойств материалов, математическая интерпретация общей задачи.

...

11 04 2024 18:42:22

10 04 2024 1:23:25

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

09 04 2024 20:37:12

Статья в формате PDF

227 KB...

Статья в формате PDF

227 KB...

08 04 2024 8:34:46

Статья в формате PDF 112 KB...

07 04 2024 23:51:47

Статья в формате PDF

113 KB...

Статья в формате PDF

113 KB...

06 04 2024 17:23:58

Статья в формате PDF

109 KB...

Статья в формате PDF

109 KB...

05 04 2024 3:15:59

Статья в формате PDF

137 KB...

Статья в формате PDF

137 KB...

04 04 2024 12:36:38

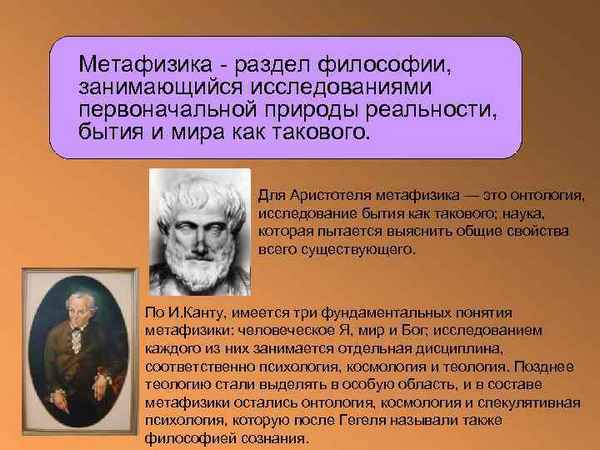

В данной статье освещается тема метафизики границ бытия человека в немецкой классической философии. Анализ данной темы основан на трудах Канта и Гегеля. В статье отмечается, что, согласно воззрениям Канта и Гегеля, становление человеческой природы тесно связано с религией, а достигается в условиях государственной формы бытия.

...

В данной статье освещается тема метафизики границ бытия человека в немецкой классической философии. Анализ данной темы основан на трудах Канта и Гегеля. В статье отмечается, что, согласно воззрениям Канта и Гегеля, становление человеческой природы тесно связано с религией, а достигается в условиях государственной формы бытия.

...

03 04 2024 15:28:21

Статья в формате PDF

107 KB...

Статья в формате PDF

107 KB...

02 04 2024 4:43:22

В статье исследованы некоторые проблемы опережающего антикризисного управления предприятием.

...

В статье исследованы некоторые проблемы опережающего антикризисного управления предприятием.

...

01 04 2024 10:58:31

Статья в формате PDF

108 KB...

Статья в формате PDF

108 KB...

31 03 2024 21:46:14

30 03 2024 15:57:30

Статья в формате PDF

101 KB...

Статья в формате PDF

101 KB...

29 03 2024 21:36:49

Статья в формате PDF

114 KB...

Статья в формате PDF

114 KB...

27 03 2024 6:36:15

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

26 03 2024 15:45:24

Статья в формате PDF

234 KB...

Статья в формате PDF

234 KB...

25 03 2024 16:38:38

Статья в формате PDF

165 KB...

Статья в формате PDF

165 KB...

24 03 2024 6:29:16

Статья в формате PDF

133 KB...

Статья в формате PDF

133 KB...

23 03 2024 6:23:21

Статья в формате PDF

138 KB...

Статья в формате PDF

138 KB...

22 03 2024 3:23:23

Статья в формате PDF

100 KB...

Статья в формате PDF

100 KB...

21 03 2024 6:38:25

20 03 2024 21:46:52

Статья в формате PDF

129 KB...

Статья в формате PDF

129 KB...

19 03 2024 14:44:47

Статья в формате PDF

123 KB...

Статья в формате PDF

123 KB...

18 03 2024 6:31:34

В работе рассматриваются вопросы дистанционного управления здоровьем человека с помощью квантово-волновых нейроинформационных технологий – электроакустических импульсов, скопированных у адаптированной к гипоксии нервной клетке. Приведены данные, cсвидетельствующие о нормализующем действии моделей нейроинформационных сигналов на концентрацию СО2 в крови. В результате этого просвет кровеносных сосудов расширяется, в клетках восстанавливается режим нормоксии – основного фактора здоровья человека.

...

В работе рассматриваются вопросы дистанционного управления здоровьем человека с помощью квантово-волновых нейроинформационных технологий – электроакустических импульсов, скопированных у адаптированной к гипоксии нервной клетке. Приведены данные, cсвидетельствующие о нормализующем действии моделей нейроинформационных сигналов на концентрацию СО2 в крови. В результате этого просвет кровеносных сосудов расширяется, в клетках восстанавливается режим нормоксии – основного фактора здоровья человека.

...

17 03 2024 23:38:58

Статья в формате PDF

110 KB...

Статья в формате PDF

110 KB...

16 03 2024 7:17:41

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

15 03 2024 18:35:49

Статья в формате PDF

112 KB...

Статья в формате PDF

112 KB...

14 03 2024 20:15:31

Статья в формате PDF

252 KB...

Статья в формате PDF

252 KB...

13 03 2024 15:45:31

Статья в формате PDF

121 KB...

Статья в формате PDF

121 KB...

12 03 2024 8:30:29

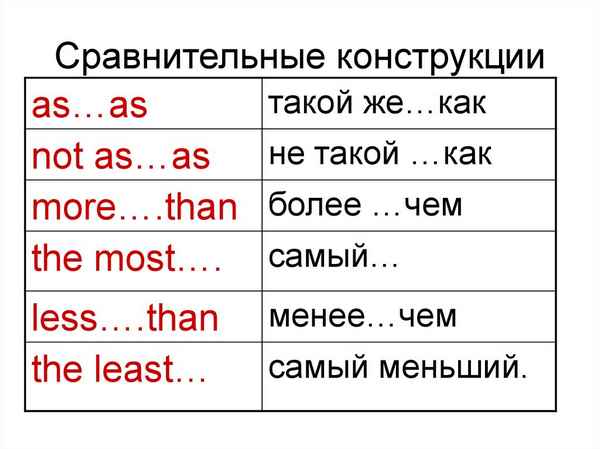

Цель работы состоит в том, чтобы выявить отличия в организации и употрeблении сравнительных конструкций в речи женщин и мужчин, тем самым определив, как глубинные знания о мире отражаются в «женском» и «мужском» вариантах национального языка. Основным методологическим принципом работы является положение о взаимосвязи языка, человека и его речемыслительной деятельности.

...

Цель работы состоит в том, чтобы выявить отличия в организации и употрeблении сравнительных конструкций в речи женщин и мужчин, тем самым определив, как глубинные знания о мире отражаются в «женском» и «мужском» вариантах национального языка. Основным методологическим принципом работы является положение о взаимосвязи языка, человека и его речемыслительной деятельности.

...

11 03 2024 20:23:44

Еще:

Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::